“سافرت حول العالم، ورأيت مدناً كثيرة، لكن لم يحصل أن انتابني الإحساس بالغربة عن المكان مثلما شعرت في دمشق”. هكذا وصفت عارضة الأزياء البريطانية ستيلا تينانت (1970 – 2020) زيارتها دمشق صيف العام 2009 رفقة المصور Tom Graig، التقطا فيها صوراً لصالح مجلة “فوغ” البريطانية نشرت كـــــ Shot story بعنوان الطريق إلى دمشق. وفي حديثها عن الزيارة أكملت ستيلا قائلة “عرفتني هذه الرحلة على مدينةٍ وأناسٍ مذهلين، وباختصار.. لقد كانت هبةً من الحياة”.

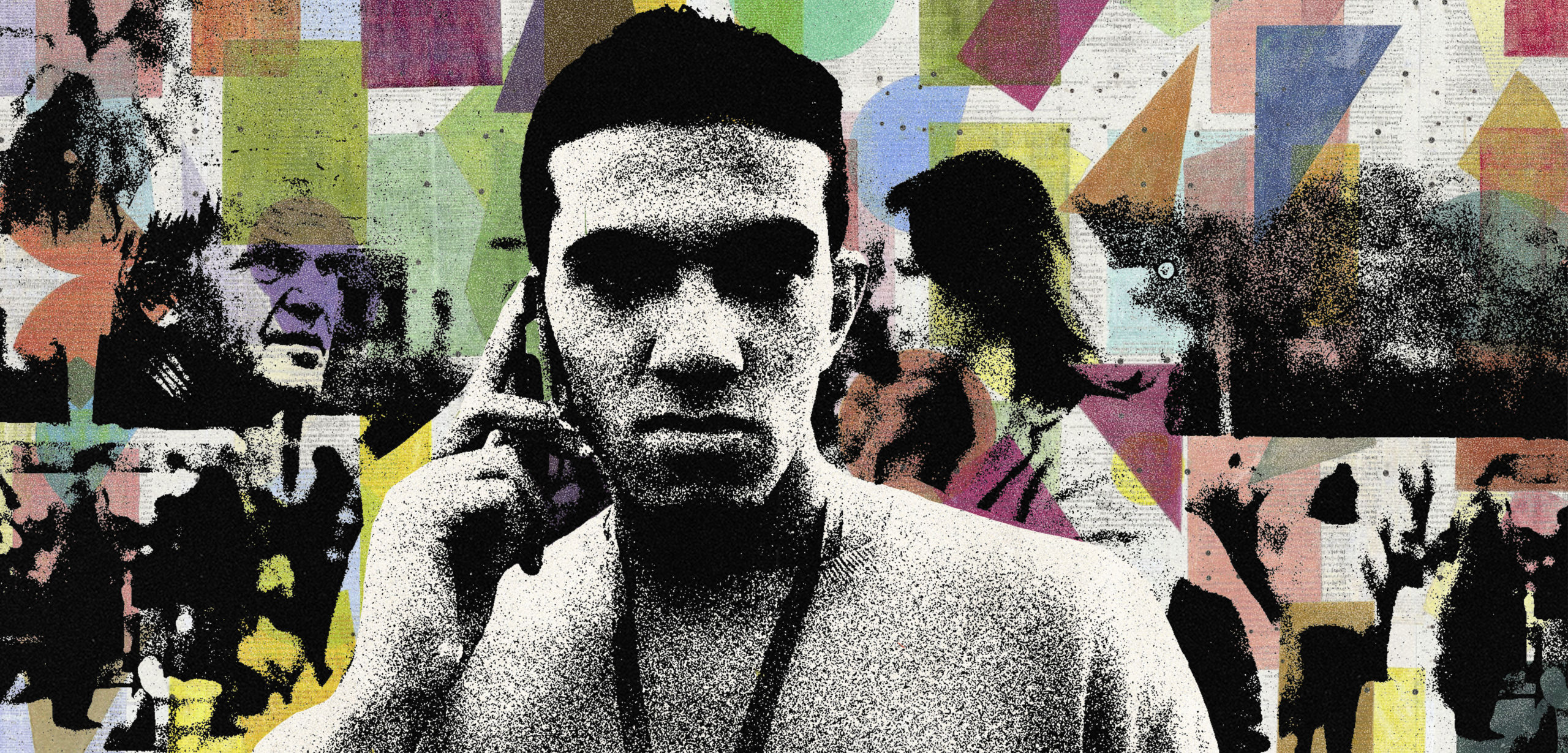

في كل مرة كنت أشاهد فيها صور ستيلا -وكنت أتعمد ذلك أغلب الأوقات- كانت الحيرة تنتابني في الإجابة عن السؤال، من هو بطل القصّة؟ أهي العارضة الأيقونة التي تصفها مجلات الموضة بـ “صاحبة جمال صعب ونادر”، جمال لا يكترث بملامح فاصلة بين الذكورة والأنوثة، أم هم الأشخاص الذين ينظرون لفتاة أجنبية شقراء نظرات حبّ واستغراب لكن بحذر أيضاً، وكأنها قادمة من كوكب بعيد؟

أمشي اليوم في تلك الأماكن فأجد نفسي تائهاً في مكانٍ موحش، أحاول التحدث لأحدهم لكن ما من لغةٍ مشتركةٍ، كلٌّ منا صار غريباً، أو أن الجميع هنا يعتقد أن ما نتحدث عنه بات طبيعياً ومن المسلّمات

دائماً ما كنت أميل باتجاهٍ يدفعني للاستغراق في الأمكنة والناس وليس في ستيلا نفسها، فقد كانت موجودة بالنسبة لي فقط لتنزع عن المشهد العادي اعتياديته، كأن تصف مثلاً منظر الصحون اللاقطة على أسطح المنازل بأنه مشهدً “سوريالي” فيصبح في عيني سوريالياً بالفعل، أو أن تشتري زيوتاً عطرية من سوق البزورية قرب خان أسعد باشا وتتحدث ببهجة طفولية عن الإحساس الرائع الذي تبعثه روائح الورود في قارورة الزيت، فأشاركها البهجة والانفعال نفسه.

لكن الأمر لم يعد كذلك بعد أكثر من عقد على التقاط تلك الصور، فالأماكن التي كانت عادية والناس الذين كانوا عاديين تغيرت مصائرهم، والسؤال حول من يلعب دور البطولة تغيّر هو الآخر، على الأقل منذ أن شاهدت مجموعة الصور مرة أخرى في منشورٍ لإحدى الصفحات السورية على فيسبوك، وانتابني الفضول لقراءة بعض التعليقات، فوجدت أحدهم يقول: “الشاب اللي عاليمين (فلان) كان من زينة شباب حيّ الشاغور .. الله يرحمه، استشهد من سنتين”.

بعد قراءة المنشور عدت للبحث عن أخبار “ستيلا” وفي أي مدينة هي اليوم. علمت أنها وضعت حداً لحياتها قبل نحو سنتين. لا علاقة لدمشق بالأمر، يبدو ببساطة أنها كانت تعاني من اكتئاب حاد، لكن منذ علمت خبر موتها صرت أتمشّى في شوارع المدينة محاولاً تقليد “ستيلا”، سائح يحاول اكتشاف المكان. زرت نفس الأماكن التي زارتها، الأماكن التي سبق لي وأن مررت بها عشرات المرات.

أمشي اليوم في تلك الأماكن فأجد نفسي تائهاً في مكانٍ موحش، أحاول التحدث لأحدهم لكن ما من لغةٍ مشتركةٍ، كلٌّ منا صار غريباً، أو أن الجميع هنا يعتقد أن ما نتحدث عنه بات طبيعياً ومن المسلّمات، أو أن الناس يحاولون الهروب من حقيقة أن المكان الذي نعيش فيه اليوم ليس هو ذات المكان في الصور القديمة. فألجأ لـ “ستيلا” الغريبة، البعيدة عن كل ما يحدث، ومن إنسانٍ غريبٍ، لإنسانٍ غريب لا يعرف عنها سوى القليل، أُمعن النظر فيها، أحاول خلق تواصلٍ بالأعين، وأحدثها عن كل ما يجول في خاطري قائلاً:

في الطريق إلى دمشق

عزيزتي ستيلا ..

أحرص في كل مرةٍ أسافر فيها خارج دمشق أو إليها، على أن يكون مقعدي في الباص محاذياً للنافذة .. عادةٌ طفولية قديمة أمارسها حتى الآن لأتمكن من مشاهدة ما يمر عليّ من صورٍ من خلال النافذة، وكأنها شريطٌ سينمائي، وفي السنوات الأخيرة، كنت أدقق على مشاهدة المشهد الافتتاحي فقط -وما تبّقى يظل معلّقاً بالمزاج- المشهد الذي تظهر فيه مدينة حرستا وهي مدمّرةٌ بالكامل.. ولأكون أكثر دقة، فإني لا أشاهده فحسب، بل إنني أتأمل كل الدمار الذي فيه .. حجرةً حجرة، فأشعر أنني خرجت من الباص، وسرت ببطءٍ بين كتل الأنقاض الضخمة.

مشهدٌ كان يثير فيّ دائماً مشاعر الألم والحزن والقهر، إضافةً للغضب من كل من كان مسؤولاً عما حصل للمكان وأهله وذكرياتهم معاً، لكن أكثر ما أثار غضبي، كان لوحةً طرقية (2 * 1,5 متر) وُضعت منذ ثلاث سنواتٍ تقريباً، على طرف الطريق الدولي بين دمشق وحمص، وأول حرستا، مرفوعةً على عوارض حديدية بارتفاع المتر تقريباً .. لوحةٌ ذوقها رديء، تظهر فيها بشكلٍ متتالي رسوماتٍ للمعالم الحضارية المعمارية في وطننا الحبيب -تشبه تلك التي في كتب المرحلة الابتدائية- ومن ورائها، طولاً وعرضاً، على امتداد مئات الأمتار، تمتد حرستا وما بعدها من مدن الريف الدمشقي، مفروشةً بدمارٍ كان في السابق بيوتاً ومدارس وحدائق.

قبل أن أُكمل عما يثير غضبي من هذه “اللوحة”، ربما أنك تتساءلين في قرارة نفسك عمن أكون .. باختصار، أنا مقيمٌ هنا في دمشق، وقد قرأت عن مدن كثيرة، إلا أنني لم أشعر بأنني غريبٌ عن أي مكان مثلما أشعر هنا والآن، ومع ذلك، فإني ما زلت مصراً على أن المدينة وناسها، مذهلين، لكن الأمر حقيقةً لم يعد كذلك، واسمحي لي بدايةً، أن أقصّ عليكِ قصتين قصيرتين، جرت وتجري أحداثهما، في كل يومٍ في هذا المكان.

مرآة كبيرة

مرت تسع سنوات، استنفذت خلالها كل فرص تأجيل الخدمة الإلزامية، واستحالت بعدها فكرة السفر إلى الخارج، ولأني وقتها كنت رافضاً للحل القائم على البقاء متخفياً، وبعيداً عن الشوارع والطرق الرئيسية، خوفاً من حواجز القوى الأمنية .. التحقت بالجيش لأداء الخدمة الإلزامية يائساً لا أبالي بكل ما قد يحدث، مقتنعاً بأنها الطريقة الوحيدة لإنهاء أكثر ما يقيّدني هنا، وموقناً في الوقت نفسه أن شيئاً ما، سيُحدث معجزةً ما، وتمر الحكاية بسلام.

وبالفعل، ولحسن الحظ الشديد -على غير العادة- تم تعييني في عملٍ إداري في دمشق، يتطلّب مني العمل على الحاسب، وجدولة بعض البيانات، وطباعة بعض الأوراق .. لا نوبات حرس، ولا اجتماعاتٍ صباحية وهتافات، ولا أعمال قتالية في الجبهات، وتم تسريحي لاحقاً باعتباري معيلاً لأسرتي، لوجود أخٍ واحدٍ لي تحت السن القانوني، وفقاً لقرارٍ كان ملغياً خلال الحرب، وأُعيد تفعيله بعد التحاقي.

حكماً فإن المكان كان يرفضهم أيضاً. يتجاهلون الرياح الباردة في المساء، آملين أن تهب ريحاً واحدة، تذهب بهم بعيداً عن هنا

بقيت في الخدمة سنةً وسبعة أشهر، زرت خلالها -في مهمة مع الضابط رئيس القسم الذي أعمل فيه، لإجراء عمليات تدقيق للبيانات الشخصية للجنود- ثلاثة تجمعات عسكرية في الأرياف التي كانت ميداناً للقتال المسلح وقت الحرب.

أتذكر في زيارتي الأولى، أننا دخلنا مدينةً صغيرة، كانت وكأنها صورةٌ من سينما الديسيتوبيا. شارعٌ عريض تمتد على طرفيه بيوتٌ ومحال مهدّمة بالكامل، والأنقاض تملأ الطريق، وما أن تقدمنا قليلاً، حتى أدركت أن هذا المشهد يمتد على مسافة المدينة بأكملها، وعددٍ من القرى المجاورة.

في البداية، بدأ عددٌ من الجنود يظهر هنا وهناك، إضافةً لبعض المدرعات والسيارات المحملة بقاذفات الصواريخ، ووسط المدينة، كان مركز التجمع .. المنازل كلها فارغة تماماً إلا من أنقاضها، وقليلٌ جداً منها، اقتصرت أضراره على عددٍ من ثقوبٍ متفاوتة الأحجام، خلّفها الرصاص والقذائف، وقد تحولت هذي البيوت لمقرات إقامة للضباط وصف الضباط -وهم المسؤولون المباشرون عن تدمير المنازل وسرقة ما فيها- وأما الجنود، وعلى مبدأ “عسكري دبّر حالك” اتخذوا من تلك المدمّرة، مهاجع لهم .. أوجدوا عدداً من الحلول البسيطة، وبالأدوات المتاحة حولهم، وتمكنوا من استخدامها لسد الثغرات الكبيرة في الجدران والسقوف، ولصنع أشكالٍ مبسّطة من النوافذ والأبواب والحمامات.

كان الجنود -كل الجنود- مرهقين تماماً .. وجوههم شاحبة حزينة، وإن ضحكت، ويظهر على أجساد معظمهم آثار جروحٍ وتقرحات وقرص حشرات .. كان من الواضح أنهم يرفضون وجودهم في المكان، وحكماً فإن المكان كان يرفضهم أيضاً. يتجاهلون الرياح الباردة في المساء، آملين أن تهب ريحاً واحدة، تذهب بهم بعيداً عن هنا، إلى أحضان الأمهات أو الزوجات، إلى أطفالهم وأسرّتهم الدافئة، أو إلى بلادٍ أخرى.

ولأن هذه المدينة المدمّرة، صورةٌ مصغّرة عن كل ما حدث ويحدث هنا، فالجنود أيضاً، صورةٌ لكل من هم هنا، فهنا، الكل جنود .. ولطالما كنا كذلك، فقد بدأ الأمر بشكلٍ رسمي، من يومنا الدراسي الأول، وتحديداً وقت الاصطفاف لترديد الشعارات وتحية العلم قبل الدخول للصفوف.

في ذلك الوقت، كان الإعلان عن دمشق وريفها منطقةً آمنة، منذ أن سيطرت عليها قوات النظام في شتاء الـ 2018، لا يزال يحظى بالاهتمام والتركيز والتطبيل من قبل الشارع والإعلام، أما أنا فكنت قد بدأت أُدرك، كم أنا مهزومٌ على المستوى الشخصي، وبصراحة، فقد كنت وقتها مهزوماً حتى النخاع، وأدركت أيضاً أن ما يتحدث عنه الكثيرون، عن انتصار الإنسان السوري، مدنياً كان أم عسكرياً، ليس إلا خدعةً كبيرة.

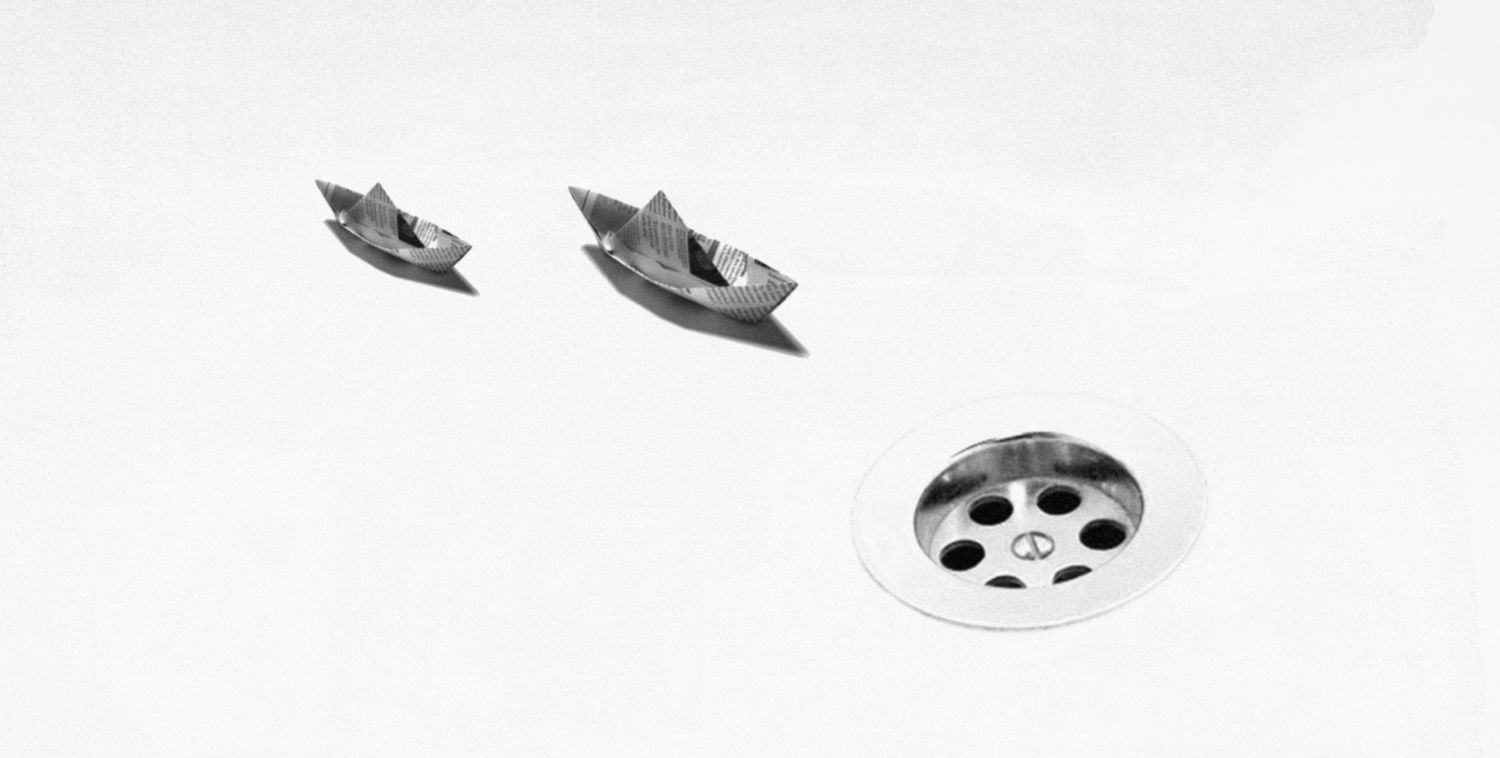

موقف الباص المثير للضحك

هذه المرة، لم يحصل أي تدافعٍ أو اقتتال على الباص الوحيد الذي أتى ليقل جموع المواطنين، بعد انتظارٍ دام أكثر من نصف ساعة، شُتمت فيها البلاد والآلهة والدولة، آلاف المرات .. وقف الجميع عند الباب، يشاهدون فتاةً تجلس في الباص قبالة الباب، وتضحك ضحكةً هستيريةً بأعلى صوتها .. يقول السائق الذي أصابته عدوى الضحك: “إنها على هذه الحال منذ أكثر من عشر دقائق”.

وعدوى الضحك هذه، انتقلت لكل الجمهور الغفير، واستمر المشهد المضحك، وكأنه لن يتوقف، وسط محاولاتٍ جاهدة من السائق في الإلحاح عليها للنزول، وأخيراً .. استطاعت الفتاة استجماع قوتها، ونهضت من مقعدها، ونزلت من الباص بمساعدة شخصٍ يقف بمحاذاة الباب، وأفسح لها الجمهور الضاحك، طريقاً عبرت من خلاله، وتتبعها الجميع بنظراتهم، وهي تمضي في طريقها نحو البعيد، ضاحكةً إلى أن لم يعد لها أثر، فتوقف الجميع عن الضحك، وتذكروا انتظارهم الطويل، وأن عليهم استغلال الفرصة سريعاً من أجل الحصول على مقعد .. فتتدافعوا وتقاتلوا .. خسر بعضهم، وفاز آخرون .. أُغلق باب الباص، وأدار السائق المحرك ومضى.

كنت من المحظوظين بأن استطعت الصعود والحصول على مقعد، وكان يجلس بجواري رجلٌ تجاوز الخمسين من عمره، بدا لي وكأنه شارد الذهن، لا علاقة أو إحساس له، بكل ما يحدث حوله .. مرت لحظات، ثم أدار وجهه نحوي، وبقي جامداً وهو ينظر في وجهي مباشرةً، ثم اقترب مني قليلاً، ووضع فمه بجانب أذني وهمس قائلاً: “لم يعد ينتصب .. على الأقل أنه كان ينتصب مؤخراً، حين تكون الحاجة ملّحةً للتبول، لكنه الآن لا يفعل ذلك أبداً، وصرنا نبلل أنفسنا حين نتبول”.

هذا ما حصل يومها حقاً، ولو أنها قصةٌ مختلقة، لكنت أود أن أنهيها كما يلي:

أنهى العجوز ما قاله، وعاد إلى جلسته الأولى .. بقينا صامتين قليلاً، ومن مكبرات الصوت في الباص، بدأت أغنيةٌ يقول مؤديها مخاطباً الأعداء: “على الجبال، خلف التلال، وفي الوديان ستهزمون، ستهزمون”، فبدأت بوادر ضحكةٍ تخرج من بين شفتي العجوز، وتبعتها بوادرٌ مشابهة مني، ومن ثم تحولتا إلى ضحكتين بصوتٍ عالٍ، استمرتا مدةً كافية، لتصيرا ضحكةً معدية، وكان أول من ضحك، فتاةٌ صغيرة في حضن أمها، وما أن مرت ثوانٍ قليلة حتى بدأ الجميع بالضحك، ومضى بنا الباص ضاحكين إلى حيث لا ندري.

لم يكن غريباً أن العجوز تكلّم بصيغة الجمع، فنحن كلنا، رجالٌ أم نساء .. كبارٌ أم صغار .. مدنيون أم عسكريون.. بلا استثناء مهزومون جداً، ومن المثير للسخرية أننا لا نستطيع فعل أي شيءٍ تجاه ذلك، سوى الضحك وتأليف النكت والإفيهات.

لا تقلق.. لقد انتصرنا

أعرف دمشق منذ كنت طفلاً، من خلال مشاهدتي للأعمال الدرامية المصوّرة فيها، ومن قراءتي في تلك الفترة للكثير من القصائد والقصص التي تدور أحداثها بالمدينة، ومن خلال زياراتي المتكررة لها مع عائلتي بقصد زيارة خالتي التي كانت تقيم وقتها في حي العمارة في المدينة القديمة، ومنذ ذلك الوقت، صارت دمشق تثير فيّ الفضول، وظلت كذلك حين أتيتها من مدينة اللاذقية قاصداً الإقامة عام 2012.

قد لا تكون “الإقامة” كلمةً دقيقةً تماماً، فمنذ ذلك الوقت وأنا أتنقل فيها من غرفةٍ إلى أخرى، ومن بيتٍ لآخر، ولم يسبق لي أن بقيت في واحدٍ منها لسنةٍ كاملة متتالية، حتى أن الحدائق كان لها نصيبٌ من إقامتي وسكني لعددٍ من المرات، وأنا اليوم أسكن في حي المزة 86، وهو تلةٌ صغيرة من المنازل العشوائية المتراكمة بعضها فوق بعض، تشكل قريةً كبيرة متنوعة الأطياف وسط العاصمة.

نادراً ما أخرج من المنزل، إلا لشراء عدة الطعام والشراب .. أجلس على الكنبة غير المريحة وأسأل نفسي ما الذي أستطيع فعله؟ وأظل صامتاً.

والبيت الذي أستأجره حالياً، وإن لم يكن قبواً، إلا أن صفات القبو تنطبق عليه تماماً .. صغيرٌ وباردٌ وخانق، تدخله الشمس صباحاً، ضيفاً خجولاً، تترك بقعة ضوءٍ صفراء باهتة، لا تكاد تغطي مساحة مترٍ مكعب، وتذهب في أقل من نصف ساعة، تملأه الرطوبة، حتى أنني أشعر أحياناً أنها تسكنه أكثر مما أفعل أنا .. له بابٌ واحد وشباكٌ واحد يطلان على الطريق، وهما فتحتا التهوية الوحيدتين، وفي كل مرة أترك فيها الباب مفتوحاً من أجل ذلك، أشعر بالقلق من دخولٍ مباغت لواحدٍ من الجرذان التي تنتشر بكثرة في الحي كله، والتي لا تنفك عن القيام بجولاتٍ نهارية وليلية في شوارعه .. حالها كحال سكان الحي، تبحث عن لقمة العيش، ناهيكِ عن أفواج الصراصير التي قد تخرج وتظهر من أي مكان.

لم يعد أيّ شيءٍ مثيراً للفضول، ولذا فإني نادراً ما أخرج من المنزل، إلا لشراء عدة الطعام والشراب .. أجلس على الكنبة غير المريحة وأسأل نفسي ما الذي أستطيع فعله؟ وأظل صامتاً.

منذ أيامٍ قليلة، حين أعدت النظر إلى صورك يا عزيزتي .. خطر لي أن أخرج من البيت، وتوجهت لـ مقهى الكمال، وشربت كأس شاي مع سيجارتين، ومن ثم ذهبت سيراً على الأقدام إلى ساحة الجامع الأموي، ووقفت تماماً حيث كان صديقك المصور يقف حين التقط لك الصورة هناك.

لا يزال العجائز يجلسون في مقهى الكمال، يلعبون النرد، ويدخنون النرجيلة والتمبك، ولا تزال ساحة الأموي، تغص بالناس، والصورة باعتبارها لقطةً ثابتة لمشهدٍ ما، فإن فيها شيئاً لم يتغير، حجارةٌ وجدران وناسٌ وبائعون. لكني في كل صور المدينة اليوم، لا أقدر إلا أن أرى أجساماً هزيلة وأرجلاً متهالكة من الوقوف طويلاً في انتظار المواصلات العامة، أو دور الحصول على جرة الغاز وأرغفة الخبز، ومن الركض المتواصل وراء لقمة صعبة المنال، والكثير من محاولات الحصول على متعةٍ أو تسليةٍ عابرة، وليست إلا محاولاتٍ بائسة للهروب من حقيقة الألم والضيق. السحر انطفأ في المدينة، كما تنطفئ أضواؤها ليلاً نتيجة التقنين الكهربائي، والجمال فيها، لحق به الموت، كما فعل بكل شيء آخر هنا في العشر سنوات الماضية.

الناس هنا مهزومون يا ستيلا منذ عقود، وما فعلته الحرب، أن أظهرت ذلك بكلّ فجاجةٍ ووضوح، ومن وضع اللوحة الطرقية أول مدينة حرستا، يقول للعابر من أمام المدينة المنكوبة نفس الهراء الذي نسمعه كل يوم: “لا تكترث لهذا الركام، ولا يفزعك مشهد الدمار، فبلادنا مهد الحضارات.. وأرض الفينيق ينبعث حياً من تحت الرماد.. و.. و..إلخ..”، وإنه لا يكف عن ذلك أبداً، ولا يستحي منا.. تقاريرٌ إخبارية وتطبيلٌ إعلامي، ملاحمٌ درامية، أفلام سينما مؤدلجة، واحتفالاتٌ ومهرجاناتٌ هنا وهناك، من أجل الترويج للانتصار، والاحتفال بأن عمّ السلام، ولا خوف أو خطر علينا بعد الآن، والحقيقة المرة، أنهم كلهم انتصروا علينا.

هذا الركام، هو الناس الذين التقطّي الصور معهم يا عزيزتي.. ويجب علينا أن ندرك ذلك جيداً ونعترف به جهاراً، وعلينا أن نكفّ عن الضحك على أنفسنا، وعلى ما يجري، وأن نفعل شيئاً جدّياً حيال ذلك. لكنّي هنا وللصراحة، أتذكر ما قاله ممدوح عدوان مرةً عن هزيمة حزيران وكيفية الاعتراف بها، “تولدت لدى كل إنسان الرغبة في إعادة النظر في تفاصيل الحياة كلها.. إلى درجة أننا صرنا نطيع إشارات المرور أكثر، وكان هذا دليلاً على إحساس الجميع، بأن الهزيمة لم يلحقها بنا العدو، بل ألحقها بنا تخلفنا وضعفنا وانعدام احساسنا بالمسؤولية، والخطأ الذي تقوم عليه علاقاتنا اليومية”.

كلام من ستينيات القرن الماضي، لكن لأنه كذلك، لا أعتقد أن شيئاً ما سيحصل قريباً.. الاعتراف بالهزيمة، والرغبة بإعادة النظر، ليست موجودةً الآن، وكل ما أفكر به اليوم، أنا وغيري، هو الرغبة في العيش -لا الحياة- ولا أفكر أبداً بفعل أي شيء أكثر.

وكل ما أقوله حول ضرورة التحرك، ليس سوى هراءً، فهذه المحادثة بيننا خياليةٌ أصلاً، وأحمد علي كائن خيالي أيضاً، أعطيته صوتي ليقول ما أريد قوله، لأنني يا ستيلا لا أريد الموت خنقاً بصوتي، ولأنني خائف، والكل هنا مثلي خائفون.