تمنح صربيا قطاع الطرق والمهرّبين مساحة خالية من أي شيء وسط غابة، مكان يعتبر شبه جمهورية صغيرة خارج العالم، لا تخضع لأي قاعدة أو منطق بشري، يحكمها عدة بلطجية ينحدر أغلبهم من الشمال السوري؛ دير الزور، الرقة، ومناطق أخرى، معظمهم كان ضمن “تنظيم الدولة الإسلامية” في سوريا قبل تشظّيه وتشتت أفراده.

تصطفّ في تلك المساحة عشرات الخيم نصبتها سابقاً منظمات إنسانية لإيواء المهاجرين، لكن مع مرور الوقت نسيتها المنظمات وعمال الإغاثة وصار المكان خاضعاً لسلطة عدد من الزّعران والمهربين، فسميّت الخيم بأسمائهم، أو ألقابهم بشكل أدق، بينما تكوّمت كتل المهاجرين في الأحراش مفترشة التربة.

إذا ما عدتُ اليوم لتذكر المكان بعد مضي أشهر على مغادرتي له، يمكنني القول إنه فضاءٌ خانق ومقرف، النظافة فيه مفردة خارج القاموس، فلا طعاماً يؤكل ولا مرافق صحية، لا مياه للشرب ولا للاستحمام، غطت القمامة حتى الأزقة الضيقة التي تفصل بين الخيم وبات لكل خيمة رائحتها الخانقة. تسلق العفن حتى الهواء، وهناك أشخاص لم يستحموا منذ ستّة أشهر على أقل تقدير.

في حال بقائك في المكان واختيارك النوم في إحدى تلك الخيم على كتل من القذارة وجيوش من القمل غالباً سيكون موقعك قرب الباب، حيث الهواء ورذاذ المطر، وكأنك مازلت تقيم في الخارج. لكن قبل هذا عليك أن تكون تحت زعامة اسم من الأسماء الصادحة، أبو الليل، الزومبي، الـ Boss وغيرهم.

أذكر ذلك الجزء من غابات صربيا جيداً محملاً بإيقاع وقته الثقيل، رؤوس الأغنام المعلّقة وبقايا جلودها، جيوش من القطط الضالة السابحة في المكان، تجلس أمامك ملصقة بطونها بالأرض في انتظار وليمتها، أو للعق بقايا الدماء التي تأبى الأرض امتصاصها.

لقد كنت من الذين علقوا هناك وسط الغابة، لنقص الإمدادات التي تعينني على متابعة رحلتي التي بدأت من دمشق مروراً بتركيا وصولاً إلى أي بلد أوربي، ما أفرز في دماغي أرشيفاً مفجعاً بقي يولد لي كوابيسَ وليالٍ من الأرق إلى اليوم. طالت ذقني كثيراً، نحفت وتغيرت ملامحي وغطت جسدي ندوبٌ وبقعٌ زرقاء جراء المبيت الدائم على أرض تملؤها الحصى دون حماية.

يبدو أني أستطيع تذكر أشياء الآخرين أكثر من تذكري لأشيائي. فأنا أدرك كلّ شيءٍ في المكان يخص غيري، وحده وجودي يبدو لي مبهماً وكأنني غير واعٍ له، فعند رحيلي من قريتي في شمال شرق سوريا قالت لي أمي: “أنا أعرف أنك ستعود”، حفظت هذه الجملة عن ظهر قلب دون قصد مني، وأخذتها معي دون انتباه إلى كل الأماكن. لم أدرِ يومها أن هذه الجملة سترافقني. لقد كانت جملة ذات شخصية مستقلة، صارت رفيقة لرفش القلب وغريم ملاك الجوع، ولأنني مازلت على قيد الحياة، فإنه يحق لي أن أقول: مثل هذه الجمل تعينك على البقاء حياً.

المصدر: jenikirbyhistory، تحت رخصة المشاع الإبداعي

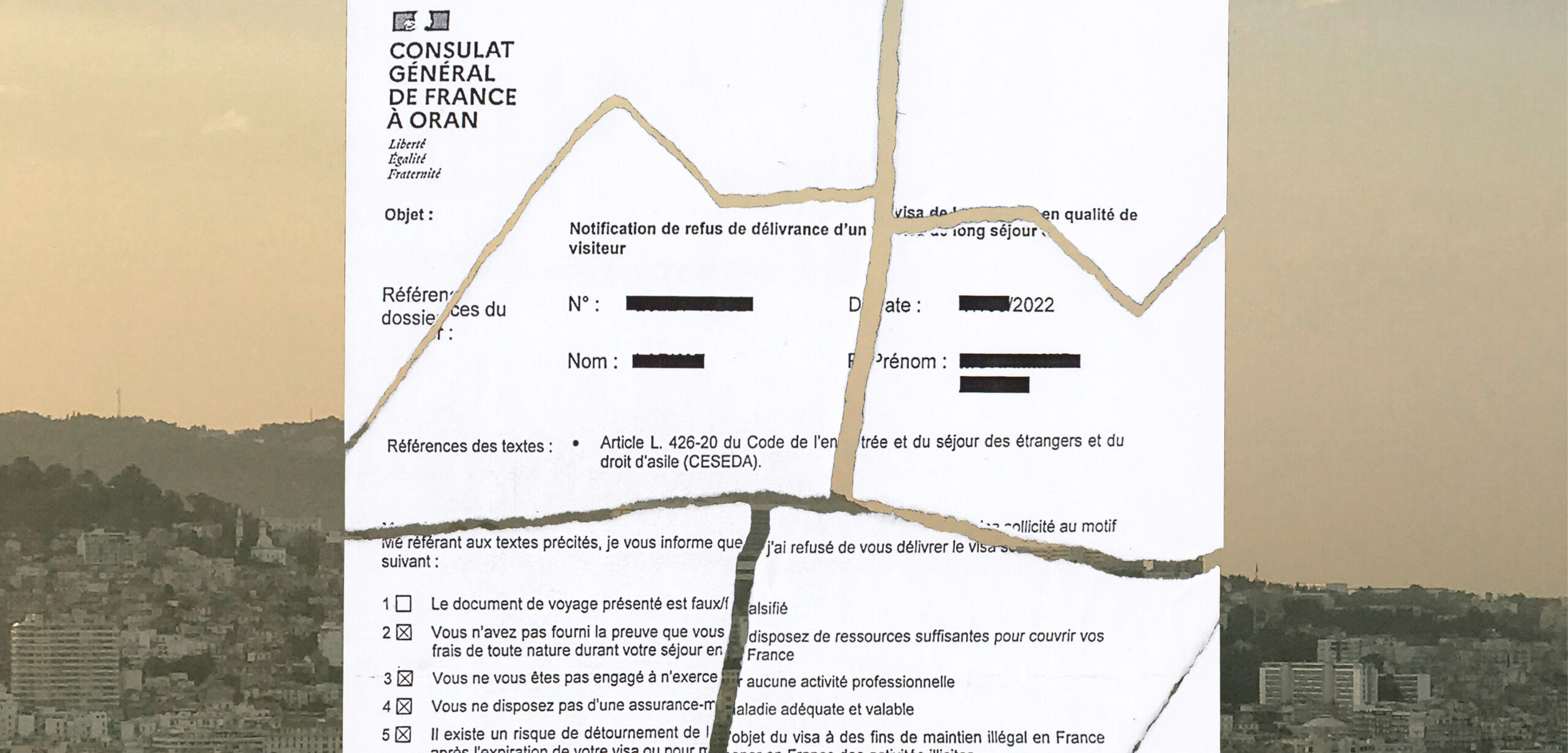

مجزرة بلا دماء

في اسطنبول لم تكن هناك شمس لمن هم مثلي بلا أوراق إقامة أو عمل، لذلك كان علينا أن ننضج في الجليد. حظيت برفيق درب، خضر الذي يصغرني بسنوات، استطعت التقاطه بغرابة وزاد من فرصتي وجوده غير الشرعي البائس والمنهك في هذه البلاد، كان من بين الأشخاص الذي دخلت معهم تركيا بشكل غير شرعي، وهو ما وفر عليّ بعض الشيء معاناةَ تعريفه بنفسي.

قررنا أن نكمل الرحلة إلى أوروبا بدلاً من انتظارنا هنا في اللا شيء، ولعدم وجود مورد كان علينا بصفتنا من أبناء الطبقة المتوسطة غير الموجودة في بلادنا، أن ننسل ضمن إحدى مجموعات المهاجرين غير الشرعيين سيراً على الأقدام. غامرنا مرتين بكل شيء من اللا شيء الذي نملكه، تكفلت أنا بشراء الحقائب وبعض الطعام وكيسين للنوم، تعرفنا على مجموعة، أحد أفرادها ذو معرفة جيدة بنظام خرائط الهاتف والسير على تقنية الـ GPS.

أحبطت محاولتنا الأولى في بدايتها دون إذلال مقارنة بغيرها من المرات ما كبدنا خسارة طعامنا وهواتفنا الجوالة، سلِمنا فقط بما يغطي جسدنا، وعدنا أدراجنا بعد أن كنا قد فقدنا أي مأوى. لكن ساعدنا أن “خضر”، وتحسباً لفشل خطتنا، كان قد كذب على صاحب المطعم الذي يعمل لديه بأنه ذاهب لزيارة بعض معارفه الوهميين.

انسللت معه إلى مأواه، وبعد أن تصنعت بعض القوة والأمل مقابل يأسه، كان عليّ بدوري الكذب عليه وادعائي العمل على خطة بديلة، لكن أي خطة هذه؟ من نحن وسط ذلك السيل المتدفق من المنكوبين في بلادنا، وما هي فرادتنا أو ذكاؤنا الخاص الذي سيجد حلاً لكارثة عجزت عن مواجهتها بلاد؟ يبدو أنه كان يعرف حقيقة عدم وجود أية خطة، لكنه كان يحب سماع هذا، وبحثاً عن عزاء لضميري كنت أكرر عليه جملة شاهدتها في أحد الأفلام: “أتعرف ما هي الخطط التي لا تفشل أبداً؟ هي تلك الخطط التي لا وجود لها”.

كان السفر دائماً بالنسبة لي إحساساً يبعث على الرعب، تحطمت إزاءه أي بهجة كان من الممكن الشعور بها في يومٍ خلال قيامي بهذا الفعل. في الرحيل تكون الحقائب فارغة، وأثقل من المعتاد، أحمل معي كل ما عندي؟ أم أحمل معي كل ما أملك؟

كنت أعرف من الناس أن السفر دائماً سعادة، ما دمت مسافراً فأنت لم تصل بعد، وما دمت لم تصل، فليس من واجبك أن تعمل. إن السفر وقت للصيانة، لكنه ليس كذلك في حالتنا هذه، ولطريق أكثر ضمانة لكنه ليس أقل خطراً كان هناك ضرورة لإيجاد مهرّب.

حاولت الحصول من بعض المعارف على مبلغ يمكنني من بلوغ صربيا فقط، المكان المعروف أن لا رجعة منه إلى تركيا في حال وصولي إليه. ورغم وصف اللاجئين لها بمقبرة المهاجرين، لكنني كنت أرى العكس صحيحاً مقارنة بالأدرينالين الذي يفرزه وجودي في تركيا.

كانت المجموعة متحلقة حول بعضها بشكل عشوائي، كتل سوداء كروثٍ بقريٍ ضخم أو قطيع من الفقمات في موسم التزاوج. قهرتُ ابتسامةً بسبب هذه الصورة المبتذلة، لكنها كانت مجدية في إبعاد شعور الخوف للحظة

قادنا المهرّب إلى سكن شبابي مؤقت بمنطقة “اسنيورت” في الشطر الأوروبي من اسطنبول، ريثما يتحدد موعد الرحلة. فور دخولك الردهة تشم الرائحة الصارخة للبول حتى يتبدّى لك أنك تراها بوضوح. نمنا على أسرة جرداء وتخلّى البعض عن الأغطية رغم البرد بسبب الديدان والحشرات المستوطنة فيها. قضينا أياماً وسط تلك الرائحة الزاهقة للروح حتى ألفناها نوعاً ما. كنا قد صرفنا كل مدخراتنا تقريباً في شراء عتاد الرحلة، إضافة إلى إيجار الأسرّة في الليالي التي قضيناها عليها.

كان التوقيت في بداية الشهر الثالث عندما كان البرد قد استفحل في الخارج. صعدنا في حافلة قادتنا إلى منطقة أدرنة الحدودية بين اليونان وتركيا. كنا ما يقارب الخمسة عشر شاباً، اعترضنا حرس الحدود التركي الذي راح يفتش أغراضنا ويبعثرها أرضاً وسط الظلام بشكل عشوائي بينما رحنا نتلمس كالعميان حاجياتنا. تسبب هذا في سحق بعض الأيدي تحت أحذية عناصر الحرس القاسية دون اكتراث منهم. ضربوا أحد الأشخاص بسبب ارتجافه وخوفه الذي شل حركته في الاستجابة لأوامرهم، ثم صفونا صفين في نظام.

كان الصف الخلفي واقفاً -وكنا أنا وخضر من ضمنه- بينما جلس الصف الآخر أمامنا، التقطوا لنا صوراً وطرحوا علينا بعض الأسئلة، مسكوا البعض من ياقة قميصه وأرجحوه قليلاً في الهواء وسط غمزات بينهم تراوحت بين التهكم والجدية.

ما أثار استغرابي وسط هذا أن شكلي رغم انهياري الداخلي بقي محافظاً على ادعائه بأننا حقاً نسير وفق خطة. حافظت على هذا بعد أن وجدته يفرز بعض المقاومة لدى زميلي، بل إن خضر أخذ أحياناً ينسخ أجوبتي العشوائية لهم ويلصقها على أجوبته.

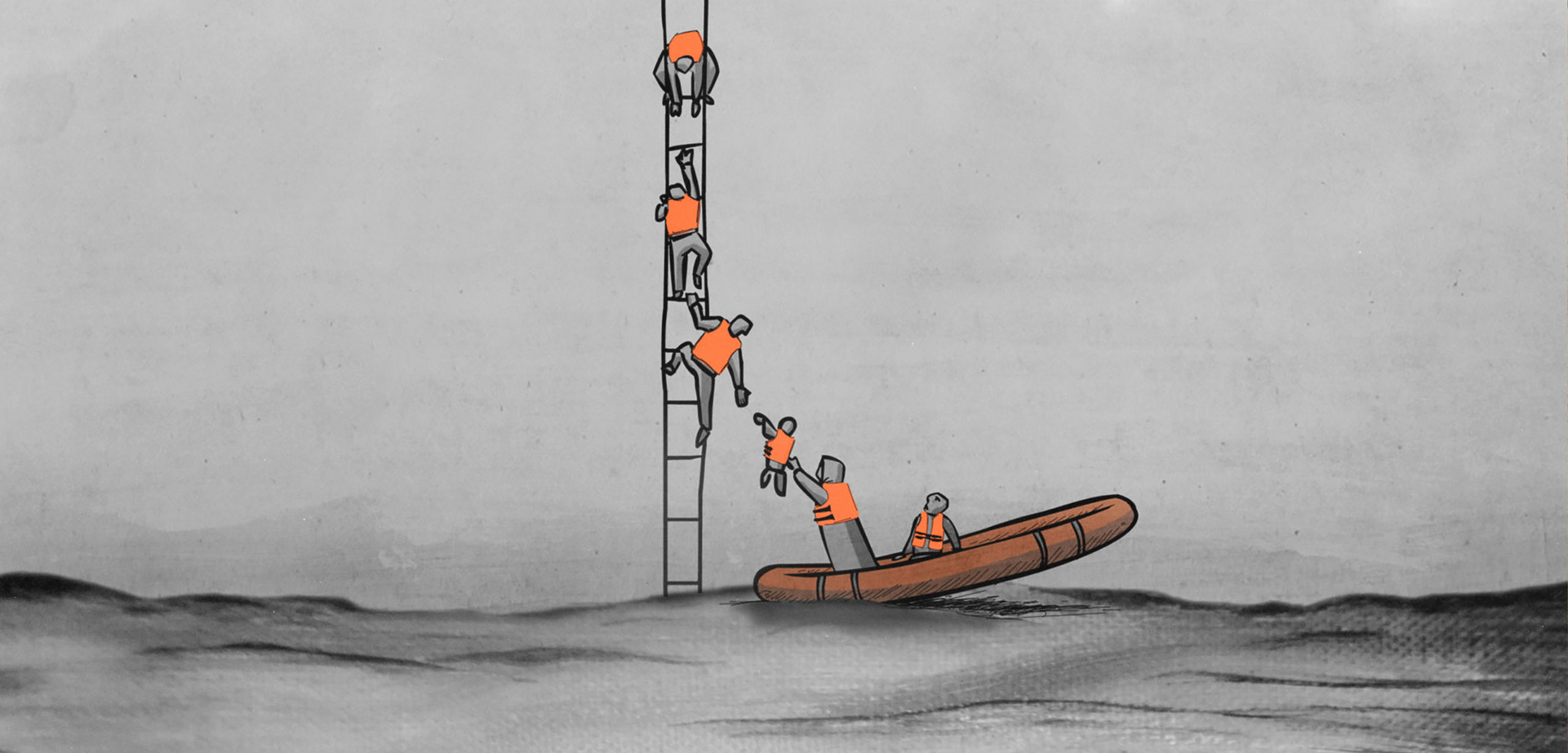

بعد حفلة الهلع تلك دفعونا باتجاه نهر ايفروس. كان علينا انتظار الفجر لعبور النهر. تقلصنا في أكياسنا السوداء وادعينا النوم حتى الفجر. رفعت رأسي في لحظة سكون محركاً يدي حركات سريعة على بعض الأجزاء من جسدي لتوليد بعض الدفء، وبعد مرور وقتٍ فقدنا فيه إحساسنا بأطرافنا إثر البرد، كانت المجموعة متحلقة حول بعضها بشكل عشوائي، كتل سوداء كروثٍ بقريٍ ضخم أو قطيع من الفقمات في موسم التزاوج. قهرتُ ابتسامةً بسبب هذه الصورة المبتذلة، لكنها كانت مجدية في إبعاد شعور الخوف للحظة. زارنا عناصر الحدود التركية خلال مكوثنا هذا عدة مرات، ملقين علينا بعض النكات، التي فهمها واحد أو أثنان منا إلا أنهم امتنعوا عن كشف مضمونها، وقبل تكشف الفجر بشكل كامل كنا قد نفخنا قاربنا المطاطي.

كنت عاجزاً عن التفوه بأي دعاء غير مجدٍ، بينما راح البعض يتمتم بصوت متكسّر وخائف تشكيلة متنوعة من الأدعية. لاحظت أن نبرة خضر في دعائه هي الوحيدة المرتفعة جراء طبيعة صوته المتهدج والرخيم، ما جعل الدليل -صاحب الوجود المتخفي بصفة مهاجر خشية العواقب- يصرخ به لإخفاض صوته. تم نقلنا إلى الضفة الأخرى من النهر على ثلاث دفعات، كنت في الأولى منها، ما دفع صديقي للتشبث بي وتقليدي في فعلٍ قد تكون نتيجته موت كلينا، وكأنها الطريقة الوحيدة للحياة.

كانت الحقائب تكبل حركتنا، شعرنا في لحظات الشعور الكثيفة، وكأن كل واحدٍ منا يحمل جبلاً على ظهره، إضافةً إلى الأمتعة التي تحملها الذاكرة؛ بلاد وحروب، ووجوه خطف منها كل لون. ركضنا باتجاه الأشجار بغية دخول الغابة بشكل سريع، نركض تارة وننبطح ونلتصق بالأرض تارة أخرى. لم نصل إلى الطرف الآخر من الغابة، فعندما تكون أعزل وعاجزاً في معركة تختلف فيها موازين القوى، فأي وسيلة أو سلاح لدى خصمك، سيغدو سلاحاً فتاكاً ومدمراً.

المصدر: ويكيبيديا، تحت رخصة المشاع الإبداعي

بتقنيات كوماندوس الحدود اليوناني، كنا كذبابة عالقة خلف زجاج نافذة، ترى الشمس وتدرك فضاء الحرية لكنها عاجزة عن الخروج إليه، ما رجح أن كوماندوس الحدود كان مترصداً لنا منذ لحظة عبورنا النهر بمناظيرهم الليلة الخارقة والمستبيحة كل ظلمة ظنناها مخبأً لنا.

خلال لحظات كانت عدة سيارات ذات هياكل مرعبة، قد طوقتنا وترجل منها رجال ملائكيون بيض، بكنزات طويلة العنق، كانوا وكأنهم ولدوا من بريق ما، حتى بدوا في لحظات على وشك أن يشعّوا بإشعاع معدني. أرغمونا على الركوع في التراب، وتحدثوا عبر أجهزة لاسلكية بأصوات بدت وكأنها مرسلة من لا وعينا.

اقتربت بعدها شاحنة متوسطة الحجم بباب قماشي، دفعونا فيها بواسطة عصيهم المدببة ولكمات أيديهم الناعمة، كخراف في طريقها إلى المسلخ. تحققت نبوءة هذا الوصف، إذ أودعونا في سجنٍ مكشوف على شكل سور من الأسلاك الموصولة ببعضها بعد مصادرة الحقائب، الأحذية، وبعض الملابس مما نرتدي.

أظنني من القلة الذين سلِموا بأحذيتهم ما دفع باقي أفراد المجموعة للنقمة عليّ معتقدين بوجود تفضيلات، وبالتالي قد تكون منبوذاً من قبل الجماعة التي لم تنتمي لها أصلاً. خفف من وطأة هذا كمّ الأشخاص الذين كانوا قد سبقونا إلى هذا السجن، إذ كانت هذه المرة مفارقات البؤس متنوعة، بين نساء، رجال كبار في السن وأطفال، وبجنسيات مختلفة، سوريين، فلسطينيين وأفغان.

كان البرد قد تضاعف، أخذ الفضاء لوناً محتقناً مزرقاً، وكانت الرياح على وشك أن تقتلع السياج، ثم صعدنا الحافلة مرة أخرى، والتي كانت تضيق بعددنا الذي تفاقم، ما جعلهم يقسمونا إلى قسمين، وبعد سير دقائق قليلة، كان إحساس ثقلها يفوق مدتها الزمنية.

وجدنا أنفسنا عند النهر مرة أخرى، كانت السماء قد بدأت تمطر ورفعت الرياح شدة تيار النهر كما بدا وكأن منسوب مياهه قد تضاعف. تحدث أحد ما من بيننا ذاكراً الصراع التركي-اليوناني، والحقد الأزلي الذي يكنه الطرفين لبعضهما، والمرات التي كانوا فيها يتقاذفون اللاجئين فيما بينهم، في شكل من المماحكة وإغاظة بعضهم بعضاً.

كان حرس الحدود التركية يقفون بمعاطفهم الواقية من المطر على الضفة المقابلة، في الوقت الذي كان فيه العسكر اليوناني وبواسطة آلاتهم الحادة يرغمون أعداد منا على الصعود فوق حمولة المركب المسموح بها. كانت المجموعة التي تصل إلى الطرف التركي، يرغمها الأتراك على العودة إلى الطرف اليوناني. استمر هذا لأكثر من ساعتين، أوشك القارب المطاطي خلالها على الانقلاب، وسط سيل النهر الذي أخذ يشتد، وتدفق المطر المتزايد وكأن السماء أفرغت حمولتها دفعة واحدة.

لأول مرة اسمع ذلك المزيج من الأصوات المترجية بنبرات ولغات مختلفة. فضّل البعض الاستسلام للضرب مقارنة بقوة النهر المميتة التي أخذت شكلاً تآمرياً مع الطرفين. لم أكن أعلم أن هناك أشخاصاً متمسكين بالحياة إلى هذا الحد، إلا أنه خلال هذه الجلبة باشر الأتراك بالرحيل، ربما الملل هو ما دفعهم لذلك، أو وجود تسلية أخرى، أو قد يكون حان الآن موعد إذاعة الحلقة من مسلسلهم المفضل، صعدوا سياراتهم بشكل سريع وكأنهم يفرون من انفجار.

لم أميز من غرق ومن نجا، كانت هناك صرخة طفل مكبوتة ما لبثت أن تلاشت، بقيت عيناي عالقة على امرأة ذات هيكل ممتلئ، تبدو كما لو أنها ترتدي طبقات متعددة من الثياب، إضافة لمعطف أسود طويل ما ساهم بمضاعفة وزنها وتقييد حركتها أكثر، وأخذت تغوص للأسفل ثم يرفعها الماء وتجاهد في الحصول على بعض الأنفاس

فسر فعلهم هذا ما حدث بعدها، تم تزويد الكوماندوس بالمزيد من العناصر برفقة عدد كبير من القوارب المطاطية رميت في النهر ودفعت أعداد كبيرة من المهاجرين باتجاهها، ما جعل نباتات القصب القاسية على طرف النهر تخترق الأقدام، الوجوه والأيدي. كنت أنظر للخلف بعد أن قطع قاربنا منتصف النهر، وأنا أقول لنفسي “يجب أن أتعلم السباحة”، تذكرت بأنني لم أُجد في يوم سوى التحليق بخيالي.

لعنت القامشلي، وقريتي على أطرافها، التي مازال الماء فيها يباع بيعاً. كيف كان لي أن أحظى بطفولة مثالية، كيف كان لي أن أتعلم السباحة، أفكاري التي كانت تبعث على الخوف ومخيلتي الخصبة وأنا أتخيل شكلي تحت المياه، بل تعدى الأمر إلى رؤيتي كيفية تفسخ الجسد واتحاده مع الطحالب، كانت في ذات الوقت تبث فيّ شعور من البقاء، أنا أفكر وأتخيل، إذاً لم أمت بعد.

كان المطر الذي يرشق الوجوه يعيق أي محاولة للرؤية، حتى بدا لي عند رؤيتي قاربين يجرفهما التيار وينقلبان بمن فيهما، كأنه حلم أو هلوسة بصرية. البعض أخذ يجذّف بحركات يائسة مقاوماً شدة التيار. شعرت بأن الله قد صرخ بوجه مكشر، غاضب ذي أنياب لاعناً إيانا، بل خيل لي أني سمعت السماء قالت: “موتوا جميعاً”! لماذا لا تموتون؟ تعفنوا حيث تستحقون”.

لم أميز من غرق ومن نجا، كانت هناك صرخة طفل مكبوتة ما لبثت أن تلاشت، بقيت عيناي عالقة على امرأة ذات هيكل ممتلئ، تبدو كما لو أنها ترتدي طبقات متعددة من الثياب، إضافة لمعطف أسود طويل ما ساهم بمضاعفة وزنها وتقييد حركتها أكثر، وأخذت تغوص للأسفل ثم يرفعها الماء وتجاهد في الحصول على بعض الأنفاس، قفز شاب من قاربنا وسط تحذير رفاقه وثنيه عن ذلك، وسبح باتجاهها، لم يكن هناك متسع للشرح لها عن كيفية التشبث به لتنجو، كان أول فعل منها أن طوقت عنقه والتصقت به، ثم أخذت تدفعه للأسفل وسط محاولات فاشلة منها لاستجداء بعض الهواء، ولنجاته دفعها عنه في النهاية، كما يبدو أنها هي أيضاً قد استسلمت للتيار أخيراً، وحده غطاء رأسها تشبث ببعض أعواد القصب مخذولاً وأخذ يرفرف كرايةٍ لبلد مهزوم.

تذكرت أمي، القامشلي، دمشق وأصدقائي، هل سيصدقون كل هذا، تذكرت الارستقراطيين، المثقفين والمسرحيين الذين يتحدثون عنا من برجهم العاجي، تذكرت بحثهم عن مكونات ودوافع الشخصيات وهم يأكلون البيتزا في حي الشعلان في دمشق، ويحتسون مشروبهم المفضل في مقاهيهم المعتادة، في لقاء كان مخططه تشريح المجتمع والحديث عن قضايا المنكوبين والمهمشين واللاجئين، تذكرت القادة في المحافل الدولية ببذلهم المتأنقة في اجتماع حقوقي، يأخذون بعده استراحة في مطارحة نسائهم على أسرة فارهة، ببيت ذي إنارة ساطعة إذ لا أحد قد يسحق يدك تحت حذائه دون انتباه أو اهتمام، تخيلت معانقة زوجاتهم وحبيباتهم لهم من الخلف وهم عراة الصدر يعدون قهوة الصباح.. تذكرت الكثير بصفتي فرد لطالما حمل نقمة على كل هذه الطبقية، في بلاد أنتمي لأشخاصها أكثر من انتمائي لها.

من بقي حياً راح يمشي متجهاً إلى نقطة الحدود، كان خضر يسير إلى جانبي، فكرت بالشكل الذي قد تتخذه حياتي، في حال لو كان قد حدث له شيء جراء خططي الإلهية، تحسست وجهي بعد أن زال الخدر، وبعد أن خيم سكون الموت على أشخاص أخذوا يمشون متناثرين في أرض جرداء كأنهم قطعان خائرة القوى، اكتشفت عندها بعض الإصابات في جسدي، يبدو أنني تلقيت ضربة ما بالقرب من محيط عيني عندما ساقونا بأدواتهم الحادة إلى النهر، شعرت بحرقة فيها وسيلان متدفق.

لم أكن أعلم أنه مازال هناك أشياء في طريقها للحدوث، لم يسمح الأتراك لنا بالعبور والعودة إلى اسطنبول، احتجزوا من نجا منا وكنا غير قليلين، في بناء متداعٍ لم يبق منه إلا جدرانه. هدأت الأمطار أو يبدو أنها لم تمطر في هذه الجهة، ما أفصح عن خطط تقصّدها الرب، أو امتحان لنا نحن العباد كما أخذ البعض يردد. وحده الهواء من حافظ على توزعه بشكل عادل بين الطرفين، مع الكثير من العواصف الغبارية في هذه الجهة.

بقينا في مكاننا المتداعي ليومين، وسط تهديد يلقيه أحد عساكر الجندرمة ممن تكون الفترة المخصصة من النهار هي فترة مناوبته. كان التهديد بإعادتنا إلى اليونان، بل أخذوا في مرات بعض المجموعات وأعادوهم. انتهى هذا المخاض في ساعة متأخرة من الليل، عندما أتى الضابط المسؤول عن المكان وألقى خطبة بعد أن أحضر مترجماً، لا أتذكر منها سوى أننا خربنا بلاده، خربنا تركيا الحبيبة، إننا كائنات ملعونة يحل الخراب في إثرها بأي مكان تطأه.

المصدر: Freedom House، تحت رخصة المشاع الإبداعي

وجبة بشرية

صادفت أشخاص كثر في صربيا وأماكن أخرى، أكدوا متباهين بأنهم خلال رحلتهم برا من تركيا إلى المكان المنشود، لم يصادفوا أي كوماندوس أو حتى رجل واحد من حرس الحدود، لماذا نحن فقط تتشبث اللعنة بأذيالنا؟

في تركيا نسمى “وجبة” كما ذكر المهرب ونعامل كمجموعات، أما في صربيا، نعامل كأفراد، ويطلق على الفرد منا “نفر”. شهدتُ نزاعات عدة بين المهربين في صربيا وصلت لإراقة الدم وطعنهم لبعضهم في شجارهم على نفر ما، حتى قبل أن يتأكدوا إن كان يملك مالاً لمتابعة طريقه أم لا.

عدت إلى اسطنبول ومن معي في ساعة متأخرة من الليل بعد صراعنا مع الموت ومع الحياة معاً في تلك الرحلة. كان علينا السير مسافة ثلاث ساعات إلى منطقة أدرنة أقرب نقطة، ومن هناك يوجد تكاسي تقل الخائبين. كنا بالكاد نتحرك، جوعى وعطشى، تتقدم أعناقنا قبل أقدامنا، أما أدمغتنا فقد أصابها الخدر وحلقت بعيداً.

رأيت أنني مستلقٍ على سرير وثير أبيض بياض الموت، ذي حشية قطنية، بدا ضخماً لدرجة لا يمكن لأي جدران استيعابه. استلقيت على ظهري، باعدت بين قدمي، ومددت يدي كجناحين إلى جانبي. كان هناك يد تمسح على جبيني أظنها أمي، وأخذت أغط في نوم عميق، اختفى الألم الذي في محيط عيني أو هكذا ظننت بعد أن سحرتني اللذة، واتحدت مع اللا شيء. اختفت البلاد والحدود، تلاشت الأبنية وتبخرت الذكريات، استيقظت لأجد نفسي نائماً على بلاط أرضية مطبخ المطعم الذي يعمل فيه خضر معيقاً حركة الأقدام لتحضير وجبةٍ لشخص أراد اليوم مكافأة نفسه.

كانت الأرضية قذرة وضيقة إلى حد كبير والمكان تملؤه جلبة الأصوات الصادحة، وكأننا في باحة مدرسة، إضافة إلى الإيقاع الذي تحدثه أواني الطبخ عند اصطدامها ببعضها وخشخشة الملاعق والسكاكين. كيف لم استيقظ خلال هذا الصخب كله؟ تضاعف الألم في عيني إلى درجة شعرت أنها قد سقطت إلى الداخل، خرجت مترنحاًَ دون أن أستطيع استيعاب أي كلمة من تلك الجلبة أو إن كان أحد ما قد حدثني.

من تركيا مروراً ببلغاريا، ستجد بعدها نفسك في صربيا، أما اليونان فتتطلب اجتياز عدة دول، بداية بألبانيا مروراً بكوسوفو ومقدونيا للوصول في النهاية إلى صربيا، إضافة إلى أنه لا يفصل بين الدولتين اللتين سنعبر من خلالهما أي نهر، أو هذا ما قيل لنا، فالجغرافية المعروفة والمتفق عليها، في تشكل وتغير دائمين مع المهربين وسماسرة الحدود

كان الغروب ملوحاً في الأفق، ما بعث بداخلي بعض الرعب إن كنت ضائعاً أو ربما فقدت ذاكرتي، فأنا لم أستطع في البداية تذكر أي تفصيل من الليلة الماضية، إضافة إلى نومي كل هذه الفترة بذلك المكان وبتلك الوضعية.

قصدت أصدقاء لحاجتي لبعض النقود. كان السبب الإضافي وراء ذلك هو أن أحظى بحمامٍ ساخن ومكان أقضي فيه ليلتي. كانت تخيفني فكرة التشرد التي أعرفها جيداً، وفي محاولة فاشلة للبحث عن مساحة أمان لم أسرد لهم ما حدث، كنت أعلم أن دواخلهم لم تعد تحتفظ بمكانٍ لفواجع الغير، قلت إنها كانت محاولة فاشلة وحسب، حصلت من خلالها على بعض الخبرة وقليلاً من الحساسية في عيني.

أمضيت ليالٍ أخرى في بعض الأماكن عن طريق بعض الأصدقاء البعيدين وعلاقاتهم في اسطنبول، قضيت أربعة أيام في مكتبة، ويومان في مستودع مهجور، وباقي الشهر لدى مجموعة شباب في منطقة العمرانية، مكانٌ كان الحصول عليه بمثابة معجزة.

فكرت أنني تورطت في كل هذا، لكن لا توجد الآن رفاهية الخيار. تواصلت مع خضر وحدثني كثيراً عن الضمانات التي يحظى بها طريق التهريب عبر بلغاريا، لكنه أكد على وحشية عناصر شرطة الحدود في حال أمسكوا بنا، بداية بالكلاب التي ستكون بعض أجزاءٍ من جسدك وليمة شهية لها، ونهايةً باحتمال سحق بعض عظامك. كانت ميزة الطريق المختصرة سبباً إضافياً لكل من يفكر بسلوكه، فمن تركيا مروراً ببلغاريا، ستجد بعدها نفسك في صربيا، أما اليونان فتتطلب اجتياز عدة دول، بداية بألبانيا مروراً بكوسوفو ومقدونيا للوصول في النهاية إلى صربيا، إضافة إلى أنه لا يفصل بين الدولتين اللتين سنعبر من خلالهما أي نهر، أو هذا ما قيل لنا، فالجغرافية المعروفة والمتفق عليها، في تشكل وتغير دائمين مع المهربين وسماسرة الحدود، وأمام الإغواء الكبير اتفقنا أن هذه ستكون محاولتنا الأخيرة.

اتضح فيما بعد أن الطريق الذي سنسلكه يدعى المثلث، إذ يحتم علينا السير في اليونان ثلاثة أيام قبل دخولنا بلغاريا. لم يعد هناك مجال للتراجع بعد معرفتنا هذا عندما أصبحنا أمام النهر. كان النهر هذه المرة هادئاً، مرحباً، وكأنه مازال متخماً من الوجبة الماضية، بل بدا وكأنه يلقي السلام مودعاً إيانا.

كنا ثمانية شباب مع الدليل (الريبري)، عرفت من محاولتي هذه أن التجارب السابقة كنا بها كبش فداء من قِبل المهربين، إذ توجد أكثر من تسعيرة حسب الطريق الذي سنذهب من خلاله، والذي كان يتفرع إلى قسمين، طريق طويل والآخر قصير، بالتالي ستكون تكلفة القصير أعلى، من هنا وكوننا أبناء الطريق الطويل دائماً، سيقدمنا المهرب ككبش فداء يلتهي بنا حرس الحدود ريثما يفر وينجو أصحاب ميزة الطريق الأقصر.

المصدر: Frode Bjorshol، تحت رخصة المشاع الإبداعي

عنب بري/ غصن مكسور

لم نتزود بالطعام جيداً هذه المرة، اقتصر متاعنا نحن الإثنين على حقيبة واحدة ومناميّتان، إضافة إلى قليلاً من التمر وأربع علب من السردين.

في قاموس تجار البشر سيكون دائماً الحديث عن القادم بصفته الفردوس المفقود، وكذلك الطريق الذي سيحملك على جناح الريح، سيكون كالوميض ينتهي بمجرد بدئه، فيتحدثون دائماً عن قلة وبساطة خسائرك، لذلك عليك دائماً أن تقلب الحديث رأساً على عقب. الثلاثة أيام هي سبعة على أقل تقدير، والجبل الواحد الذي سيعترضك هو أضعاف مضاعفة، سيمنعك خوفك وخدر شعورك عن ملاحظة عددها، سرنا في اليونان في الليل ونمنا خلال النهار بينما في بلغاريا كان العكس، إذ تحتم طبيعة جبالها ومنحدراتها الخطرة السير في النهار، خشية الانزلاق إلى وادٍ لا تعرف قعره.

سرنا في أوقات منحنين وفي أخرى تحولنا لقرود وتسلقنا الجبال على أربع. انتهى الماء لدينا في اليوم الثالث، وبعدها بيوم أو إثنين انتهت مدخرات البقية من الطعام أيضاً. ساعدنا على التمسك برمقنا الأخير فكرة شاب في المجموعة، كانت حيلته هي أن نكسر أغصان من شجر العنب البري ونضع طرف الغصن المتصل بالشجرة في علبنا الفارغة، وسيبدأ عندها طرف الغصن المكسور بإفراز الماء. كنا ننتظر ساعات حتى نحصل على رشفة من ماء حامض مخضر.

ركضنا في أماكن، ونمنا مدعين الموت وعدم الوجود في أماكن أخرى، وفقدت الأصوات وظيفتها فلا نتحدث إلا همساً، حتى خِلت في لحظات أنه من الصعب استعادتها مجدداً. لم نصادف كائناً حياً سوى غزال قفز مذعوراً من أمامنا في شعور متبادل، واختفى في سديم الضباب بين الجبال. حظينا بالكثير من المطر والطين، ذاب حتى فتات الخبز اليابس، وسرنا وسط جبال تحظى ببرد لا مثيل له وثلج على طول العام كما يبدو. كان التفكير بأخذ استراحة شيء جنوني، فقد نتجمد، بينما يحافظ السير على بعض من حرارة الجسم. كانت فكرة وصف كل هذا بمفردات لغوية في يوم، شيء جنوني وعبثي، إحساس ارستقراطي يبعث على التقيؤ. لأول مرة أزدري اللغة والكتب، ورغبتي في أن أغدو كاتباً يوماً ما.

كان ياسر أصغرنا، شاب إن أمكنني وصفه بهذا. لم يتجاوز الخامسة عشر بعد. كنت ألاحظ أن عينيه تزدادان احمراراً كل يوم عن سابقه، حتى باتتا جمرتين مشتعلتين. تعب عند اقترابنا من إحدى النقاط الأخيرة، شكى من عدم قدرته على الرؤية التي بدأت تتراجع، حدثني عن إنهاكه وعن وجود مشكلة في عينيه إن تأخر في معالجتها سيفقد الرؤية تماماً، لذلك قصد هذا الطريق للعلاج المجاني الذي لا يملك تكلفته في سوريا أو تركيا، ثم أغمض عينيه ومال برأسه الذي ترنح للحظات إلى الخلف كأنما الفكرة التي بداخله قد استقرت أخيراً، ثم طلب تركه عند هذه المحطة.

ستكون مهمة من يلقاك دائماً بث الشعور لديك بأنك مصدر خطر دائم، إنك تشغل مساحة في هذه الأرض بوجودك ليست من حقك، بل ربما تتنفس الأكسجين الخاص بأشخاص آخرين، وجودك خطأ لا ذنب لك فيه، لكنك ستدفع ثمنه لا محالة

راودتني رغبة في معانقته وأنّبت نفسي عندما صرخت به عند النهر أن يخفض صوته، فبدا كما لو أنه ابتلع لسانه. أرشده الدليل على الطريق لتسليم نفسه عند نقطة قريبة ثم اختفت عيناه الملتهبتان عبر الضباب الذي أخمد حريقهما. علق في رأسي ياسر إلى الآن، وجه يضاف إلى وجوه عديدة في محاولة مني لن تتحقق يوماً في وضع سيناريو صائب لنهاياتهم.

قادتنا سيارة فاق عددنا سعتها إلى إحدى النقاط القريبة من مدينة صوفيا العاصمة، كان علينا الصعود بسرعة فائقة والنزول بذاتها عند أية إنذار. حدث هذا عدة مرات، وتدحرج بعضنا للحظات عند منحدر لم يتح له الوقت للتكهن بوجوده. نقلنا إلى صوفيا على دفعات بواسطة سيارة أخرى، دخلنا إحدى السكنات التابعة لمهرب آخر خلال هذه السلسلة منهم، بدو مرتبطين ببعضهم بشكل غريب على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم، التفكير فيهم يبعث على الشعور وكأنك دخلت شبكة عنكبوت بقدميك.

تم تصوير كل منا على حدا وتوثيق وصوله بمقطع فيديو يتضمن ذكر الاسم واسم أو لقب المهرب واسم المكتب الذي أودعت به النقود، لتفك ما يسمونها بالشيفرة، ويحصل كل طرف على حصته من كعكة وجودك. لقد أزهق الطريق كل رغبة، بدا البعض وكأنهم استسلموا وتساوت لديهم النجاة والغرق، الحياة والموت، كنت منهم وأظن أنني كنت أكثفهم شعوراً، لكنني كنت مرغماً على المتابعة، لأن لا شيء ينتهي ما دمت حياً، عليك الاستمرار رغم اليقين بعدم وجود فائزين في النهاية.

ستكون مهمة من يلقاك دائماً بث الشعور لديك بأنك مصدر خطر دائم، إنك تشغل مساحة في هذه الأرض بوجودك ليست من حقك، بل ربما تتنفس الأكسجين الخاص بأشخاص آخرين، وجودك خطأ لا ذنب لك فيه، لكنك ستدفع ثمنه لا محالة، سيمنحه هذا فرصة استغلالك التي تعيها لكنك تخضع لها بابتسامة ودودة، وكأنك تقول له “أقتلني لا مشكلة لكن بلطف”، أنت وليمة من الغباء الاحتفاظ بها في ثلاجة لا تعمل، وسيكون لديه شكوك دائماً بأنك فرصة وكنز لا ينضب، طعامك الذي لا يغني من جوع، سيكون بثمن باهظ، ونومك على أرضية باردة من الرخام ستكون بأسعار فندقية. كان أحدهم صريحاً إذ قال لنا، “لقد أنفقتم كل هذا المال لطريقكم، لن تستكثروا علي الحصول على ثمن زهيد مقارنة به، مقابل إيوائكم”.

المصدر: Freedom House، تحت رخصة المشاع الإبداعي

بعد أن استعدنا شيئاً من الشعور بأطرافنا، وتخلصنا من رائحة أجسادنا التي كان بإمكانها أن تملأ قصراً بمساحته الشاسعة، أقلتنا سيارة تقودها امرأة إلى نقطة مجهولة، وقالت لنا بلغة لم نفهم منها سوى حركة يدها شيئاً مفاده: “من هنا الطريق إلى صربيا”، وبعد أن قال لنا المهرب إن مسافة المسير لن تتجاوز الثلاث ساعات استغرقت يوم ونصف.

كان علينا قبل دخول بلغاريا التخلص من كل حاجياتنا بما فيها الحقائب، لذلك عند الخروج باتجاه صربيا وضعنا بعض الطعام في أكياس بلاستيكية ما لبثت أن مزقتها الأحراش والأغصان التي قد تضرب وجهك دون إنذار، البعض حافظ على قطعة أو أكثر من الخبز أو البسكوت والآخر فضل أن يرميها ليخفف حركته، تكرر ذات السيناريو في صربيا، وفي اليوم التالي وجدتني وخضر بمفردنا في كامب “سمبر”. بينما كان لدى باقي الفريق الإمكانية المادية للاستمرار، والوصول إلى الدول الأوروبية، يبدو أن طريقي انتهى الآن. أنا عالق مجدداً في مكان ناءٍ ومتطرف، في حيز شبيه بالواحة يترأسه المهربون وقطاع الطرق، حيث لا قانون، ولا ملاذ.

لم أحظ بأي إمكانية للتواصل مع أحد كل هذه الفترة، ولم أرغب بها. تركني خضر بعد فترة وتابع طريقه. كنت أقتات بما يدرّه مطعم تابع للكامب كطعام مجاني، تنبعث منه رائحة تشبه مفرزات الحيوانات، في الغالب هو عبارة عن عدس مسلوق، وقد تكون محظوظاً إن حصلت على بيضة معه، وبعض قطع متخشبة من الخبز.

في الوقت ذاته كان المهربون يقدمون الكثير من الأضاحي ويقيمون الولائم لبعضهم، كنذور بعد أن يتمكن أحدهم من تهريب مجموعة من اللاجئين بنجاح ووصولها إلى النمسا أو ألمانيا أو بعض الدول التي يقصدها المهاجرين. غطت الدماء معظم المساحات وكان اللحم يطهى في مواقد على الحطب بواسطة قدور دون غسله بشكل جيد، بينما تناثرت أطراف الأغنام وأكتظ بها المكان، وعلقت الرؤوس على الأشجار وغدت كأشجار أعياد الميلاد، لكن بزينة مختلفة. كنت أتأملها باستمرار وهي تحدق بي بعيون جاحظة يسكنها بياض شفاف، وكأنني بمشهد سينمائي سحري شبيه بأفلام ثيو أنجليوبولس.

استطعت الحصول على كيس للنوم، لكنني لم أحظ برفاهية الاستحمام لمدة قاربت الشهرين، وقضيت ليالٍ عديدة بين الأحراش وسط رجاء داخلي ألا تمطر السماء اليوم أيضاً، الأمر الذي كان يكلفني قضاء اليوم التالي في ترصد إشعاع الشمس كي أجف.

استدعاني أحد الأيام زعيم إحدى الخيم الملقب أبو الليل، حدثني عن الله، وعن القدر، وتأويلات عديدة لابتلائنا، كما تفاخر بقتاله في صفوف الدولة الإسلامية في الشمال السوري قبل أن يوقع بها العملاء والخونة. كان شخصاً ينضح بالتناقض، إذ كان وعظه الدائم مترافقاً أحياناً مع تدخينه سيجارة من الحشيش، يأخذ نفساً منها ثم يشهق ويتابع حديثه كمن كان على وشك الغرق. حظيت عنده بمأوى لبعض الوقت إلا أن طول فترتي كشف له عن بؤسي وإفلاسي، وعدم الفائدة من كائن وجد بشكل خاطئ، الأمر الذي دفعه لطردي بأسلوبه الفج ذاته.

زينت أجساد بعض الأشخاص المقيمين والثابتين في المكان دوائر ذات لون أزرق محمر، وبدا كما لو أن أجزاء كشطت من جلودهم. عرفت أن هذا ما يسمى بداء الجرب الذي يفتك بالمقيمين هنا حتى اعتادوه، أخبرني أحمد بذلك، شاب من حلب تعرفت عليه في بداية شهري الثاني في المكان.

كان أمراً غريباً وجوده هنا منذ ثلاثة أشهر، وسط هذا القطيع، شاب يتحدث عن الحرية، الرغبة والوجود، الكلمات التي غابت عني منذ زمن، تحدثت معه بإسهاب كمن استعاد صوته وقدرته الأولى على النطق، حدثني عن مدينته، وأنه إنسان بصفة طبيب، ورغم هذا وجد صيغة للتعامل مع هذه الجموع بانتظار أن تتوفر له القدرة لمتابعة طريقه إلى بلجيكا، ولأول مرة أشعر من خلاله أنني أخف وزناً.

أرشدني إلى مأواه، خيمة صغيرة متهتكة تفوح منها رائحة العفونة، تم بناؤها بصفة جامع للمصلين، فغدت مأوى لأحمد ورجلين في الأربعين من عمرهما برفقة طفلين. المهم أنه سقف، وفي النهاية تبقى جدرانه عظيمة إن لم يسقط.

لم استطع البقاء فيها طويلاً، لأخرج مودعاً نفسي من جديد تحت سقف السماء، بعد أن رأيت ما لا أفهمه، ما يفوق قدرة عيني على التصديق أو النسيان، نساء مستغلات من قبل هذه الميليشيات وأطفال مستباحون جنسياً عن طريق من ادعى حمايتهم. تركت المكان يؤرقني، السؤال عن مصير أحمد، في حين أبت الصور المفجعة ترك مخيلتي.

كنت أسير في محيط الكامب علّي أتعثر بالنجاة، بحثت عن وسيلة تواصل، حدثت أحدهم عبرها بنكهة وداعية، عله يكون الملاك البعيد الذي تطال أجنحته كل الأمكنة، حدثته عن الأطفال، عن أحمد وعن الغاية من كل هذا، وهل سنتمكن من إيجاد مدن لكل هذه الشوارع داخلنا، بدوت وكأني أتدفق خارج نفسي التي وصلت نهايات المقاومة.