جئتُ إلى الجزائر العاصمة في خريف 2020، لأجل إقامة فنّية كان الهدف أن أعمل على مشروع يخص اللاجئين من دول الساحل الإفريقي، لكن الأمر تأخر حتى ألغي.

في المقابل، بدأت أذهب إلى الناحية الغربية من المدينة، بالتحديد إلى الحي الشعبي باب الواد المُطل على البحر. لا يُمكن القول أنني “ابن البحر”، لأني لم أتربى في مدينة بحرية، وليس وجود هذا العنصر أساسيًا في حياتي. أذهب إلى البحر بضعة أيام في السنة، في الصيف، للسباحة والاستجمام فقط.

هناك اكتشفتُ أن “كيتاني”.. شاطئ الحي، إذا أمكننا تسميته هكذا، هو عبارة عن شريط ضيّق من الرمل والصخور البحرية بالإضافة للمكعبات الحجرية الضخمة التي تُرمى عادة لتشكيل حاجز بحري يحمي المرافئ. وكان المكان، في شاطئ كيتاني، عبارة عن ورشة أشغال كبيرة.

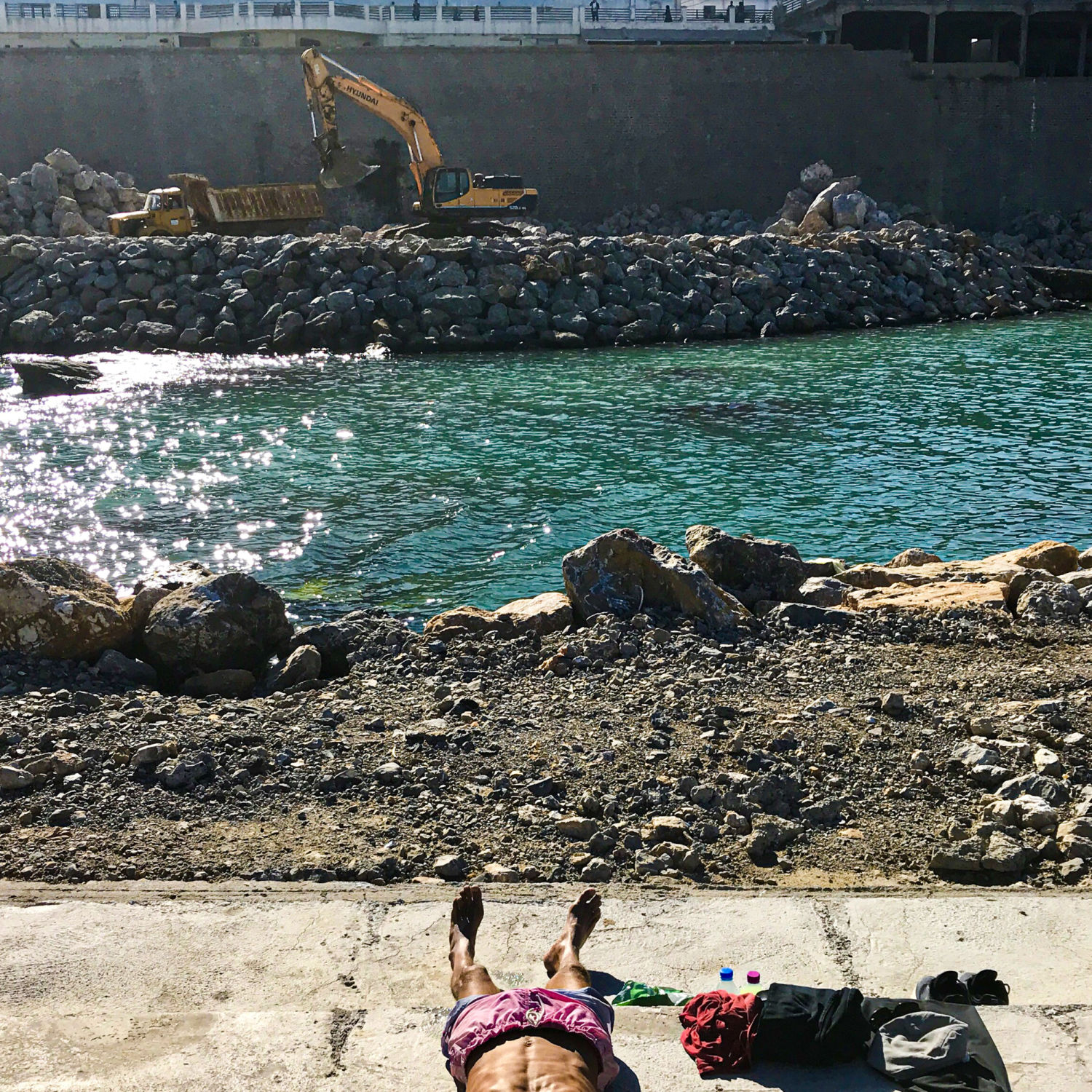

وجدت الأمر مُحيرًا، وكان منظر الجرّافات وآلات البناء الصفراء التي تحتل المكان متناقضًا مع زرقة البحر والشمس التي تدفع بالناس للبيوت أو السباحة. فقرّرت التردّد طيلة الأسبوع لمشاهدة ما يحصل. وجنب الآلات والعمّال وجدت صيادين على القاعدة الحجرية التي بُنِيت خلال الأعمال، أيضًا كان هنالك غوّاصون وأناس يتشمّسون بالقرب من آخرين ينامون دون أن تزعجهم الضوضاء ولا الآلات الضخمة التي تعمل فوق رؤوسهم.

بعدما سألت بعض الحاضرين، فهمت أن أعمال تهيئة الشاطئ كان مقررًا لها أن تنتهي في 2018 ولكن بسبب قلّة الوسائل ظلّت معلّقة؛ وظلّ النّاس يزورون الشاطئ.

كل الحاضرين كانوا من منطقة باب الواد بمختلف أحياءها. ورغم أن الشاطئ يقع على الطريق الذي يعبر جزءًا كبيرًا من هذه الأحياء ويُكمل نحو غرب العاصمة، إلاّ أن الحضور محلي جدًا. كنت ألتقط الصور، وأفتح حوارات مع النّاس وهم تحت الشمس وكمّاشات البلدوزر، هانئِين كأنّ لا ضوضاء ولا تكسير من حولهم.

كان ذلك في الخريف.. ولكن الطقس ساخن، وكان الجزائريون قد قضوا أغلب الصيف ممنوعين من السباحة في الشواطئ بسبب حظر التجوال الذي رافق جائحة الكورونا، فخمّنت أن هؤلاء لا بحر لهم غير هذا البحر كي يذهبوا إليه؛ بل وهم أولاد وبنات البحر لم يشبعوا البحر كما في العادة بسبب الجائحة.. ثم جاءت الورشة لتقلّص هامش حركتهم.. إلا أنهم واظبوا على النزول للسباحة والصيد.. لأنهم أبناء البحر وأصحاب ذلك الشاطئ، قد تحتل الجرافات والكسّارات المكان لبضعة أشهر أو سنين لكنهم لن ينقطعوا عن الماء.