في حوائط البيت ثمّة جروح لا تُخفى، تُعلن عن نفسها بوضوح، كأنها هويّة لي، أو تذكار على مشهد صار. تصدعات شّقت طريقها في الجنبات ولم تلتئم، كما التصدعات التي ملأت الروح.

مع كل شّق أتذكر، ثمة غياب يزن نصف عُمري مايزال يلوح في تفاصيل البيت، حين خرج أبي إلى شُرفة المنزل للاستمتاع بنسمات الليل، وبعدها حّل السكون للأبد.

مع أول ليلة دون بابا جاهدت لرسم مشهد الموت؟ كيف يحدث؟ لم أكن أرَ في مخيلتي سوى أبي يقف في الشرفة، يستمتع بمشروبه المُفضل، تحتضنه نسمات الهواء، ثم تنبت له جناحات ويرحل. حذفت من ذاكرتي كل التفاصيل والمراسم المتعلقة بالموت، فقط أتخيل أبي يحين وقته ويطير.

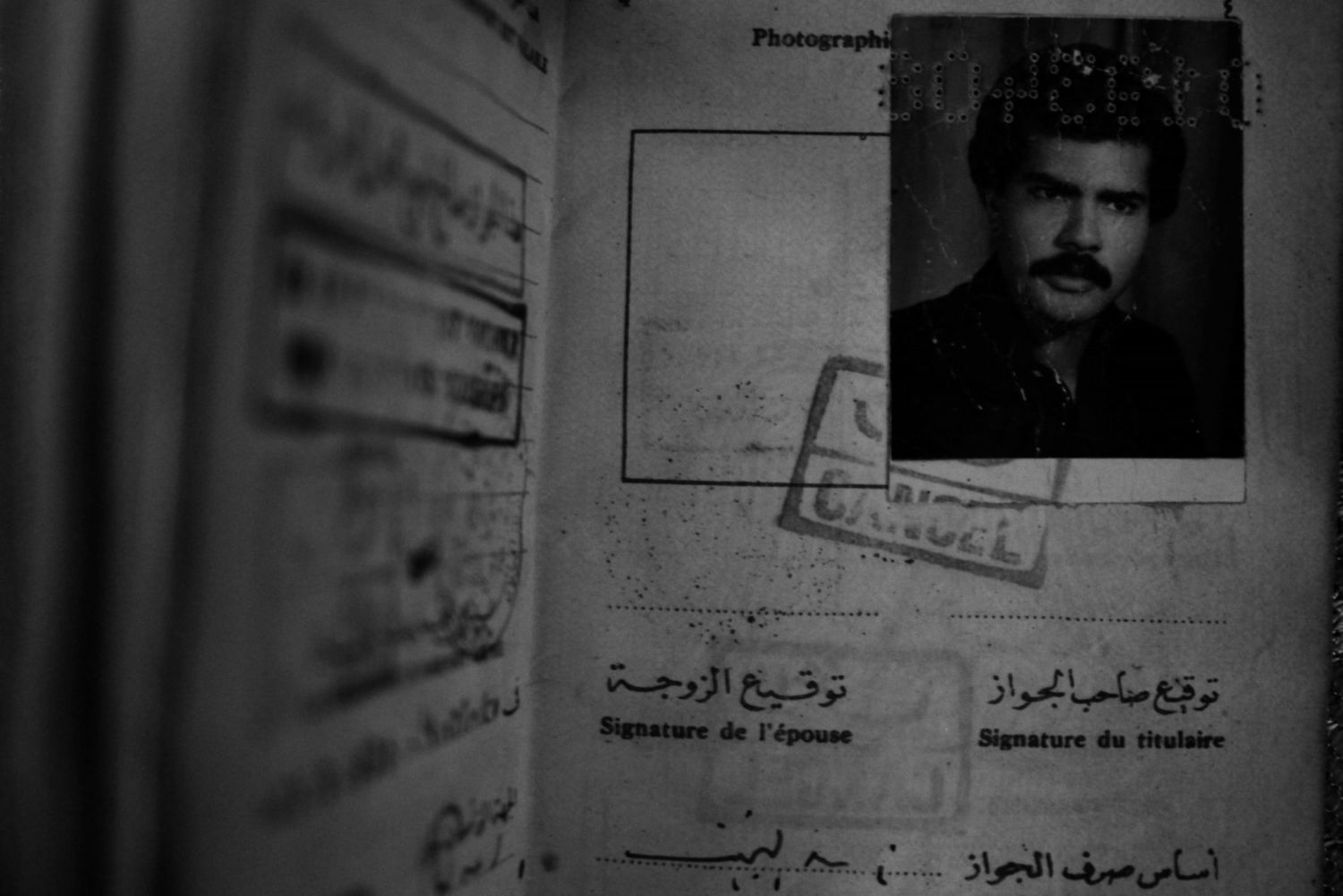

رحل أبي مبكرًا، لم نستطع غزل ذكريات أعمق، ترك لي ذكريات مقتطعة، لقطات مُشتتة أحاول بها تكوين مشهد كامل؛ لذا كانت متعلقات أبي محاولة لإعادة الوصل بيننا، رغم بُعد المسافات، وسرعة الرحيل، أؤمن بأن هناك تفاصيل تجمعنا.

أحّب أبي اقتناء الكاميرات وأحّب تصوير عائلته، في بيتنا عدد كبير من الألبومات والصور لطفولتنا، أسرة وأصدقاء أبي. اصطحب بابا الكاميرا معه في لحظات شتى، وثق رحلاته بالخارج، ومناسبات العائلة. ارتبط أبي بكاميراته حتى أنه في حفل خطبته وزفافه على أمي منح كاميرته لصديقه ليوثق بها اليوم ولتكون شاهدة على هذه الذكرى.

مع كل عام جديد، يزداد عمري ومعها أشعر بعمق البُعد وطول المسافة، وبينما أكمل عامي الخامس والعشرين قررت أن أتخلص من هذا الشعور، نفضت الأتربة عن كاميرا بابا، وأخذتها في رحلة سفر إلى الأقصر، لم أكن أعلم هل بها عطب ما؟ هل ستعمل؟ كيف استخدمها؟ لكنها كانت لحظة أخاذة بالنسبة لي على بساطتها، كنت أشاهد العالم من نفس نافذة أبي.

لم أكن أفكر كثيرًا في معنى البيت، ما هو؟ وكيف شعوري تجاهه؟ دائمًا أكره أن أكون محاصرة بين أربعة جدران، أكره مكاتب العمل والأماكن المغلقة. مع الإغلاق بسبب كورونا حين صار لزامًا علينا تضييق المساحات بحثًا عن الأمان، خشيت أن أكره البيت.

لم يحدث ذلك، التصقت أكثر بأبي، حاولت اكتشاف علاقتي به أكثر، البحث عن متعلقاته في الأدراج المُوصدة، في حكايات أمي، في الصورة التي خلقتها أمي في واجهة المنزل حتى يُصبح لنا صورة جماعية، حتى في التصدعات التي تواجهني أينما ذهبت، والدفء التي صّبته أمي في روحي علّ الشقوق تُرمم.