قبل أشهر كان هذا المقهى، في مدينة تطاوين جنوب شرق تونس، مزدحمًا تمامًا. شباب ومراهقون يلعبون “الفري فاير” في الهواتف، أو الورق بصخبٍ، ويدخنون الشيشة. لكن ها أنا منذ أسابيع أجلس فيه تقريبًا وحيدًا. وهذا حال كلّ مقاهي المدينة.

لقد سافر “الجميع” إلى صربيا، أصدقائي والأقارب والرفاق، ولم يتخلّف عن تلك الرحلات المتتابعة الذي يخوضها الشباب بالعشرات يوميًا عبر تركيا، إلاّ من لم يستطع لذلك سبيلًا، أو تحول بينه وبينها ظروف قاهرة. يتتابع الجميع يوميًا نحو “سوبتيتسا” الصربية على الحدود مع المجر، وهم يردّدون شعارهم التاريخي “الرّخ لا”.

عندما تلتقي شابًا مثلك هذه الأيّام في المدينة تتبدلان مباشرةً السؤال نفسه: “شنهي ماكش في صربيا؟” (ألم تذهب إلى صربيا؟)، سؤال يجعل من البقاء هنا هو الاستثناء، أمّا رحلة الهجرة الطويلة الجوية والبحريّة والبريّة نحو باريس، والتي قد تدوم أشهرًا، فهي القاعدة. شخصيًا لا أعرفُ عائلة واحد في المدينة لم يرحل منه فردٌ أو اثنين على الأقل نحو صربيا، ومنها عائلتي. فقد سافر أخي الصّغير نحو فرنسا عبر تلك الرّحلة الطويلة ليصل إلى باريس بعد أكثر من شهر قضاه بين تركيا وصربيا والمجر والنمسا وسويسرا.

تطاوين مدينة طرفيّة جنوب تونس، تقع على الحدود مع ليبيا. وحيث يضعفُ كثيرًا استثمار الدّولة في هذه المنطقة البعيدة عن المركز/العاصمة، ككل مدن الدّواخل التونسيّة، وتضعفُ كذلك استثمارات الخواص لأسباب كثيرة، فإنّ الاقتصاد يقوم هنا أساسًا على التهريب والرعي والتجارة وتحويلات العاملين في الخارج. وهؤلاء خاصةً عددهم كبير جدًا. فالهجرة ثقافة عريقة جدًا في تراث المنطقة.

عاشت تطاوين طيلة السنوات الفارطة ومنذ العام 2017، على وقع احتجاجات اجتماعية طويلة من أجل التشغيل والتنمية. لم تعرف البلاد احتجاجات بتلك الحدّة طيلة تاريخها المعاصر. حيث انتفضت المدينة بأكملها وانتقل الأهالي إلى قلب الصحراء لإغلاق أنابيب النّفط. أخذت تلك الاحتجاجات اسم نقطة الاعتصام الرئيسية “اعتصام الكامور” وتشكّلت تنسيقية قياديّة مهيكلة وشديدة التنظيم لقيادة تلك الاحتجاجات والمفاوضات مع الحكومة.

تلك الاحتجاجات التي اتخذت شعارًا مميزًا تحوّل بعد ذلك إلى أيقونة احتجاجية في كامل ربوع البلاد “الرّخ لا” (ويعني “لا رجوع إلى الوراء أبدًا”)، كانت في الحقيقة نتيجة لتراكمات طويلة عمّقتها أزمة اقتصادية وطنيّة شاملة وأخرى محليّة في علاقة بتجفيف منابع التهريب عبر تشييد خندق مائي عازل عبر كامل الحدود مع ليبيا واستفحال الأزمة الأعلاف الموجه لتربية المواشي والإبل وهي أهم ركائز الاقتصاد المحلّي. وأهمّ معطى لابدّ من الإشارة إليه أنّ نسبة البطالة في المحافظة هي من بين أعلى النّسب في البلاد، وكانت سنة 2017 هي الأعلى بين كامل المحافظات التونسية.

المصدر: تنسيقية اعتصام الكامور الصفحة الرسمية ، فيسبوك

في ربيع العام 2011، وبعد الثورة بأشهر، اعترفت الدّولة نفسها عبر كتاب بالفرنسيّة أصدرته رئاسة الحكومة التي يقودها حينها الرّاحل الباجي قايد السبسي، والذي سيصبح رئيسًا بعد ذلك رئيسا للبلاد زمن تلك الاحتجاجات، وأسمته “الكتاب الأبيض”، اعترفت بالواقع الاقتصادي المتردّي الذي عاشت عليه المنطقة لعقود، مقرّة -وبالأرقام- بصعوبة الوضع الاجتماعي في هذه الجهة وغيرها من جهات البلاد الدّاخليّة. ولكن فعليًا لا شيء تغيّر.

لا “الكتاب الأبيض” واعترافاته ووعوده ولا حتى احتجاجات الكامور نفسها، رغم ما حصدته من تشغيل لأعداد قليلة من الشباب ضمن شركات هشّة (لم تحصل حتى الآن على تصنيف رسمي)، كانا قادرين على تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وفي النهاية، عدد من قيادات الاحتجاج نفسه غادرت هي أيضًا في رحلات الهجرة نحو أوروبا، وأغلبهم عبر صربيا. كلّ شيء، في هذه المنطقة، قديمًا وحاضرًا لا يدفعُ إلا إلى الهجرة.

وطبعًا، لا يُمكن اعتبار ظاهرة الهجرة ظاهرة محليّة، ولا حتّى وطنيّة تونسيّة فقط، ولا حتى مغاربيّة أو أفريقيّة. فالظاهرة ظاهرة دوليّة، وتشترك فيها معظم المجتمعات وتنتجُ عن أسباب كثيرة. وهي أيضًا “ظاهرة شاملة” بالمعنى الذي يستعمله عالم الانتروبولوجيا مارسيل موس في دراسة الظواهر الاجتماعية. لكن الهجرة هنا في هذه المنطقة عريقةٌ جدًا وتضرب بجذورها قديمًا منذ القرن التاسع عشر أو حتى قبل ذلك. وهي ثقافة كاملة وصلبة جدًا ومتجذرة ونمط حياة و”نمط اقتصاد” كامل، لذلك هي تحضر -مثلاً- بكثافة كبيرة جدًا في النّصوص الشّعريّة والغنائيّة وفي الأمثال الشّعبيّة والحكم اليوميّة.

منذ سنوات انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي أغنية ابتكرها أحد الشّباب المهاجرين في فرنسا وكأنّه يتكلّم على لسان أمّه. بصوتٍ رخيم وجميل يردّد قائلاً “يا ضو العيلة غير روّح“، وهي عبارة عن مناجاة أمٌّ لولدها للعودة إلى الديار بعد أن استبد بها الشّوق والحنين. نصٌّ حزين ومؤلم تعلّق به الجميع وحفظوه عن ظهر قلب، لأنّه يمسُّ كل واحدٍ فيهم ..

تدرس السوسيولوجيا، وكذلك الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافيّة، المتون الشعريّة والمُغنّاة عبر تحليل مضامينها لفهم وتحليل الظواهر والمجتمعات وطبيعتها. وحين تبحثُ في الموروث الفنّي لهذه المنطقة ستقف بشكل واضح عن الحضور الكثيف لمعاني الهجرة والغربة والفراق والوحشة وآلام الأم وهي تنتظرُ أبناءها، ما يعكس حضورًا كبيرًا جدًا للهجرة في هذه المنطقة من عقود طويلة.

عندما تفتح اليوتيوب لتبحث في الأغاني التراثيّة والشعبيّة للمنطقة، ستجد أنّ معظمها يتغنّى بتيمات الهجرة والسّفر والغربة والحنين. حتى أنّ أشهر نُصوص المنطقة على الإطلاق والذي يحفظه الجميع عن ظهر قلب يحملُ كل هذه المعاني دفعة واحدة “غريب وجالي ** عمرّت وكر النّاس ووكرك خالي” (الوكر من اللهجة المحليّة تعني الديار). يتغنّى هذا النّص بآلام الأم التي تشتاق لابنها المهاجر، وبالحنين للديار وبالشّوق. هذه المعاني تتكرّر في كلّ النصوص الشعريّة والغنائيّة في المنطقة، حتى صارت وكأنها التيمة الرئيسية لمجمل الإنتاج الشعري والفنّي في جنوب شرق تونس. وفي نصٍّ آخر، وهو أيضًا من أشهر النصوص التي يحبّها الجميع ويغنونها، “يا فرانسا يعطك حجر كرّادي ** في العيد شدّيتي الضراري غادي” وهو نصُّ في “الدعاء” على فرانسا باعتبارها بلدًا للغربة، قد منعت الأبناء من العودة للعيد مع عائلتهم.

تنضحُ هذه القصائد والأغاني جميعها، واسعة التداول والحفظ، بالآلام والوجع والحنين. نصوص كلها شوقٌ واشتياقٌ ولوعة وفراق. ومنذ سنوات انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي أغنية ابتكرها أحد الشّباب المهاجرين في فرنسا وكأنّه يتكلّم على لسان أمّه. بصوتٍ رخيم وجميل يردّد قائلاً “يا ضو العيلة غير روّح“، وهي عبارة عن مناجاة أمٌّ لولدها للعودة إلى الديار بعد أن استبد بها الشّوق والحنين. نصٌّ حزين ومؤلم تعلّق به الجميع وحفظوه عن ظهر قلب، لأنّه يمسُّ كل واحدٍ فيهم. فلا عائلة واحدة في هذه المنطقة لا يوجد فيها مهاجرٌ واحد على الأقل، ولا عائلة واحدة لا يستبدّ بها الشوق والحنين.

دولة الكزاوي

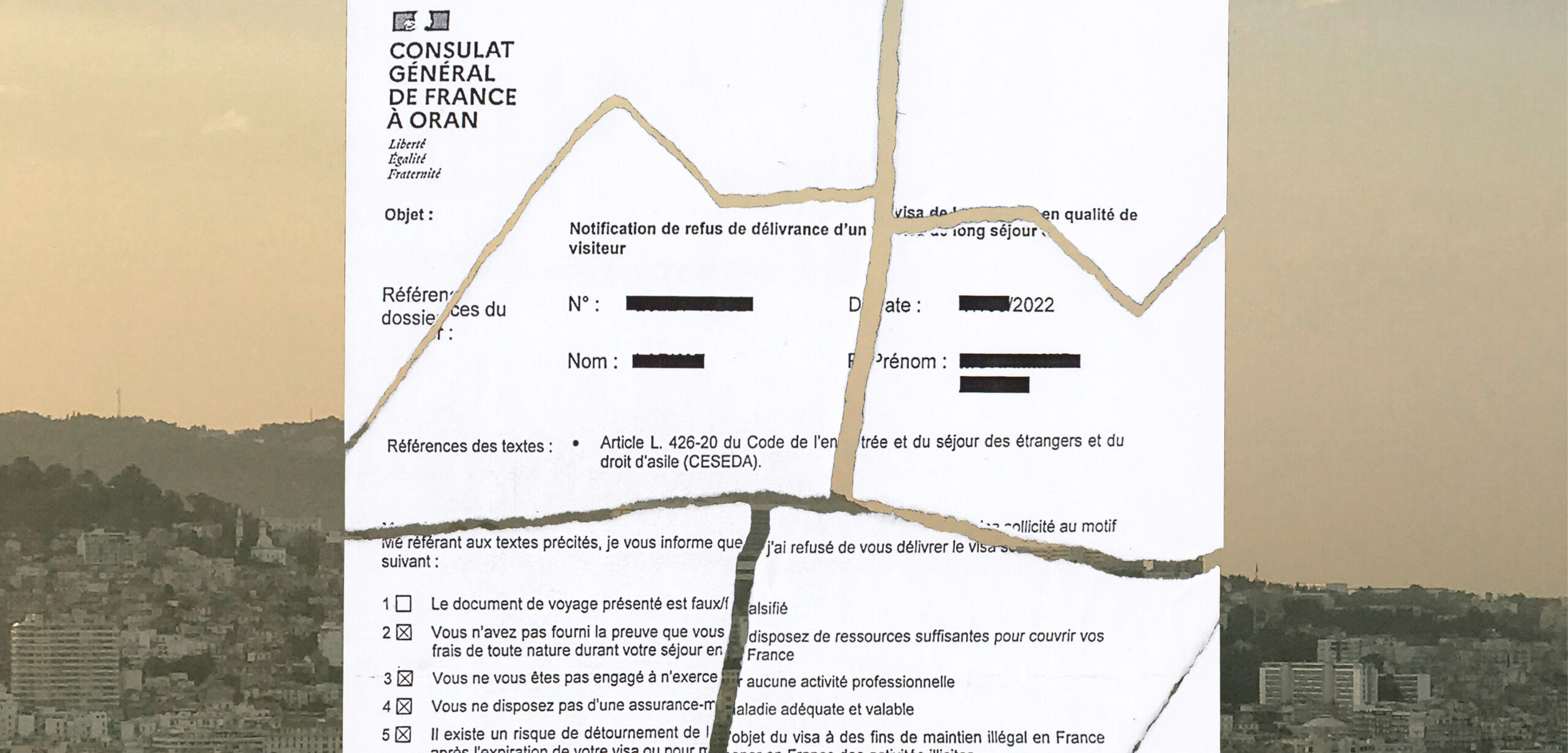

أصلَبُ أحلام الشباب هنا، وللأسباب المذكورة، هي الهجرة. وهي أيضًا ثقافة متوارثة وطريق معبّد نحو الثروة والنجاح. لكنه حلمٌ صعب وغير يسير، حيث يفشل الأغلبية في الحصول على التأشيرات وتحاصر الدّولة كثيرا وبشكل خانق مسارب الهجرة البحريّة التقليدية “الحرقة”.

لكن منذ أقل من عام اكتشف الجميع “خيطًا” جديدًا للهجرة غير النّظاميّة، عبر صربيا. وهو طريق البلقان القديم للدّخول إلى أوروبا والذي عبر منه مئات الآلاف من المهاجرين العراقيين والسوريين سنوات الحرب. تقع صربيا على حدود المجر، أي على حدود الاتحاد الأوروبي، ولأنها خارج فضاء “شنغين” فإنّها لا تشترط أي فيزا للدّخول على التونسيين.

وعلى الحدود بين صربيا والمجر ينتشرُ عددٌ كبير من المهربّين من مختلف الجنسيات: أفغان وعراقيون ومغاربة وغيرهم، لكن أشهرهم على الإطلاق وأوسعهم سُمعة هو “الكزاوي”. وهو مهرّب مغربي من كازابلانكا (الدار البيضاء) كما تدلّ كُنيتهُ.

يصفُ المهاجرون الكزاوي بأنّه “دولة”. حيث يعمل تحته العشرات من الأشخاص. في تنظيمٍ يشبه الشّركة الدّوليّة المحترفة. حيث تمتد شبكة الكزاوي عبر دولٍ عديدة، تركيا وصربيا والمجر والنمسا وفرنسا. ويتعامل بشكلٍ شديد الهرميّة والتنظيم في عمليات التهريب. شبكة في فرنسا لتلقي ثمن الرّحلة، وشبكة أخرى داخل هنغاريا والنمسا لنقل المهاجرين وتهريبهم عبر الحدود، وشبكة أخرى كبيرة جدًا داخل صربيا، في النُّزُلِ وعلى الحّدود وفي الغابات للنقل والحراسة والتموين والتوجيه واستلام الجوازات وحفظها وإرسالها بعد ذلك لأصحابها. ومعظم أعضاء شبكة الكزاوي، من السوريين والمصريين والمغاربة. بعضُ المهاجرون أنفسهم يشتغلون عنده حتى يستوفون ثمن الرّحلة أو فارق السّعر.

ما يتميّز به الكزاوي عن غيره من المهرّبين، مثل “التِّطْواني” وهو مهرّب مغربي آخر أو المهربّين الأفغان والعراقيين بصرامته التنظيميّة وحرصه على الأمن وعلى أدق التفاصيل وحرصه أيضًا على سمعته وصورته في “سوق الهجرة”. يقيم الكزاوي حراسات آمنة على العائلات، ويفصل بينهم وبين بقية المهاجرين، وبعد كلّ دفعة تصل النّمسا ينحر الكزاوي للمهاجرين المقيمين في “النقاط” داخل الغابة في سوبيتسا الصّربية خرفانًا كنوعٍ من “القربان” على سلامة الواصلين وأمنيات السلامة للذّاهبين بعدهم.

المصدر: Fotomovimiento. تنشر وفق رخصة المشاع الإبداعي

لا أحد يملك صورةً للكزاوي، ولا ملامحَ واضحة له. وهناك روايات متداولة تقول إنّ الكزاوي نفسهُ في السّجن وأن ما يدير شبكته هما ابن أخته وخاله. ولكنه مع ذلك يبدو كشخصيّة أسطوريّة يُتداول اسمها هنا في جنوب تونس بمحبّة كبيرة مشوبة باحترام وتقديرٍ كبيرين. وتأتي القصص من هناك من غابات صربيا المطيرة حول الكزاوي و”دولة الكزاوي” كثيرة وثريّة ومتنوّعة.

أحد الأصدقاء من المهاجرين روى لي أنّه التقى الكزاوي. كان المبلغ الذي دفعه ناقصًا 500 يورو، فأعلمه “موظّفو” الكزاوي أنّه لا يمكن حلّ مشكلته إلاّ بمقابلة الكزاوي نفسه. في روايته يزعم أنّه ذهب معصّبَ العينين ليدخلوه على رجلٍ في مقتبل العمر محاطٍ بالمسلّحين، فطرح عليه مشكلته فسأل جماعته: “كم يلزمه من يوم عملٍ معنا حتى يسدّد الـ500 يورو؟” فأجابوه “ليس أقلّ من أسبوعين”.

صديقي وبمسحة بُطولية في روايته رفض الأمر وأعلمه بأنّه سيتدبّر أمر الأموال لوحده، وعندما همّ بالخروج استوقفه الكزاوي قائلاً بتلطّف “كيف أحوال أهلنا في تطاوين؟”، فأجاب قائلًا (بحسب روايته): “تطاوين كلّها تنادي بالكزاوي”، ويبدو أنّ الجواب قد أعجب هذا الأخير فقال لجماعته: “دعوه يمر في الرّحلة القادمة”.

تتراكم القصص من هذا النّوع حول الكزاوي. وتصنع له هالة أسطوريّة عالية. ومع ذلك هو فعلاً يبدو كأسطورة. رجلٌ غيّر وجه مدينة كاملة بعيدة وهامشيّة دون أن يزورها أو يعرفها، ونقل الآلاف من شبابها من واقع اجتماعي واقتصادي ونفسي إلى آخر.

وتبدو علاقة الكزاوي بأهالي تطاوين المهاجرين متميزة فعلاً، فمعظمهم يعبرون عن طريقه، ومعظمهم لا يذهبون إلاّ بعد توفير المبالغ اللازمة، ومعظمهم لا يتوقّفون كثيرًا عند النّقاط ولا يثيرون المشاكل. ويحتاجون فقط للوصول، وبأسرع ما يمكن. لذلك هم “حرفاء” نوعيون وكثيرون جدًا.

يقدر عدد المهاجرين نحو صربيا منذ بداية العام بما يُقارب الـ12 ألف مهاجر. بينما تتحدّث أرقام أخرى غير رسميّة عن 15 ألف مهاجرًا من مدينة عدد سكانها في حدود الـ150 ألف ساكن، أي أن النسبة تقارب الـ10 بالمائة من مجموع السكّان. كما أن المشهدَ في المدينة وبالعين المجرّدة يدلّ أن الرّقم كبيرٌ، وكبيرٌ جدًا. المقاهي فارغة وموحشة والسّوق تناقصت فيه أعداد الباعة ونقصت اليد العاملة لحد صارت تمثّل أزمة حقيقيّة

في دراسة ميدانية أنجزها أستاذ علم الاجتماع البروفيسور محمد نجيب بوطالب وعرضها للعموم في المكتبة العمومية في تطاوين بتاريخ 20 أغسطس/أوت 2022، يشير إلى أنّ عدد المهاجرين نحو صربيا منذ بداية العام يُقارب الـ12 ألف مهاجر. بينما تتحدّث أرقام أخرى غير رسميّة عن 15 ألف مهاجرًا من مدينة عدد سكانها في حدود الـ150 ألف ساكن، أي النسبة تقارب الـ10 بالمائة من مجموع السكّان. وإن كان لا يمكن تحديد الرّقم بدقّة ولو تقريبيا، في ظل غياب إحصائيات رسميّة أو أرقام من قبل منظمات المهاجرين في النمسا تحديدا، فإنّ المشهدَ في المدينة وبالعين المجرّدة يدلّ أن الرّقم كبيرٌ، وكبيرٌ جدًا. المقاهي فارغة وموحشة والسّوق تناقصت فيه أعداد الباعة ونقصت اليد العاملة لحد صارت تمثّل أزمة حقيقيّة.

يملكُ الكزاوي صفحة معروفة على الفايسبوك، وينشر عليها يوميًا قوائم الواصلين، بشكلٍ منظّم ودقيق. وينشر لهم فيديوات موثقة بوجوههم عند النّزول من السيارة على الحدود مع النمسا، لطمأنة أهاليهم. كلّ تلك القوائم يكون العدد الأكبر فيها دومًا لأسماء أبناء تطاوين.

وفي كل مقطع فيديو لا بدّ أن تسمع الشّعار التاريخي “الرّخ لا“. شعارٌ يحمله المهاجرون من مدينتهم البعيدة والهامشيّة، كصرخة في وجه “الزّمن المُوحش“، وكتميمة تقوّي قلوبهم بالعزيمة “لا رجوع للوراء أبدًا“.

رحلة باهظة ومسار طويل

بحسب شهادات مهاجرين عبروا طريق التهريب هذا، تبدأ الرّحلة من تطاوين، قرابة الـ600 كلم جنوب العاصمة تونس. عبر السيّارة أو الحافلة بعد اقتطاع التذكرة نحو تركيا واستخراج تصاريح السّفر الأبوية التي فرضتها الدّولة من العام 2015 على من تبلغ أعمارهم أقل من الـ35 عاما.

يصل المُهاجرُ إلى مطار تونس قرطاج الدّولي ومنه إلى مطار إسطنبول. يبقى هناك أيّامًا في تركيا حتى يجد موعد رحلة نحو بلغراد بالطّائرة. يجب أن يحجزُ في فندق ويتم كافة الإجراءات الضرورية لضمان دخوله إلى صربيا. فهناك مشكلة وهي الأعقد في كامل الطّريق وهي العبور من المطار في بلغراد، حيث في بعض الفترات يتم منع التونسيين من الدّخول، وهي فترات تطول وتقصر، وكل مهاجرٍ وحظّه. تبلغ قيمة التذكرة بين تركيا وصربيا 700 دولار، يُضاف لها تكاليف التأمين والحجز الفندقي وهي في حدود 500 أورو.

عند النّزول في بلغراد يتوجّه المهاجر عبر التاكسي إلى الفندق، ويبلغ سعر الرحلة الـ20 يورو. هناك من يقضي كامل فترة حجزه في الفندق ويقضي أيامًا في التجوال في العاصمة ولكن الأغلبية يرتاحون ليلة واحدة ثم ينطلقون نحو سوبيتيسا على الحدود المجريّة.

يذهب المهاجرون من بلغراد إلى سوبيتيسا الحدودية غالبًا عبر الحافلة، وسعر التذكرة في حدود الـ30 يورو. وفي سوبيتيسا ينزولون في فتدق غالبًا ما يكون فتدق Rooms Gat أو فندق Rooms Stefan وهو الفندق الرئيسي الذي ينتشر فيه جماعة الكزاوي ومن هناك يبدأ اللقاء الأول بين المهاجر والمهرّب. يبلغ ثمن الليلة الواحدة في فنادق سوبتيسا بين 15 و20 يورو لليلة الواحدة.

من هناك يحصل المهاجر على رقم من جماعة الكازاوي ليتواصل معه لدفع الأموال في فرنسا. تسمّى تلك العمليّة “التشييك”. “يُشيّكُ” المهاجرُ مبلغ 3800 أورو إذا دفعها عبر قريب له لجماعة الكازاوي في باريس، أو “يُشيّك” 3500 أورو إذا كان سيدفعها على عين المكان. يسمّى الأشخاص الذين يقبضون الأموال من المهاجر داخل هيكليّة “دولة الكزاوي” بـ”المُحاسبين” ومعظمهم من السوريين.

بعد “التشييك” يتم إضافة اسم المهاجر إلى قائمة. ومن النّزل ينطلقُ إلى الغابة محملاً بخيمة صغيرة وبعض الطّعام، ليستقرَّ في “النّقطة” قريبًا جدًا من الحدود مع المجر. والنقاط هي مخيمات قديمة للاجئين السوريين الذين تدفقوا سنوات الحرب ولازالت إلى اليوم تشرف عليها بعض المنظمات الإنسانية. قريبًا من الغابة يوجد متجرٌ فيه كل المستلزمات، تملكه امرأة صربيّة ولكن يُشرف عليه ويحرسه جماعة الكزاوي.

المصدر: Tjebbe van Tijen. تنشر وفق رخصة المشاع الإبداعي

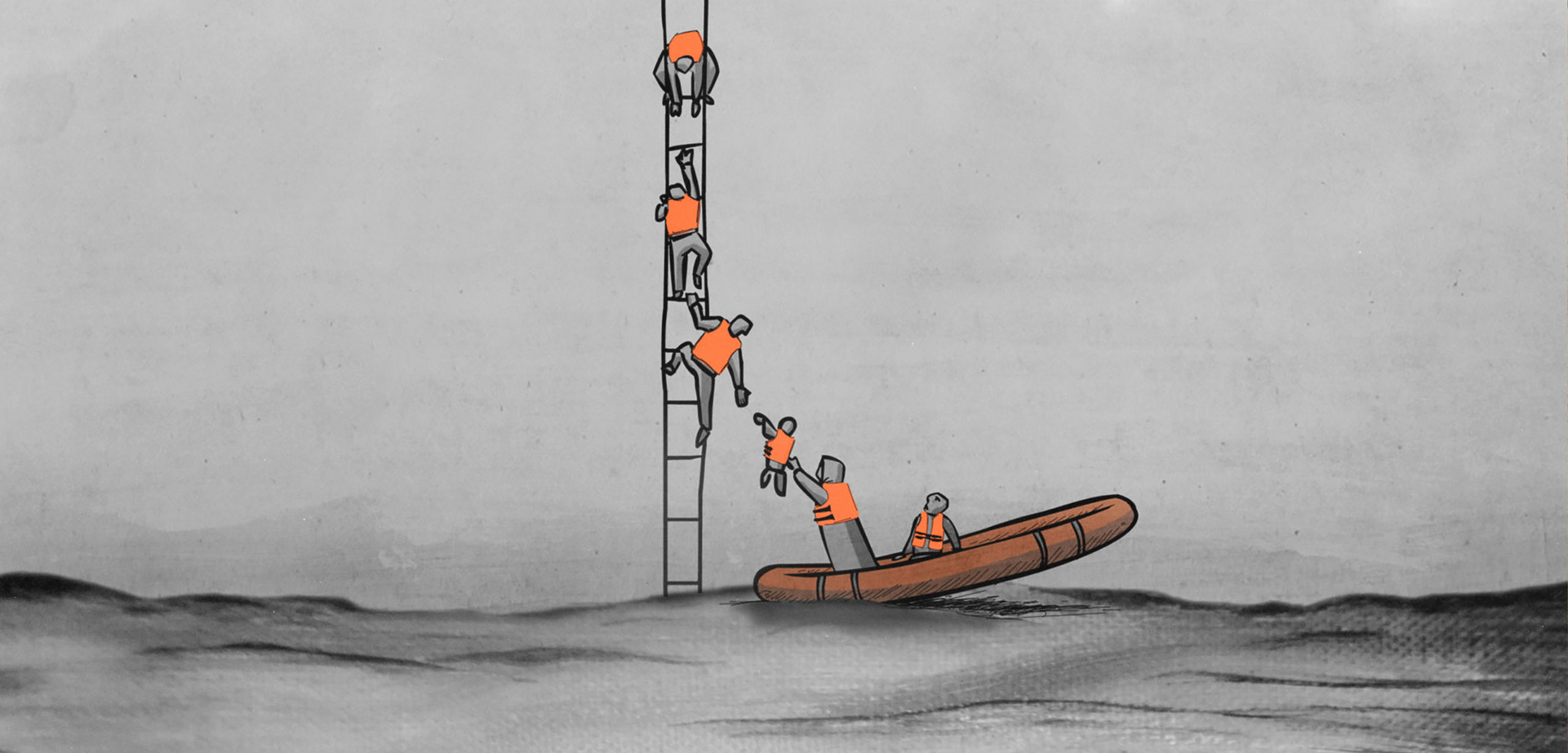

يقيم هناك المهاجرون حتى يصل دورهم في القائمة ليخرجوا في ما يُسمّي بـ“التسليمة” وهي رحلة يتكفّل فيها الكزاوي بإيصال المهاجر أمتارًا قليلة قبل الحدود النمساوية بعد أن يقطع به المجر كاملة.

تعني التسليمة المرور عبر الحدود الصربية المجرية على الساقين قرابة الثلاثين كيلومتر. ثم عبور نهر صغير عبر قارب. ثمّ السير على الأقدام داخل هنغاريا، حتى وصول إلى ما يسمّيه المهربّون “الخط العسكري” وهو عبارة عن خط دفاعي رملي عالي تعبر فوقه بشكل دوري سيارة عسكرية. وعند النجاح في عبور الخط العسكري بكيلومتر واحد يجد المهاجرون “نقطة التحميل”.

من تلك النّقطة يجد المهاجر سيارة في انتظاره. وهي من نوع سيارات البضائع الكبيرة، تسير به مع مجموعة كبيرة من المهاجرين الذي يتكدسون داخلها ويتراوح عددهم بين الـ15 والـ40 شخصًا. سوّاق تلك السيارات هم من المجريين الذي يعملون مع الكازاوي. بعد رحلة طويلة وشاقة عبر المجر، يتم انزال أمتارًا قليلة قبل الحدود النمساوية، فيسيرون على أقدامهم ويسلمون أنفسهم لقوات الحدود النمساوية. ومن هناك يتم نقلهم إلى مراكز الإيواء حيث يقيمون يومين أو ثلاثة ثم يحصلون على تصريح يسمح بالتحرك لفترة أسبوعين داخل النمسا.

بخلاف “التسليمة” هناك طريقة أخرى للعبور تسمّى “التقاطيع” وسعرها أقل بكثير من التسليمة، وهو 1800 يورو. وفي “التقاطيع” يتكفّل الكزاوي بإيصال المهاجر مشيا على الساقين وبعد تسلّق عددٍ من الأسلاك الشائكة، إلى ما بعد الخط العسكري وتسليمه لسيارة تاكسي تعمل ضمن نفس الشبكة لتوصله إلى بوادبست، وهناك تنتهي علاقة الكزاوي بالمهاجر، الذي سيحاول أخذ القطار نحو النمسا، لكنه رحلة محفوفة بخطر الايقاف والارجاع نحو صربيا.

في كافة مراحل السّفرة، داخل المجر، سوى عبر “التسليمة” أو “التقاطيع” يواجه المهاجرون خطر الايقاف من قبل القوّات المجرية. التي تعيدهم الى نقطة حدوديّة مع صربيا ومنها يعودون إلى الغابة في سيارة تاكسي بسعر الـ20 يورو. وفي كلّ مرّة يتكفّل الكازاوي بإعادة المهاجرين مرّة أخرى حتى ينجحوا في العبور.

تتراوح طريقة تعامل الأمن المجري بين العنف أحيانًا واللّين، لكن المهاجرين يتحدّثون بكثرة على قسوة قوّات “الناتو” التي تسيّر بعض الدوريات في المجر. في حين تسير الأمور بكل سلاسة مع قوّات الأمن الصربيّة. فـ 20 يورو هو السعر الذي يدفعه المهاجرون أو المهربون لأي دوريّة للأمن الصربي، وهو يبدو كعقدٍ غير معلن بين السلطات الصربيّة وشبكات المهربين..

طريقة تعامل الأمن المجري تتراوح بين العنف أحيانًا واللّين، لكن المهاجرين يتحدّثون بكثرة على قسوة قوّات “الناتو” التي تسير بعض الدوريات في المجر. في حين تسير الأمور بكل سلاسة مع قوّات الأمن الصربيّة. فـ20 يورو هو السعر الذي يدفعه المهاجرون أو المهربون عند أي دوريّة للأمن الصربي، وهو تبدو كعقدٍ غير معلن بين السلطات الصربيّة وشبكات المهربين.

تبدو صربيا كدولة مرحبّة بـ”الحرّاقة” ومستفيدةٍ جدًا من حركة المهاجرين الكبيرة عبر أراضيها: تحويلات الأموال والفنادق والحركيّة الاقتصاديّة، إضافة إلى وزنهم الجيو-سياسي في “لعبة الأمم” في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي ومع روسيا.

عند نجاح جميع العقبات والخروج من مراكز الإيواء في النمسا يتجّه المهاجرون معظم أبناء تطاوين من المهاجرين نحو سويسرا بالقطار، ومنها إلى فرنسا. وهناك تبدأ دورة جديدة في حياتهم. بدأ الحلم يتحقّق.

تستغرق هذه الرحلة كاملة من تطاوين جنوب شرق تونس إلى باريس، أحيانا أكثر من ثلاثة أشهر. حيث يلعب الحظ دورًا كبيرا في عدد محاولات المرور. وتتكلّف في مجملها ما يقارب الـ20 ألف دينار تونسي، أي في حدود ما بين 6 آلاف و7 آلاف دولار.

لذلك فإنّ العمليّة تخضع لمسار متداخل من “الاقتصاد التضامني” بين “الحرّاقة” وأقاربهم المهاجرين المستقرين في فرنسا. فغالبًا ما يتكفّل كل مهاجرٍ مستقر بعدد من “الحرّاقة” بداية من تحويل الأموال للانطلاق في الرّحلة، وصولاً لـ”التشييك” ودفع ثمن “التسليمة” لعناصر الكزاوي في باريس، ثمّ دفع أثمان التذاكر في النمسا وسويسرا، وصولا للاستقبال والإيواء وتدبير أمور العمل.

آخر فصول العلاقة مع الكزاوي تتعلّق بجوازات السّفر. حيث يتركُ المهاجرون جوازاتهم في صربيا ولا يعبرون بها الحدود نحو المجر كي لا يتم التعرف على هوياتهم وإعادتهم إلى بلدانهم. يقوم الكزاوي بعد ذلك بإرسال الجوازات إلى أصحابها عبر البريد مقابل مبلغ 300 يورو. لكن في الفترة الأخيرة بدأ هذا الموضوع يثير ردود فعل متشنجة، حيث أصبحت تتكدّس الجوازات عند الكازاوي مقابل نسق إرسال بطيء في حدود الـ15 جواز فقط في اليوم الواحد.

لماذا فرنسا بالذّات ؟

معظم المهاجرين من تطاوين، في نهاية هذه الرحّلة الطويلة، يذهبون في سوادهم الأعظم إلى فرنسا. وتجيب الدراسات السوسيولوجية عن هذا السؤال: لماذا فرنسا بالذّات؟ فالأمر بكل بساطة يتعلّق بالشبكات العلائقيّة والقرابية السائدة والممتدة والقديمة في فرنسا بالذّات. حيث يستقرُّ معظم أبناء المدينة في فرنسا منذ عقود وهناك تتشكل مجتمعات خاصة ومغلقة ومترابطة تحمل داخلها روحًا قبليّة وترابطًا جهويًا متينًا.

يشير عالم الاجتماع الراحل التونسي التجاني بن ساسي (وهو أيضًا ابن المنطقة) إلى هذه الظّاهرة ويفكّها بشكل موسّع في كتابه “العمّال التونسيون في المنطقة الباريسية”، حيث يؤكد على هذا المعنى في إعادة إنتاج القبيلة والقبلية في أوساط المهجر وبقاء العمال غالباً خارج علاقات اندماجيّة أخرى في ظل هيمنة العلاقات القرابية والدموية. وهو معنى يؤكّد عليه أيضًا البروفيسور نجيب بوطالب في دراسته الميدانية المذكورة، حيث يشير إلى شبكات المهاجرين القديمة ودورها في تمويل المهاجرين الجدد وإعالتهم واستقبالهم وتوظيفهم.

هذا التكتّل وإعادة إنتاج الروابط القرابية والدمويّة والقبليّة، ينتج نوعًا من التخصّص الاقتصادي في ديار الغربة عنده هؤلاء المهاجرين. فالمهاجرون من تطاوين يشتغلون أساسًا في المخابز. وظاهر امتلاك المخابز ومحلات الحلويات في باريس واحتكارها من قبل أبناء المنطقة ظاهرة يتحدّث عنها حتى الإعلام الفرنسي نفسه.

غالبًا يصل المهاجر إلى باريس، من رحلته الطويلة مرورًا بـ”دولة الكزاوي”، فيرتاح أيامًا قليلة ثمّ يدخلُ مخبزة على ملك أحد أقاربه ليتعلّم عنده المهنة ثم يصبح عاملًا بمرتّب رسمي وقار يقارب الـ2500 يورو حينما يتمكّن من “الصنعة”، وبعد سنوات من العمل والادخار، يبدأ في التفكير في شراء مخبزته الخاصة والتفكير في الحصول على الإقامة بطرق عديدة، ومن ثمّة صناعة “أسطورته الشّخصيّة” بتعبير باولو كويلو في الخيميائي.

يمرُّ عبر صربيا مئات المهاجرين يوميًا ليس فقط من تطاوين، بل من كافة أنحاء تونس ومن مختلف مناطق المغرب العربي وسوريا وغيرها.. هذا الطريق الأقل خطرًا من البحر، صار يجتذب الألاف منذ شهور.. فالهجرة ظاهرة يتشارك في أسبابها معظم مناطق تونس والمغرب والمشرق وحتى أفريقيا ..

ليواصلُ الدّورة، هو نفسه سيساعد أقاربه على الهجرة ومن ثمّة يشغلهم. وأولئك المهاجرون الذين يتزايدون وينقصون حسب السنوات، هم أحد أهم مصادر الثروة في مدينتهم البعيدة جنوب تونس. من خلال تحويلاتهم الشّهرية نحو عائلاتهم، وهو ما يجعل واقعها أقل صعوبةً على غيرها من مناطق البلاد. لذلك يمكنكَ أن ترى بطالة كثيرة في تطاوين ولكن أيضًا فقرًا قليلاً.

يمرُّ عبر صربيا مئات المهاجرين يوميًا ليس فقط من تطاوين. بل من كافة أنحاء تونس ومن مختلف مناطق المغرب العربي وسوريا وغيرها. وذلك الأقل خطرًا من البحر، صار يجتذب الألاف منذ شهور. كما أنّ عددًا كبيرًا آخر من المهرّبين يشتغلون بالتوازي مع الكازاوي. فالهجرة ظاهرة يتشارك في أسبابها معظم مناطق تونس والمغرب والمشرق وحتى أفريقيا. لكن هذه المدينة تبدو الأكثر حضورًا عبر تلك المسالك في الأشهر الستّة الأخيرة. مدينة يحملُ شبابها شعارًا احتجاجيًا في وجه التاريخ والجغرافيا وواقع التهميش والاقصاء “الرّخ لا”. إصرارٌ قوي على الاستمرار وصناعة الثّروة والنّجاح بكل الطّرق.

لكن لكلّ هذا ضريبة. وضريبة قاسية. الموتُ في الطّريق وفي كلّ خطوة. وآلام الأم ودموعها. وزفرات الغربة وحرقتها. نقل البروفيسور نجيب بوطالب في دراسته نصًا لأمّ تغنّي قصيدة على ابنها الذي رحلَ في هذه الموجة نحو صربيا: “يفتح طريڨك صربيا تُعبرها ** وترتاح كَبدي الذّايبة يصبّرها ** يفتح طريڨك ربّي ** وترجع محمّل بالخْيُور معبّي ** بعدك مريضة الرّاس ديما مْكَبّي ** أني خايفة لا نسبڨك ونهَبِّي ** وتهزني لرياح ما نڨدرها”. تدعو الأم لابنها بعبور صربيا، لترتاح قليلا من التفكير في نجاته، ولكي يعود إليها محمّلاً بعد ذلك بالخيرات، ثمّ شاكية له حالها بعده، مريضة وحزينة ومهمومة من الفراق، وتخشى أن تموت في غيابه ولا تراه.

كلّ ما في المشهدِ القائم مؤلم ومحزن. مدينة خاوية من أبنائها وأمهات يأخذهن الحزن دفعة واحدة، وزوجات فارقن أزواجهم وأطفال سينتظرون آباءهم لسنوات.

لاشيء، لا شيء مُطلقًا مثير في الحكاية، فقط صوتٌ من بعيدٍ يتردّد بتمرّد وإصرار “الرّخ لا“.