الحي الذي أسكنه اليوم، في العشرية الثانية من القرن 21، في الجزائر العاصمة هو القلب المقدّس، والذي يأخذ اسمه من الكنيسة المُشيّدة بالخرسانة المسلحة، انتهى بناؤها عام 1956 واعتُمِدت كاتدرائيةً في 1962، بعد أن صارت كاتدرائية سان-فيليب القديمة إلى سابق عهدها بصفتها مسجد كتشاوة، أما القلب المقدّس فهي: من الداخل، تُذكِّر بخيمة؛ من الخارج لها شكل مفاعل نووي.

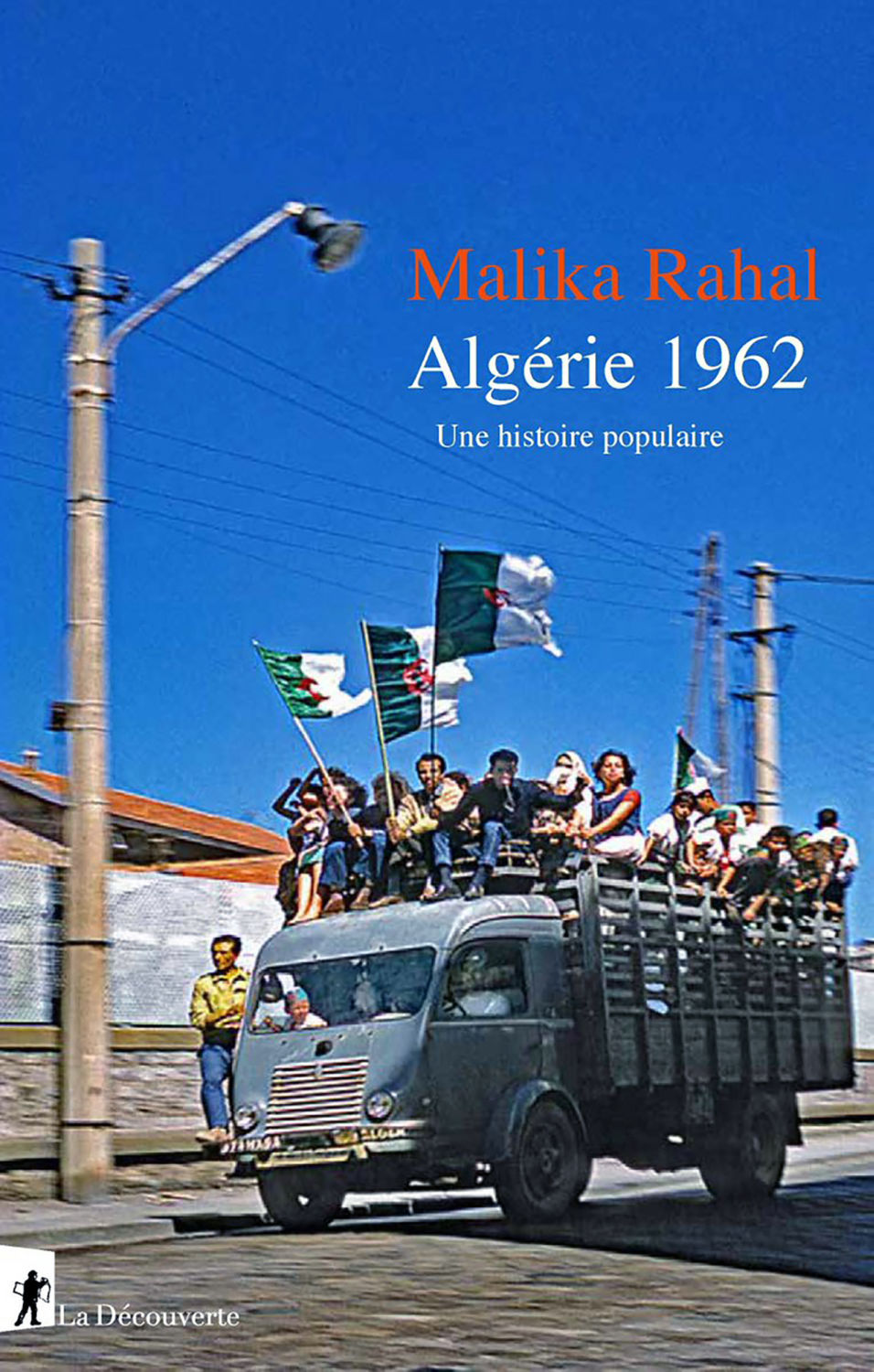

في الفترة الاستعمارية، كان الحي “أوروبياً”. تَذكُرُ بعض القراءات التي قُمت بها لأجل هذا الكتاب (“جزائر 1962.. تاريخ شعبي”، يصدر في يناير 2022) شوارع الحي، كاشفةً التغيير شبه الكلي لساكنيه في 1962: تورِدُ فرنسين دوسان، في كتابها يوميات ربّة عائلة من الأقدام السود منطقة مدرسة الفنون الجميلة، حديقة غالون (واسمها اليوم: حديقة الحرية) وتُعطي في النهاية اسم شارعها، شارع إيديث كافال (اليوم: حسين بلعجل)، على بُعد خطوات تُظهر صورة، مُلتقطة من نافذتها دون شك، عمارة تنسدل من شرفاتها أعلام سوداء طويلة لمنظمة الجيش السري.

في 26 أبريل 1962. عندما تنزل فرنسين دوسان للتسوّق، عليها أن تتوقف لأنّ ثلاثة بائعي خضر “مسلمين” في السوق قُتِلوا. تنقل كلام الشارع: “دخل ثلاثة شبّان، صرخوا في النساء: ابتعدن، وأطلقوا النار”. عندما تعود في الغد للقيام بمشترياتها، لن تجد سوى طاولات “أوروبية”: “طاولات المسلمين بقيت. الزبونات المتعودات عُدن. الأوروبيون كانوا يأخذون الخضار ويضعون المال في علبة”.

ولكن هذا السوق هو سوقنا، سوقي أنا وجيراني: وقتها كان سوق ميسوني (اليوم: فرحات بوسعد، ولكن الناس لا يستعملون هذا الاسم) واقفاً في مكانه في نهاية الفترة الاستعمارية ويمكننا بسهولة تخيّل تجار اليوم كضحايا للقتلة. وبنفس الطريقة، أتبع عبر الشوارع الأحداث التي توردها فرنسين دوسان وأسأل نفسي: البقّال المزابي الذي شُمِّع محلّه تحت بيتها، هل هو نفسه الذي تحت بيتي، أو الذي أمامه؟ وهل ظلّت المحلات تحضن نفس البقالات منذ 1962، وفي يد نفس المُلاّك؟ يُمكننا أن نجد آثار غرابة مماثلة ترتبطُ بالتغيير العنيف للتوطين الذي يأتي بعد مجازر أو حروب. وهو الحال عندما يرسِمُ انهيار امبراطورية حداً في ماضي مكان ما ويفصل بين ما قبل وما بعد.

بعد ترسّخ الفصل العنصري في فضاء المدن بتبديل السكان بين الأحياء، كان العام 1962 عام “النزوح الأوروبي” مثلما سُمي هذا الرحيل، والذي تسارع على طول المرحلة الانتقالية (بين وقف إطلاق النار 19 مارس – حتى يوم الاستقلال 5 يوليو 1962) ليصل إلى أرقام خيالية في شهري مايو ويونيو، ووصلت الأرقام خلال نفس السنة، إلى 650 ألف شخص، أغلبيتهم نحو فرنسا. من بينهم حوالي 110 ألف إلى 120 ألف يهودي جزائري. كان هذا الرقم مفاجأة كبرى للحكومة الفرنسية التي وضعت خطة رحيل لـ 400 ألف شخص موزّعين على أربع سنوات.

لكن، ومع نهاية الفترة الاستعمارية، مثّل فرنسيو الجزائر عُشر السكان الإجمالي (حسب إحصائيات عام 1954، عام اندلاع الثورة، كانوا 11.2%). وقد تميّزت الجزائر، من بين البلدان المُستعمرة في القرن العشرين، بهذا العدد المُهم للسكان “الأوروبيين” والذي أثّر في هندسة وتنظيم فضاء البلاد، ظاهرة سمّاها الجغرافي الفرنسي المتخصص في بلدان المغرب مارك كوت (1937- ) بـ “فضاء مقلوب” من طرف الاستعمار، في كتابه الصادر سنة 1988 بعنوان “الجزائر أو الفضاء المقلوب”.

عاش 80% من “أوروبيي” الجزائر في المدينة في سنة 1954، وقد مثّلوا 47% من سكان مدينة الجزائر، 58% في وهران، وفقط 28% في قسنطينة –والتي كانت حالة خاصة- و 41% في عنابة. ورغم ازدياد عدد السكان المُستَعْمَرين في المدن منذ عشرينيات القرن العشرين، إلا أن وسط المدن ظلّ ذو أغلبية “أوروبية”. تأثّر التاريخ الحضري للبلاد بشكل عميق إذاً بالترحيل القسري للسكان مع نهاية حرب التحرير. بالنسبة لبعض الفضاءات وبعض الأحياء، يُعتبرُ رحيل السكان “الأوروبيين” انقلابًا ثانيًا.

صنعت التجارب الحادّة لرحيل فرنسيي الجزائر أدبيات مهمّة تابعت الذاهبين نحو وجهاتهم وجعلت من الجزائر البلد المتروك بلداً ضائعاً وحُلمياً. ولكن القصص التي عاشها الجزائريون الذين ظلوا في الجزائر سنة 1962 هي قصص أخرى. في العاصمة –وحتى لا نذكر غيرها- حصلت قصصٌ جعلت من ما قبل 1962 وما بعده، يتصادمان.

يُروى في سنوات الـ 2000، أن العمارة الفلانية أمام مبنى البريد المركزي أُخلِيت بسبب عملية نزع ألغام، أراد أحد السكان توسيع غرفة، فحطّم جداراً حاجزاً ليجد مخبأ سلاح منذ وقت “منظمة الجيش السري”. في منزل بمنطقة العناصر، وجد السكان الجدد الذين استقروا في البيت في 1962، خزنةً محصنةً لم يفتحوها أبداً لأن منظمة الجيش السري كانت تضع قنابلاً داخل الخزائن، حسب ما يقال. (ولنا أن نتخيل حياة هذه العائلة طيلة سنوات حول هذه الخزنة الغامضة، والتي لا تخبرنا القصة ماذا وجدوا بداخلها عندما فتحوها).

يخون تعدّد هذه القصص وتكرارها كنوادر عُمق القطيعة التي مثّلها عام 1962 في تاريخ المدينة. وتُعتبر قصص من بقوا انعكاساً في المرآة لقصص الخروج الأكبر: تسمح لنا برسم قصة أخرى للفضاء.

ظاهرة بحجم خروج الفرنسيين من الجزائر، خلال زمن نزع الاستعمار، لم تكن دارجة، لأن مستعمرات قليلة جداً حظيت بحضور كبير للمُعمّرين في العدد الإجمالي لسكان المستعمرة. ورغم الفروقات في الأعداد، ولكن تقترب حالة نزع استعمار الموزمبيق من الجزائر: عند الاستقلال، في 1975، مثّل البرتغاليون 2.5% من عشر ملايين ساكن ولكن 83 ألف منهم، وأغلبهم تركوا، كانوا يعيشون في العاصمة مابوتو (لورنسو ماركيس قديماً).

من حيث الحجم، تذُكِّرنا الظاهرة أيضاً بأحداث أخرى: الترحيل المتعاكس للسكان بين الهند وباكستان، أو بين الهند وما سيصير لاحقا البنغلاديش بعد الاستقلال وتقسيم الهند في 1947؛ أو أيضا ترحيل السكان من وإلى الأقاليم السابقة للامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.

من حيث النسبة، ما حصل في الجزائر العاصمة يمكن مقارنته أيضا بالتجربة التي عرفتها مدينة سالونيك عام 1923، عندما ترك كل مسلمي المدينة، وعددهم 30 ألف، المدينة التي صارت يونانية للذهاب إلى تركيا وحلّ مكانهم 100 ألف مسيحي أرثوذكسي. الطريقة التي حدث بها مختلفة (ففي سالونيك، حصل تبادل للسكان وتفاوض، رغم أنه غير شرعي) ولكن بتتبع قصص الواصلين الجدد هناك يمكننا أن نجد نقاط تشابه مع الجزائر.

تعزّز هذه المقارنات من تعريف عام 1962، في الجزائر، كنهاية للإمبراطورية. ومثلما يكتب المؤرخ البريطاني مارك مازوير سيرة سالونيك عبر تقلبات السكان الذين عاشوا فيها بالتوالي، يختار التاريخ الذي ندرسه هنا وحدة المكان. التاريخ في هذا النص مكتوب من وجهة نظر أولئك الذين ظلوا في البلاد. وإذا ما كان “الخروج الأكبر” هو تاريخ من رحلوا، فإن “انقلاب الفضاء“، هو تاريخ من ظلّوا.

المفاجأة

“أفراح الاستقلال؟ نعم أتذكر”، يبدأ العاصمي عبد اللطيف رباح في القول (18 سنة عند الاستقلال). عادت عائلته، التي لجأت إلى بالسترو (اليوم: مدينة الأخضرية)، نحو العاصمة الجزائر خلال احتفالات شهر يوليو 1962. تختلط في قصته تفاصيل عن عنف منظمة الجيش السري ومواكب الاحتفالات الشعبية للخامس من يوليو والتمشيات الطويلة والاحتفالية من وسط الجزائر إلى منطقتي “لا بوانت بيسكاد” و”غابة باينام”، اليوفوريا العامة التي يتخلّلها قلق ما.. حزنُ فقدان أخ نكتمه وسط الفرحة.

“ثم تكتشفين فجأة أن هناك شيء ما تغيّر كُليّة. لم يعد هنالك وجود للناس. لم يعد هنالك أوروبيون. بالنسبة لي، كان هذا شيئاً صادماً، كانت هنالك أحياءٌ فارغة، خاوية. في حياتي لم أر شيئاً مماثلاً.”

صدى المفاجأة وصل إلى السلطتين، الفرنسية والجزائرية، أمام حجم الراحلين. أحياءٌ كاملة أو أجزاءٌ من أحياءٍ ذات أغلبية “أوروبية” بدأت أعداد “الأوروبيين” فيها تنقص حتى من قبل الاستقلال وتحوّلت الأحياء بلغة الاستعمار، من “أوروبية” إلى “مسلمة”، أي “جزائرية” في لغة البلاد الجديدة، أحياءٌ أخرى فرغت بالكامل.

في ذروة الخروج 20 يونيو، تحدثت جريدة “لو موند” عن هذا الرحيل الحاد من الأحياء الفرنسية ووصفت بيريغو بوهران (اليوم: المحمدية) كمدينة أشباح، وحيث تنتظر المطاعم القليلة اقتحام الغوغاء القادمين:

‘يترك كل الأوروبيون بيريغو الآن. عندما سينزل العرب من القرية، سيجدون مدينة ميتة.’ يقول أحد ساكني بيريغو: ومثل أغلب أوربيي المدينة، هو يتحضر للرحيل.”

هنالك شيء داكن في وصف المدينة:

“بالنسبة لأولئك الذين ‘سيبقون ليوم آخر’، الحياة من أصعب ما يكون. لا يوجد جزار ولا خباز ولا مطاعم ولا فنادق مفتوحة، مازالت بقالة واحدة، المقاهي أغلقت، كل نوافذ المنازل أغلقت، وما عدا الحركة التي يثيرها كل صباح رحيل جماعة في رحلة برية، تبقى البلدة ترزح تحت صمت ثقيل.”

المصدر: من فيلم La Rabbia للمخرج الإيطالي Giovannino Guareschi (يوتيوب)

مدينة قالمة، يناير 1962. نشرت الصحافة المحلية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة ومعسكر وعنابة قائمة طويلة للاعتداءات والتفجيرات المتبادلة بينما لم تنشر أسبوعية مستقبل قالمة سوى حادثًا واحدًا: أصيب السيد موريس ديتيو في المعصم الأيمن، السبت الماضي.. “برصاصات متمردين في الملكية التي يفلحها بمنطقة بوتي” (اليوم: بوحمرة أحمد).

كان يسكن مدينة قالمة، شرق الجزائر، سنة 1945، 20.000 نسمة. وفي مايو 1945، كانت على رأس قائمة الأماكن التي حدثت فيها المجازر ضد الجزائريين. مع بداية 1962، في قالمة، كما في أماكن أخرى، كانت الصحافة المحلية تُنتجُ بشكل رئيسي من طرف “الأوروبيين” ولهم. وحسب صفحة الوفيات في الجريدة، كان هؤلاء يموتون من الشيخوخة، وفي بعض الأحيان من المرض، وبشكل استثنائي بسبب حادثة طائرة، ولكن أبدا لا يموتون بسبب اعتداء.

وعند قراءة هذه الجرائد، لا يموت “المسلمون” أبداً؛ حتى أنهم غير موجودين أصلا: تتوجّه الجريدة إلى “الأوروبيين”؛ يتحدثون عنهم فقط. ولكن تبقى قراءة جريدة ذلك الزمن مثيرة، فبالرغم من تواضع هذه النشرة البلدية، إلا أننا نقرأ فيها الانقلاب العميق لوسط المدينة بدءاً من وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962.

تكشف الجريدة كيف كان رد فعل السكان المعمّرين تجاه الأحداث: بعد وقف إطلاق النار ثم حادث إطلاق الرصاص بشارع إيزلي يوم 26 مارس، أغلق الأوروبيون المحلات والخدمات العامة احتجاجاً وحداداً؛ لينظموا لاحقاً إضراباً ضدّ يوم الاستفتاء في فرنسا، 8 أبريل، ومجدداً يوم الثلاثاء 31 أبريل.

تنشر الجريدة الأسبوعية إعلانات الموثّق المحلي دورياً، المدعو بول بِلا، بخصوص بيع المحلات في المدينة. وتكشف أنه ورغم غياب العنف ضد “أوروبيي” قالمة، منذ مايو 1962، إلا أن بيع العقارات تضاعف: يبيع جوزيف فيدال وزوجته إليان آكون محل التبغ-بقالة الذي يملكانه بـ 1، شارع سان- لويس لعبد العزيز بن أحمد كموش.

يبيع بول جول بوني وزوجته ماي-تيريز فارد محل الحلويات الكائن بشارع سعدي كارنو لمحمد بن صالح قسوم، صانع حلويات (ربما كان يعمل عندهما قبل شراء المحل؟).. في يونيو، تمرّ ملكية محل “كل شيء عن إطار السيارة”، شارع سعدي كارنو، من يد جورج-مارسيل رومو وزوجته جيرمين إيدا شيمول إلى محمد بن الطاهر عطانية.

نبقى في شارع سعدي كارنو، بيعَ فندق رويال من طرف فيرمين وألبير باريا لمسعودة بنت العربي خروفي؛ وفي شارع فردريك شوبان، أمضى جان أندريه كروس عقد إيجار وتسيير لمدة عام لصالح محمد بن عمار عباسي..

وهكذا بيعت عشرات المحلات. كلها في قلب المدينة، على بُعد مرمى حجر من الثكنات العسكرية. كلها بيعت لمن بقوا، جزائريون أو في بعض الأحيان جزائريات. وهنا لا يتعلق الأمر بـ “الأملاك الشاغرة“، كما بدأت تسمى الأملاك المتروكة على حالها من طرف مالكيها، لتُسكن مباشرة وبشكل عفوي وليأتي قانونٌ خاص (من وضع الدولة الجزائرية الوليدة) في مارس 1963 كي يحدد وضعها، لأنها على النقيض من الأملاك المُباعة بشكل رسمي.

وفي حين أغلقت جرائد محلية خلال هذه الفترة، مثل مستقبل معسكر، ظلّت جريدة مستقبل قالمة تصدر. ولكن التغيير بدأ يظهر: 19 مايو، يتقاعد المدير جان بروسو –طريقة مهذبة للقول أنه سيترك البلاد- ليعوضه محمد هامل، طالب وضابط احتياط شاب. 26 من نفس الشهر، يبيع بروسو مطبعته، الواقعة في شارع سانت-هيلين، شارع البلدية، لمحمد بونباجي ومحمد هامل: هما المكلفان من الآن بطبع الجريدة التي ستتغيّر نبرتها بشكل راديكالي.

من الغد، لم تعد صفحة الوفيات ودفتر الولادات والزيجات مخصّصة لـ “الأوروبيين” فقط. وصار هناك اهتمام بقضايا كانت لتُحيّر القراء القدامى (“هل ستتوحّد الدول الإفريقية الجديدة حول مسألة الطاقة؟”) وفي لحظة الاستقلال، يبلغ الحماس أوجّه: “بعد التصويت بنعم جارفة لاتفاقيات إيفيان احتفلت قالمة وسط فرحة عارمة بإعلان استقلال الجزائر” عنوان الصفحة الأولى.

باكتشافنا لتغيّرات مدينة مثل قالمة، نفهم الكرب الذي أصاب أولئك الذين تحوّلت أحياؤهم خلال أسابيع، رغم أُلفة المكان والبُنيان، إلى أمكنة غريبة. ليست قالمة هنا سوى مثالاً عن سرعة هذا التغيير، ولكننا نجد في أماكن أخرى آثار الكرب الذي يُسبّبه. في وهران، يحكي الأب ميشيل دو لابار (1928-2007) في شهر أغسطس عن محنة من يبقون أو يعودون، في كتابه “يوميات قسيس في الجزائر: وهران 1961-1962”:

“عاد بحّار شاب في عطلة. وجد حيّه خاوياً، بيته فارغاً، وأصحابه وعائلته ذهبوا نحو وجهة لا يعرفها. فلجأ للكنيسة القديمة التي ارتادها صغيراً وبكى لنصف ساعة قبل أن يعود إلى السفينة.”

ويصف آخرون، جزائريون أو مبعوثو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “أوروبيين” يعيشون محبوسين داخل قرى، ومعزولين هلعين من تغيّر كل شيء من حولهم. يُذكِّرون بشخصية حقيقية كتب قصتها الروائي الأنغولي جوزيه إدواردو أغوالوسا في روايته “نظرية عامة للنسيان“: لودوفيكا، امرأة برتغالية، تعيش في مدينة لوندا وتحبس نفسها في شقتها في لحظة عبور أونغولا إلى الاستقلال قبل أن تظل محبوسة طيلة 30 عاما التالية، حتى لا تصطدم بالعالم الجديد.

في الواقع الجزائري لعام 1962، اختفاء العالم القديم كان راديكالياً حتى أن مبعوثي الصليب الأحمر والذين، بدءاً من مارس 1963، بدأوا البحث عن المفقودين “الأوروبيين” في المرحلة الانتقالية لم يستطيعوا القيام بتحقيقات جوارية: فكل المؤسسات والمحلات مقفلة والسكان الجدد لا يعرفون شيئاً عما حدث والقدامى لم يعودوا هنا. اختفت الجيرة والذاكرة بكل بساطة.

المصدر: من فيلم La Rabbia للمخرج الإيطالي Giovannino Guareschi (يوتيوب)

الأثاث والأغراض

اتّخذ انقلاب الفضاء، على مستوى الأحياء أو على مستوى أكثر حميمية أي داخل السكن العائلي، بُعدًا مادياً: شمَلَ أغراضاً متروكة، محطمة، مُباعة، مستخدمة أو مُحتفظ بها دون أن تُستعمل. وُلد واحد من الهواجس التي تُغذي هذا الكتاب من التأمل الدوري لفترينة بائع أنتيكات في حي كنيسة القلب المقدّس، بالجزائر العاصمة: فوتيهات من نوع لويس-نسيت-أي-رقم-الملك أو ذلك الكومودينو الإمبراطوري.. يرجع كل هذا الأثاث الذي يُعاد بيعه اليوم، ومن دون شك، إلى عائلات فرنسية لما قبل 1962. ولكن ما هي قصته منذ ذلك الحين؟ وما هي العلاقات التي شكّلها الساكنون الجُدد المنازل مع هذه الأغراض، حسب طبقتهم الاجتماعية ومستوى انتسابهم للثقافة الفرنسية؟

تأثر تاريخ من استقروا في المنازل والشقق بالاستحواذ على الأماكن والأغراض والتي خلق حضورها استمرارية مادية تجاوزت تغيّر ساكني الأحياء القديمة ذات الأغلبية “الأوروبية”. وفي سياقات أخرى، أظهر أنثروبولوجيون كيف أن امتلاك الأغراض يمرّ عبر تصرفات مختلفة، ويمكن لأغراض كثيرة أن تُستعمل أو تحطم أو تُباع أو تُنهب، وفي بعض الأحيان يحتفظ بها على جنب، بعيدة عن الأنظار بسبب عدم إمكانية تحطيمها أو العيش معها. وفي هذه النقطة، درست الباحثة ربيكا براينت، في مقال مهم لها، العلاقة بالأغراض المستحوذ عليها بعد نزوح سكان قبرص.

في الجزائر، وخلال استقرارهم، ماذا فعل السكان الجدد بما وجدوه وكان يختلف، حسب الأوساط، عن الأثاث والأغراض التي تعوّدوا على استعمالها؟ طاولات عالية، أسرّة عالية، خزائن أو صور عائلات بقيت معلّقة على الجدران؟

يرتبط حضور هذه الأغراض والأثاث بظروف الرحيل. في 1962، لم يعتبر كل الفرنسيين رحيلهم نهائياً. وبعض العائلات لم يكن رحيلها نهائيًا ومباشرًا.. في البداية، ترك بعضهم المناطق الريفية حيث لم يشعروا بالأمان ليستقروا مؤقتاً في المدينة، وفي بالهم فكرة العودة. وفي هذا الصدد أطلقت إحدى الجمعيات نداءً في الصحافة لأهل مدينة الجزائر لصالح “عائلات من الريف والضواحي تبحث عن مسكن في العاصمة”. في بعض القرى الكولونيالية، صار كل ساكني الأراضي الفلاحية ذكوراً، بعد إرسال الزوجات والأولاد إلى المدينة، أو فرنسا مباشرة؛ فيما فرغت قرى أخرى من السكان.

ساهمت العطلة الصيفية في الغموض، سواء لمن رحلوا أم من بقوا، فيما ظلّت احتمالية الرجوع تزِنُّ لوقتٍ متأخر. عاد غي بونيفاشيو، طالب في فرنسا (21 سنة عند الاستقلال)، إلى وهران خلال صيف 1962. يحكي أنه لفّ على الشقق المتروكة من أصحابها “الأوروبيين” كي يُعطي انطباع بأنها مسكونة وتفادي احتلالها أو نهبها. وظلّ أثاث كثير في الشقق. وبداية من أغسطس 1962، ازداد عدد العائدين فعلاً: في تولوز، حيث استقرت جماعة كبيرة من الأقدام السوداء، ومنذ أكتوبر كان عدد العائدين إلى الجزائر أكبر من عدد الواصلين منها، ولكن كثيرين لا يعودون إلى الجزائر سوى لتسوية شؤونهم قبل أن يتركوها.

هكذا، وبدل أن يعي من ظلّوا في الجزائر بأن الرحيل نهائي، وهو ما تقوله كل الشهادات اليوم والتي تنسِفُ الزمن خلال صيف 1962، ظنّ هؤلاء بأن الكثير من “الأوروبيين” سيعودون. ولعبت هذه الاحتمالية على ظروف الاستحواذ على الأمكنة والأغراض.

بالنسبة لآخرين جرى الرحيل في ظروف استعجال وخوف ممّا جعلهم يتركون أثاثهم. وكانت منظمة الجيش السرّي، وحيث كان حضورها قوياً، تهدّد الراحلين وتجبرهم على فعل ذلك في الخفاء. في وهران، 14 مارس، منعت الجميع من مغادرة المدينة، ولكنها ولهذا السبب كشفت المدّ القوي للراحلين. بالتالي صار مستحيلاً ترتيب عملية انتقال أو بيع أثاث، أو حتى السفر بحقائب كثيرة خوفاً من القمع. عودة إلى أحداث 1962، حيث كتب قنصل فرنسا في سوق أهراس إلى السفير في 1963:

“حتى قبل إعلان استقلال الدولة الجزائرية ظهر خوف حقيقي لدى مواطنينا – وحتى لدى بعض المسلمين – حيث حوّل كل هؤلاء رساميلهم إلى فرنسا تاركين هنا ديوناً في أغلب الأحوال. وفي وسط الهوجة، باع المواطنون الفرنسيون، بأسعارٍ بخسة، كل ما حصّلوه طيلة حياتهم. فقد كل شيء قيمته، الشيء الوحيد المهم كان الهروب من الاستقلال الجزائري بكل تبعاته على الأوروبيين.”

المصدر: من فيلم La Rabbia للمخرج الإيطالي Giovannino Guareschi (يوتيوب)

يريد كل من يخاف “الجزائر الآتية” الرحيل ولكن عمليات ووسائل النقل لم تعد قادرة على متابعة إيقاعه المتزايد. غرقت شركات نقل الأثاث والحرفيون الذين يصنعون “الكادرات” (الصناديق الخشبية التي يتقاتل عليها الجميع لنقل أغراضهم) في العمل؛ فاضت المحطات، الموانئ والمطارات بالمسافرين، لأن لا الطائرات ولا البواخر تكفي. زِد على كرب الرحيل والخوف هناك ظروف السفر الصعبة وجوُّ الإشاعات. ونتيجة لكل هذا، كان على الراحلين ترك العديد من الأملاك والأثاث والأغراض والملابس أو باعوها في عجالة وهكذا، وبشكل أو بآخر، بقيت كلها لمن ظلوا.

في وهران فقط، ترك 180 ألف “أوروبي” المدينة في 1962. ظلّ حي “كاستور”، وهو ضاحيةٌ جديدة بُنيت فيها فيلات صغيرة دون أساسات، مخصّصة لعمال البحرية، شاغراً حتى بعد الشهور الأولى من الاستقلال. كانت عائلة مليلة غوطي (18 سنة عند الاستقلال)، إحدى العائلات الجزائرية القليلة التي سكنت الحي قبل رحيل “الأوروبيين”.

تحكي لنا الصدمة التي شعروا بها عندما لم يبق في الحي سوى ثلاث عائلات: “كل هاته الفيلات كانت شاغرة. هناك من تركوا ثلاجتهم ممتئلة”. تخلوا عن كل أثاثهم. يشرح لي شاهد أن هذا الحي بعيدٌ عن مركز المدينة ولذلك ظلّ غير مسكون لمدة طويلة، لأن بعض الجزائريين فضّلوا، في 1962، سكن شقق تقع في مركز المدينة، وخاصة الشقق غير المفروشة.

لم أجد طريقة للتأكد من هذا الطرح. في وهران، رُقعةُ العقار الكولونيالي واسعةٌ جداً والأحياء “الأوروبية” عديدةٌ في المدينة. هناك العديد من المنازل المتروكة في 1962 ولا يوجد ضغطٌ كبير لإعادة سكنها بسرعة. وربما فضّل الساكنون الجدد تفادي وجود أغراض تذكرهم بالمالكين القدامى، خوفاً أيضاً –ربما- من عودة مُحتملة؟ ولكن بالنسبة للكثيرين، شكلت الأغراض والأثاث ثروةً لم يفكروا فيها، تناقلتها الأجيال إلى اليوم.

زار أشخاص يبحثون عن أملاك وأثاث وأغراض، ليبيعوها، المنازل الفارغة ونهبوها. وصف الأب دو لابار أولئك الذين تزاحموا عند رحيل “أوروبيي” وهران ليشتروا أثاثهم. ذكر المؤرخ الفرنسي جان لوي بلانش أن بائعي خردوات وصلوا منذ شهر يوليو “من كل أقطار البحر المتوسط” للفوز بالأثاث المتروك، حتى النفيس منه.

ازدهرت سوق الأثاث المستعمل. لم يكن الأثاث فقط هو ما طُرِح في السوق، ولكن أيضا –وهذا مهم بالنسبة للشباب- مجموعات كاملة من الجرائد المصوّرة. في وهران، وُلِد سوق جديد وضخم للأغراض المستعملة، منذ 1962، بين حي الحمري والملعب. وبيعت هناك أغراض تركها الفرنسيون، مقابل لقمة خبز، أتاحت فُرَصاً لم تكُن متوقعة: يحكي وهرانيون مولوعون بالموسيقى أن والد الموسيقى زبير رحّال (14 سنة عند الاستقلال)، اشترى آلة بيانو في حالة جيّدة سمحت لابنه لاحقاً ببدء مشواره الموسيقي. ويجعل مشهد من فيلم “المفيد” لعمار العسكري (1978) من هذا الأثاث والكتب والبيانو، المُحْتَفَظْ بهم والمعروضين بعناية، علامات جديدة للتميّز الاجتماعي. ولكن يبقى السؤال: إلى أي مدى غيّرت هذه الأغراض الحياة اليومية حتى في أكثر حركاتها حميمية مثل النوم والطبخ والأكل؟

شَغْلُ الأحياء الفارغة

في الأماكن التي عرفت هجرات جماعية مماثلة، يترتب عن الرحيل الهائل خلق روابط جديدة لسكان المدينة الجدد بمنازلهم وأملاكهم. في سالونيك، وحتى بعد سنوات من رحيل المسلمين عن المدينة، ظلّت تسري إشاعات عن منازل تسكنها أرواح، واستمرّ الواصلون الجدد في طرد الأرواح من منازلهم. في الجزائر، تأثر التنقل داخل الفضاء العمراني، والتنظيم الاجتماعي للأحياء وتسمية الأماكن، بالعام 1962. ويلتقط شهود تلك الفترة –وبالخصوص الأطفال- مدى أهمية انقلاب فضاء المُدن وتأثرهم به.

ومِثلَ مليلة غوطي في حي “كاستور”، بوهران، تحكي وردة سياري تنقور (13 سنة عند الاستقلال)، في قسنطينة، عن شغور الأحياء غُداة 5 يوليو وهو الأمر الذي خلق فرحة لدى الأطفال. بالنسبة لهم، كانت الفترة الانتقالية مرادفة للحجر المنزلي: بعد انفجار قنبلة على بُعد أمتار من وردة في قاعة الرياضة، لتُغلق ثانويتها بعد ذلك في شهر أبريل. حُجِر على الأطفال بعد ذلك في حي منازل حي سيدي مبروك حيث كانوا يسمعون عبور سيارات في الشارع (قيل لهم أنها سيارات “أوروبية”) تبحث عن ضرب المارّة، وسمعوا انفجار قنابل أمام المنازل والمتاجر المحيطة بهم.

لذلك، وبالنسبة لأطفال تمكّنوا أخيرا من الخروج للشارع، كان الاستقلال مرادفاً لتحرّر رائع. اكتشفوا الأحياء “الأوروبية”، التي صارت خالية وساحات لعب. في الحي الذي كان مقتصراً على “الأوروبيين” ومخصصاً لعمال الشرطة والذي صار شاغراً، وقعوا على اكتشاف رائع: بعض العمارات الحديثة بها مصعد كهربائي! لعب الأطفال دون انقطاع طلوعاً ونزولاً طيلة الصيف. في أماكن أخرى، يحكي رجال كانوا شباباً وقتها بأنهم استغلوا المنازل الشاغرة كملاجئ ليلتقوا هناك، وفي بعض الأحيان، ليشربوا.

خلال الحوارات، غالباً ما ذُكِر الاستحواذ على المساكن الشاغرة من طرف السكان الجدد للإشارة بأن عائلة المُتحدِّثِ لم تستفد أبداً من الوضع. وغالباً ما تكون النبرة متأسفة عند ذِكْرِ الاستحواذ المتوحش والظلم الذي يترتبُ عنه. فاطمة مثلاً، التي كانت تخيط أثواب الأعراس، تذكر كيف احتشد مسكن عائلتها خلال الشهور الأخيرة من الحرب وهو فيلا صغيرة قريبة من مدينة الجزائر حيث استقبل والدها عمّتها التي أوقِف زوجها:

“في عائلتي، لا يوجد أشخاص كُثُر استفادوا من السكنات، ما عدا عمتي وأولادها الثلاثة اليتامى. كثيرون ساعدوها للحصول على سكنٍ لائق، سكنت في شقة صغيرة تقع في عمارة، حجرتان ومطبخ. لاحقاً، استفادت أرامل الشهداء وأعطي لهن قطع أرض. لكن في عائلتي لم يحصل هذا، لا. لم يطالبوا بشيء.”

في حي محي الدين، بالعاصمة، تتذكر ياسمينة صالحي اسم أندريه ماسو، فرنسي ترك في عهدة والدها عبد القادر مقهى في طرف الحي، قبل أن يغادر. جارٌ آخر كان يملك مفتاح فيلا تركه عنده سكانها الفرنسيون، ليعرض هو لاحقاً فتح الفيلا لعبد القادر الذي كانت عائلته تعيش في شقة ضيّقة. ولكن الأم رفضت، مُعتبرة أن الحصول على مقهى يُعتبر فرصة كافية. وقالت لتنهي الحديث: “شرق برق في سما زرق”. (“أشرقت الشمس في زرقة السماء”، بمعنى أن الحصول على المقهى كاف والأمر واضح.)

يحكي أحمد عبيد (14 سنة عند الاستقلال) وصول عائلته لسيدي بلعباس (غرب البلاد) من المغرب خلال الفترة الانتقالية. ليكتشف مدينة مقسومة على اثنين بأسلاك شائكة، يحرسها الجيش الفرنسي. في البداية أُسْكِنَت العائلة من طرف جبهة التحرير الوطني في حدود “حي العرب” بمنطقة قرابة، في حجرَتَيْ منزل كبير ثم في منزل آخر مشترك قريب من دار العسكري (دار المحاربين القدامى)، ومن هناك شاهدوا العساكر الفرنسيين يراقبون المارّة. وهنا شارك في احتفالات الاستقلال:

“في نفس الوقت لم يُضيّع آخرون البوصلة. استحوذوا على منازل وأملاك. نحن سكننا في فيلا واستقرينا، مع أختي وأمي. حتى جاء والدي وطردنا. لم يكن بإمكانه فعل هذا. في الأخير، أجّرنا عند ‘مصلحة الأملاك الشاغرة‘ حجرتين في منزل كبير مع أكثر من عشر عائلات.”

يفتعل أحمد، بشكل ساخر، الغضب من قرار والده الذي ينعته بـ”حمار” لأنه لم يُرِد الإبقاء على الفيلا. لكن تُعلِمُنا هذه القصة بوجود زمنين: الأول كانت فيه الأملاك شاغرة بعد رحيل أصحابها ليستحوذ عليها الناس بشكل عفوي، ثم وبداية من الخريف، وجود مصلحة إدارية لـ “الأملاك الشاغرة” تعمل لتسيير هذه السكنات. كما يرسم خط انقسام نجده في الحوارات وذكريات الشهود: من جهة هناك من “لم يُضَيّعوا البوصلة”، والذي عرفوا كيف يستحوذون لأنفسهم على الأملاك والسكنات أو كي يوزعوها (جيش الحدود، الجيش التحرير الوطني، من وصلوا مع وقف إطلاق النار في 19 مارس، وأمراء صغار وُلدوا وسط الفوضى).

نسبوا لأنفسهم سلطة غير شرعية، وفي لحظة التأسيس التي كانتها 1962، سيقترفون مظالم لا تفتأ تتضخم لتأخذ أحجاماً أسطورية. من الجهة الأخرى، سيحرم أولئك، الذين رفضوا استغلال الوضع باسم قيمة عُليا، عائلاتهم من المزايا التي كان يمكن لها الحصول عليها. غالباً، يتحمّل الآباء في هذه القصص مسؤولية الموقف الأخلاقي. حتى اليوم، وفي الكلام اليومي للناس سنجد من يحكي بإكبار قصة والد أو عقيد أو رجل سياسي ذاكِراً ضبْطَهُ لنفسه سنة 1962. لن يتوقف الصدع، بين هؤلاء وأولئك، عن التوسّع، بين المستحوذين والضابطين أنفسهم، طيلة زمن ما بعد الاستقلال، حتى أنه يُستذكر بشكل دوري لتفسير إجحاف الوقت الحاضر.

منذ أن قرأت يوميات فرنسين دوسان، أحاول العثور، في شارع إيديث كافال سابقاً، على الشرفات التي تحمل أعلام منظمة الجيش السري السوداء والتي ضمّنت كتابها صوراً لها. أتساءل أيضا عمّا كان يحدث في نفس الوقت داخل عمارتي، أو داخل شقتي نفسها. تحكي فرنسين دوسان عن عالم لم يعد له وجود. تغيّرت أسماء الشوارع بين يومياتها وحاضري، وتغيّر السكان بشكل شبه كامل، حتى لو ظلّت العمارات نفسها.

ذات صباح، عندما نزلت عند البقّال المزابي أسفل العمارة، أوقفتني امرأة: “حضرتك من الحي؟ من فضلك، أين يقع شارع إيديث كافال”. كانت من عمري، وفوق رأسها وشاح أسود خفيف وتتحدث الفرنسية. أتصوّر أنهم أعطوها العنوان هكذا. ولو أنها لم تقع على مؤرخة مهووسة، هل كانت لتجد من يدلّها على الشارع؟ لست متأكدة. بعض الأسماء القديمة تبقى، ولكن الاستعمال يتطور مع السنوات، حسب الأعمار والأوساط الاجتماعية. بين المرأتين، فرنسين دوسان وهذه العابرة، هنالك عالم، فتحه انقلاب فضاء العام 1962.

***

ينشر خطــ30، وبإذن من منشورات البرزخ، ترجمة حصرية لفصل من كتاب “جزائر 1962، تاريخ شعبي” للمؤرخة مليكة رحال، والذي سيصدر بالفرنسية في يناير 2022 (عن منشورات البرزخ – الجزائر، ومنشورات لا ديكوفارت – باريس)، اخترنا الفصل 15 والذي يتقاطع فيه الأرشيف مع الشهادات ويوميات المؤرِّخة لنرى كيف انقلب فضاء مُدن الجزائر عند لحظة استقلال البلاد وكيف عوّض سكانٌ سكاناً آخرين. حُذِفت الهوامش لغرض النشر الصحفي، وأدمِج بعضها في النص، وتجدر الإشارة إلى أن الهوامش كانت تُشير إلى عدّة مصادر بحثية منها الكتب والأرشيف وكذا شهادات الناس في مقابلات أجرتها مليكة رحال مع من شهدوا عام الاستقلال في الجزائر.