اسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي.. أنا المواطن (س).. بالتأكيد هذا ليس اسمي الحقيقي بل اسمٌ حركي اختاره لي كاتب هذه المادة الذي جمع حكايات من حيوات أناس عديدين وخلطها وفرزها ثم نخلها جيداً حتى لم يبق في غرباله إلا أنا المواطن (س).

لقد عانى الكاتب كثيراً حتى استخلصني إذ كثيراً ما أظهرت له التجليات أطيافاً لأناس آخرين ليس لهم علاقةٌ ببحثه غريب الأطوار.

أنا نتاج الثورة وصرخات المتظاهرين وحصاد الكهرباء المقطوع والمال المسروق والتأرجح بين البطر والجوع والحلم بدولة القانون والتأقلم مع قانون الغاب.

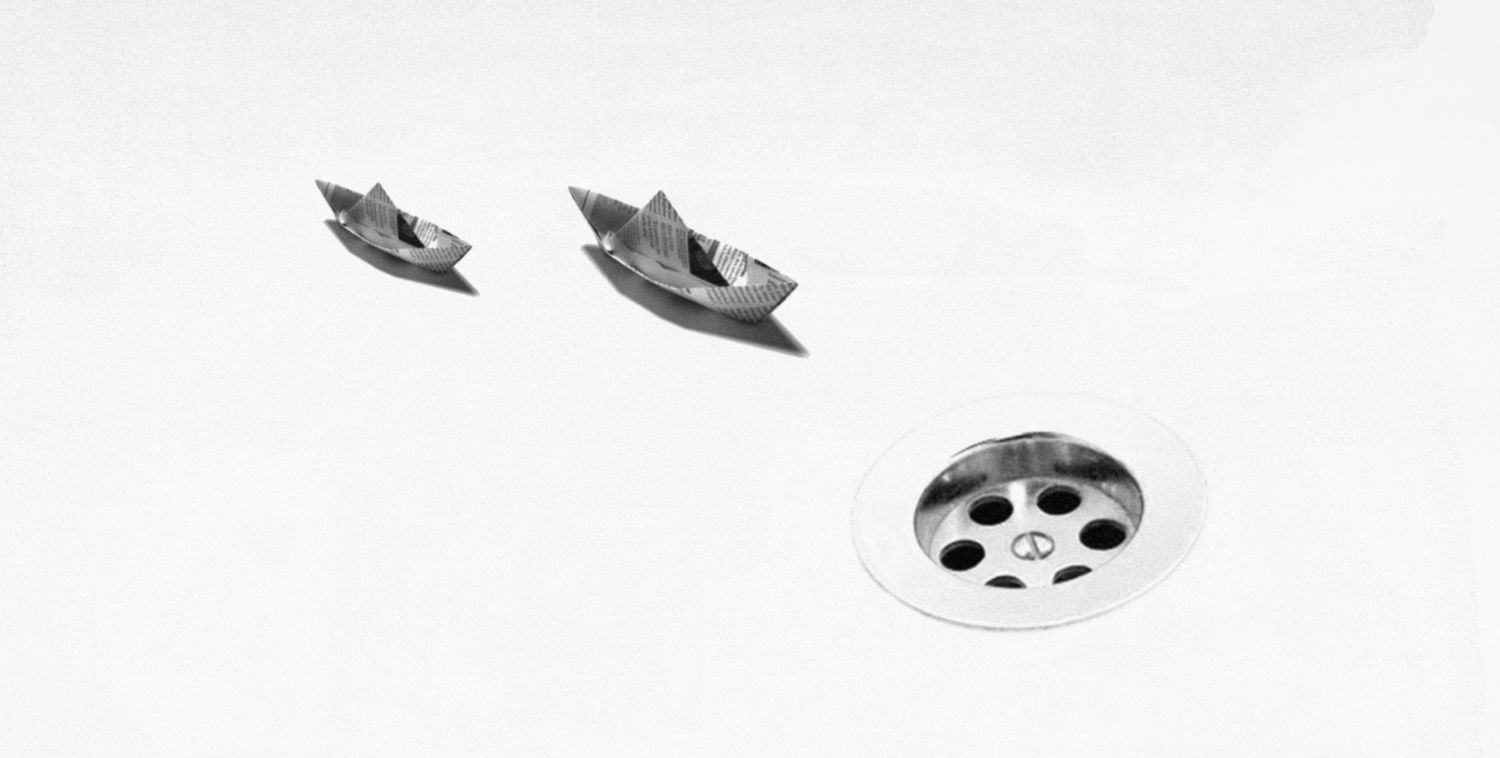

خرجت ضمن من خرج من الليبيين في ثورة 17 فبراير 2011. حينها كان الناس يركضون عُزلاً تحت مطر فبراير، الذي كان غزيراً تلك السنة، ويملؤون الساحات مطالبين بالحرية والخلاص من الدكتاتور الذي طمس البلاد لمدة 42 عاماً وعطل الدستور وشطب مؤسسات الدولة. وحتى لما تسلحت الثورة ودخل بين أبنائها متطرفون عتاة ظلت المطالب هي نفسها تنادي بسقوط القذافي وزمرته وبناء دولة ديمقراطية.

حملت الثورة في ثناياها حنين الليبيين لحقبة تأسيس دولتهم الأولى في العام 1951، وتجسد هذا الحنين في القدسية التي أضفاها المتظاهرون على علم الاستقلال، بألوانه الحمراء والسوداء والخضراء وبنجمته وهلاله الأبيضين، وحرصهم على رفعه في كل الساحات.

من جانبي حرصت على التوشح به ولفه حول عنقي ونحن نهز الأرض بضربات أقدامنا وحناجرنا تصيح عالياً “ليبيا حرة حرة .. والقذافي يطلع بره” وعندما كان يستبد بنا الحماس كنا نهتف بغضب “يا قذافي موت موت.. الشعب الليبي كله خوت”.

ثم مات العقيد. فماذا بعد؟

خلال حفل بهيج أقيم في طرابلس في العشرين من رمضان 2012 استلم المؤتمر الوطني العام السلطة في ليبيا كسلطة تشريعية منتخبة من الشعب. واعتبر ذلك انتقالاً من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة.

في السنوات الثلاث التالية كنت أطوي علم الاستقلال وأدسه بوقار في خزانة قرب سريري وكلما حان موعد ذكرى الثورة كنت أخرجه لأشارك به في الاحتفالات. وكيف لا أحتفل وأنا أعيش مثل عريس في شهر عسله؛ فالسلع متوفرة ورخيصة وعطايا السلطات الجديدة لرعاياها لا تتوقف والدولار الأمريكي بالكاد يساوي ديناراً وستون قرشاً.

ومن لم يركب في حياته يوماً حتى دراجة هوائية اقتنى سيارة له وواحدة لكل ولد من أولاده حتى كنا نرى أربع وخمس سيارات رابضة أمام البيت الواحد. وبلغ البطر والجحود بالنعمة أن بعض المراهقين إذا ما وقع لهم حادث سيارة سكبوا عليها بعض البنزين وأشعلوا فيها النار واستكثروا الوقوف أمام أطلالها كما فعل نيرون المجنون بروما المحترقة.

ولكم دعوت أنا وكثيرون غيري أن يستمر شهر العسل أعواما مديدة ونرى بلادنا وقد أصبحت مثل إمارة دبي كما وعدنا سادة الثورة وكبرائها.. ولكن فجأةً حصل ما لم يكن في الحسبان.

تنازع حلفاء الأمس وصوبوا بنادقهم لبعضهم.. أطلت داعش برأسها.. قطاع النفط يتعثر.. الكهرباء تنقطع بالساعات..تعطلت عجلة التعليم وتاه التلاميذ في الشوارع.. أضحت المصارف خاوية وسقط الدينار بالضربة القاضية أمام بقية العملات حتى أضحى الدولار الأمريكي يساوي في المتوسط خمس وريقات منه وأحياناً أكثر بكثير.

الأحداث كثيرة ومتشابكة وكان يمكن أن أروي بعضها فيما سبق، أما وقد هجرت علم الاستقلال المدسوس في خزانتي فإن رائحة رغيف الخبز تشدني أكثر من رائحة البارود المنتشرة في السماء.

لن أسرد عليكم تفاصيلاً تتكفل نشرات الأخبار كل يوم بالحديث عنها. حتى المحللون السياسيون منقسمون حول ما يجري فبعضهم يرى أن البلاد قد سقطت في غيابات جب لن تخرج منه قريباً بينما يرى آخرون أنها مجرد سنوات عجاف وبعدها يأتي الخير فنغاث ونعصر.

كوابيس مزعجة

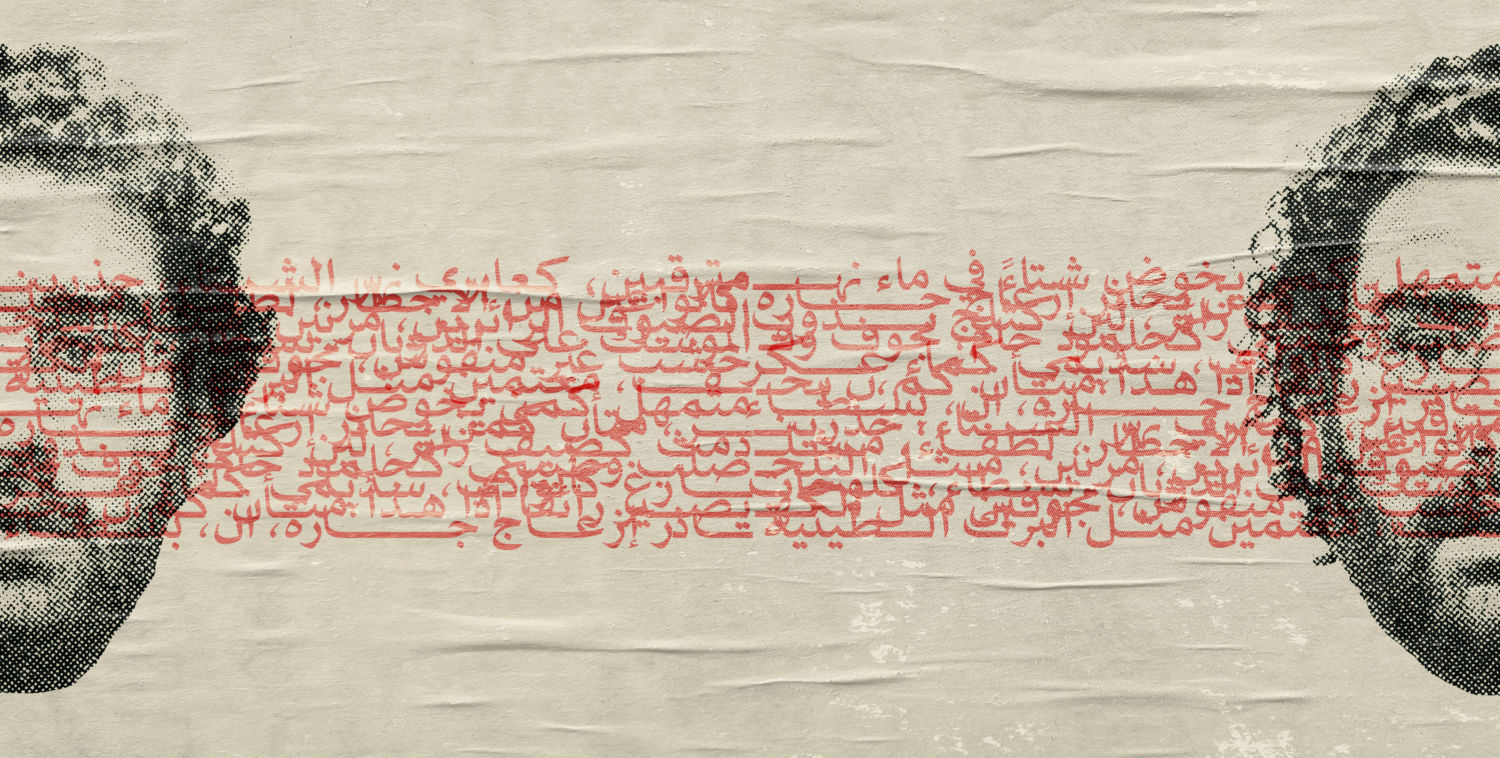

بصراحة ليس هذا السبب الوحيد الذي يمنعني من الحديث فأنا أرى في منامي كوابيس مزعجة وكثيراً ما يتراءى لي شيخٌ جليل يبدو وكأنه كهف قومه ومستودع سرهم ينزه ابنته الشابة في حديقة مزهرة..

يُغري منظر الفتاة الجميلة بعينيها السوداوين وشعرها الفاحم الذي تفوح منه رائحة القرنفل رجل حاد الملامح فيختطفها وينحدر بها إلى كوخه المنزوي في قعر الوادي.. هناك تُغتصب عروس القرنفل دون رحمة على صوت المذياع المثبت على محطة واحدة حتى ينقذها فتية عابرون.. تعجب الفتاة بشجاعة منقذيها فتزغرد محتفية بهم لكنهم يسحبونها إلى أرض مشاع وينكبون في فوضى على اغتصابها وهم يطلقون صرخات غير مفهومة.

الغريب أن الكابوس ينتهي في كل مرة بنهاية مختلفة فمرة يعود المغتصب الأول فيفتك بفريسته ومرة يداهم البوليس المكان ومرة أخرى يهبط كائن فضائي وينهي المأساة بشكل غامض. لكن أكثر النهايات وضاعة تحدث حين يشيخ الفتية كلما تركوا الفتاة لحال سبيلها وعندما يعاودون اغتصابها يعودون شباباً وهي تشيخ وتغضن ملامحها.. وهكذا في كل مرة هم يصغرون وهي تتجعد حتى تصير عجوزاً وأنا أصرخ وأتصبب عرقاً.

خبر يستحق التغطية

ها أنا اليوم أتحول من مطالب بالحرية إلى مجرد باحثٍ عن لقمة العيش. ألكم أن تتخيلوا ما الذي قد يفعله شخص يزاحم البشر أمام باب المصرف للحصول على 500 دينار ليبي (أقل من مئة دولار) كل عدة أشهر تحت مطر الشتاء وشمس الصيف ودون كمامة تقيه دخان المدخنين وفيروس كورونا المترصد؟

وبربكم ماذا يفعل رب أسرة لا يستطيع أن يحصل على راتبه بسبب عدم توفر السيولة المالية في المصارف ؟ لو كان هذا الأب ليبياً فببساطة سيشتري براتبه المحتجز كمية من الدولارات بسعر أعلى من سعرها ثم يعيد بيع تلك الدولارات وما تبقى من الصفقتين الخاسرتين يسميه راتباً.

هذه عملية غامضة وغير مفهومة لمن لم ينغمس في الحالة الليبية ونحن بالتأكيد بحاجة إلى بعض التبسيط ؛ منذ العام 2015 صرت كثير التردد على المصرف وما أن ألج من الباب حتى أسأل موظف الخزينة أو أي موظف أو زبون يقابلني: هل سيوزع المصرف نقوداً اليوم؟

ومع الوقت صار الزبائن يطرحون هذا السؤال في الشارع دون تكليف أنفسهم عناء دخول المصرف. وما لبث بعض المدونين أن أنشأوا صفحات على موقع الفيسبوك تنشر أخبار وصول السيولة النقدية والتي تكون عادة قُبيل الأعياد الدينية وعند بداية العام الدراسي معتبرين أن ذلك خبرٌ صحفي يستحق التغطية.

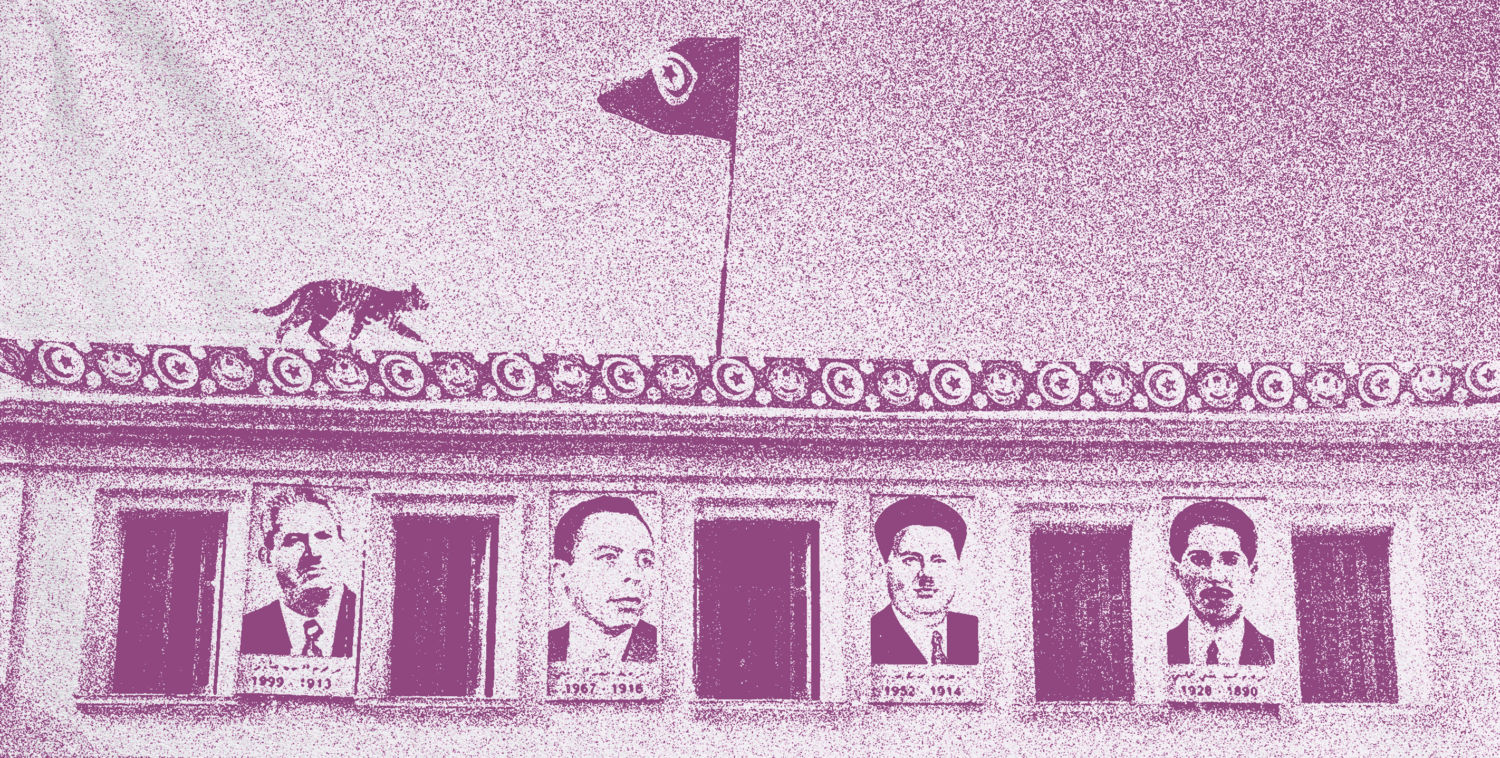

وفي ظاهرة فريدة، لدينا في ليبيا مصرفان مركزيان هما ثمرة انقسام السلطات بين شرق البلاد وغربها. وللمفارقة فإن مصرف الغرب-إن جاز التعبير- يستأثر لوحده بإيرادات النفط ويطبع عملته في بريطانيا ومصرف الشرق-إن جاز التعبير أيضاً- يقترض من المصارف التجارية ويطبع عملة نقدية في روسيا.

وإمعاناً في التفرد فإن كل من المصرفين له نظرته لمشكلة السيولة، فالأول يتهم كبار المودعين بإفراغ خزائن المصارف بسحبهم ثلاثين مليار دينار، والثاني يرمي الكرة في ملعب الاقتصاد الريعي وزيادة التكاليف الحكومية، بينما يعتقد البسطاء من أمثالي أننا نتعرض للنهب والسرقة من مسؤولي البلاد بما فيهم موظفي المصارف الذين أصبحوا شخصيات عامة نتودد إليها ونرجو رضاها.

جعل هذا الوضع الغريب مدخراتنا مطمعاً لتجار الحروب فبدأوا ببيع الدولار الأمريكي للمواطنين مقابل صكوك نقدية ولكن بسعر أعلى من ذاك المدفوع لشراء الدولار نقداً. أتهافت أنا وغيري من الليبيين المحتاجين للعملة النقدية على هؤلاء الجشعين فنشتري منهم الدولار ونعطيهم صكوكاً من أرصدتنا في المصارف ثم نعود فنبيع لهم الدولار بنفس سعره في السوق السوداء.

سلالة جديدة من المرابين

نحن نخسر في هذه العملية قرابة 20% من المبلغ لكننا نضع في جيوبنا دينارات حية تمكننا من أن نشتري ما نحتاجه من سوق لازال يحبو في عالم الدفع الإلكتروني، أما التجار فيضخمون كروشهم وأرصدتهم المصرفية ويمتصون دماءنا.

المواطنون الأشد حاجة والأكثر استعجالاً يتحاشون هذه الدورة المزعجة ويذهبون مباشرة إلى المرابين الجدد ليشتروا منهم نقودا ليبية حية مقابل نقود ليبية على هيئة صكوك. الزبون يقدم صكاَ بقيمة ألف دينار ليبي على سبيل المثال ويحصل على 800 دينار نقداً والمرابي يكسب مئتي دينار دون أن يتحرك من مكانه.

المرابون الجدد ينسفون الصورة النمطية التي رسمتها في صغري عن المرابي المتكوم في دكانه الضيق بشعره الأشعث وملابسه الرثة ويحصي نقوده في صمت. هذه السلالة من المرابين تنافسنا على الدنيا والدين وحب الوطن، إذ قد يجلس أحدهم بجانبك في المسجد مستمعاً بورع إلى خطيب الجمعة وعيناه تشعان نوراً وسكينة ولا يتوانى عن رفع يديه بالدعاء طلباً لصلاح البلاد والعباد.

ويمكن أيضاً أن تصادفه يقود بجسارة مظاهرة تطالب بتحسين المعيشة ومحاربة الفاسدين الذين أكلوا الأخضر واليابس. المرابي الجديد قد يكون أيضاً صاحب محل بقالة خجول أو تاجراً مرفهاً يملك معرضاً للأثاث أو مراهقاً يجلس بوقاحة على طاولة مغبرة في ركن داخل المصرف أو عسكرياً مهندماً يفترض أنه يحرس المصرف أو حتى موظفاً مصرفياً ببدلة أنيقة وأسنان ناصعة مهمته الوحيدة في الحياة أن يجعل أرصدة المواطنين صفراً.

وذلك بالضبط ما حدث معي بعد بضع تعاملات خاسرة أفرغت جيوبي وجعلت رصيدي المصرفي صفراً.

صرعة نهاية الـ 2020

في أحد الأيام دلفت إلى داخل المصرف ووقفت في طابور طويل على جانبيه طوابير فرعية يقف فيها أشخاص يحاولون التحايل والوصول بسرعة لنافذة الموظف المسؤول عن معاملات الصكوك المالية.. شكلت أنا وشخصان جبهة دفاع تنظم الطابور وتردع المخالفين.

بعد جهد جهيد وجدت نفسي وجهاً لوجه مع الموظف الذي احتاج لنصف دقيقة ليبلغني أن حسابي قد صار فارغاً. كانت تلك اللحظة التي قررت فيها أن أكتب الفصل الأخير من المأساة وأبيع سيارتي الهونداي.

داخل السوق لم يكن هناك مشترون حقيقيون؛ فقط بضعة أشخاص من ذلك الصنف البشري الذي يطرح أسئلة تعجيزية عن مزايا السيارة ويختلق عيوباً تبخس سعرها ويمضي في سبيله. أحد هؤلاء باغتني سائلاً: هل لازالت سيارتك تحتفظ بكربونها؟

قصد الرجل بسؤاله عن الكربون علبة المحول الحفاز (الكتلايزر) الموصولة بأنبوب العادم للحد من معدلات انبعاث الغازات الملوثة للجو والتي تحتوي على معادن ثمينة كالبالديوم والروديوم والبلاتين. لمعت عيناي فرحاً لتذكري مصدر رزق كنت غافلاً عنه رغم قربه مني، فيما غادر الرجل دون أجيب على سؤاله ووجهه تعلوه ابتسامة غير مفهومة.

إن بيع الكربون هو صرعة نهاية العام 2020 التي هرع إليها الليبيون كمصدر دخل أخير يمكنهم من تسيير شؤون حياتهم اليومية في البلد الراقد تحت بحيرة من نفط. يا إلهي كيف أغمضت عيني عن ألفي دينار يمكن أن تدرها علي علبة سيارتي دون عناء.

ربما كنت أتحاشى بيع الكتلايزر لأن هيئة الأوقاف في الحكومة الليبية أصدرت فتوى تحرمه بسبب التلوث البيئي الناتج عن ذلك بعد أن شاعت هذه التجارة وأصبحت تلقى إشهاراً كبيراً من قبل فنييها وأغلبهم من أصحاب ورش أنابيب العوادم ممن كان نشاطهم كاسداً ولا يكاد يلحظ وسط ورش إصلاح المحركات وضبط الفرامل وتعديل إضاءة المصابيح.

والطريف أنهم لا يجدون حرجاً في إشهار نشاطهم علناً وإنشاء صفحات على الفيسبوك يختارون لها أسماء ترمز للنزاهة والحرفية فهذا محل المتميز الذي يعرض 800 دينار ثمناً للكيلو جرام الواحد ويتباهى بوجود فروع له في كل المدن وتلك ورشة المتألق التي يكتب صاحبها رقم هاتفه الشخصي للزبائن الراغبين في الاستفسار وعقد الصفقات، أما صالة المتوكل على الله فتزين صفحتها بصور الإنفوجراف المخدومة بحرفية ويحرص مشرفها على الرد على تساؤلات زبائنه والاهتمام بتعليقاتهم وتخصيص مساحة من وقته لاستدراجهم إلى ورشته حيث الأسعار المجزية والخدمة السريعة.

كنز ينام في بطن سيارة

في الواقع إن بيع الكربون منتشر عالمياً وسبق أن شاهدت قنوات فضائية أجنبية تبث مقاطع حقيقية لسرقة المحول الحفاز من سيارات رابضة في الشارع وتعطي نصائح لمشاهديها في كيفية حمايتها عبر وصلها بأجهزة إنذار أو لحامها في بدن السيارة أو تصفيحها خاصة وأن عملية السرقة لا تستحق كسر زجاج النافذة أو محاولة فتح الباب أو حتى رفع غطاء المحرك.

لكن سرقة الكتلايزر في ليبيا تجري وفق بروتوكلات رفيعة المستوى يغفل عنها مراسلو هذه القنوات فهي تحتاج فنياً يتقن المداهنة والمباغتة لينوم السائق الغافل وكل ما يلزمه حينها ليفض ختم السيارة ويجردها من كربونها الثمين هو قليل من الرشاقة وبضع دقائق ومفتاح فك.

فنيو ورش إصلاح أعطال السيارات سيئو الحظ صاروا موضع شك وريبة وزبائنهم لا يغادرون الورشة خلال عملية الإصلاح خوفاً من أن يُسرق كنزهم النائم في بطن السيارة في غفلة منهم.

ذكرتني سهولة سرقة هذا الكنز أنني قد تركت سيارتي قبل أسبوع في ورشة لتغيير الزيوت و ذهبت لقضاء بعض الحوائج، ولا أدري كيف تذكرت أيضاً وجه ذلك الشخص في سوق السيارات وابتسامته وهو يسأل عن الكربون.

يا إلهي ما الضامن أنني لم أتعرض للسرقة من قبل فتى تغيير الزيت ذو الوجه العابس الذي أضفت عليه زيوت المحركات مسحة حزن عميقة.. تخيلته يستخرج مفتاح الفك من علبة الزيت المستهلك بمجرد خروجي من ورشته وينسل تحت السيارة برشاقة وفي دقائق قليلة يعالج البراغي من الجانبين وينزع غطاء العلبة ويستخرج الكربون ثم يعيد وضع الغطاء ويثبته بالبراغي ويواصل عملية تغيير الزيت وكأن شيئاً لم يكن.

كما لم أنم من قبل

صدمني مجرد التفكير في أن الأمر يمكن أن يتم بهذه البساطة وأنني قد أتحلى بهذه الدرجة من السذاجة لأسرق في وضح النهار من ذاك الفتى الغر فقدت السيارة خارج السوق مسرعاً بحثاً عن من يطمئنني أن جنينها الكربوني لا يزال في أحشائها.

توقفت عند ورشة أنابيب عوادم في أخر الشارع. بضع إيماءات وجمل متقطعة كانت كافية ليفهم الرجل ماذا يريد زبونه اللاهث؛ وضع الرافعة تحت جانب السيارة الأيمن ورفعه عالياً واستلقى تحتها لثوانٍ ثم نهض مبتسماً وناولني غطاء العلبة مشيراً برأسه إلى الأسفل.. استلقيت على الأرض الملطخة بالأتربة ووجهي قبالة البدن السفلي للسيارة.. كانت العلبة فارغة.. حبست المفاجأة أنفاسي لكنني سرعان ما أدركت أنني قد خدعت فأطلقت صرخة مدوية أفزعت الفني الواقف بجانب السيارة.

لم أدري بنفسي إلا وأنا ممدد على سرير غرفتي غارق في العرق. تحسست مفتاح الإضاءة المثبت فوق مسند السرير وضغطته. قابلتني المرآة وفيها وجه عرفت من خلال ذقنه المدبب وشاربه الخفيف أنه يخصني ولا وجود بتاتاً لوجه المواطن (س)..

العرق المتصبب والذقن المدبب وأثاث الغرفة المألوف كلها تفاصيل جعلتني أدرك أن كل ما شهدته لم يكن إلا حلماً من تلك الأحلام الطويلة المزعجة وأن المواطن (س) لم يكن إلا حيلة ماكرة استحضرها عقلي الباطن عندما عنّ له أن يستعرض سطوته على روحي المعذبة.

استعذت بالله وحمدته ثم مددت يدي صوب درج الخزانة على يميني وفتحته.. أخرجت علم الاستقلال وضممته إلى صدري وأطفأت النور ونمت.. نمت كما لم أنم من قبل.