لا بدّ أنني كنت بسن الثامنة أو التاسعة عندما رأيت لوحة الحرية تقود الشعب لأول مرة، كان ذلك في موسوعة باللغة الفرنسية حَصلَت عليها أختي كجائزة نظير تفوقها الدراسي. لم أكن أجيد القراءة بالفرنسية وقتها، رغم أنني من الدفعة الأولى -والأخيرة!- التي طُبِّق عليها قرار تعليم اللغة الفرنسية بدءا من السنة الثانية ابتدائي، لكنّي كنت قادراً على فهم الكلمتين المفتاحيتين “الثورة الفرنسية”!

“من استعمرهم، وكم شهيدا لديهم؟” سألت نفسي حينها. لا شك أن السؤال كان نابعاً من تصوري عن معنى “ثورة”، الذي وُلِد من استعمالاتها المرتبط بالسرديات المسيطرة على مخيالنا حول ثورة التحرير الوطني – التصوّر التقليدي عن طرد غزاة أجانب سرقوا أرض الملايين وقتّلوهم.

كنت وقتها كبيراً كفاية لأعرف أين يقع منزلنا على الخارطة عندما أشاهد فقرة أحوال الطقس مع جدتي، لكنني لم أكن كبيراً كفاية لفهم لماذا كانت تبصق كلما ظهر مسؤولون من جبهة التحرير الوطني في نشرة الثامنة وتصفهم بـ “وجوه الزمان”، لكني فهمت عندما بلغت العمر الذي استطعت فيه قراءة “الحريق” لـ محمد ديب.

لم يختصر بطل الرواية -الذي أحمل نفس اسمه- رؤيا جيلٍ كامل عَايَش الثورة والظروف المزرية قبلها فقط، ولم تمثّل قصة انتفاضة فلاحين في قرية بأقصى الغرب الجزائري معنى أن تكسر الأوهام وتعيش الشرارات الأولى للثورة، وأن تشعل الحريق فحسب؛ بل قدمّت صوتاً متخيّلاً لأولئك الضعفاء الذين لم يتح لهم التاريخ فرصاً كثيرة لإسماع صوتهم وانشغالاتهم وقصصهم، ولا سماع قصص الضعفاء الذي يعيشون نفس ظروف معاناتهم -حتى في أرض مُستعمِرهم.

قد تشتعل نار الثورات في تواريخ يُعلِّمها المؤرخون وتقدم لها أسماء، قد يُختلف حول ظروفها وأسبابها ومآلاتها، قد تتجلى نبضاتها في قرارات تشريعية، وقد يُرسم لها رمز أو تحاك عنها الدعايات، لكنها تعيش وتعاش فقط في اليومي والعادي، في الاِنسان. في النهاية، الأحداث الكبرى تصنعها التفاصيل الصغيرة.

إذا كنت سأكمل رسم خط اليوم الطويل، كان عليّ أن أمرّ من هنا لنقل بعض كلمات لجيل كبر على رماد ثورات عمرها عشر سنوات. جيل أتيحت له تكنولوجيا أكثر تطوراً، لكن يعيش نفس الهياكل الاقتصادية والسياسية الأكثر تخلّفا. جيل يفهم بدرجة أعلى قليلا مدى الاختلافات والتناقضات التي يحملها وصعوبة المهمات التي تنتظره.

من الصعب أن تصدر تصوّراً عاماً حول شريحة من الناس تتشارك نفس الحدود الجغرافية أو تتحدث بكلماتهم، ويصير الأمر أكثر صعوبة حين تكون الجغرافيا بشساعة الجزائر، والشريحة بتعدد شرائح الجزائريين، والكلمات بتعدد اللهجات الجزائرية. مع ذلك، هذه دعوة لتجريب ثلاثة مقاعد مختلفة، والاستماع لكلمات ثلاث شخصيات عن يومهم الطويل المستمر.

رُقية/24 سنة.. مقعد في مكتب البريد

إنه لأمر سيئ أن ننتظر في طابور حاملين التذكرة رقم 200، لكن الأسوأ هو مضيّ قرابة الثلاث ساعات دون أن يتقدم دوري -لا وجود للأموال تقول الموظفة. من المثير للضحك أن تسقط سردية “الجزائر الجديدة” في طابور البريد، لن تضطر حتى إلى اختبارها في طوابير الأسواق، يا للسخرية.

الحياة ساخرة بطبعها، أليس كذلك؟

في جانفي/يناير 2011 اشتعل فتيل الثورات العربية من أجل مطالب بالتغيير، وولدت معه وسط شوارعنا احتجاجات سخطاً على الزيادات في المواد الغذائية (أو هكذا سمّوها وقتها)، لا أذكر ما ردّت به الحكومة، لكن قد تكون عائلتي من قلائل العائلات التي مسّها التغيير مباشرة نتيجة لتلك الأحداث-وحياتي أنا تباعاً.. أثر فراشة ربما.

كان أخي الأكبر عاملاً في أحد أسلاك الدولة ومعيل العائلة الأول، لكن بعد وقوعه في اشتباك مع بعض المحتجين في إحدى تلك الليالي.. تغيرت أوضاعنا، المادية بالدرجة الأولى: أصبح يعيل المحامين والمحاكم أيضاً كما تعرف.

تشتت انتباه عائلتي عنّي بما كان يحدث، ففتح ذلك -وأنا في الثالثة عشرة من عمري- باباً مؤقتاً من الحرية أو جواً من نقص الرقابة إذا شئت، وقد اغتنمتها فيما كان يمكن أن تتعلمه وتكتشفه طفلة في الإكمالية، تعيش في مدينة كالجلفة (310 كم جنوب العاصمة) انقلبت حياتها.

لكن الحرية هنا تتناسب عكساً مع الزمن، بمروره، تكبر وتنكمش حريتك معه. قادني ذلك إلى الانعزال في غرفتي، ودفعي شعورٌ بكره نفسي وما كنت أقوم به إلى أولى حلقات الاكتئاب، وكل ما يصاحبها من وحدة، ألم، بكاء والأسوأ من كل ذلك، عجزي عن التعبير عما أشعر به.

قد تشتعل نار الثورات في تواريخ يُعلِّمها المؤرخون وتقدم لها أسماء، قد يُختلف حول ظروفها وأسبابها ومآلاتها، قد تتجلى نبضاتها في قرارات تشريعية، وقد يُرسم لها رمز أو تحاك عنها الدعايات، لكنها تعيش وتعاش فقط في اليومي والعادي، في الاِنسان. في النهاية، الأحداث الكبرى تصنعها التفاصيل الصغيرة.

لا عجب أنني مررت وقتها بموجة تديّن حادّ، دامت كل سنوات الثانوية: أرتدي الحجاب بجدية، أصلّي كل أوقاتي، أستمع لأناشيد العفاسي كل صباح، أتابع برامج مصطفى حسني.. وكنت أخاف، انغمست في جوّ التعاسة الذي يسيطر علينا كشعوب بكل ما أوتيت من طاقة.

غريب كيف نملك أحلاماً لا نُقدِّرها، لكنها تساعدنا على المضي قدماً. بمحض الصدفة، وأنا أراجع الرسائل القديمة على فيسبوك قبل يومين، وقعت على محادثة مع فتاة لا أذكر حتى من تكون، سألتني عما أريده بعد الثانوية، وقد أجبتها برغبتي في دراسة اللغة الإنجليزية، وقد أجبتها بشكل لفت انتباهي لما كان يعنيه ذلك لي: كتبتها بالحروف اللاتينية بتكرار الحروف، في لغة المراسلة يعني أنك تقول الأمر بحماس أو بصوت عال، لا بد أنك جربته من قبل.

لم أكن تلميذة ممتازة ولا سيئة، لذلك كانت دهشة الجميع واضحة عندما حصلت المرتبة الأولى على مستوى الثانوية في امتحان البكالوريا، وحظيت فجأة باهتمام الجميع الذي كان غائبا لفترة. وكأي عائلة جزائرية قدمت لي نصيبي من: عليكِ أن تدرسي الطب. لكنني لم أتردد كثيرا في اختيار اللغة الإنجليزية، وهو خيار -لحسن الحظ- لم أندم عليه.

ذهبت للدراسة خارج الولاية، وبين المدرسة العليا والإقامة الجامعية تجسدت عبارة “العالم أكبر من غرفتي”، وشعرت لأول مرة بوجود شيء يسمى “ثقافة”. إلى جانب الكتب التي طُلِبَ منّا قراءتها كمقررات، رغم أنها تبدو لي اليوم سخيفة، لكن وجود عناوين كتب منتشرة في الوسط وقتها كان ملهما، كما كانت رفيقتي في الغرفة والفتيات الشغوفات اللاتي التقيتهن.

غرفة الإقامة -التي لم تختلف في مساحتها كثيرا عن غرفتي في المنزل- أصبحت مجلسا وفضاء لفتيات يمارسن “الشكوكية”، ويتحدثن عن أي شيء وكل شيء يهمهن كإناث في بيئة من العالم الثالث. كنا نجد العزاء في قصص بعضنا البعض، عن الحب والتحرش والمضايقات في العائلة والشارع..والحياة.قصص كنا نتعلق بهاونتشاركها جميعا بتفصيل أو بآخر.

هناك حظيت بالدفعة التي احتجتها لأخرج من تديّن الخوف والريبة إلى تديّن المحبة،لأتخطى الخطوط الحمراء التي رسمتها لنفسي، وبالخطوة لمعاجلة اكتئابي. بحصولي على هاتف أصبح يمثل اليوتيوب وفيديوهات شريف جابر دوكينز ثم بودكاست سام هاريس وغيرهم تحديات جديدة، وتواجدي في وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أكثر، فصار صوتي مرتفعا في نقاش قضايا كبيرة مع العالم الخارجي، لحسن الحظ لم أقع في متاعب نتيجة ذلك.

هكذا وجدت نفسي عام 2019، بعد أربع سنوات في الجامعة، أخرج إلى الشارع في مظاهرات الحراك الشعبي، بدا كل شيء متناسبا لي، التغيرات الطارئة عليّ وعلى محيطي حجم المرارة والتعاسة الذي نتشاركه جميعا.. ونبل شعور أن تعرف أنك تنتمي لشيء أكبر. ساعدني ذلك كثيرا مع اكتئابي، كانت أول مرة أخرج فيها من نفسي ومعاناتي إلى الأوسع: الشأن العام.

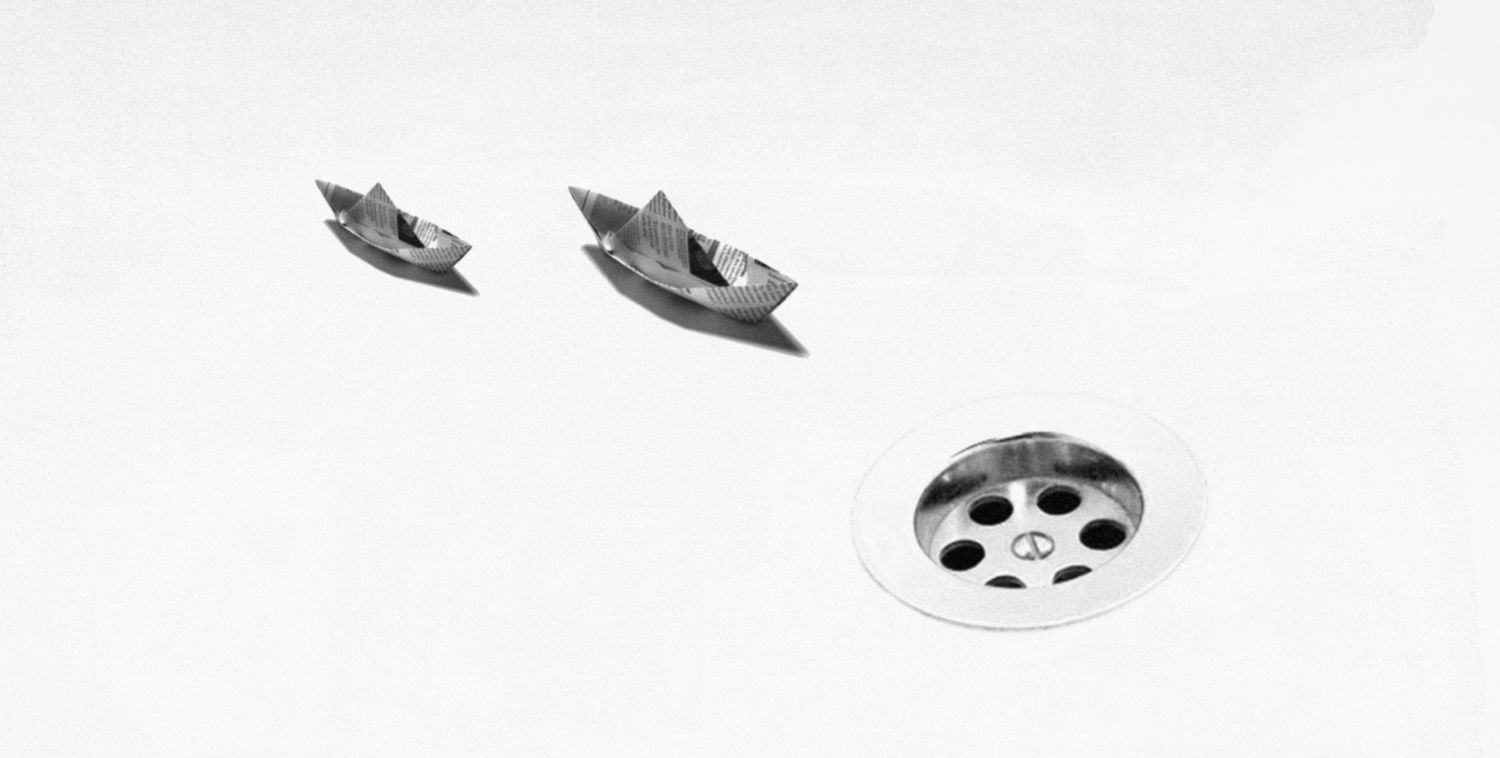

مرّ عامان، تخرجت من الجامعة، لكن مديرية التربية تقول أنّه لا وجود لمناصب شغل هذا العام -ولا العام الذي يليه على الأقل طبعا. أقوم بأعمال حرة تدر عليّ بمبالغ بسيطة بالدولار، ولا يمكنني الحصول عليها بسهولة نتيجة العراقيل البيروقراطية، ويتحتم عليّ الآن الوقوف في الطابور ليومين لأصرف الشيك على ما يبدو.

إلياس/26 سنة.. تحت شجرة الزيتون

أبي من مواليد 66، وأمي من مواليد 71، أما أنا -ابنهم البكر- فوُلدت في 95. يكبُرني أبي بقرابة ثلاثة عقود ولكن لم يشهد كلانا قبل الثورات العربية شعبا يطيح برئيسه– أعتقد أنه لم يسمع بسقوط الشاه فقد كان وقتها مراهقاً مشغولاً برعي الأغنام قرب شجرة الزيتون هذه.

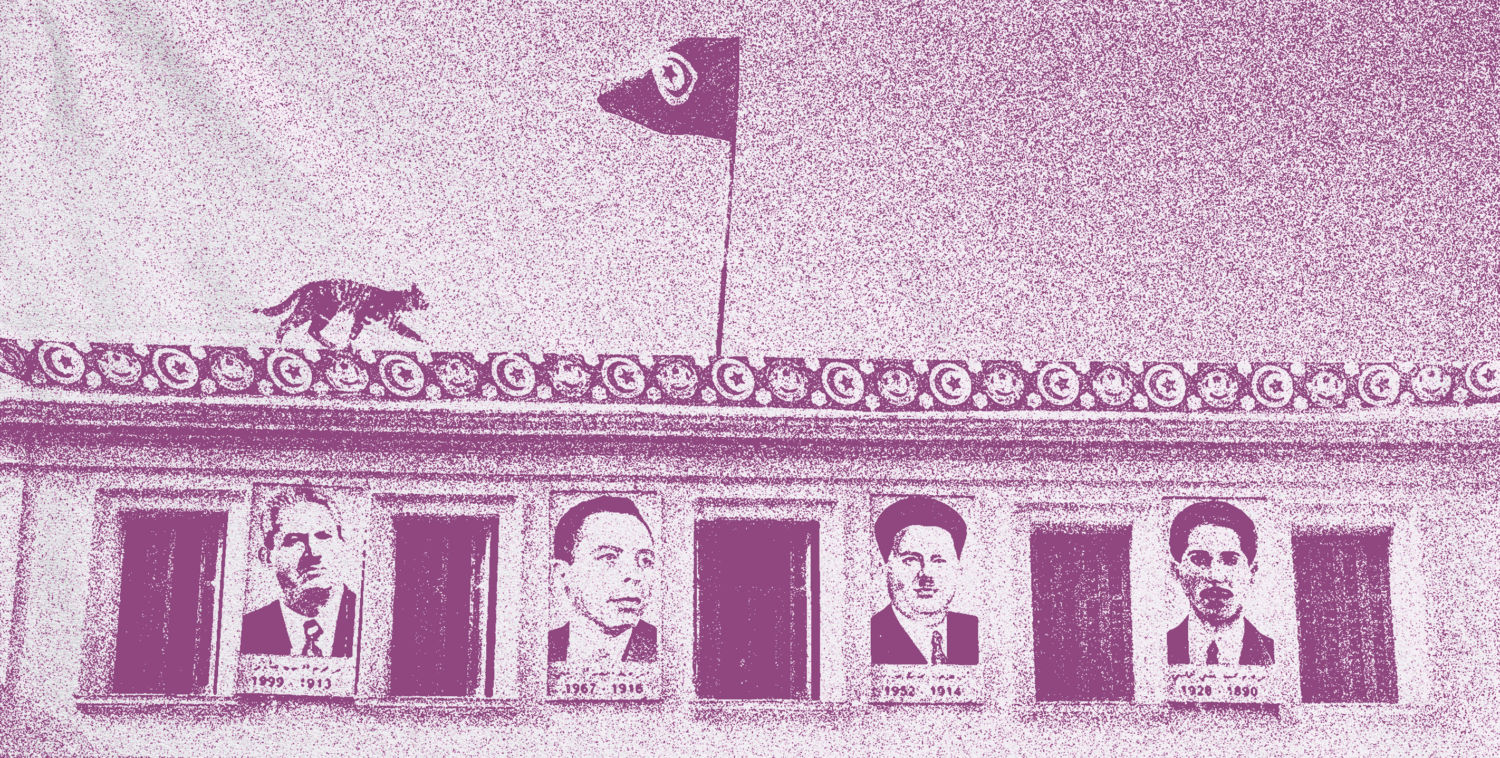

عائلتي متابعة للأخبار والسياسة -لا بد أنك رشقت بسؤال “تبّع (تُتابع) السياسة ولا والو” من قبل، هنا تعتبر شغفاً ككرة القدم، الكل يُعنى بها -لهذا لم نسمع بما سمي بالربيع العربي أو شرارته كحدث بعيد، بقدر ما عايشناه وتابعناه لحظة بلحظة، منذ يوم حرق البوعزيزي نفسه وما تبعه من تسارع للأحداث: مظاهرات، قمع، شعارات، دم، مرورا باليوم الذي خرج فيه بن علي من تونس وانتشر الفيديو الشهير لمواطن تونسي وهو يصرخ بشغف: بن علي هرب.. بن علي هرب.

كنت في الصف الأول الثانوي حينها، لكن أؤكد لك استيعابي لهول الحدث وقوة الشعب وعظمته.. أنا أسترجع القشعريرة، فمي المفتوح، والمشاعر التي وصلتني من قول ذاك الشاب: ما عادش خوف يا توانسة.

لم تكن إلا أياماً قليلة لتنتقل الشعلة إلى مصر، استقبلنا خبر المظاهرات وسقوط الضحايا بنفس التوجّس -وبنفس مهارة تقليب القنوات الإخبارية. لم تُمهلنا ليبيا كثيرا لتعلن اندلاع ثورتها. سقوط مبارك ومقتل القذافي وتنحي صالح وتواصل شلال الدم في سوريا، ودموع أمي، كان الأمر مخيفاً.. الثورات تنفجر كأنها أشياء تحدث كل يوم. تسارع الأحداث لم يترك لنا وقتا لنُصدَم حتى.

مع تزامن الاحتجاجات العارمة في الشوارع الجزائرية، كان سؤال الساعة هو متى يحين دورنا. لا أعرف كيف أصبحت البوعزيزيّة علامة على ثورة قادمة، شبابٌ يحاولون الانتحار بسبب الظروف المعيشية كانت هي الأمل وهي التخويف، هي الخبر وهي الشائعة، كان من العادي أن تسمع في الشارع: “راهي شاعلة في عنابة، كاين واحد حرق روحو” -بفضل الإنترنت، أعرف اليوم أن أحدا لم يحرق نفسه في عنابة، شرق البلاد.

لم يكن الإعلام يُغطي ما يجري، لكنني أتذكر خروج رجال الحرس البلدي، وأتذكر خطاب الرئيس المريح كما أوّلته من أعين أبي وأمي ودعائها بحفظ الوطن والمسلمين.. كانا يحبّان الرئيس أو ربما كانا خائفين -في وطننا نحب خوفا من أن يُبطَش بنا.

مرّ عام وسط خوف كبير، كان ظاهراً في أحاديث وتعليقات الناس، رغم أنها بيئة شبه قروية لم تهمها قضايا العالم غالبا. كنت أستحضر صياح الشاب التونسي “ما عادش خوف” كل ما أشعر بحاجز الخوف الذي لم تقدر احتجاجات 2011 على كسره (في الجزائر).

أتذكر خطاب الرئيس المريح كما أوّلته من أعين أبي وأمي ودعائها بحفظ الوطن والمسلمين.. كانا يحبّان الرئيس أو ربما كانا خائفين -في وطننا نحب خوفا من أن يُبطَش بنا.

تذكر حركة بركات في 2013 أو 2014، صحيح؟ كانت مناهضة لبوتفليقة -غير الموجود آنذاك أصلا- لكنها أطفئت سريعا، في تلك السنة اجتزت امتحان البكالوريا لأول مرة، وفشلت، رغم أنني كنت تلميذا مجتهدا، كان أول فشل لي على الصعيد الدراسي. اجتزته مرة أخرى في العام الذي يليه، عام اندلعت فيه أحداث غرداية (جنوب البلاد) مُرجعة نفس كلمات الخوف في الشارع، نجحت هذه المرة كمرشح في شعبة العلوم التجريبية، سجّلت في الجامعة لدراسة العلوم الاجتماعية، وفشلت في الاختيار. لم أكمل واجتزت البكالوريا مرة أخرى كمترشح في شعبة الآداب ودرست الفرنسية في الجامعة. ولن تصدق إذا قلت لك أنني اجتزته مرة أخرى لكن في مكان شخص آخر، يحسب إنجازاً لي أليس كذلك؟ *ضحك*

في العام الثاني لي في الجامعة، سجلتني صديقة في دورة لفن المناظرة، فنٌّ تعلمته وأصبح شغفا يميّزني، فزت ببطولات محلية وترقيت فيها حتى ترشحت للبطولة الدولية للمناظرة في قطر وذهبت كممثّل للجزائر، لكن تم إيقافي في المطار ومُنعت من السفر، بسبب خطأ مطبعي ارتكبته مصالح الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع.

الشاهد من هذه القصة أنه تم إيقافي يوم الخميس 14 مارس 2019، يومٌ قبل الجمعة الثالثة لحراك 22 فيفري. بعيني شخص في الرابعة والعشرين، سنّ كافية لجعلك ترفض فكرة تولّي شخص لم يظهر منذ سنوات نتيجة مرضه السلطة لخمس سنوات أخرى، حتى لو لم تكن ملما بالسياسة.

كنت خائفا من مصير ما شاهدناه بأعيننا في سوريا وليبيا واليمن وما روي لنا عن العشرية. خوفي وخوف والدتي جعلني أتابع نهاية أول جمعتين من المنزل وكُلّي فرح بعدم حدوث شيء وبسلمية التظاهر. غير أن ذلك الخميس شعرت بالقهر وبكيت كثيرا، ليس سهلا أن تجد شغفا وتبرع وتحلم فيه فقط لتحرم منه بخطأ مطبعي- كم حلما وشغفا قتلت الأخطاء المطبعية؟

عدت إلى المنزل وأمضيت ليلة ليلاء، لا أعرف كيف تجاوزتها، لكن أعرف أنه في الصباح استيقظت وخرجت للتظاهر في ثالث جمعات الحراك، كان في صدري شيء يجب أن أخرجه.. غصّة كما نقول.. الموقف الذي تعرضت له كان القشة التي قصمت ظهر خوفي..

خرجت، في شوارع عين الدفلى (165 كم جنوب غرب العاصمة) وصرخت”ماكاش الخامسة يا بوتفليقة” وفي كل وجه أراه من تلك الأمواج البشرية، دون أن أعرف قصته، أقول “هو شخص كسر خوفه”. وبالمناسبة، من الاِجحاف أن أظهر هنا بمظهر قويّ الشخصية الذي تجاوز الأمر وكسر الخوف، دون أن أذكر الإنسانة التي كانت معي وسط كل ما كان يحدث، ومعها فزت ببطولة المغرب العربي لمحترفي المناظرة، ولو لم يتم إيقافي لكنت أعيش بخوفي إلى اليوم ربما.

نعمة/28 سنة.. أمام السكايب

أتمنى ألّا تتسبب رداءة الإنترنت في قطع اتصالنا.

شعرتُ حقا بأهمية مكالمات الفيديو أثناء الحجر الصحي.

متى كانت آخر مرة استعملت فيها مكالمة سكايب؟ نبدو قديمي الطراز قليلاً، لا أظن أن الجيل الجديد يستعمله حتى. *ضحك*

التغيّرات بين الأجيال لا مفر منها، والصراع واقع، قد نحتاجه في السياق الذي نعيشه، لكن ليس من الصحيّ الإبقاء عليه طوال حياتنا -إذا أردنا تحقيق استقلاليتنا وحريتنا على الأقل، فالبناء أو التأسيس الذي نحتاجه إذا كان على علاقة صراع مع الآخر فسيبقينا مرتبطين بذلك الآخر بشكل ما. قد يبدو ما أقوله دعوة لقطيعة بين الأجيال، لكنني أراه دعوة للحصول على الحق في بناء “هوية”، وإذا لم تصارع من أجل حقك، فإنك لن تحصل عليه على الأرجح.

قبل عشر سنوات انخرطت بقوة في تيارات النسوية والتنوير والحريات، وكنتُ غاضبة من كل شيء وأي شيء له علاقة بثقافة ‘الجماعة/القبلية” التي أتيت منها -بصفتي شاويّة الأصل (أمازيغ جبال الأوراس، شرق البلاد). كرهت الشعب والتقاليد والثوابت المثبطة والخلفية التي حُمِّلتها معي. في المكان الذي انتقلت إليه خارج الجزائر مجتمع يعتنق الفردانية، كنت أشعر بمقدار ظلم رهيب عند مقارنة ما رأيته مع الذي نرثه في الوطن. درّست قبل سنوات مراهقات وقد كُنّ يتمتعن بحريات أكبر بكثير من امرأة جزائرية بالغة.

عوض أن نتوجه كأناس طبيعيين إلى ما نسعاه في حياتنا ونحقق ذواتنا، أو نجرب ما نريده على الأقل، كتبت علينا نحن صراعات مشتتة وفي غير محلها: ما يجب أن ترتديه وتقوله وتفعله وتختاره وما لا يجب.. تؤخرنا عن العالم وتضيعنا.

باقترابي من إنهاء عقدي الثالث، أراني لم أصل سوى لما كان عليّ فعله في أوله. إذا كنت البكر في عائلتك، فأنت فأر تجارب، يجبرونك على اختيار تخصص جامعي أنت لا تريده، وتصارع كل شيء لتكمل فيه وتعيش تعاسة بعد التخرّج. لماذا يتحكّم الأولياء في قرار مثل هذا في حياتنا؟ تشعر أحياناً أنه عليك تبيان الواضح والجليّ.

ليس وكأنهم لا يمتلكون القدرات المنطقية لاستخلاص القضية، بل لا يمتلكون النضج العاطفي لاستيعابها. في هذه النقطة من حياتي أجد فيها رغبة إلى أخذ استراحة، التوقف عن العمل وإعادة التفكير حول من أنا وما أريده حقاً قبل أن يفوت الأوان.

عوض أن نتوجه كأناس طبيعيين إلى ما نسعاه في حياتنا ونحقق ذواتنا، أو نجرب ما نريده على الأقل، كُتبت علينا نحن صراعات مشتتة وفي غير محلها: ما يجب أن ترتديه وتقوله وتفعله وتختاره وما لا يجب.. تؤخرنا عن العالم وتضيعنا.

عندما أعود بذاكرتي وأتذكر صعوبة البدايات، أمتن لحقيقة أن كل الصراعات التي خضتها كانت تعود بنضج عام على العائلة كلها. تطلّب منّي نزع الخمار سنوات وكلمات، لكن أختي بالكاد جلست على طاولة للحديث عن الموضوع أصلاً! لهذا أعتقد أن النضالات الصغيرة اليومية تصنع التغيّرات الكبرى.

قد تكون أفضل تجربة عشتها في العقد الأخير هي الاطلاع على القُطبين الجماعة/الفردانية، مثلاً: أن تعرف جارتكم كم خطوة مشيتَ وأن تكون جارا لشخص مدة 4 سنوات ولا تعرف عنه شيئا. لا أدري أيّ مآل ستأخذه الخيارات الكبرى للمجتمع الجزائري مستقبلا..”سوق موطوك“* ربما *ضحك*.. أنا أتمنى أن تكون مزيجاً متوازنا بين الاثنين.

أريد أن نحقق مكاناً لا يتم التحكم فيه بحياتنا وأحلامنا بدعوى الأخلاق واحترام الكبير، أن تحترم قراراتنا ونُشجَّع عليها، ألا نعامل نتيجة لأزمات الغير، ألا نختار الكذب لعيش ما نريده وأن نتحرر من تأنيب الضمير لأننا لسنا ما انتظروه وتوقعوه منا، وأن نحصل على حقنا بالخطأ حتى لا نكون عرضة للابتزاز.

*عبارة تعني لغة “قُد دراجتك”، واصطلاحا “اهتم بشؤونك”، قالتها شخصية شهيرة على النت الجزائري اسمها أحمد البُدّي.