ينظر إليها، تنظر إليّ، أنظر إلى الأرنب.

«طيب خلينا نسمع رأي تالا..».

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي أنجرّ فيها إلى نقاشات مضنية بين حماتي وزوجي.. يا ليتني ليمونة أنعصرُ فوقك يا أرنبي المسكين لأذوب معك من غير رجعة.

«أنا معاكم إنتو الاتنين!… تسلم إيدك طنط.. الملوخية كتير زاكية. بلّشت أتعود على الأرانب وأحبها. لما أهلي ييجوا يزورونا من الأردن لازم يدوقوها. بس لازم آكلها مع ليمون بكل الأحوال.. ههه».

متى ننتهي من هذه المناكفات بينك وبين والدتك؟ أسأل زوجي ونحن في طريقنا إلى البيت من عمارة العائلة في مدينة نصر إلى التجمُّع الأول حيث انتقلنا مؤخراً.. «دا كدا الأمور هديت”، يقول مازحاً.. «ناسية لما كنا عايشين في العمارة معاهم؟».

لم أنسَ. ولكن لم يتغيّر شيء سوى الوتيرة وبعض التفاصيل، أما المضمون فهو نفسه:

«في مدينة نصر في خير كتير. مشفتش بنت أخوكْ بتتبسط ازاي لما تزورنا هنا رغم انها عايشة في كمبوند؟ بتشتاق للكشك اللي تحت البيت. ما فيش أكشاك في التجمُّع خالص».

«يعني عايزانا نفضل هنا علشان خاطر الأكشاك؟».

الحقيقة أنه فعلاً يوجد الكثير في مدينة نصر. ليس بالضرورة خير كثير ولكن الكثير من كل شيء، تماماً مثل القاهرة. الكثير من الأصوات، الكثير من العمارات، الكثير من التاريخ، الكثير من التلوث والكثير من البشر. كثيرٌ مثل هذا يستدعي حواساً متقدة، وأيادي مفتوحة على الدوام، ولكن يديّ مكبلتان وحواسي خامدة، فكيف لي أن أحمل البحر الهائج وليس بحوزتي سوى دلو صغير؟

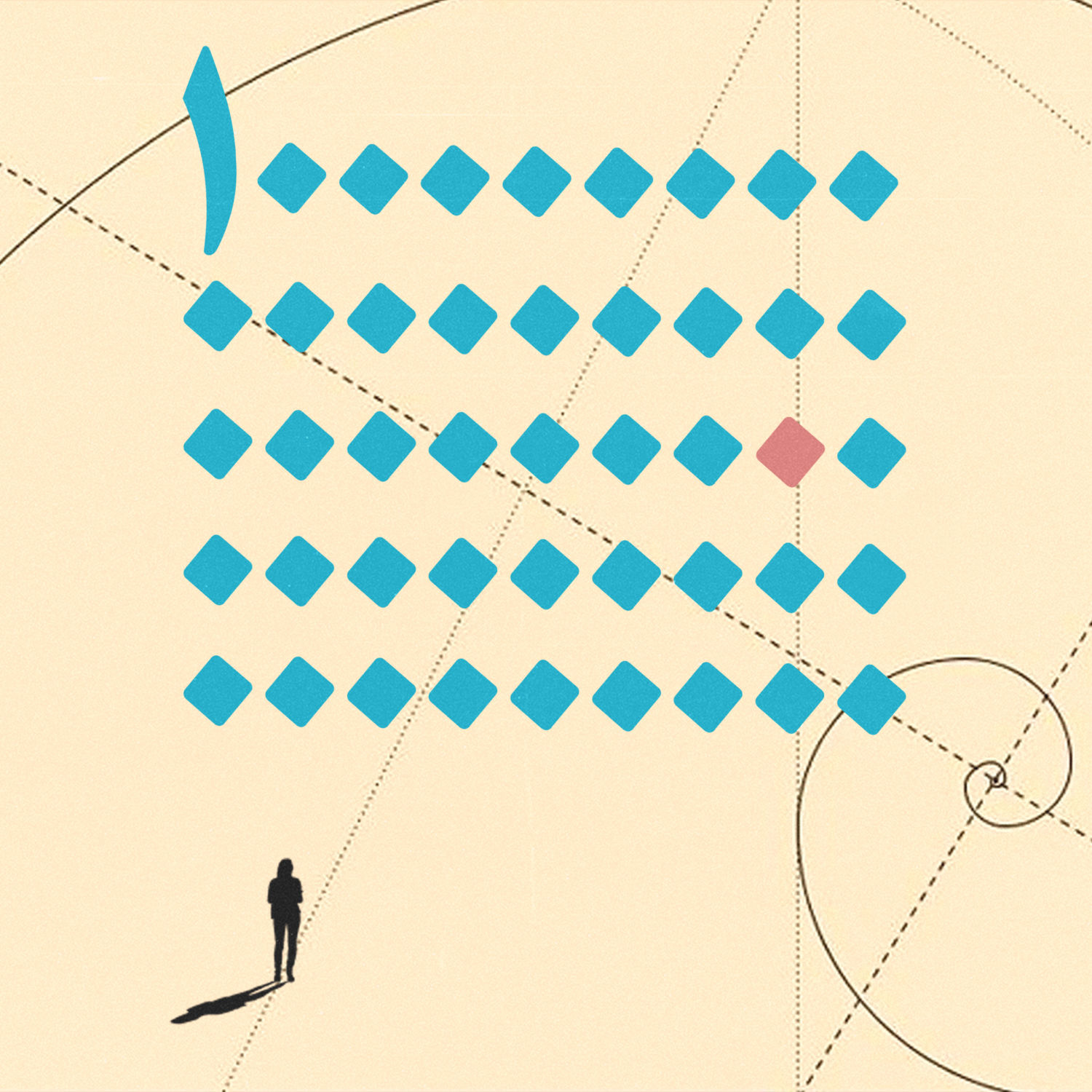

في الأردن أنا واحدة من ١٠ مليون، هنا أنا واحدة من ١٠٠ مليون. يخيفني هذا الاستنتاج. أخاف على نفسي من الاضمحلال كما يضمحل المتعبّد الطائف حول الكعبة تحت أقدام متعبّدين آخرين..

لم أفهم إلى أي مدى تكبرني المدينة قبل زيارتي لها لأول مرة عام 2014. كان عاماً محقوناً بآمال معلقة وشبّان خائبة وحيرة وجودية. هو العام ذاته الذي اعتلاه صوت الجسمي وهو يُبشر بالخير والذي وزّعتْ فيه النسوة والأطفال نشرات وقصاصات لـ«منقذ البلاد». هل هذه هي إذاً الديمقراطية؟ لست خبيرة بهذا الشأن، فأنا آتية من نظام ملكي يتنكّر بالدستور ومن بلد مستعمَر يسمّي نفسه «إسرائيل” ويدّعي أنه أبو الديمقراطيات.

في تلك الزيارة أذكر أنني حاولت قدر الإمكان التكلّم باللهجة المصرية لألّا أقع في مصيدة النصب لكوني «أجنبية». ما زلتُ أحاول أن أتكلم باللهجة المصرية حتى بعد أن انتقلت إلى العيش هنا، لا بل زادت سبل التطبيع فأحاول عن طريق ارتداء الكمامة إخفاء أي ملامح شامية وأحاول كذلك إبراز أي تجعيدة من شعري رغم أنه أملس إلى أبعد حد. ولكني أفعل كل هذا ليس لأني مثل السواح السذج أعتقد أنّ المحليين مسوخ ينوون القضاء على غنائم الزوّار وليس لأنّي أحب اللهجة المصرية على وجه التحديد بل لأنني أريد أن أكون جزءاً من الكل.

أتكلم المصرية علّني أشعر بشيء من الانتماء؛ فربما، أقول لنفسي، لو امتنع لساني عن تعطيش الجيم وكثّف من تكسير الأحرف لشعرتُ أنني واحدٌ من هذا الرقم المهول الذي يظهر أمامي كلما مررتُ من شارع صلاح سالم عبر شاشة مُعلّقة تحصي تعداد السكان الحالي. يقولون أن الأرقام مجرد أرقام ولكنها أكثر من ذلك بكثير.

في الأردن أنا واحدة من ١٠ مليون، هنا أنا واحدة من ١٠٠ مليون. يخيفني هذا الاستنتاج. أخاف على نفسي من الاضمحلال كما يضمحل المتعبّد الطائف حول الكعبة تحت أقدام متعبّدين آخرين. أخاف أن أطوف، وإن طُفت أخاف ألا ينقطع الطوفان، وإن لم ينقطع الطوفان أخاف من الاضمحلال.

لو لم تكن دنياي عائمة مثل سمكة نافقة على سطح النيل تجري أينما يأخذها التيار، لكنتُ، مثل جدتي، أتذمر على كل شخص يجبرني على الذهاب إلى أماكن بعيدة «وين ما الله بحاسب البني آدمين»..

«عايزة قهوة؟» يسألني زوجي. “هانزل أجيب من سينابون».

ياه لو عرفت حماتي أننا وقفنا لجلب القهوة من متجر قرب عمارة العائلة في مدينة نصر. ستفرح كثيراً، فهي تقول لنا منذ أن انتقلنا إلى التجمُّع أن كل ما هو في التجمع من “قهاوي شيك وأماكن نظيفة” موجود منه في مدينة نصر بل وأفضل كذلك. في المقابل يحاول زوجي إثبات أن كل ما هو مميز في مدينة نصر موجود في التجمُّع كالمخابز ومتاجر السوريين.

يُذكرّني هذا المد والجزر، مع فارق التشبيه، بفلسطينيي المهجر القاطنين في أمريكا، الذين يُطعموننا نحن الزائرون القادمون من بلد المقلوبة وورقِ العنبِ والجبنةِ الحلوم، مقلوبةً وورقَ عنبٍ وجبنةَ حلوم وكأنهم يقولون «أرأيتم؟ ما زلنا نحتفظ بالوطن في جعبتنا». وكأن الوطن مقلوبةٌ وورقُ عنبٍ وجبنةُ حلوم- علّ ذلك يكّفر عن شعورهم بالذنب. ولا نسلم نحن في المقابل من هذا الحمق، فعندما يحين وقت زيارتهم لنا نتفاخر بإنجيلزيتنا وتهجئتنا الناعمة لحرف الـ “ر» وتمييزنا ما بين الـ “p» والـ “b». ونتأكد أنهم يعرفون أن لدينا 4g- علّ ذلك يشفينا من عقدة النقص.

أنظر من النافذة وأحاول أن أُخمّن أين نحن فأسمع حماتي تهمس في أذن عقلي: «دا التجمع في آخر الدنيا» ليرد عليها زوجي «دنياكِ غير دنياي».

يا ليتني أعرف أين تقع دنياي حتى أتمكن من الرد على أي منهما؛ دنيا أرمي فيها مرساتي ليصبح تقدير البعيد والقريب مسألة رياضية أخطها على ورق لأُشارع بها الآخرين. لو لم تكن دنياي عائمة مثل سمكة نافقة على سطح النيل تجري أينما يأخذها التيار، لكنتُ، مثل جدتي، أتذمر على كل شخص يجبرني على الذهاب إلى أماكن بعيدة «وين ما الله بحاسب البني آدمين». رحمة الله عليك يا جدتي. قولُكِ سُنحاسب جميعاً في التجمُّع؟!

أُفضّل استخدام مصطلح «التجمُّع» بدلاً من «القاهرة الجديدة» وهو المسمى الأدق، لتفادي اللغط بين منطقتي «مصر الجديدة» و«القاهرة الجديدة» خاصة بعد أن اكتشفت أن الكثير من المصريين يشيرون إلى القاهرة بـ «مصر»، فيقول الصعيدي مثلاً في طريقه إلى القاهرة: «مسافر مصر».

ما زال الأمر يُحيّرني حتى بعد مضي سنتين من مكوثي هنا، ولكني فهمت مع الوقت أنّ مركزية القاهرة قد دفعت أبناء الأقاليم إلى اختزال دولة كاملة في هذه المدينة ليصبح في اللغة اليوميّة كل ما هو غير قاهريّ، غير«مصري». وهو أمر غير محصور على مصر بالطبع، بل يكاد أن يكون معززاً أكثر في دول مثل تونس والجزائر حيث تأخذ العواصم أسماء دولها بشكل رسمي. طبعاً كل هذا لا يعني أن أسماء العواصم ترتبط شرطاً بمركزيّتها، ففي الأردن مثلاً لن يقول ابن محافظة العقبة وهو قادم إلى عمّان: «رايح على الأردن» و لكن هذا لا ينفي مركزية العاصمة.

على أية حال مركزي أصغر من القاهرة بكثير، يكاد لا يتعدّى حواف التجمُّع. أدركتُ في عمّان أنني أعيش في قوقعة ولكن عندما انتقلت إلى القاهرة اكتشفتُ مستغربةً أن قوقعتي العمّانية متنوّعة أكثر، فهي على الأقل تحتوي أجزاءً مختلفة من المدينة وتشجعني على التنقل بين نقاط كثيرة بخفة وحيوية على عكس القاهرة التي يتطلب التحرك فيها تنسيقاً ووقتاً وجهداً ومالاً ممّا يوّفر لأشخاص كسالى مثلي بيئة خصبة للركود.

موضوعياً ورياضياً تحتوي المدن الكبيرة على تنوّع أكثر ولكن في الحقيقة ينطبق هذا الكبر على القوقعات كذلك ما يجعل خرمها أو التنقل فيما بينها أصعب بكثير. هل نُلقي الملامة على الكسل إذاً؟ ربما ولكن لن تسلمي يا قاهرتي المشاكسة من مسؤوليتك كذلك.

يوّترني «بناء» القاهرة المستمر وحالة «قيد الإنشاء» طويلة الأمد. لست معتادة على هذه الوتيرة السريعة من العمران، فعمان مقارنة بالقاهرة مياه راكدة تستغرق مشاريعها العشرات من السنين..

أتدارك لحظياً أننا وصلنا طريق السويس بفضل صرح أثري مهمل ألمحه ذهاباً وإياباً على جانب الطريق. بدأت أتعلق بمعالم مجهولة مثله تساعدني على تحديد أين أنا من هذه المدينة العجيبة. أحمدُ ربّي مئة مرة على نعمة الـ gps ولا أعرف كيف عشنا سنيناً بطولها من دونه، ولكن رغم ذلك أشعر به يقف عائقاً بيني وبين المدينة ليُبقيها متاهة يستحيل عليّ استدركها سوى عبر قوى خارجية مكوّنة من واحدات وأصفار.

أتمنى لو كنت ماهرة في قراءة الطرق، ولكن يبدو أنه لا أمل في ذلك فكدتُ أعجز عن الوصول إلى البيت في جميع المدن التي عشت فيها مهما كانت صغيرة وبغض النظر عن تخطيطها العمراني؛ تهتُ في بيروت ونيويورك بالقدر نفسه.

بعيداً عن التيه، يصعب مقارنة إقامتي في بيروت ونيويورك بإقامتي في القاهرة وذلك لاختلاف أسباب الإقامة. في كلتا المدينتين كنت طالبة جامعية حاصلة على منحة دراسية مما أملى عليّ مكوثاً مؤقتاً ومشروطاً. إذا تخيلنا أنّ خيوطاً رفيعة تربطنا بالمدن، فالخيط بهذه الحالة كان مجرّد سلوك حسن وتفوّق أكاديمي؛ ينقطع الوصل بانقطاع الأخلاق والأدب. وهو الخيط ذاته الذي يربط آلاف المغتربين بمدينة مثل دبي حيث يصحى العامل وينام وهو مرعوب من احتمالية فقدان وظيفته وبالتالي المدينة بأكملها.

أما القاهرة فيربطني بها شخصٌ واحدٌ عزمت أن أبقى ظلاً له مهما حييت. هل إذاً ينقطع الوصل بانقطاع الحب؟ ربما! ولكن أعتقد أنّ الحب أكثر استدامة من الأخلاق والأدب؛ أخلاقي وأدبي على الأقل. والحب يُجذّر تاريخاً يصعب نسيانه حتى وإن ذبل. والحب يحمل في داخله خيوطاً كثيرة أكبر من مجموعها.

المهم، مثل تعلقي بالصرح كنت قد بدأت أتعلق بميدان قريب من بيتنا في التجمع تعلوه تماثيل لفتيان وفتيات يلعبون بطائرات ورقية وبالونات. أتخيلهم يشاركونني اشتياقي إلى البيت بعد نهار طويل، إلى صوت غليان الماء الكسول. أحاول التركيز على وجوههم المُضاءة لأفصلهم عما يطوفون حوله من حروف متفرقة لكلمة «misr italia».

لا تعجبني أبداً فكرة أن تهدي الشركات أنواراً وطرقات للمواطنين؛ لا يوجد مؤشر أخطر من ذلك لخصخصة الحيّز العام. كانت قد انتشرت هذه الظاهرة في عمّان كذلك خلال العقد الأخير فنصبت البنوك وشركات الاتصالات شعاراتها على مياديننا الثمانية واستبدلت أرصفتها الصفراء والسوداء بأرصفة بلاستيكية ملوّنة.

رغم ذلك، أحببت ميدان misr italia. أصف شعوري بالفعل الماضي لأنه بعد أسبوعين قضيتهما في عمّان، عدتُ لأجد مكان الأطفال جرافات ضخمة وخرسانات. المشهد المعتاد لبدء بناء كوبري جديد! لا أفهم ما هذا الهوس بالكباري.

يوّترني «بناء» القاهرة المستمر وحالة «قيد الإنشاء» طويلة الأمد. لست معتادة على هذه الوتيرة السريعة من العمران، فعمان مقارنة بالقاهرة مياه راكدة تستغرق مشاريعها العشرات من السنين. مشروع الباص السريع على سبيل المثال، افتُتح هذا العام بعد 15 عاماً من انطلاقه، أما جسر عبدون فشُيد عام 2006 بعد أربعة أعوام من بدء العمل عليه. لا شك أن التنفيذ في الأردن بطيئ ولكن في الوقت نفسه هنالك ما يضبط عقارب القاهرة على هذا الإيقاع السريع.. الجيش!

***

يوقظني صوت الكلاب الضالة من أفكاري لينبئني باقتراب البيت. أُخرج رأسي من النافذة وأتأمل تلك الكلاب. ارتعبت منها خلال شهوري الأولى هنا. ولكني لا أمانع وجودها الآن، حتى أنني أشفق عليها عندما أسمع أنهم ينوون قتلها للتخلص من نباحها.

وها هي جارتنا تمشي في الحي. كانت قد عادت من كندا بعد هجرة دامت خمس سنوات. تحب حماتي هذه القصة وتتسلح بها كلّما انفتح موضوع الهجرة:

«على فكرة، انتَ عارف إن الأمريكان دول اللي عاجبينك، مش عارفين همّ رجالة ولا ستات؟ عايز تربي بنتك وسط الناس دي؟ تقولك وهي عمرها 5 سنين انا ولد يا بابا؟»

«لا الحقيقة، عايزها تتربى هنا في – أم الدنيا- يتحرشوا بيها زي ما هما عايزين وبعدين يلوموها لأنها كاشفة ذراعاتها»

«يا دي التحرش!. يا بني اتعلّم من غيرك، مش لازم تجرب بنفسك وتتلسع. أهي طنط سعاد عاشت 30 سنة في أمريكا وبتترحم على يوم من أيام مصر. وليه نروح لبعيد؟ اسأل جارتك.. عالعموم، خلينا نسمع رأي تالا».