كنت أحكي مع صديقة في أحد الأيام عن تونس كم كانت عسيرة عليّ، كم أحسست بصعوبة الحياة الاجتماعية، صعوبة ضبط إيقاع روحي مع نبض الحياة اليومية والمجتمع. قالت صديقتي إن تونس العاصمة (قد يمكن تعميم هذه الملاحظة على تونس، البلد) ليست مدينة غرباء.

حمل هذا الوصف حقيقة ما مررت به شخصياً. تونس كانت أحنّ علي من بيروت التي عشت فيها قبل قدومي إلى هنا، لكن قسوة بيروت كانت تأتي كأحد وجوه الشيزوفرينيا المرتبطة بها، مع “طبطبة مهدئة” هي الأكل اللذيذ.. تونس كانت تحرمني جرعات الحب التي كنت قد اعتدت أن ترافق جبروت المدن.

فتونس لا تفتح لك أبوابها عارضة أنواع الأكل عليك لتشتهي وتجرب. تفترض بأن كل من فيها لديهم من يطبخ لهم، من يعطيهم “العولة” (المونة). وانت كغريب لا معرفة لك بأحد من أهل البلاد، وليس لك نافذة على ما يأكله التوانسة غير المطاعم، والتي تكتشف سريعاً جداً قلة أمانتها في نقل ما قد يحتويه المطبخ. لكن ماذا نفعل كغرباء في هذه البلاد إذن؟ هل نمشي في الشوارع طالبين من العائلات تبنّينا حتّى نتمكّن من سرقة النظر على أسرار وجواهر “الكوجينة”.

علاقتي بتونس معقدة، وصلت إلى تونس منذ خمسة أعوام تقريباً للعمل، بعد سنوات من الدراسة والعمل في بيروت واسطنبول. بلا أي معلومة عن “بلاد التونا والبيض والهريسة”. رميتُ نفسي في بحرها دون أن أعرف عمقه. لم يكن لي فيها حينها أي صديق سوى أحد المعارف.

تونس كانت مدينة السهل الممتنع، لا شيء هنا يظهر شديد القساوة، لكنني وجدت نفسي وخاصة في أول سنة أحس باغتراب شديد، بأنّ شيئاً ما يصعب عليّ فهمه، هنالك نوتة غلط، علاقتي ناقصة مع المكان، وأننا في توازن قلق دوما.

عندما كان أصدقائي يسألونني “كيف تونس معك؟” أردّ بأنني أتعامل مع الموضوع من مبدأ “الحب يأتي بعد الزواج”. فقد استوعبت وقتها أنّ زمن العلاقات السلسة مع المدن قد ولّى وأنّ وَصْلَ تونس ووِصالها سيطلب مني أن أبحث عنه، أن أبني علاقة مع المكان واستثمر في حب منتظر مع البلاد، أزرع الحنان وقتاً وجهداً وانتظر أن أحصد إشارات من تونس بأننا على نفس المقام.

من هنا بدأت البحث عن وصل تونس. بدأت البحث عن خيوط الحب في الأكل، وشرعت في بناء علاقة واعية مع الطعام، الروائح، أسواق الخضار، أساليب الطبخ.

حلو ومالح.. كسكسي البرزقان

يجبرك المطبخ التونسي على بذل كثير من الطاقة ليفتح لك أبوابه، يجعلك تجتهد في البحث لتصل إلى شيء لذيذ، أو جديد. في أول شهور لي في تونس فقدت الأمل من الأكل التونسي. مطاعم العاصمة الكثيرة نزعت أي بذور أمل في تذوّق أكل لذيذ، غير حار، وغير مُكلّل بالتونا والبيض. أردت طعما مختلف عن صلصات الطماطم وعن الفلفل الحار التي كنت أواجهها في كل مكان. صدمتي الأولى كمشرقية، وتوقعات أعلى مما يجب أن يكون عليه الأكل. كل الأكل “ماكلة خفيفة“، كل الطعام حار والتونة لا تفارق أي صحن. دمّرتني توقعاتي العالية من الأكل.

سافرت إلى الكاف، في الجبال غربي البلاد، تبعد 4 ساعات حتّى حدود الجزائر. أعتقد أنّ الطريق إلى الشمال الغربي هو أحبّ الطرق على قلبي في تونس، سهول من القمح والشعير توصلك إلى الجبال، حيث الهواء الجاف ودرجة حرارة الشمس التي تذكرني بضيعتي في جبال القلمون في سوريا.

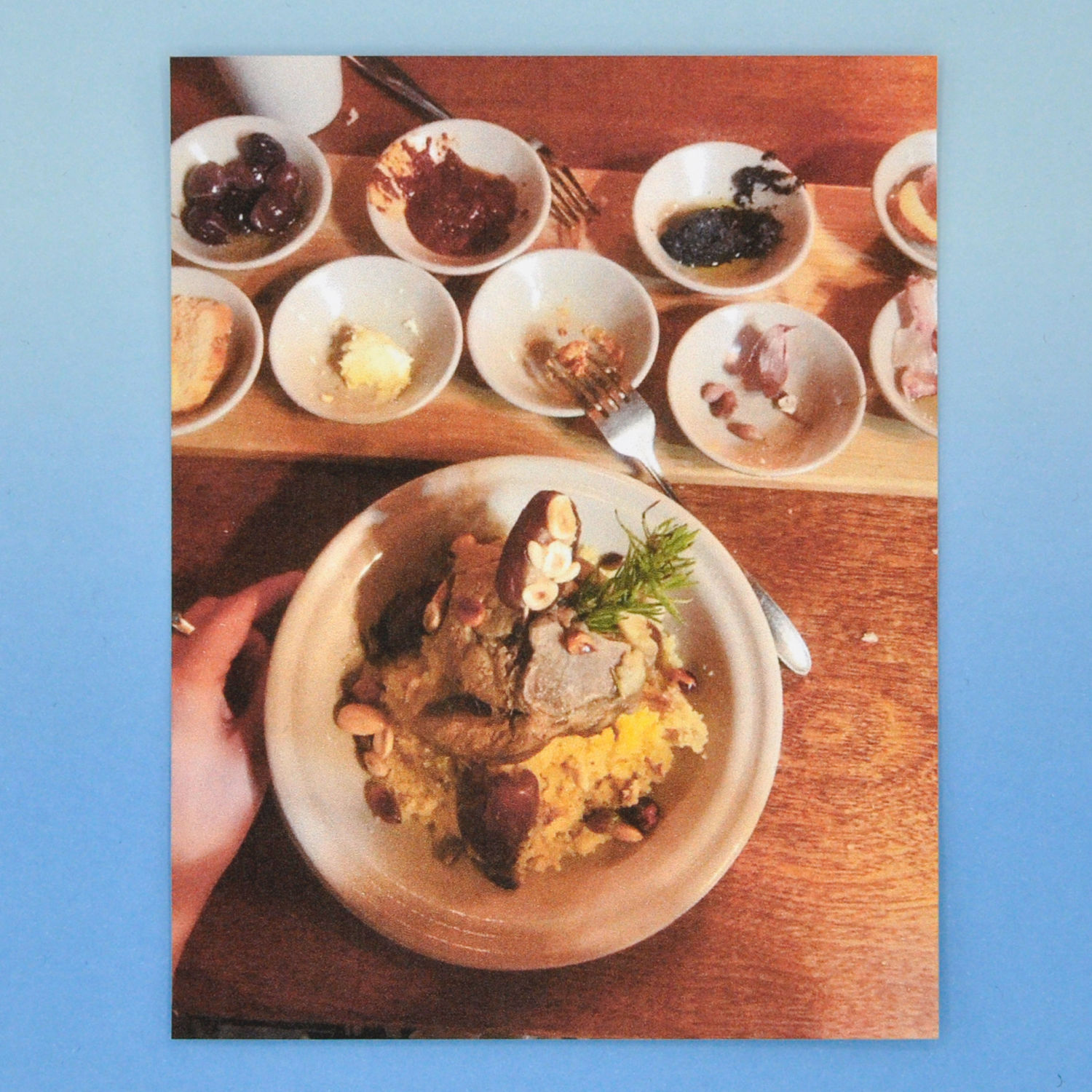

في الكاف، كنت أحضر مهرجان الجاز، وصار أن أحد المطاعم كان يقدم الكسكسي التقليدي للمنطقة في موسم المهرجان. هنالك وجدت الأمل، وكان اسمه كسكسي برزقان. البرزقان هو أحد أنواع الكسكس “الأزعر” (أي ليس بصلصة حمراء). كسكسي يخلط الطعم الحلو للـ دقلة (التمر) والمالح للحم والمكسرات المختلفة.

يُسلق اللحم بالإكليل وقليل من البهارات. يضاف إلى المرق مزيج من الحليب والسمن أو الزبدة العربي. يخلّط الكسكسي بالمكسرات من البندق والكاجو واللوز والصنوبر مع التمر، ثمّ يسقى بمرق اللحم والحليب والسمن ويقدّم في صحن تزينه قطع اللحم وعيدان الإكليل.

البرزقان، كسكسي خاص بالشمال الغربي للبلاد حيث السهول الكثيرة. يُقال بأن لحم خراف الشمال الغربي في باجة وسليانة والكاف لا يحتاج لأي بهارات عند طهيه، لأن الخراف تأكل العشب والأزهار وتأتي زكاوة اللحم منه. ومن عادة أهل الشمال الغربي أن يستقبلوا الربيع في مايو بهذا الكسكسي.

البرزقان انتشلني من بؤس العاصمة، وأعاد لي الروح. بدّل أوراق اللعبة، وفتح أبواب الفضول لما يمكن أن تخبئه المناطق المختلفة من أكلات أو خصائص.

طقوس بلا حرّاس

شيء آخر وقعت في غرامه، هو المرمومة/المغمومة. لطالما كنت أصنف الناس إلى نوعين، محبي البندورة (الطماطم) ومحبي الخيار. عندما كنا صغاراً تحضر لنا أمهاتنا سندويشة الجبنة أو اللبنة، تسألنا : “بدك خيار أو بندورة؟” أنا كنت دوماً من حزب البندورة الطازجة أو البندورة الناشفة، شيء ما غير مريح يتشكل لدي تجاه حزب الخيار والكثير من الأحكام غير المبنية على أي أساس منطقي.

قلاية البندورة أو بندورة مقلية وهي القليل من البندورة المقلية بزيت الزيتون مع الثوم وبهارات، تعدّ بالنسبة لي من أفضل ما يمكن أن تحتويه سفرة الفطور. فكيف إذا وصلت وصفة تأخذ قلاية البندورة إلى مستوى آخر؟

في حلق الوادي، إحدى ضواحي العاصمة تونس التي احتوت أحياء يهودية تونسية كبيرة. علّمني صديق يهودي تونسي واحدة من أطباق الكَِمْية أو المقبلات التي يضعها اليهود على مائدة الشابات يوم الجمعة، وهي المرمومة أو المغمومة.

نقطع الطماطم (كلما كانت لدينا أنواع مختلفة من الطماطم، بنكهاتها المختلفة وألوانها المختلفة وحتى المجففة منها كانت المرمومة أفضل)، نقطع الفلفل الأخضر الحار، ونقشر الكثير من الثوم، نغمرها كلها بزيت الزيتون في الطنجرة (القدر)، ونشعل نار خفيفة جداً تحتها. ونتركها لخمس أو ست أو حتى تسع ساعات على النار. نكلّل الخليط النهائي بالكراوية بعد أن نطفئ النار.

في تونس، وفي جزيرة جربة بالتحديد، تعيش أكبر جالية يهودية في البلاد العربية. يهود توانسة، أصحاب أرض وتاريخ هنا. تكثر الأقاويل حول تأثير اليهود الواسع على المطبخ التونسي. وسمعت البعض في سنوات عيشي هنا يشطح ليقول أنّ أصل المطبخ التونسي الحالي هو مطبخ اليهود التوانسة.

يحكى أن بعض الأكلات أصلها يهودي تونسي مثل الفريكاسيه (أدق وصف يمكن قوله هو أنها دونتس مالحة، عجينة مقلية، تؤكل ساخنة أفضل ويوضع بداخلها بطاطا مسلوقة هريسة، تونا، هريسة، مخلل ليمون، قد يضاف إليها كبّار)، البريك (وهي رقاقات عجين مقلية فيها بيض كمكون أساسي ويضاف إليها تونا، هريسة، بقدونس، بطاطا مسلوقة، كبّار في بعض الأحيان)، المدفونة (وهي خليط من السلق واللحم مع الفاصوليا البيضاء الحب، تطهى على البطيء ولساعات طويلة، أصلها اليهودي هي البكيلة التي تطبخ بالسبانخ).

سألت صديقي (وهو في طباخ وباحث) عن رأيه في تأثير وجود اليهود في المطبخ التونسي. قال لي إن “الأمر بسيط، تونس فقدت جزءاً من تركيبة مجتمعها، هذا الأمر انعكس على المطبخ، وعلى الموسيقى، والثقافة بشكل عام”. أفكّر حقاً بتأثير خروج اليهود من المنطقة وفقدان البلد أحد مكوناته الثقافية، اختصار المكوّن الاجتماعي إلى عنصر واحد فقط، مسلم سنّي مالكي (فيه بعض الحنفيين) وانعكاسات ذلك على كل نواحي الحياة ومنها المطبخ.

الأعياد تختصر إلى عيدين، طرق الطبخ وخاصيات الأكل تختصر إلى مجموعة واحدة من المحللات والمحرمات، يُلغى الفضول في معرفة الآخر. بعيداً عن الفانتازم العامة التي يتم بها تسويق الحُوَم اليهودية في جربة، أسأل نفسي هل فقدان المركب الديني اليهودي في تونس كلها قد يكون سرّع من اندثار بعض الأكلات/ طرق التقديم/ طقوس الطعام التي لم يبق حرّاسها موجودين لحمايتها؟ أم أن الاندثار كان آت في كل الأحوال لكثير من الأطباق كما في الكثير من البلدان؟

الملوخية التونسية

يصعب شرح تطور علاقتي بالملوخية التونسية في كلمة واحدة. الملوخية هنا أكلة تبجيل، وهي ليست كالسورية أو المصرية التي يمكن أن نحضرها في ثلاث ساعات. يضع التوانسة ملوخيتهم (التي نشّفوها وطحنوها لتصبح بودرة) على النار لأكثر من ست ساعات، وقت تصل حتّى العشر ساعات.

قالت لي إحداهن مرة إنها تطبخ الملوخية على يومين، كل يوم خمس ساعات. أكلت أول طبق ملوخية تونسية في أول شهر لي في بلاد الأكل الغريب عليّ وقتها. دخلت إلى منزل أهل أحد الأصدقاء وكانت والدته قد طبخت الملوخية. صحن فيه نوع من الصلصة الأقرب للأسود، عليها طبقة من الزيت وفي وسطها قطعة لحم مغطاة بالصلصة الخضراء المسودة.

حاولت بجهد أن اصطنع التهذيب، لكنني لم استطع إكمال الصحن وقتها. أولى الصدمات الثقافية. عدت إلى خندق الملوخية السورية، لبست عتادي وتحصّنت في مكاني، ودافعت عن شرف أجدادي وتقاليد منطقتي ضد المغاربة (والمصريين طبعاً، لكن هذا نقاش آخر) الذين شوّهوا الملوكية الجميلة.

اليوم يمكنني أن أقول إنني فتحت الخنادق على بعضها وعقدت معاهدات السلام حتى أنني اشترطت على شريكي في السكن تزويد المنزل بشحنات دورية من الملوخية الجريدية التي تعدها والدته. لا أدري متى حصل التبدل فقد بقيت لثلاث سنوات لا آكل الملوخية التونسية ولا أجربها حتى العام الماضي في جربة.

كان آخر يوم لي هناك هو رأس السنة الهجرية وأتى لي صديق بصحن ملوخية، كعادة التوانسة بالاحتفال في رأس العام الهجري بشي أخضر، لتبارك السنة على عكس السوريين الذين يطبخون شيئاً أبيض، باللبن غالباً، لتكون سنة بيضاء. كل الطرق تؤدي إلى البركة.

كنّا ننقل الملوخية من الصحن إلى العلبة التي أحضرتها معي في موقف للسيارات في مشهد سريالي وبعد أن أكملنا العملية بنجاح قمت بلحس أصابعي التي وصلتها الملوخية، واعتقد أن السحر بدأ هنا. انفصلت عن علبة الملوخية التي ذهبت مع أختي في السيارة إلى تونس، بينما أخذت أنا اللّواج (حافلة صغيرة) من الجزيرة إلى قابس، ثم الباص من قابس إلى تونس. وصلت إلى منزلي بعد 12 ساعة، رحلة الشتاء والصيف. وضعت أغراضي في الغرفة، أخذت شاور سريع وتوجهت إلى المطبخ لأغطس في الملوخية.

تُزرع الملوخية، في أغلبها وأفضل أنواعها، في واحة قابس جنوب البلاد؛ الواحة الوحيدة في العالم التي توجد على البحر. يزرع القابسية الواحة بنموذج الطوابق، النخل في الأعلى، الأشجار المثمرة في الوسط، مثل الرمان التي تشتهر بها الواحة، وفي الأسفل تزرع الخضار والحشائش.

الملوخية كما الحنّة القابسية الممتازة تزرع في الطابق الأسفل، وأجد ارتباط هاتين الحشيشتين بنفس المكان مضحكاً، فكل من يرى الملوخية التونسية بعد طبخها لأول مرة يشبهها للحنة. فهل أتى الإلهام لعملها بطرق مشابهة من هناك؟ على كلّ تخرج الملوخية من قابس مرحية في أكياس كالبودرة ولا يعرف معظم التوانسة شكل ورقتها أو النبتة.

في إحدى المرات وصل أحد المعارف المصريين إلى أحد المزارعين في قابس وطلب منه حمولة ملوخية، فجلب له شوالات ملوخية لا تزال على أعوادها. أوقف الحاكم (الشرطة) السيارة على الطريق وكاد أن يعتقل السائق على أساس ترويج حشيش، والسائق يحلف له بالله والأولياء الصالحين أنها ملوخية. بعد كل هذا العذاب انتهى الأمر بقليل من شوالات الملوخية معززة مكرّمة، أوراق في الفريزر لدي، وما بقي منها ذهب إلى حفلة التعذيب تحت المخرطة المصرية.

“جيل البسيسة وجيل الياغورط”

في نهاية 2017 كنت أمضي عطلة نهاية العام وحدي، وفجأة قررت أن أذهب لحضور ملتقى للأفلام الوثائقية. بلدة الرديف، عاصمة انتفاضة الحوض المنجمي، تبعد حوالي ست ساعات بالسيارة عن تونس العاصمة. وقتها لم أكن أعلم إن كان لي معارف هناك أو في قفصة مركز الولاية. فاقترح صديق كنت أتحدث أمامه أن أقيم في منزل عائلة يعرفها.

توجهنا سوية إلى مناطق البرد الجاف (أحبّ الأماكن إليّ). كانت العائلة تسكن في بلدة اسمها القطار. لن أتحدث كثيراً عن الحب والدلال والضيافة التي غمرتني به “أحلام” سيدة المنزل التي استضافتنا. لكن سأحكي عن اكتشافي لأحد أجمل مُزج المكونات والطعوم التي تعرفت عليها.

كوننا في الجنوب (بلاد التمر) كان على مائدة الإفطار نوعان من التمر، أحدهما كما هو، والآخر كان خليطاً من التمر والبسيسة وزيت الزيتون. كانت أول مرة أصادف مزيج زيت الزيتون مع شيء حلو كالتمر، فأنا معتادة على مزجه مع الحار والمالح والخبز. ولكن مع البسيسة كان أيضا مزجاً خرافياً.

البسيسة هي خليط مرحي متكون من العديد من الحبوب قد تكون قمحاً أو شعير مع بقول كالحمص والعدس أو حتى الفول مع مكسرات من جوز ولوز وبوفريوة، بذور كالسمسم، بعضهم يضيفون الخرّوب وأخيراً تضاف إليها بهارات وأعشاب عطرية كالتابل (الكزبرة الحب) والحلبة والإكليل والزعتر البري واليانسون وكل ما قد يصنّف تحت الحبوب/ البقول/المكسرات/الأعشاب العطرية.

عدت إلى تونس مع علبة فيها دقلة بالبسيسة وزيت الزيتون، مزيج أقل ما يقال عنه أنه مغذي جداً ولذيذ. بين الحلو والقوام الترابي العطري للبسيسة ونكهة زيت الزيتون وخاصة إن كان بكراً.

تؤكل البسيسة بشكل أساسي كفطور في الصباح والبعض يعطيها للصغار بعد الظهر كـ”سناك” خفيفة. إما تُحل بالماء لتصبح مشروباً يضاف له السكر (اسمه الروينة)، أو تخلط بالزيت والسكر وتؤكل وحدها. سمعت أيضاً أن بعض الناس في الشابة من ولاية المهدية يأكلون الكرموس/التين في موسمه مع البسيسة، جربتها وكانت شيئاً رائعاً.

لكن مع تبدّل الحياة والاقتصاد واكتساح شركات الألبان للأسواق وحملات الدعايات غير المنقطعة للّبن المحلّى/ الياغورط بدأت الأجيال الصغيرة في العائلات الجديدة الاعتماد على الياغورط كفطور سهل في الصباح. وهو فطور لا يمكن أن تصل فوائده ربع ما تحمله البسيسة من عناصر مغذية. ومن هنا خرجت جملة “جيل البسيسة وجيل الياغورط” التي يستخدمها الكبار للتندر بحال الجيل الجديد الذي لا حيلة له ولا عزيمة، مقارنة بمن كانوا يتغذون على البسيسة في الصباح.

ماذا عن المقرونة؟

غزو الشركات للسوق بدّل الكثير من تقاليد الأكل وليس فقط فطور الصباح. انتشار محلات الشباتي من شمال البلاد لجنوبها ظاهرة تستحق الدراسة. الشباتي هي نوع من الفطائر أو السندويتشات، تخبز العجينة على سطح معدني ساخن من الجانبين ويوضع فيه هريسة حكّة (أي الهريسة المعلّبة)، سلاطة مشوية حكّة، جبن مثلثات (معلب)، سلامي أو مرتديلا (أيضا معلبة)، مايونيز، يضاف لها البيض المسلوق أو الاسكالوب أحياناً. 80% مما يوضع في هذه السندويشة معلّب.

الملفت في الموضوع أنّ لا اختلاف في الشباتي مهما يكن المكان الذي تأخذه منها. إن كنت في بنزرت الشمال، أو في توزر الجنوب. السلعة موحدة ولا اختلاف نابع من طبيعة المكان أو إرثه الزراعي أو الطعوم المحلية. قطاع تجاري كامل مبني على المعلبات يستهلكه أصحاب الدخل المنخفض أو الوقت المحدود ممكن ليس لديهم رفاهية الاختيار. وحتى لو كان لديهم رفاهية الاختيار فالسوق لا يمنحك خيارات أفضل في الشارع.

لكن هذا أكل الشارع، وهو قابل للتأثر بما تنتجه المصانع بطريقة كبيرة. ماذا عن أكل المنزل؟ ماذا تحديداً عن المعكرونة أو المقرونة كما يلفظها التونسيون، والتي أصبحت جزءا مما يأكلونه أكثر من مرة في الأسبوع؟

قرأت في أحد المقالات أنّ تونس ثاني أعلى استهلاك للمعجنات كالمقرونة بعد إيطاليا. الرقم مهول خاصة أنّ المقرونة بشكلها الحالي دخيلة على المطبخ التونسي، ودخلت إلى السوق في الأربعينات وقبل. شركة السنبلة الذهبية تم تسجيلها في 1943 وشركة الوردة البيضاء تم تسجيلها في 1961. (وجب الذكر بأن هنالك ثلة متفرقة ممن يتبنون نظرية أن الباستا الإيطالية أصلها تونسي وأنها سافرت من تونس إلى إيطاليا، بحكم أن التوانسة -والشمال أفارقة- يظفرون الحلالم وما شابه).

اليوم تسأل الناس ماذا تأكلون في المنزل، أو ماذا يحتوي المطبخ التونسي؟ الجواب الأول هو الكسكسي بالطبع، يأتي فوراً بعده جواب مقرونة (مقرونة بالصلصة، مقرونة بالحوت، مقرونة بالتن).

كيف وصلت المقرونة التي دخلت المطبخ منذ بضع عقود بشكلها المصنع الذي نراه في السوبرماركت لتنافس الكسكس الذي تأكله شعوب شمال أفريقيا منذ أكثر من ألفي سنة، وليصبح على رأس لسان الناس كأكل يومي. الإنتاج العالي وتعويم السوق بالمنتوجات هي أحد الأسباب وتبدّل معالم الحياة اليومية وتطلبها لشيء سريع جداً يمكن تحضيره وهنا كانت المقرونة حاضرة لتلبي الدور.

في أحد أيام الحجر المنزلي سألت الأصدقاء على فيسبوك أن يرشحوا لي أكلات تونسية قديمة، صعبة، قلت لهم أعطوني أفضل ما لديكم، أصعب ما لديكم، أريد أن أتعلم والحجر هو الفرصة الذهبية للقيام بذلك. ثم حضرت في بالي مئات الصور على انستغرام التي تحتفي بصحون المقرونة التونسية، وعشرات لوائح الطعام في المطاعم الشعبية منها والفاخرة التي تشير إلى أنواع من المقرونة. عدّلت البوست سريعا مهددة مُقترِحي المقرونة كأكلة تمثّل المطبخ التونسي بالبلوك.

بعد خمس سنوات..

قبل فترة حضّرت أول كسكسي في المنزل.. من الألف إلى الياء. حضّرت الكسكسي بالقرنيط (الأخطبوط) على طريقة أهل جزيرة قرقنة المشهورة بالقرنيط. حضرته من كسكسي القمح الأصيل لتونس الذي زرعه أهلها وليس بكسكسي السميد المحضر من الحبوب الأمريكية المستوردة المعدلة وراثياً التي تُضخ في البلاد. وبهذا أعتقد أني كسبت بجدارة -كمنتجة لا مستهلكة فقط- حقي في إبداء رأيي من غير سؤال أحد في المطبخ التونسي.

لا أحب فكرة المقرونة التونسية، ورأيي تجاه اللبلابي تغلّفه الديبلوماسية والرغبة بعدم إيقاظ الروح الشوفينية لدى من حولي، وأفضل عدم التصريح عن رأيي بالـ مقروظ حتى لا أوقظ الشوفينية في نفسي.

لكنني بعد خمس سنوات في بلاد السهل الممتنع، وجدت الوصل في لقمات هنا وهناك. في كفتاجي باب سويقة، كبكابو بالتن في المدينة، تريليا/سلطان ابراهيم وسلطة مشوية في شوارع حلق الوادي، ودوراد بحري بجانب سوق السمك في بنزرت. في شاي أحمر بالزعتر وسندويشة بخبز الملاوي البيتي تحضرهما لنا سيدة خمسينية على الحطب بجانب الطريق المؤدي إلى الشمال الغربي، تونا منزلية اصطادها والد صديقي وحفظتها والدته بزيت الزيتون في المحرس، في اللاقمي (عصير قلب النخل) في دوز، ولحم الجمل بالفخارة في توزر، والفتات في دوقّة وفي علب الملوخية التي ترسلها أمهات الأصدقاء وصحون عصيدة الزقوقو يوم المولد بعد العودة من خرجة سيدي محرز.. وطبعا، عولة الهريسة العربي التي أرسلها كل سنة لأمي في سوريا.