كلوثوغرافيا

لا أطوي ملابسي؛ حياتها الدّوريّة من حبل الغسيل إلى الجسد إلى الغسّالة إلى حبل الغسيل.. تكشف علاقتي بحبل الغسيل نمطَ حياتي الذي ينزع نحو توفير الطّاقة: جواربي بلون واحد؛ لا وقت لإجراء مطابقة فردَتَي الجورب الـمُنحازة دائماً إلى قانون مورفي.. ملابسي غامقة تقول إنّني أخفي خجلي خلفها، بخلاف ملابس صديقي “النَّعَّاس” الزّاهية/ “ليس لديَّ ما أخفيه”. لا أملك قمصانًا ولا مكوى في البيت.. ملابس داخليّة متشابهة غامقة، تيشرتات متشابهة غامقة، جاكيت غامق، “لابس غراب” تقول جَدّتي..

لا تصاميم معقّدة تُعيق حياتي العمليّة، لا إكسسوارات، لا أشتري حذاءً بخيوط، وإن فعلت فلابدّ من نزعها ورميها مع حشوة الورق.. اشتدّت الظاهرة بعد أن انتقلتُ إلى السّكن بمفردي، غامق في غامق، صمت مطبق تُعلن عنه ملابسي. لكنّ المفارقة أن كلَّ ما أُخفي من شخصيّتي تفضحه ملابسي المعروضة على حبل الغسيل.. صمتُها الصارخ يشرح للجيران من أنا بالضّبط.

سوتيان فارغ

“كانت حمّالة صدريَ الأولى” تقول “نور” (29 عامًا/ بنغازي) مستذكرة حادثة قديمة “مؤلمة”.. “كنتُ كأية فتاة في الرابعة عشرة سعيدة بهذا التحوّل في جسدي وبأنّني أخيراً صرت مكتملة الأنوثة بعد طول انتظار”. غسَلتْ نور حمّالتها ونشرتها مع الملابس على سطح البيت.

ما هي إلّا ساعة حتّى طرقت جارتُهم الباب محتجّةً على “قلّة أدبها” التي آذت استقامة ابنِها. انزعجت أمّ نور من سلوك ابنتها، وبّختها و”حرّمت عليّ نشر ملابسي الداخليّة على حبل الغسيل”. “انشريها على جعبة الماء الساخن في الحمّام.. واريها، ما تخلّيش خوك يشوفها”.. تقول نور بحزن “حجبوا عنها الشمس.. لم تكن شيئًا.. مجرّد قطعة ملابس!”.. قطعة ملابس فارغة من الجسد.!..

تُحيل الملابس – حتّى الفارغة من الجسد – إلى نظام علامات (دالّ – مدلول). ملابس حبل الغسيل عرضُ أزياء ومعلومات.. حمـّالة الصّدر ليست مجرّد قطعة لتغطية منطقة محدّدة وتدفئتها وتحسين مظهرها وشدّها لدعم العمود الفِقري؛ يمكن لها أيضًا لعبُ دور “أيقونة” يتشابه فيها الدّال بالمدلول (شكليًّا). تلعب أيضًا دور علامة “إشاريّة” تحيل المشاهد (بعلاقة ارتباط مكاني) إلى عالم من الصّور والظلال؛ كشف هذه القطعة على حبل الغسيل يحمل تنبيهًا خافتًا – وخبيثًا – إلى وظيفتها. تقود الوظيفة بدورها إلى موضع الوظيفة، وصولًا إلى صاحبة موضع الوظيفة التي تنكشف عارية في خيال المشاهد.

هذا تمامًا ما تتجنّبه عائلة نور التي لم تنتهِ قصتُها عند توبيخ أمّها لها.. تقول بقيّة الحكاية إن أخاها قد تشاجر مع ابن الجيران في حادث عَرَضي، وفي غمرة العركة الكلاميّة الحامية قال له على مسمع أولاد الشّارع “يلّلي أختك ستيانها سمائي..!”.. وكان على نور هذه المرّة أن تحتمل توبيخَ شقيقها المهزوم في العركة.

عائلتي أيضًا – وربما عائلاتكم إذا ما كنتم تنتمون إلى مجتمع محافظ – تتجنّب نشر القطع السرّيّة على حبل الغسيل.. يقول “المدني” (32 عامًا/ دَرْنَة) “لا أذكر أنني رأيت ملابس داخليّة على حبال الغسيل.. كانت حبالًا مشتركة وكان سكّان العمارة ينشرون ملابسهم على السّطح بتنسيق المواعيد وتقسيم الحبال، ولم يسبق لي – فيما أذكر – أن رأيت ملابس داخليّة منشورة على السطح.. كانت عائلتي تنشرها داخل البيت”.. يشير المدني أيضًا إلى الدّور الاجتماعي “نشر الغسيل كان وظيفة الأولاد الذّكور.. بخلاف ما هو شائع من أنها وظيفة أنثويّة تُعيب كبرياء الرّجل.. وهذا الوضع خاصّ ودقيق فرضته ظروف السّكن والعادات الاجتماعيّة للمجتمع المحلّي الذي نشأتُ فيه”..

يحمل حبلُ الغسيل كَمًّا من المعلومات في نظام سيميائي.. يمكن الاستدلال عن النّمط الاجتماعيّ العامّ للأسرة بالنّظر إلى حبل غسيلهم. يمكن تخمين أعمارهم وأحجام أجسادهم وتقريب نسبة الإناث إلى الذّكور وانتمائهم الدّينيّ والفكريّ وربّما الإثنيّ والمناطقيّ وحتّى مزاجِهم العامّ من ملابسهم، يمكن أيضًا تخمين الحالة الاقتصاديّة للأسرة أو مكان عمل أحدهم أو معرفة ما إذا كانوا قد رزقوا مولودًا حديثًا، مع إمكان تحديد جنس المولود.

يمكن تخمين سلوكهم من ملابسهم المنشورة بعصبيّة وغضب أو عشوائيّة صارمة أو ربّما سلاسة ولطف كأنّها مفاتيح موسيقيّة على نوتة.. يمكن لنمط الغسيل أن يعبّر عن نزعة فَرادة، لجارتي التركيّة سلوك مُلغِز في نشر بنطلون الجينز؛ إنها لا تكتفي بقلب أعماقه وجعل ما هو داخل خارجًا، بل أيضًا تنشره في وضع أفقيّ.. إعلان صريح ونادر عن مزاجها الغرائبي..

بروفايل

إذا كانت ملابسي هي بروفايلي الشّخصي، فإن حبل غسيل أمّي هو بروفايل أسرتي.. في شقّتنا القديمة في “أرض لملوم/ بنغازي” كان نشرُ الغسيل شَـرًّا لا بدّ منه؛ فلا فِناء ولا منور ولا سطح بيت.. شرفة صغيرة يمتدّ منها لوحان معدنيّان مشدودة عليهما حبال كِتَّان أو بلاستيك.. تنشر أمّي الجلابيب الرجاليّة أولًا، ويكون موضعها في الخارج لتُشَكِّلَ دِرعَ الحِشمة.

ثم تتدرّج الملابس بحسب انضباط تراتبيّ صارم، لتصل في النّهاية إلى الملابس الدّاخليّة التي لن تكون – بالضّبط – في الدّاخل. بل في منطقة خفيّة لا تمكن مشاهدتُها لا من الخارج ولا من الداخل (مخاتَـلةً لعيون الضيوف الفضوليّيّن).. تحدث أحيانًا بعضُ الأخطاء في التوزيع، ولا تتوقّع أن يخجل أبناءُ الجيران حين يغتنم أحدُهم الفرصة لتمثيل بذاءته الصّريحة “الكاميتشا متاعكم عَمَتْنا”.

إخراج ما هو خاصّ إلى ما هو عامّ يحيل إلى فضاء نقاش عموميّ.. تقول “سها” (27 عامًا/ القاهرة) “كُنَّا في الصّعيد نتقيّد بالتراتبيّة المعروفة، وهذا شائع أيضًا هنا في القاهرة، غير أن بعض الأُسر تميل إلى استعراض ملابس ذكورهم على الحبل الخارجيّ (لإغاظة الجيران أو لتهديدهم أحيانًا)، وهذا ما دفع إلى نشوء ردّ فعل رمزيّ من بعض المدافعات النسْويَّات اللّائي لا يجدنَ حرجًا في نشر ملابسهنّ الدّاخليّة نشرًا ظاهرًا، ليس – بالضرورة – دفاعًا عن حقّ المرأة في نشر ملابسها الدّاخليّة على الصّفّ الأوّل، إنما مناهضة لهذه الطريقة التي تُقزّم الأنثى وتُلزم إخفاءَ رموزِها في حين تحتفي بالذّكر وتراه مصدرَ فخر وقوّة.. أنا عن نفسي لا أخفي ثيابي ولا أتعمّد عرضها.. أنا لا اكترث بهذا الخصوص.”..

وكما هو الحال في المجتمعات المحافظة الأخرى فنشر ملابس النّساء الدّاخليّة في الصّفّ الأوّل يجلب المتاعب في القاهرة أيضًا، لكنّ هذه المتاعب ليست فقط بسبب أن هذه الملابس خاصّة، إنما أيضًا – على ما يبدو – لأسباب تاريخيّة خاصّة بالقاهرة؛ إذ تشير بعض الكتابات إلى أنّ عادة عرض ملابس الإناث الدّاخليّة كانت طريقة معمولًا بها سابقًا أثناء تقنين خدمات الجسد، كانت النّساء اللّائي يعملن في مجال الجنس مقابل المال – إن صحَّ ما جاء في الكتابات – يعمدن إلى نشر ملابسهنّ الدّاخليّة ظاهرةً في شرفاتهنّ للإشارة إلى نشاط الشّقّة، إنّها لافتة “ضوئيّة” لا تخطئها العين.. اختفت هذه العادة لكنّ الذّاكرة المصريّة على ما يبدو احتفظت بتاريخ هذا السلوك.

“كرونولوجيا” حبل الغسيل

لا يمكن القبض على تاريخ ماديّ قديم لحبل الغسيل.. يعثر منقّبو الآثار على بقايا معدّات طبخ فخّاريّة وأدوات صيد وزراعة لكن ما من حبل غسيل؛ فلا الملابس تتحجّر ولا الحبال.. لا نعرف على وجه الضبط متى انتقل الإنسان من تجفيف ملابسه بنشرها على الصّخور والأعشاب وأغصان الأشجار إلى الحبل المشدود قَصدًا لغرض نشر الملابس.

لا أثرَ لحبل غسيل في لوحات بلاد السّند وسومر ومصر القديمة، لا حبل غسيل في تماثيل الإغريق والرّومان أو رسومات الواسطي أو حتّى لوحات عصر النّهضة.. ثـمّة أدلّة مبكّرة على وجود ملابس في نقوش أكاكوس وتاسيلي ولاسكو، وفي مرحلة لاحقة أدلّة على عادة غسل الملابس لكن ما من حبل غسيل.

أفكر الآن في لوحة لفان غوخ مطبوعة على مذكرتي: سيدة تقف في فضاء انطباعي طولي تراقب حبل غسيلها المتقاطر تحت ثقل الماء. لا أجد أثرًا لحبل غسيل أقدم من هذا إلا أوّل رصد مُعجميّ لـ”حبل الغسيل”، الذي كان عام 1830 في قاموس “ميريام وبستر” الإنجليزيّ، الذي عرّف حبلَ الغسيل بما يمكن ترجمته أنّه: “قطعة من الحبل أو سلك يعلِّق الناسُ عليه ملابس مبلّلة لتجفّ”.

يبدو أنّ حبل الغسيل ليس إلا ابتكارًا حديثًا نسبيًّا. لكنّ هذا لا يمنع افتراض أنّ إنسانًا قديمًا ما قد خطر على باله – في لحظة غامرة بالإلهام – أن يشدّ حبلًا بين غُصني شجرة وينشرَ ثوبَه، دون أن يلتفت التاريخُ إلى هذا الحدث الثّوريّ..

تاريخ الماء

أو بعبارة أدق: تاريخ غسل الملابس بالماء.. لا نعرف على وجه الضّبط متى خَطَرَ على بال الأسلاف أن ينقعوا ملابسهم عمدًا في الماء ويغسلوها بذات الطريقة التي ماتزال شائعةً في المجتمعات النّهريّة التي تفرك ملابسَها عند النّهر وتضربها ضربًا مؤلـمًا على الصّخور أو باستعمال مضاربَ خشبيّة ومطارق.. يتجلّى هذا المشهد في صورته العجائبيّة في “دوبي غات” في الهند؛ حيث أكبر مغسل ملابس في الهواء الطّلق..

إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ظاهرة شُحّ الملابس في المجتمعات القديمة وأنْ لا بدائلَ في تغيير الثّياب، فلن نتخيّل أنّ غسل الملابس كان عادةً رائجةً، إذْ كان الثّوب القديم سلعّةً مُعمّرةً أكثر مـمّا يبدو عليه في يومنا. وحتّى وقت قريب كان أجدادُنا يورّثون الثّياب لأبنائهم، وربما عاش الواحد منهم أغلبَ سنوات عمره بثوب واحد، ما أوجب أن يعتكف كلُّ من يغسل ثوبَه الوحيدَ في بيته أو مخبئِه ريثما يجفّ. وتقول الحكاية إن أحدَ الليبيّيّن اختبأ عاريًا خلف شجرة بَطُّوم كان قد نشر عليها “جَرْدَهُ” الذي كان ثوبَه الوحيدَ، وأطلقَ صوتَه المفجوعَ خلف اللّصّ الذي اختطفَ جردَهُ للتوّ “ما عَقَّب عَليّ عامرة..! ما عَقَّب عَليّ عامرة..!”/ (لقد سرق كل شيء تمامًا)..

يخبرني والدي أن الماء في بنغازي حتى نهاية الأربعينيّات وبداية الخمسينيّات لم يكن يصل إلى بيتهم في حي البِركة. كانوا كعادة سكّان المدينة يعتمدون على الورّاد الذي يأتي بالماء في صهريج محمول على عربة، وكانت وحدة قياس بيع الماء هي (السّطل/ الدّلو). يخبرني أيضًا أن المصدر الثّاني للماء كان (الشّيشمه) وهي الاسم المحلي للصنبور في ليبيا..

كان سكّان المدينة يقصدون الشّيشمه العموميّة، يتذكّر والدي أن إحدى هذه الشّيشمات العموميّة كانت في حيّ الرّويسات. وأخرى كانت في حي السّبّالة الذي ربما أستمدّ اسمَه منها؛ إذ أن كلمة سَبّالة هي أيضًا من أسماء الصّنبور التي مازال جيرانُنا في تونس يستعملونها للإشارة إليه. ولا أدري إن كانت كلمة سبّالة أتت من كلمة سبيل، لكن كلمة شيشمه على الأغلب مرتبطة بالاسم التركي للنافورة (تشيشمي Çeşme)..

يقول والدي “كان الأولاد الذّكور في الغالب هم المسؤولون عن إحضار الماء من الشيشمه إذ يقفون طابورًا مع بادوناتهم المعدنيّة أو البلاستيكيّة، وكان المنظر الشائع الآخر هو البتّيّة – وهي البرميل المعدني – التي كان الأولاد يملؤونها ويُـحكِمون إغلاقها ثم يُدَرهبونها على طول الطريق إلى البيت، في مشهد شاع في حيّنا حتى عام 1954 تقريبًا حينما وصل الماء أخيرًا إلى بيوتنا في البِركة”..

أخبرني أحد حفظة التاريخ الشفاهي للمدينة/ الحاج محمد البنّاني أن بعض العائلات البنغازيّة من سكّان حيّ الصّابري المطلّ على البحر، كانت أحيانًا تلجأ إلى وسيلة أخرى لجلب الماء، وهي حفر آبار للوصول لمياه جوفيّة قريبة جدًّا من سطح الأرض، لكنّ هذه المياه لم تكن ذات جودة عاليّة، إذ تختلط قليلًا بملوحة البحر. لكنّها كانت تُغني طالبيها، ومنها جاء بيت الشعر البنغازيّ المعروف “بلا جميلة الورّاد.. نشربوا شراب الصّابري”..

ظلت المياه في أغلب أحياء بنغازي ذات ملوحة نسبيّة حتّى بداية التسعينيّات حينما اكتمل مشروع النهر الصناعي، وهو عبارة عن شبكة من أنابيب عملاقة تحمل الماء العذب آلاف الكيلومترات، من الصحراء الكبرى إلى مدن الساحل الليبيّ.

تاريخ الملابس.. تاريخ الحبال

يعرض رسمٌ كاريكاتوريّ حبلَ غسيل مرتبة عليه ملابس داخلية نسائيّة مقرونة بتواريخ شيوعها على الترتيب، وتلاحِظ من الرّسم أنّ هذه القطع – التي تبدأ بالفَرْعة البوليستر البيضاء الشائعة في القرن التّاسع عشر – تصغر كلّما اتجهتَ إلى التّاريخ الأحدث حتّى تصل إلى الكيلوت “أبو خيط” المرتبط بالتّاريخ الحالي، ويُقرن هذا الرسم بتعليق ساخر “إنّه دليل على الاحتباس الحراريّ”.

آخر تحوّلات الملابس يمكن رصدها بالنّظر إلى الضّيف الجديد الذي حلّ على حبل الغسيل بعد تفشّي وباء كورونا؛ حيث تستعمل الكِمَامة القماشيّة عوضًا عن نظيرتها الطبيّة وسَرعان ما دخلت عالم الأزياء والموضة بتصاميم وألوان مختلفة.. نحن نرتدي اليوم ما هو نتاج أكثر من 60 ألف سنة من التحوّلات الـملبسيّة..

بدأ تاريخ الملابس على ما يبدو مذ حاول الإنسان البدائيّ تنظيم التّسافد بتغطية الأعضاء التناسليّة، إضافة إلى دوافعَ أخرى أكثر وضوحًا مثل الحماية والوقاية من البرد أو الحرارة.. ثـمّة دافع آخر يشير إليه “هربرت سبنسر” حينما يخمّن أن منشأ هذه الظّاهرة الثّقافيّة قد يكون طقسًا احتفاليًّا مارسه الصّيّادون الذين تباهوا بارتداء جلود طرائدهم ولفّوا بها أجساد ذويهم استعراضًا وتمييزًا لأنفسهم عن الطّبقات الأقلّ نجاحًا.. لقد خاط إنسان “نياندرتال” ثيابَه مثلما فعل أبناء عمومته “السابيانس”/ أسلافُنا نحن..

أمّا تاريخ الحبال فيرجع أقدمُ دليل فيه إلى نحو 50 ألف سنة، في كهوف “أبري دو ماراس” جنوب شرق فرنسا حيث عاش إنسان نياندرتال لفترات طويلة. كشف فحص مجهريّ لقطعة حجريّة حادّة – استُخدمت أداةً مبكّرةً – عن خيط صغير (6 مليمترات) كان عالقًا بقشرة القطعة الحجريّة.

لَفّ إنسان نياندرتال حُزمةً من ألياف الصنوبر باتجاه معاكس لعقارب السّاعة، ثم جدل ثلاث حُزم معًا في اتجاه عقارب السّاعة، الأمر الذي يعني معرفته بالاتجاهات. يقول “بروس هاردي” في كليّة “كينيون” في “جامبير” بولاية أوهايو: “لا يمكن عمل أيّ شيء دون هذه الخطوة الأوّليّة.. الألياف الملتوية هي تقنية أساسيّة”.. ربما استعمل نياندرتال الحبلَ لصنع مطرقة أو فأس.. ومن يدري، فربما شطحَ خيالُه واستعمله حبلَ غسيل. (نياندرتال دائمًا يفاجئُنا)..

قبل هذا الاكتشاف، كان أقدمُ حبل معروف منذ 19 ألف سنة، في موقع “أوهالو 2” بالقرب من بحيرة طبريا، وهو مرتبط بالإنسان الحديث.. أمّا عن أوّل الأدلّة المصوّرة حول استعمال الحبال لتجفيف الملابس فلم أقع على أيّ دليل أقدم من لوحات القرن التّاسع عشر، حيث بدأت الملابس تظهر منشورةً بترتيب على حبل مشدود، ثم بدأت تظهر المشابك التي يبدو أنّها مصنوعة من خشب..

في عام 1911 حصل “جيلبرت توين” وهو صانع عجلات أسترالي، على براءة اختراع لتصميمه أوّل رافعة ملابس دوّارة (حبل غسيل مظلّي). لكنّ هذا الاختراع لم يحل محلّ حبل الغسيل التقليديّ والعمليّ الذي مازال يحظى بشعبيّة حتّى مع مزاحمة المجفّف الآلي.. يشجّع النّشطون البيئيّون على استعمال حبل الغسيل عوضًا عن المجفّف الآليّ، وهم بهذا يدفعون باتجاه الاستفادة المباشرة من الطّاقة الشّمسيّة ويعملون على الحدّ من استهلاك الكهرباء وتصاعد الكربون.. وهي ذاتها الحجّة التي يستعملها نشطو “ثورة غسيل الملابس” في إنجلترا والولايات المتّحدة، وهي حركات مناهضة للقوانين التي تمنع نشر الملابس في الخارج بحجّة أنّـها تفسد المظهر العامّ..

تاريخ الصّابون

يعلّق بائع مواد تنظيف مادحًا جودة مسحوقه لمسؤول ليبي فاسد “هذا التّايد يغسل حتّى الذّنوب”.. يختلف صابون اليوم – الذي يغسل حتّى الذّنوب – عن صابون الأسلاف الذي لم يكن صابونًا (بما فيه الكفاية)، بل كان خلطة دهون ورماد. لكن هذا القدر الضئيل من صابونيّة صابون الأسلاف كان كافيًا لتنظيف ما يمكن تنظيفه..

اخترع البابليّون صابونهم 2800 ق. م. بغلي الدّهون مع الرّماد. وتُظهر مخطوطة مصريّة قديمة “برديّة إبيرس” 1550 ق.م. أنّ المصريّين القُدامى قد استعملوا مزيجَ الزّيوت النّباتيّة والحيوانيّة مع الملح القلويّ لأغراض التّنظيف. أمّا الصّينيّون خلال حكم أسرة “ژو” (771 – 226 ق.م.) فاستعملوا رمادًا نباتيًّا ممزوجًا بمسحوق الصّدَف لإنتاج مادّة قلويّة تزيل البقع..

ويُرجِعُ الباحثون كلمةَ “صابون” Soap، إلى المفردة الرّومانيّة Sapo التي تشير إلى جبل كان موقعًا طقسيًّا لتقديم الأضاحي.. مَثّل جبل “سابو” بيئةً مثاليّةً لدمج الدّهون الحيوانيّة مع الرّماد والتي تتجمّع – منحدرةً مع الأمطار الغزيرة – في نهر “التيبر” المجاور، لتلاحظ النساءُ بعد غسل ملابسهنّ في النّهر الأثرَ السّريعَ على الملابس..

وثّقَ “پليني الأكبر” (القرن الميلاديّ الأوّل) استخدامَ الصّابون لأغراض طبيّة، وأشار إلى أنّ شعوب “الغال” (السّلاتيّون/ شعوب غرب أوروبّا) قد استعملوه لجعل الشَّعر أكثر لمعانًا.. وفي 1370 سُجِّلت أوّل ماركة موثّقة من صابون مارسيليا المصنوع من زيت الزّيتون..

تخبرني أمّي عن عائلة جدّتي التي قضت طفولتها في معتقل المقرون بداية الثلاثينيّات “في حَبس المقرون كانوا يصنعون صابونهم من نبات البَطُّوم، إذ لم يكن الصّابون الإيطالي متوفرًا إلّا نادرًا. وحتّى مع شيوع الصّابون التّايد المسحوق لاحقًا وأيضًا الصّابون السّوسي – الذي يُصنع من زيت الزيتون – ظلّت بعض العائلات تصنع صابونها بنفسها”..

استمرت بعض العائلات الليبيّة التي تقيم خارج المدن الكبرى في صناعة صابونها باحتراف حتّى وقت قريب. تقول “عتاب” (48 عامًا/ طرابلس، القره بولّلي). كانت جدّتي “سالمة بنت مهرة” تصنع صابونها بنفسها حتّى منتصف السبعينيّات، وكان صابونها يحظى بسمعة جيّدة بين أوساط الأقارب والجيران. كانت تعيد استعمال الزّيوت النّباتية بعد الطّبخ وتخلطها بالصّودا وبعض العطور، تطبخها ثم تصبّها في قالب خشبي حتّى تتماسك، ثم تقسّمها بعد ذلك إلى قوالب.. ومازالت العُلب المعدنيّة الخاصّة بالحليب المسحوق تذكّرني بصابون جدّتي، إذ كانت تخزن صابونها في مثل هذه العلب المعدنيّة”..

امتلكت عائلة أبي غسّالة كهربائية في نهاية الستينيّات.. وكذلك عائلة أمي وبعض العائلات الأخرى ذات الدخل فوق المتوسط بقليل.. وكانوا يستعملون الصابون البودر الذي مازلنا نسميه (صابون تايد) نسبة إلى العلامة التّجارية المعروفة “تايد” التي تسوّقها الشّركة الأمريكيّة “بروكتر آند غامبل”.. كانت هذه الغسّالة التي تنتجها شركة أمريكيّة أيضًا عبارة عن برميل معدني له فتحة من أعلى وينتهي على الجانبين ببكرات أسطوانيّة تستعمل لغرض العصر.

هي ذاتها التي اعتدنا أن نراها في كارتون توم وجيري، حتّى حلّت لاحقًا الغسّالة ذات الحجرتين (البنت وأمّها)، وهي التي عرفتُها في طفولتي؛ الغسّالة المرفقة بالعصّارة، واستمرت حتى شيوع الغسّالة الأوتوماتيك نهاية التسعينيّات وبداية الألفينيَّات..

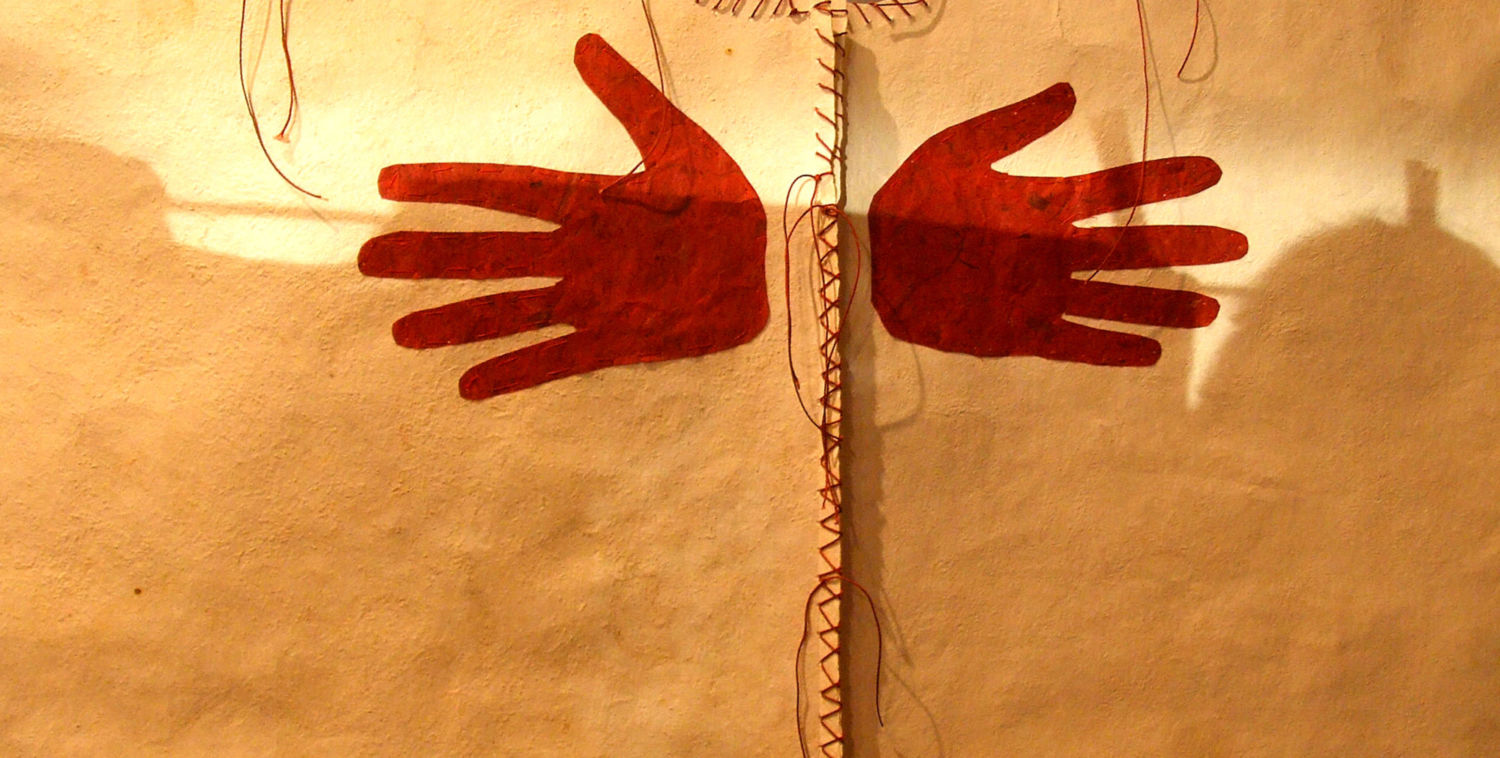

خارج المدن استمرت العائلات الليبيّة في القُرى وأيضًا البادية في غسل ملابسها في اللّيّان (طشت يصنع من الستانلستيل) أو في الجفنة حتّى السبعينيّات.. وهذا ما تخبرنا به عتاب عن جدّتها في (القره بولّلي) التي “كانت تغلي الملابس في الماء، وكانت تحرص على عدم اقترابنا منها أثناء اللّعب.. ثم كانت تضع الملابس في الجفنة وهي طشت غير عميق يصنع من النحاس وله حافات مائلة إلى الخارج، وكانت جدتي “بنت مهرة” تفرك الملابس على حافّة الجفنة مستعملة صابونها الذي تأخذ الطبقة العليا فيه شكلًا سائلًا مع التّخزين في علب الحليب البودر.. كانت جدّتي تعصر الملابس عصرًا جيدًا، تنفضها في الهواء وتفردها على حبل الغسيل”..

“كيپو” قابل للتأويل

يمكن تبادل رسائل نصّيّة عبر حبل الغسيل.. كانت بنت الجيران تستعمل حبل الغسيل نظامًا كِتابيًّا؛ يمكنها إرسال علامة إلى عشيقها بأن تنشر في شرفتهم “تيشيرت” أحمر محدّدًا، وسيفهم الصّبيّ أن الوقت ملائم للّقاء وأنّها تدعوه إلى أن يرتقي الجدار الفاصل بين العمارتين.. وبنفس الطّريقة “الكلوثوغرافيّة” كانت تزوّده ببعض المعلومات الضّروريّة لأخذ الحِيطة والحذر، ولقد تعلّما معًا كيف يفهمان هذا النّظام الرمزيّ الذي تعاقدا عليه.

مثلما تعلّم شعبُ الإنديز قديمًا تبادلَ معلومات وافرة في نظام كتابيّ لا يستعمل الورق ولا الأقلام..كان نظام “كيپو” الفريدُ معمولًا به حتّى مجيء الإسبان إلى أمريكا الجنوبيّة. وكان النَّصُّ عبارة عن خيط عرَضيّ أنيق – مصنوع من شَعر اللّاما أو من القطن – مربوطة به خيوط طوليّة ملوّنة ومعقودة بطرائق مختلفة ومعقّدة يفهمها كتّاب هذا النّظام.

كانت قطعة “كيپو” واحدة تحمل كمًّا من المعلومات الـمُشفَّرة كالتي يحملها نصّ مكتوب.. ومن يدري، فربما استعمل عُشَّاق آخرون في مكان آخر حبلَ غسيلٍ بطريقة تحاكي “كيپو” يحمل معلومات أعقد من رسائل جارتي القديمة وعشيقها المحظوظ بذكائها..

يمكن لحبل الغسيل أيضًا أن يُرسِل رسائلَ مُضَلِّلَة. يُشاع أنّ بعض الأرامل والمطلّقات اللّائي يعشنَ وحيدات أو مع أطفالهنّ يعمدن إلى نشر قطعة ذكوريّة (بزّة عسكريّة مثلًا) بقصد تخويف اللّصوص الغرباء وإيهامهم أن ثـمّة رجلًا يعيش في هذا البيت. لكنّ هذه الإشارة قد تجلب بعض المتاعب؛ فهي أولًا تحتاج إلى تبرير منطقيّ للجيران الذين قد يضعون سيّدة البيت في موضع اتهام. ثم إنّها حيلة لا تنجح مع اللّصوص المحليّيّن العارفين، بل يمكن أن تكون أداةً جاذبة لنوع محدّد من اللّصوص ذوي الاختصاص الدّقيق: “لصوص الغسيل”.

نشر غسيل اللغة

يقع التمثيل العَمَلي المباشر للقول الفضائحي “نشروله غسيله”، في قصّة السيّدة التي قادتها المصادفة لتجد ملابس زوجها – المسافر في مهمّة عمل – منشورةً في بلكونة لا تعرفها.! وتقع النّسخة الطفوليّة منها في نشر عائلة شِرشافًا يبدو أنّ طفلهم الوحيد قد بال فيه.. تقع بعض الصّحف الفضائحيّة في غرام “مانشتّات” من نوع “تحقيق صِحافي ينشر غسيل فلان”.. وينافسها كليشيه نشرات الأخبار “مسؤول متورّط في فضيحة غسيل أموال”..

شاع في الغُرف العامّة للدّردشة في “ياهو” (مرحلة ما قبل فيس بوك وتويتر) لفظَ “ما بطلعش السطوح”، كان تعبيرَ البناتِ الرافضات دعوات بعض الشّباب للاختلاء في غرف الدّردشة الخاصّة (على غرار اختلاء ناشرات الغسيل بعشّاقهنّ).. ضيفُ برنامج تلفزيوني يُبَثّ على الهواء يخرج عن الموضوع ويطلب من أولاده “يلمّوا الغسيل بسرعة عشان الجو باينّو هيمَطَّر”، فيحتجّ المذيع بغضب على خلط الشأن الخاصّ بالعامّ..

نشر غسيل الغسيل

في المسرحية الشهيرة، تحتجّ “ريَّا” على “حسب الله” الذي يطلع إلى شقتهم – لينظّف ملابسَه من الملوخيّة المدلوقة عليه – “ينظّف هدومو ويوسّخ سمعتنا!”.. تنظيف الملابس وتوسيخ السمعة أمر يتقنُهُ (البوطاس) باحتراف.. كنتُ في طفولتي أطاردُ ديكًا في حوش جَدّي، ولـمّا حاصرته ذات مرّة في زاوية مخصّصة لغسل الملابس كانت فوضى الدّيك قد تسبّبت في اندلاق محلول (البوطاس/ الوركينا) على كوم الملابس وكان الضرر الأكبر من نصيب سروالي الجديد الملوّن.. ولأن البوطاس – مثل الكلور/ الجافيل – محلول كاوٍ يُستعمل لتبييض الملابس فقد تبقّعَ سروالي ببقع بيضاء كافية لإضحاك الدّيك نفسه.. ومن يومها أطلقت أسرتي اسم “سروال الدّيك” على سروالي..

لقد نلتُ ما أستحقّ، لكن غيري – ممّن تبقّعت ملابسهم بالبوطاس – لم يطاردوا ديكًا ولم يحاصروه في زاوية. بل كانت مآسيهم ناتجة عن سوء تقدير لكمّية البوطاس اللّازمة للتّنظيف.. كان هذا النوع من أخطاء الغسل شائعًا – ومعيباً – بعض الشّيء فترة التسعينيَّات، وكان يمكن رصدُه بالنّظر إلى حبل الغسيل.

خطأ آخر يضع احترافيّة سيّدة البيت على المحكّ، إنها الـجَرعة غير القاتلة من (الزّرقينة/ النّيلة)، ربة البيت الشاطرة تجيد تحديد الكميّة المناسبة من مسحوق الزّرقينة، إذ أنّ أيّة زيادة قد تسبب اصطباغ الملابس البيضاء بالأزرق بدلًا عن جعلها ناصعة البياض..

تتجنّب السيّدات نشر فضائحَ من هذا النوع ويعمدن إلى إخفائها، صبغ ملابس بيضاء باللّون الزّهريّ أو الأزرق مثلًا قد يعني أنّ سيّدة البيت – على الأغلب – قد غسلت الملابس البيضاء مع ملابس داخليّة ملوّنة ورخيصة.

تُعدُّ هذه الأخطاء مفاتيحَ مهمّة لكلّ جارة فضوليّة شغوفة بتقديم قراءات نقديّة في حبال غسيل جاراتها.. أو عاشق تفاصيل يتأمّل ملابسَ متدلّيةً بثقل الماء على حبل مشدود.. يراقب تقاطر الماء بانتعاش هواء، صابون، وأشعّة شمس.. عاشق ينزع نحو توفير الطّاقة.. يلبس غامقًا في غامق وينهي الآن ما يكتب عن “كلوثوغرافيا” حبل الغسيل.