لا بد أن نعرّف بأنفسنا، نحن، جيل التسعينيات من المعارضين مشكلي برجوازية دمشق ومراكز المدن الذين لم يتح لهم الفعل، وإنما تشكل وعيهم السياسي خلال السنوات العشر التي فاتت وجمّدت مستقبلنا وتجاربنا.

نسبة جيدة منا يدرسون في الجامعات أو ننام في بيوت مستأجرة كانت أم ممتلكة آكلين شاربين، ربما لدينا عملً يكفينا أو نعيش على عاتق والدينا أو حتى من سافر من أهلنا. يتحمل مصروفنا السفر مرة أو أكثر إلى الشاليهات الرخيصة أو المنعزلة على البحر، ويمكننا أن نمتلك بعض الأجهزة التكنولوجية ونبدلها كل فترة، قد نضطر أن نوفر المصروف في آخر أيام الشهر ونعتزل بيوتنا، نتشارك طيفاً واسعاً من الاهتمامات الثقافية كألعاب الفيديو أو متابعة الرياضات وحتى عزف الموسيقى والاستماع إليها، بعضنا ينتمي إلى بعض الأحزاب المتاحة كالحزب الشيوعي أو القومي السوري، بعضنا يرى في الثورة مجالاً يفتح على حريات شخصية كثيرة وثورات موازية مجتمعية أخرى كتحرر المرأة والمثليين والوصول إلى مجتمع مدني، بعضنا متدين يؤمن بعمل مجتمعي مقيّد بالأعراف المحافظة.

نختلف كثيراً ونشترك في كون الثورة جاءت مع مراهقتنا، لم نقم بها ولكننا تأثرنا بها وكونت آراءنا حول الحياة، وردود أفعالنا، شكلتنا وحددت مسارات حياتنا حتى لو لم ننضم إليها واكتفينا بمراقبتها عاجزين.

ثم لا بد أن أعرّف بنفسي على نطاق أضيق، كي لا أدعي معرفتي لهم، وشبهي بهم. عمري الصغير، والعلم المجتزأ في السياسة والتاريخ وعلم الاجتماع نتيجة انغلاق عائلتي واكتفائها بالاستهلاك اليومي للثقافة، العلم المجتزأ حول طبيعة المجتمعات السورية في المدن الأخرى ومناطق العاصمة البعيدة عن سكني، حددا حجم مساهمتي الصغير في الثورة، وفيما بعد فعلت الصدمة فعلها، فكم كان قاسياً تعذر تحقق البديهي من المثاليات التي راقبتها تتمزق، وفجاجة الدماء كانت كافية لإشاحة وجهي عن الأخبار والبشر والمارة.

الثورة جاءت مع مراهقتنا، لم نقم بها ولكننا تأثرنا بها وكونت آراءنا حول الحياة، وردود أفعالنا، شكلتنا وحددت مسارات حياتنا حتى لو لم ننضم إليها واكتفينا بمراقبتها عاجزين.

كمعارضة على المستوى النظري، باقية هنا، ودون أي نشاط سياسي جماعي علني يذكر -عدا محاولتي الكتابة والتفكير الدائم وخاصة في السنتين الأخيرتين، حين بدأت همومي الشخصية تأخذ حجمها الفعلي وتتراجع إلى الخلفية وتدعني أركز بحثي في الأسئلة المربكة التي طرأت علي خلال السنوات السابقة، حين بت أعرف السيطرة على كآبتي وقلة تركيزي، حين أصبحت الأزمات العاطفية ومشاكلي في الانعزال وقلة التواصل بحكم طبيعة شخصيتي، ثانوية- أشعر دوماً أني على الهامش، هامش الفعل.

لا أشعر أنني سأتمكن من الانخراط في مؤسسات البلاد وإعمارها رغم حصولي على ما يؤهلني من شهادات. أجلس في مقهى كان أصدقائي يرتادونه قبل أن يسافروا، في أحد شوارع دمشق التي تذكر بفترة الانتداب الفرنسي وتشكل مركزاً يجمع فئات متعددة من المجتمع الدمشقي في التجارة والسكن، أتفرج على الشبان والشابات، وبعض من تبقى من العجائز المثقفين، ثم أسارع بالخروج.

لا أجد سوى الطواف بين الأزقة مكاناً لي، مكاناً أستطيع أن أفكر ضمنه، مع أن المكان ليس لنا، وهو ليس حتى للمشردين والشحاذين والباعة المتنقلين كما يشتهون. أعيش وهم التجوال والزيارة ويعيشون وهم الاستلقاء والسكن.

هل يدرك كل منا أن وهمه سيزول إذا جرب مثلاً أن يمزق لوحة ضخمة تحمل صورة الرئيس الذي أعاد ترشيح نفسه للمرة الرابعة؟

فضاء معماري للنصر

عُوّدنا على الجدران البيتونية والصفائح المعدنية المطروشة بعبارات التمجيد والترهيب، وعلى الحواجز التي تعيد تعريف الشوارع من أين تبدأ وأين تنتهي، وعلاقة المناطق بعضها ببعض، ولست هنا في صدد التطرق إلى منشآتنا المعمارية المتنوعة العريقة أو الباهتة، ولا إلى الأبراج الناشزة. البعض يتمنى لو أنها دمرت مع ما دُمّر، والبعض يحمد ربه لأن الخراب لم يمسّها.

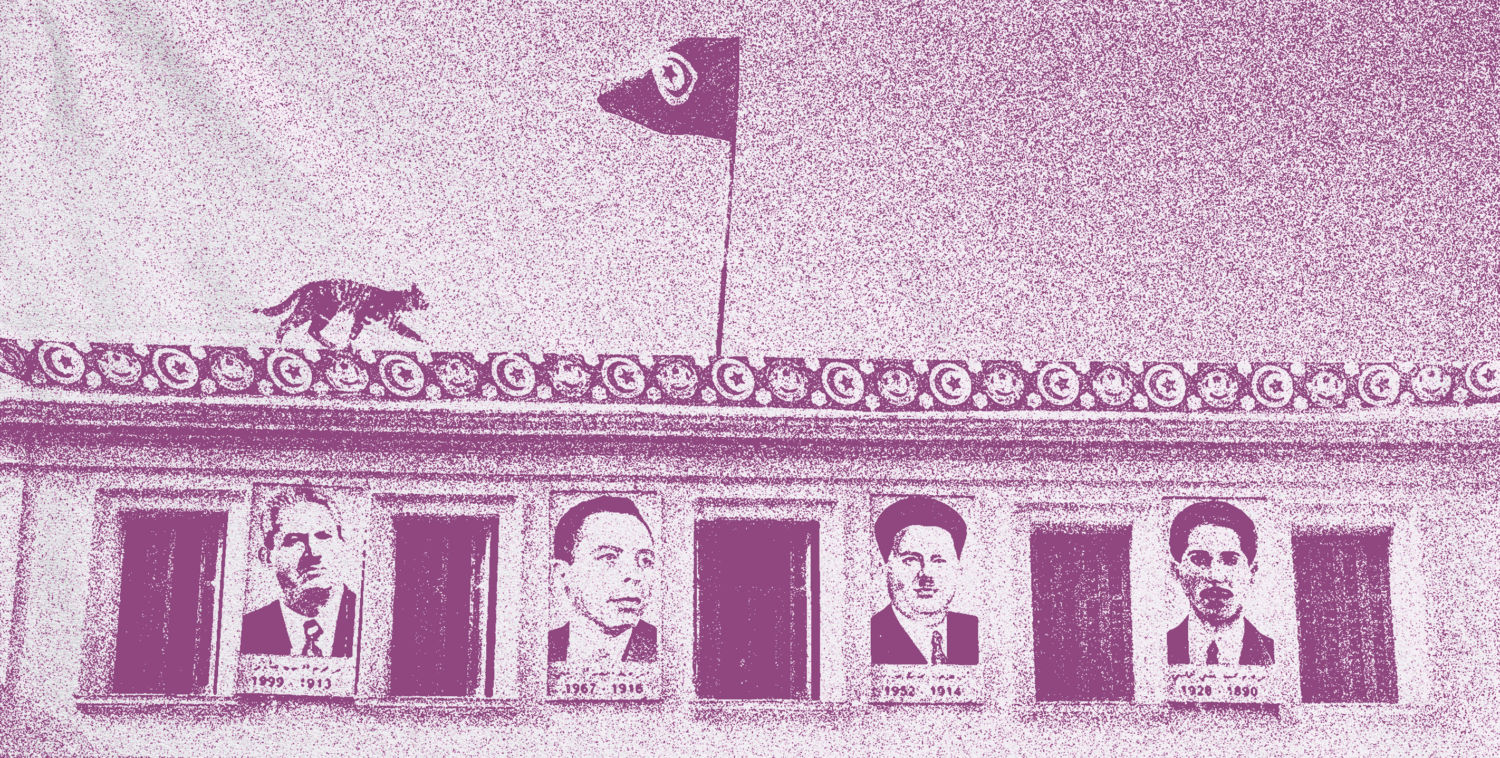

صور الرئيس في كل مكان، عند الحواجز وفي كل مؤسسة حكومية ومدرسة وجامعة، وتلك ظاهرة قديمة، فُرِضَت على أهلنا قبل ولادة جيلنا، تؤسس الإذلال وإحساس الرقابة والألوهة الهابطة من أعاليها لتستقر أعلى أنوفنا.

لماذا إذن يبدو غزو اللوحات اليوم بالنسبة لي هاماً إلى هذه الدرجة؟ لماذا تشغل تفكيري عن حملات وسائل التواصل الاجتماعي حول صمود أهالي حيّ الشيخ جراح؟ لماذا أبتسم ابتسامة غامضة حين تستطيع حركة الشارع الفلسطيني إخراج مستوطني المنطقة فألتفت إلى اللوحات التي تغزو كوابيسي وتضيف على تشوه منظر البلاد؟ لماذا تبدو لي ظاهرة جديدة أنكرها بصري في انتخابات واستفتاءات سابقة، لمّا كان شبيحة النظام وأنصاره من أثرياء الحرب يعلقون اللوحات؟

صور الرئيس في كل مكان، عند الحواجز وفي كل مؤسسة حكومية ومدرسة وجامعة، وتلك ظاهرة قديمة، فُرِضَت على أهلنا قبل ولادة جيلنا، تؤسس الإذلال وإحساس الرقابة والألوهة الهابطة من أعاليها لتستقر أعلى أنوفنا.

لكن المشهد الحالي مختلف، يلفت نظر جميع أقراني.. ألأننا بتنا في سن النضج السياسي؟ ألأن الحرب العنيفة التي كانت تصدمنا وتشلّنا مضت؟ أم أن هذا المشهد جاء بعد خفوت المجاهرة التشبيحية في زمن كان التهديد وصل حدّ الرقبة؟ ألأنه أتى بعد أن كانت توقعاتنا بالتغيير مؤكدة في سنوات سابقة؟ البعض مازال يتأمل من النظام بعض الإصلاحات، كالإفراج عن المعتقلين الذين لم يفنوا بعد في السجون، يتأمل انفتاح البلاد، وقليلاً من الاحترام لآلام متضرري الحرب ممن بقوا داخل سوريا. البعض حقاً لا زال يتأمل شيئاً من هكذا نظام.

تلك الأسئلة التي تراودني بينما أمشي في الشوارع التي أُحيلت في فترة الانتخابات إلى معرض لا نهائي لصور قاتل شعبه. الصور المغروسة في العشب على طول شارع كامل، الصور التي تسوّر ساحات العاصمة الرئيسية، والتي تطل من كل زاوية لمبنى، تعلن تعريفها للهيبة، تطرحه كتحدٍّ أمام تعريفنا للهزلي، مثل اللوحة المتوضعة على ارتفاع رمز فساد المدينة وتهالكها: بناء مجمع يلبغا غير المكتمل منذ أربعين عاماً، هيكل الاسمنت المسلح والعاري على ارتفاع 18 طابقاً وسط المدينة.

لا يفهم النظام رمزيات شعبه، أو يتجاهلها قاصداً ليعزز بدلاً عنها سردياته وفق رمزية سطحية هي الجلوس على القمة، لكنها قمة تشبه رأس جبل الجليد الذي يخفي أسفله عالماً كاملاً لفساد النظام ورفضه الانهيار أو التبدل.

المشهد الحالي مختلف، يلفت نظر جميع أقراني.. ألأننا بتنا في سن النضج السياسي؟ ألأن الحرب العنيفة التي كانت تصدمنا وتشلّنا مضت؟

لكن الهزلي يغرس أشواكه في أعيننا، أينما مشينا، وكثرة الصور تنسينا هدفها الأساسي في قهرنا والتباري بين المؤيدين على التقرب وإثبات الولاء، فإذا تجول صاحب الصور في المدينة ليلاً وراقب صوره هل يضحك مثلنا؟ كيف تبزغ الصورة من كل زاوية مثل المارد، كيف تصطف الصور بطريقة متناظرة في الساحات، فتشبه الصور الشخصية لحسابات فيسبوك الوهمية أو التي نسخر من ابتذالها حين نعدلها على برنامج فوتوشوب فنقوم بتكرار الوجوه وتنسيقها بطريقة متداخلة ضمن الصورة الواحدة، وحين توضع صورة مقابل محل تجاري اسمه “عهد الـ 2000” أو ما شابه، لا يمكنني إلا تخيل النكتة المشتقة من جدارية خلق آدم لمايكل أنجيلو، والتي بليت من كثرة استخدامها.

اللوحات الطرقية تؤكد تهالكنا، أمشي بينها وأناورها، محاولة ألا أمر أمامها، فألتف من خلفها، وحين أضطر أن أصبح جزءاً منها أتقصد تزوّرها ومن ثم إشاحة وجهي عنها وكأن أحداً ما يراقب مقاومتي الهزلية، وكأنني بذلك سأثبت شيئاً.

أمشي فوق جسر الرئيس فأستغرب انحجاب الشارع أسفله، وأتذكر أن اللافتة البيضاء التي تثير اليوم امتعاضي هي الوجه الخلفي للطاغية المخيّم على الإطلالة التي كانت تضجرني منذ شهر وأنا أعبر الجسر المتهالك الذي أكرهه. وحين أخرج من أي شارع يصب في ساحة الأمويين، تحجب اللوحات الضخمة الساحة، فأشعر بصغري وانعدام أثري، وأتأمل الفضاء المحيط بي، فضاء المهزومين.

الهزيمة وما بيدها من حيلة

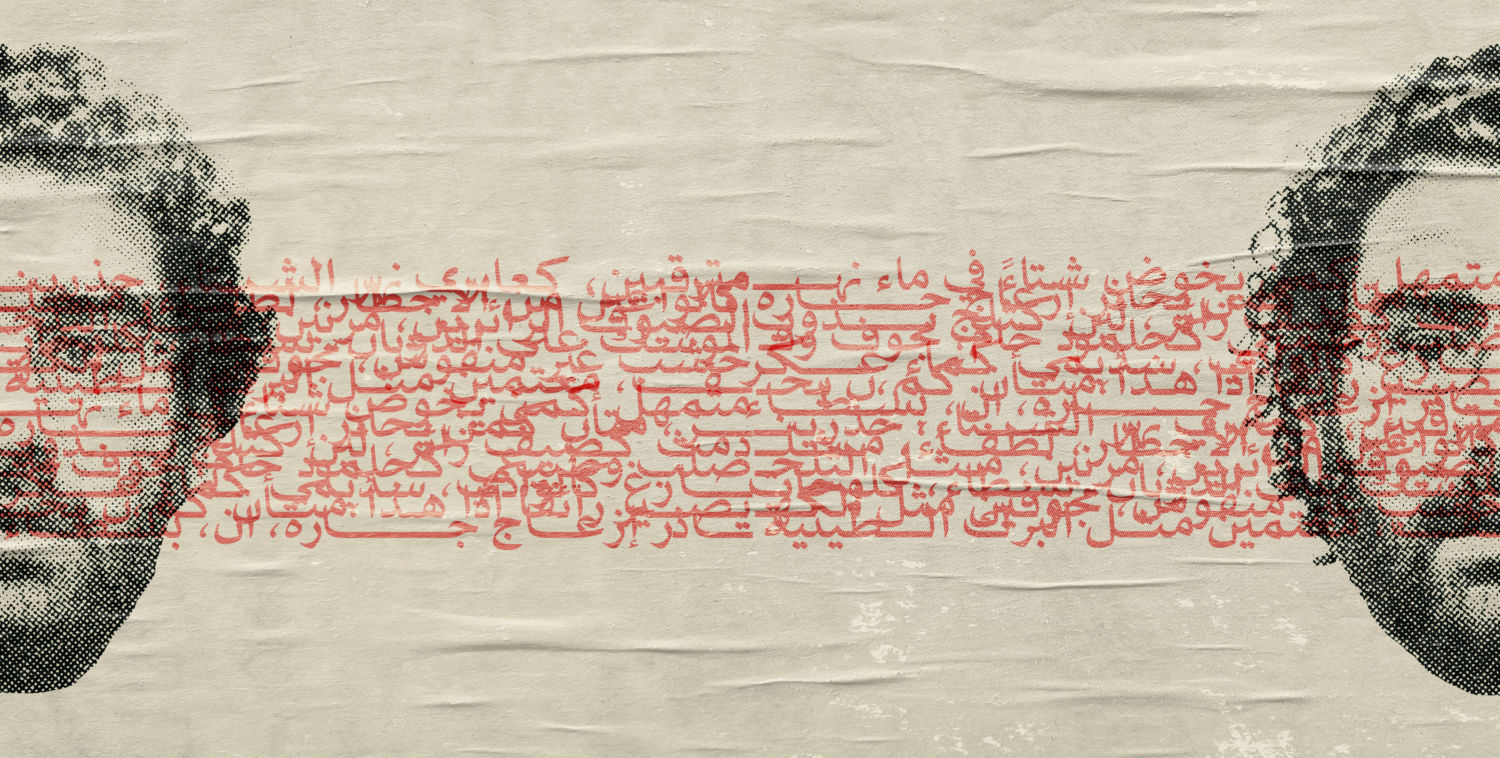

من فقد عقله يتحايل على الفضاء القمعي بهذيانات يتجاهلها المارة لحظتها ولا تغادرهم بعدها، أما العاجزون، فأحبّ ظنّ أننا متشابهون نتحايل على كوابيسنا اليومية بأحلام اليقظة.

ربما أنا الوحيدة التي تتسلى بالتخيل، ولست أتسلى تماماً، فيا لها من تسلية تلك التي تأتي بعد “طقيق” يميت، لكنني تشجعت على البوح بسذاجتي بعد أن رأيت من يشاركني الخيالات الهستيرية في مقابلة مع إحدى أمهات المعتقلين: “أتخيل دوماً أن الطريقة المثلى لمحاكمة بشار هي وضعه في قفص في ساحة العباسيين الأقرب إلى جوبر وهي الحد الفاصل بين الثورة المسلحة ودمشق، وأمامه أمهات المعتقلات. الجميع يستطيعون البصاق عليه، تخيلوا كيف سيغرق في البصاق؟” ثم ضحكت بتشفٍّ يائس.

أتخيل حين أمشي وحين أتطلع من نافذتي. وحين أتخيل، أنسى التعقيدات السياسية الدولية، أنسى تحولنا إلى ساحات اقتتال، أنسى ما لا يمكن تعويضه من حقد، فأتخيل أنني أرى الناس يخرجون في مظاهرة، أتخيل وأنا في الميكروباص. دوماً ما أحاول رصد أي حركة غريبة. أتخيل أن موجة من البشر تأخذني معها وأن من تبقى منا هنا، حتى من ضل طريقه في البداية من الخوف أو من الغبن، جميعنا وصلنا إلى وعي الفعل، تلك الطاقة الغريبة التي تخرج الإنسان عن طوره، عن روتينه، وبدأنا نتخيل ثورة أخرى دون دماء، ثورة ستعوض كل الدماء التي بددت، أو ستهد دمشق فوقنا، ونغرق بدمائنا مجدداً، ومن ثم لا يبق هناك سوريا، الأرض الملعونة.

أفكر في الأيام التي لم يكن بعد فيها هذا الاسم واضحاً كبلد قومي، أفكر بكل الغزاة الذين مروا من هنا، وخوف سكان الريف والمدينة من أولئك الذين يدعون تنديداً “بالتجار”، الذين عرف عنهم مسايرة التغيرات السياسية والحفاظ على مصالحهم الاقتصادية فوق كل شيء، واقفين في وجه الحراك الشعبي. أفكر فيهم وكيف علقت بهم هذه اللعنة، لعنة الخوف والجبن والامتثال والانفصال السياسي.

في لحظات أخرى من هذيانات اليقظة أتخيل أيضاً عائلة بشار، تلك العائلة الصغيرة المؤلفة من زوجة تدعى أسماء وثلاثة أطفال.

أتخيل كيف يعيشون حياتهم، هل يتناولون الطعام سوياً؟ هل يحضرون الأفلام؟ هل هم مثقفون متعالون كـ لانستر الأب في جيم أوف ثرونز؟ هل هم جهلة سفاحون أو متهاونون كالملوك الرعن في المسلسل أمثال جوفري باراثيون؟

في لحظات أخرى من هذيانات اليقظة أتخيل أيضاً عائلة بشار، تلك العائلة الصغيرة المؤلفة من زوجة تدعى أسماء وثلاثة أطفال. أتخيل كيف يعيشون حياتهم، هل يتناولون الطعام سوياً؟ هل يحضرون الأفلام؟ هل هم مثقفون متعالون كـ لانستر الأب في جيم أوف ثرونز؟

أحاول أن أضع نفسي مكان أسماء. أنا، أسماء الأسد، مسؤولة عن مذابح جماعية، أنا أظن أن البلاد ملكاً لي، أنا لا استطيع الحراك لأن اللصوص الأغنياء يطبقون على عنقي، أنا أسرح بخيالي، بماذا لو ظللت في بريطانيا وعشت كأي امرأة سورية مثقفة هاربة من تقاليد مجتمعها تعيش حرية ومكانة مرموقة، أنا التي تفقد ثروتها بعد أن كان في فمي ملعقة من ذهب، أنا التي لا أعبأ، أنا زوجة المجرم وملهمته التي تغسل يديها كل يوم بالماء حتى يتقشر جلدها وتهلوس، أنا التي لا تعرف كل يوم كيف تغمض عينيها دون حبوب منومة، أنا التي تخاف على أولادها من المنتقمين وليغرق العالم أو يحترق.

مثيرة للشفقة، مازوخية، كمن يحب جلاده ويحاول أن يبرر له، أهكذا أنا؟ أم أنني لازلت لا أستطيع فهم الإنسان؟ لازلت لا أستطيع فهم أولئك المعلقين الممتلئين حقداً، يبدون جاهلين، ومسطّحين ويمكن الرد عليهم بالمثل، ومع ذلك أجمد ولا أضع تعليقاً على فيسبوك يكيل الشتائم إلى من يخالفني بالرأي، إلى من يهين وجودي بشكل لا مباشر. أحاول دوماً تخيلهم كبشر، أعيدهم إلى إنسانيتهم المحملة بكافة التناقضات، أعيد المجرمين كذلك، وأحاول أن أفهمهم، ألن أكون يوماً ما في مكانهم، وأضحك بهستيرية “لا سمح الله” كما يقول التعبير. ما الثقل الذي يقبع فوق قلوبهم ولا يستطيعون مواجهته فيتعنّتون؟

حين كنت أقرأ القرآن في صغري، كنت دوماً لا أفهم طريقة وصف الأشرار والطغاة، لا أفهم من هم، أشعر أنهم خياليون، أنني لن أقابل أياً منهم إلا في مونولوجات مسرحية أو سينمائية أو حتى مقابلات أشيح بوجهي عنها قرفاً، أو حتى في لوحات الطريق، التي تتكاثر الآن وقد أقبلت نهاية الانتخابات ذات المترشحين الـ 51 والسيد الرئيس كما يصدّرها أحد الستاندآب كوميديانز السوريين تعليقاً على طريقة سوريا المثيرة للسخرية في “معاداتها لأمريكا”، وعلى المبالغات المرافقة للمحاولات الفجة في إثبات تحلي نظامنا بالديمقراطية.

وأتجرأ على سؤال، يا ترى هل يفكر مثلي المعارضون الذين تأذوا بشدة، ففقدوا أحبتهم، أو اعتقلوا، فمضت الصدمة وبقي أثرها، هل يستطيعون طرح أسئلة قد تبدو مهينة للبعض، أسئلة بديهية، هل يتخيلون مجرمهم في أوضاع إنسانية حتى يتمكّنوا من فهم طبيعة المجرم؟ أم أن التسطيح والإبقاء في خانة العدو يقي من الجنون.

في السجون، حين تبقى السجينة مصرة على رؤية ومخاطبة جلادها أو مغتصبها على عكس الطريقة التي تعامل بها، يبرز بالنسبة لي أشد الأسئلة البشرية مدعاة للجنون، هل تكون قد هُزِمت أو على العكس قد تمسكت بإنسانيتها؟ هل هذا ما يريده النظام؟ أم أن هذا ما يبقيها على قيد الحياة متمسكة بمثالياتها ومبادئها، ترى الجميع بشراً على علاتهم، لا تستطيع التسطيح، لا تستطيع التعميم، وهكذا تموت. إنه القتل الذاتي البطيء لإنسانيتها ووجودها.

الأمل الكاذب

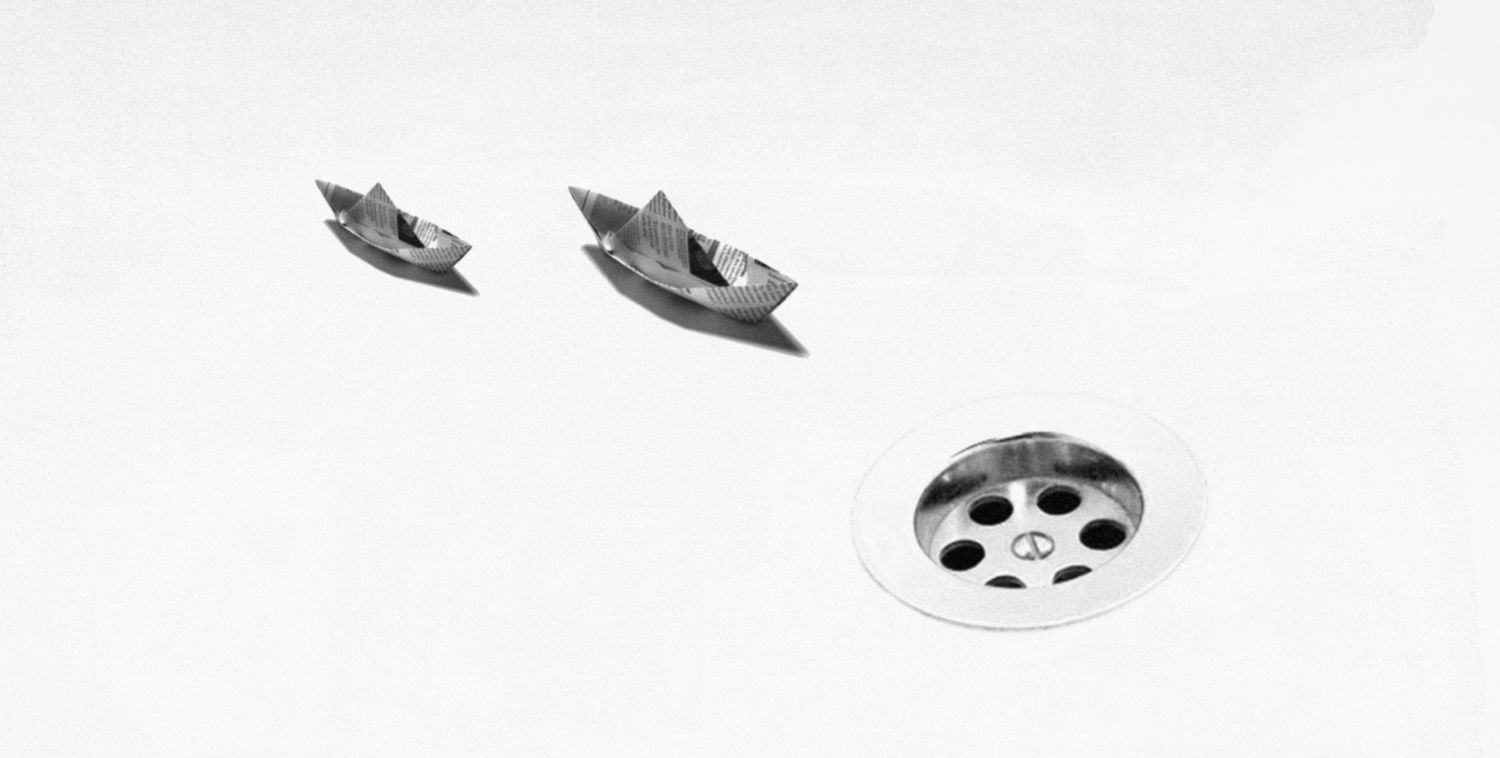

يمكننا أن نمضي أشهر في تخيل سيناريوهات جديدة مثل أن تجتمع روسيا وأمريكا ويحسما أمرنا فتجري إزاحة شكلية لرأس السلطة، أو أن نتخيل اغتيالاً رقيقاً له في إحدى جولاته، يمكننا أيضاً أن نأمل أن الثورة ستعطي نتائجها على مدى مائة عام، ذلك أفيون الصابرين العنيدين بعد أن كانت الثورة قبل سنوات توحي بانتصار الحالمين والمثاليين والسذج من الشبان والشابات أمثالنا.

يمكننا كما فعلنا منذ أشهر أن نجوب الشوارع مع الأصدقاء ونشعر بأجواء عصيان عام يتبدى، وأن الشبيحة هم الوحيدون المتبقون من المؤيدين، لدرجة أن صغر تجمعهم يشابه تجمع محبي موسيقى الروك مثلاً، يجتمعون من أجل الدبكات حين يدعون إليها فقط. يمكنني أن أركب مع سائق تاكسي عسكري وأستمع إليه وهو يقسم أن الجيش سينقلب على قائده وأحاول دسّ بعض الأسئلة الشائكة محيّدة شكي بكونه مخبراً.

يمكننا أيضاً أن نأمل أن الثورة ستعطي نتائجها على مدى مائة عام، ذلك أفيون الصابرين العنيدين بعد أن كانت الثورة قبل سنوات توحي بانتصار الحالمين والمثاليين والسذج من الشبان والشابات أمثالنا.

يمكنني أن أكتب عن المهزومين وأهاجم من قبل الثوار الخارجيين، يمكنني أن أتكلم عن نفسي كما شئت، أخدع نفسي أحياناً، أن أسافر كي أنسى، أو أعمل من الخارج، أن أبقى كي يلاصقني الإحساس اليومي بالذنب.

لكنني متى خرجت إلى الشارع وسمعت بالمركز الذي اختير لنزول الرئيس، متى تذكرت إحساسنا قبل عدة أشهر وقدرة الدعاية الداخلية والتواطؤ الدولي على إحباط ذلك الإحساس خلال عدة أيام، متى سمعت أصوات الدبكة تؤرق حيّنا السكني ليالٍ ورأيت الجيرة يتابعون روتينهم بصمت وأنا أمشي ولا يستطيع أي منا النظر في أعين بعضنا حتى نستجر بعض التعاطف المتبادل على الأقل، لا يمكنني إلا أن أصدق الكذبة.

ربما فشلت الثورة لأن لا ثورة ناجحة، وربما لأن شعبنا منقسم فعلاً وسنشعر دوماً أننا وحيدون، أكنا صامتين خائفين، أو نصرخ بحناجرنا ثم نهرب خارج البلاد، أو نموت دون نجدة، أو نخدع بقيادات ثورة يباعون ويشترون، أو نخدع بإنسانية قد يمتلكها قتلتنا.