قبل أشهر قليلة من نهاية الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجري الانتخابات التشريعية. والعين على الانتخابات الرئاسية التي تليها. هذا في بلد ينتخِب فيه برلمانُه رئيسَه من دون أن يكون البرلمانيون مجبرين دستورياً، وبنصٍ واضح، على الالتئام لانتخاب هذا الرئيس.

أتاح ذلك تجربتين من تعذّر النصاب وتمدّد الفراغ الرئاسي. واحدةٌ نهاية العام 2007 ودامت لنصف العام. دُفِعَ البلد في نهايتها إلى مشارف الحرب الأهلية بعد أحداث 7 أيار 2008، قبل أن يُقَر “ميني دستور” جديد في “صلح الدوحة” ويأتي على أساسه قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة. ثم، بدءاً من أيار 2014 وانتهاء ولاية سليمان، فترة فراغ رئاسي جديدة (وتمديد البرلمان لنفسه في نفس الوقت!). وهذه المرة استمر الشغور في الكرسي مدة عامين ونصف ولم ينتهِ الا بانتخاب عون، المدعوم أساساً من “حزب الله“، ثم بالتتابع من “القوات اللبنانية” بعد “تفاهم معراب” معه، ومن الرئيس سعد الحريري بعد تفاهمٍ موازٍ معه أيضًا. في مفارقةٍ لمجلسٍ انُتخب يومها –مجلس انتخابات 2009- بأكثرية لقوى 14 آذار المناهضة لـ “حزب الله” وعون، بل كان مجلساً يطعن عون، الذي كان نائباً فيه، طول الوقت بشرعيته، باعتبار أن القانون الانتخابي الذي أتى به يتيح للمسلمين انتخاب عدد كبير من المقاعد المسيحية.

الاستقرار على بحر من الهشاشة

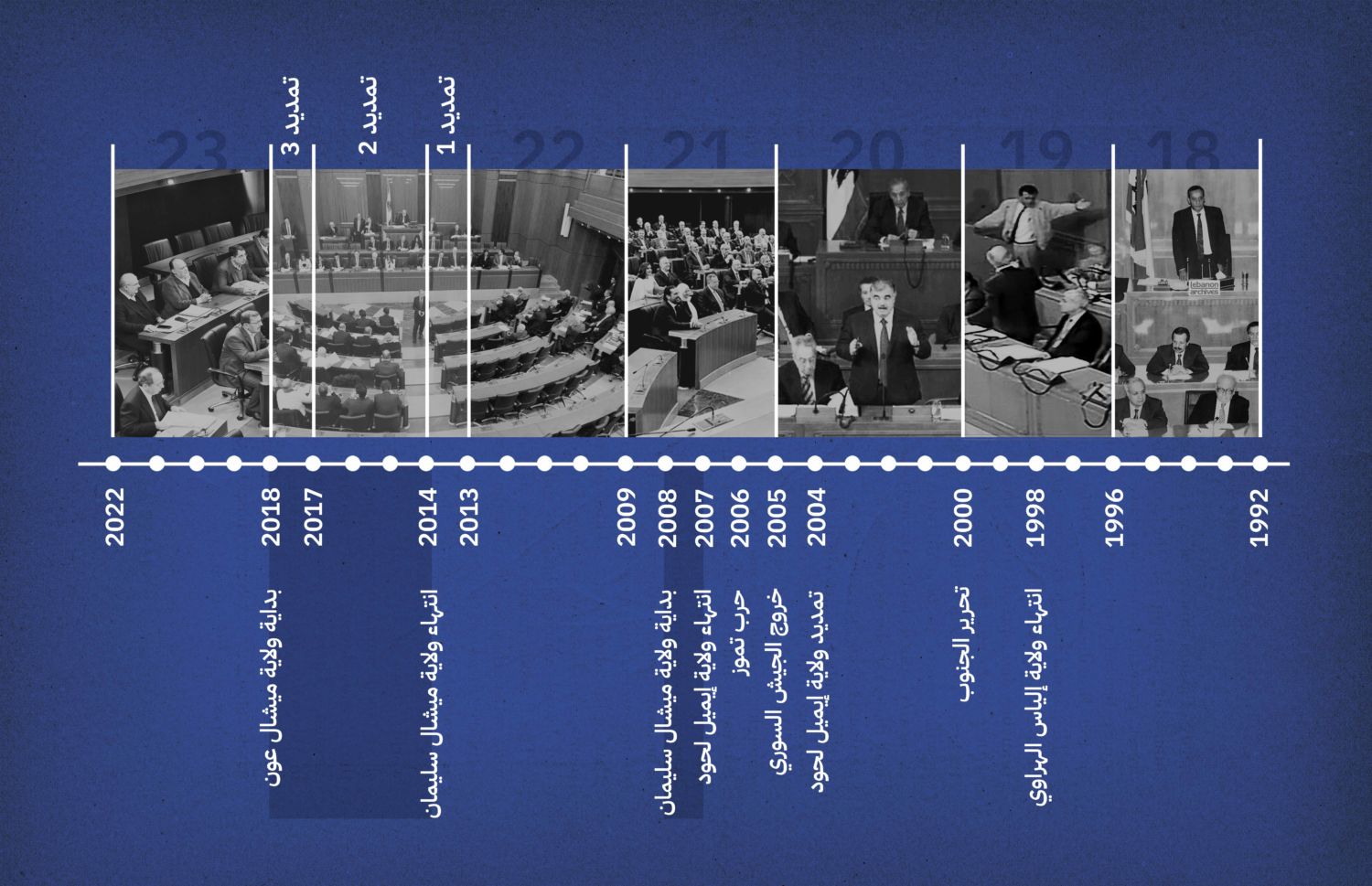

فيما يقترب عون من سن التسعين، ويدنو رئيس المجلس النيابي المستدام منذ 1992 نبيه بري من منتصف عقده التاسع، لا يزال النظام السياسي (أو اللاسياسي، بحسب زاوية النظر) في لبنان يتحدى البيولوجيا البشرية. تخيلَ أيّ رئيسٍ للبرلمان غير نبيه بري اليوم هو انغماس في “الخيال العلمي” على مستوى لبنان. أما التمديد لعون فعلى جانب كبيرة من العسرة والصعوبة، لكن سوابق التمديد في “الجمهورية الثانية” للهراوي ولحود ماثلة في الذهن. والأهم، أنه في تاريخ هذه الجمهورية، المنبثقة عن اتفاق الطائف وعن الحسم النهائي – بالتدخل السوري – لآخر فصول الحرب “اللبنانية”، حدث أحد أمرين: إما رئيسٌ جرى التمديد لولايته نصف ولاية إضافية، وإما الشغور الرئاسي لمدة من الزمن.

فهل بالمستطاع اليوم النجاة من هذين الشرين في وقت واحد؟ بحيث يتوجه البرلمان العتيد لعام 2022 إلى انتخاب رئيسٍ جديدٍ من دون تمديد للحالي ولا دخول في فترة فراغ دستوري جديدة؟

ما هو واضح حتى الآن أن الانتخابات النيابية نفسها، وبعد حصولها في المغترب، باتت قاب قوسين من أن تجري في الداخل. وتراجع بالتالي توقُع تطييرها أو تأجيلها، من دون أن ينعدم في بلد يستند في استقراره على بحر من الهشاشة.

زمن التمديد المتتابع لمجلس 2009 حتى انتخابات 2018 ليس من التاريخ الغابر بعد. أما مجلس 2018، أول مجلس ينتخب باعتماد النظام الانتخابي النسبي، ما يفترض أن هامش الديموقراطية الإجرائية توسّع في حالته، هو في نفس الوقت المجلس الذي خرجت الناس تطالب بحلّه وبانتخاباتٍ مبكرة من جملة ما طالبت فيه غداة انتفاضة 17 تشرين 2019 الجماهيرية.

وبعد أن كان بمستطاع الناس محاصرته ومنع انعقاده، استطاع أن يستمر إلى الآن، رغم استقالة عددٍ من أعضائه احتجاجاً على التفجير “شبه النووي” الذي نُكبت به مدينة بيروت وأتى على المرفأ والشوارع المحيطة به في 4 آب 2020.

رغم الانهيار المالي واستمرار تسويفه هو وامتناعه عن إقرار الكابيتال كونترول، ورغم الطعن بشرعيته في الشارع، ورغم كارثة بحجم 4 آب، ورغم، بل بسببٍ من اعتراض سبيل التحقيق القضائي بشأن 4 آب إلى اليوم، فقد استطاع برلمان 2018 الصمود، أو قُل جَمَعَ بين الصمود والبلادة والخبث. فهل ينتظر البلد المنكوب برلماناً مختلفاً بشكل جدي، بعد أيام؟

رؤساء لبنان منذ اتفاق الطائف

خوف المرشّحين وخوف الناخبين

لمحاولة الإجابة عن هذا السؤال لا بد من التذكير بأن الانتخابات هذا العام تجري لأول مرة بموجب قانون انتخابي – النظام النسبي بلوائح مفصلة مع صوت تفضيلي لمرشحك المفضل على مستوى القضاء – اعتمد في الانتخابات السابقة، وليس بموجب قانون انتخابي ارتُجل عشية الانتخابات نفسها كما كانت الحال في كل استحقاقات الجمهورية الثانية.

هذا بحد ذاته توسعٌ في الإمكان الديموقراطي شكلياً، يوحي بالانتظام رغم الشكاوى المتنوعةِ المصدرِ من هذا القانون، وبخاصة في ظل أوضاعٍ متفاوتةٍ أمنياً بين المناطق اللبنانية، ليس متاحاً معها أن يستتبّ مناخ التنافس السياسي السلمي بشكل متعادل عبر المناطق. الخوف، خوف المرشحين وخوف الناخبين، هو معطى نسبي في لبنان، لكنه غير غائبٍ، موجود ومتعدّد المظاهر، وبتفاوت كبير بين المناطق.

خارطة الانتخابات هي أيضاً خارطة التفاوت في الخوف. لكنها أيضاً خارطة التفاوت في الأمل والرجاء. هناك في مقابل التفاوت في المقدرة على البطش والتنكيل واستبطانها من قبل المرشحين والناس على حدٍ سواء، تفاوتٌ في الإمكانات المادية والمالية، ليس بمقدرة أي تشريع أن يحد منها. الانتخابات هي أيضاً انعكاسٌ للتفاوت بين خارطة تكثّف العنف وبين خارطة تكثّف الثروة في البلد المُفقر والمُستباح.

كل هذا لا يلغي السمة الاستفتائية لهذه الانتخابات. هي استفتاء حول “عهد ميشال عون” لا سيما في المناطق المسيحية. هل تمُنى حالة عون وصهره جبران باسيل بهزيمة مشهدية في هذا الاستحقاق، أو بتراجعٍ أقل من كارثي، أو بتراجعٍ محدود؟

القانون الانتخابي الحالي يحد بشكل عام من العوامل التي يمكنها أن تدفع باتجاه المشهد الاندثاري الشامل لهذه الحالة، لكن النقمة الشعبية يمكن أن تُظهر الصورة بشكل أوضح رغم هذه العوامل “التغبيرية” عليها. من الصعب إذًا أن لا تخرج هذه الانتخابات من دون مؤشرٍ حاسمٍ في هذا الباب: إما أن “العونية” حالة آيلة للاندثار في الاجتماع المسيحية، وإما أنها تراجعت بشكل محدود، إذًا محبط، لأخصامها.

ليس هناك في المقابل هذا الوضوح في السمة الاستفتائية على سلاح “حزب الله” في هذه الانتخابات، رغم توسع نطاق المواجهين له، بحدة خطابية مختلفة وتنافسية فيما بينهم. ففي النهاية تحصل الانتخابات في ظل قرار سعد الحريري تعليق المشاركة السياسية للتيار الأبرز على الساحة السنية، “تيار المستقبل”، وهذا يفتح المجال لحيص بيص حقيقي على مستوى المدينتين الكبريين، بيروت وطرابلس، ونتائج الانتخابات فيها. التنافس بين المرشحين مَن منهم يعطي النغمة الأفضل ضد “حزب الله” لا يعني أن الانتخابات تحوّلت مباشرةً إلى منازلةٍ شاملةٍ بين الحزب وحلفائه وبين أخصامهم. هذه كانت أوضح في انتخابات 2009 مثلًا، حين كان هناك ائتلاف 14 اذار على معظم المساحة اللبنانية، في مواجهة تحالف 8 آذار بقيادة الحزب الموالي للجمهورية الإسلامية.

لا يلغي ذلك حدّة ومحوريّة الصراع بين حزب الله والقوات اللبنانية تحديدًا في الانتخابات الحالية، وما للنتائج المرتقبة من انعكاسٍ على مسار المواجهة بينهما، خاصة بعد حادثة الطيونة نهاية العام الماضي.

المجالس النيابية منذ اتفاق الطائف

لوائح المجتمع المدني.. معركة دفاع أم هجوم

في المقابل، اللوائح المتنسبة إلى انتفاضة 17 تشرين، أيّ لوائح ما يوصف بالمجتمع المدني، تراها في أعمّها الغالب، ترفع سقف التهديف على “حزب الله” إنما تجمع ذلك بإدانة شاملة لأحزاب كل من 8 و14 آذار معاً، مع اختلاف في تقدير صحة أو عدم صحة الموقع المتفلّت من “المنظومة” لحزب الكتائب. والمنظومة هنا مقولة اعتمدت لسلق أحزاب 8 و 14 في طنجرة واحدة، لكن التهديف على حزب الله كحامي لهذه المنظومة أخذ يتصاعد حدثاً من بعد حدث، ودرجة انهيار من بعد درجة انهيار، وبتحسس الضغط الغربي والعربي الرسمي وتصاعده كذلك الأمر.

بيد أن لوائح المجتمع المدني وما يمكن أن تفعله، وكيف يمكن أن تقارع أسماءٌ حديثة العهد بالسياسة أسماءَ المتوارثين للمقاعد النيابية أباً عن جد، كل هذا لا يمكن التكهن سلفاً به. بالمطلق، لا بد من أن تستفيد هذه اللوائح من النقمة الشعبية حيال نظام الأشياء في البلد. وبالمطلق أيضاً، ثمة أزمة ثقة مبكرة بين هذه اللوائح وبين الرأي العام.

زد على أن الخلط بين نُتَفٍ من الاستراتيجيا الدفاعيّة وبين نُتَفٍ من الاستراتيجيا الهجوميّة هو الطاغي عند مرشحي التنسّب إلى 17 تشرين. كان على هؤلاء أن يحدّدوا قبل كل شيء إن كانوا يخوضون معركة دفاعية أو معركة هجومية. في المعركة الدفاعية أنت تواجه استباحة، عدواناً، إلخ. تبتغي إذًا كسرَ وإحباط عدوانٍ سياسيٍ أو سياسيٍ اجتماعيٍ على القوى التي تدّعي أو تتعشّم تمثيلها. وانطلاقًا من هذه الحاجة لتحسين شروط الدفاع تصيغ تحالفاتك، خطابك، خطتك، أهدافك المرحلية. في المعركة الهجومية أنت تتحرك لضرب قلعة الخصم والفوز بها. تبتغي نزع شوكته وأخذها لك.

لكن مفارقة “القوى التغييرية” هذه، والأحرى وصفها بالقوى “التجريبية” تحيل على مفارقة الانتخابات في أي بلدٍ كان.

كي تكون للانتخابات فاعلية ينبغي أن يكون قسمٌ كبيرٌ من القضايا قد انحلّ بالتراكم أو بمرور الزمن ولم تعد القضايا الخلافية المزمنة مُساقةً في الانتخابات إلّا مفلترةً ومشذبةً، وليس العكس.

أما انتخابات تُخاض هنا كأطهار ضد أنجاس، وهناك كأطهار ضد أنجاس من منظار مقلوب، كمواجهةٍ لمخططٍ استئصاليٍ ضد طائفةٍ على ما يقوله أربابها أو مرشحوها التقليديون، أو كمواجهةٍ لمؤامرةٍ وجوديةٍ، أو كمواجهةٍ بين من يقدمون أنفسهم على أنّهم الشعب ضد أعداء الشعب، فكل هذه المشاهد تحيل إلى محاولة الحلّ بالانتخابات لمشاكل لا تحلّها الانتخابات في أي مكان من العالم. إنما هي مشاكل تشير الى ضمور العقد الاجتماعي. وليست هناك انتخابات تعوّض عن عقدٍ اجتماعي أو تقيمه بنفسها.

الانتخابات وسيلةٌ لحل مشكلاتٍ محدودةٍ في مجتمعٍ جرت معالجةُ قسم متراكم من قضاياه الخلافية مع الوقت. والضغط على الانتخابات زيادة عن اللزوم لحل مشاكل لامحدودةٍ كثيرًا ما يؤدي إلى نتائج غير محسوبة.

خطاب التمني وخطاب التبوّم

بمعنى؟ بمعنى أنّ هناك خطابان في لبنان اليوم. أحدهما يمنّي النفس بالتغيير في هذه الانتخابات. ما يعني أنها ستُسفر عن برلمانٍ مختلفٍ جذريًا عن الحالي. وهذا بحدّ ذاته يمكن أن يدفع إلى الخيبة والإحباط من بعد حماسةٍ غير محسوبة وغير مدركةٍ لشروطها. مع أن الانتخابات يمكن أن تسفر عن تغييرات كبيرة في الوقت نفسه إن غادرنا التصور الإطلاقي للتغيير. وهذا متصلٌ تحديدًا بمصير الحالة العونية الباسيلية.

أما الخطاب الثاني فمفرطٌ في التشاؤم حد التلف. من النوع الذي يستبق فيه كل المسائل بالتأسّف ليلًا نهاراً من أن النظام “يعيد إنتاج نفسه” بمعيّة هذه الانتخابات.

من ناحية خطابٍ يُمنّي النفس بفضح “منظومة الفساد والسلاح” إلخ إلخ والعمل على تحطيمها، رافضًا في الوقت نفسه رؤية اختلافات بين أركان هذه المنظومة المتخيلة. ومن ناحية خطاب متبوّم (نسبة لطائر البوم) من أنّ النظام يعيد إنتاج نفسه.

في وجه هذين الخطابين، أو دفعاً لهما نحو الاكتفاء بحيزٍ جزئيٍ من الواقع، وليس بمحاولة استقراء الواقع كاملاً انطلاقاً منهما، ربما كان الأجدى النّظر للانتخابات الحالية على أنّها “مسرّع“، مسرّعٌ لتظهير التناقضات اللبنانية السياسية والاجتماعية بشكل أوضح، وللتعجيل بحركة تفاقم هذه التناقضات.