أخبرني أحدهم أنّ “إكس” الدالة على المجهول في المعادلات الرياضية، أخذت من اللغة العربية من كلمة “شيء” بالتحديد، أي أنّها نكرة، أحياناً أشعر بأنني نكرة ولهذا سيكون مُناسبًا أن تسميني “الشيْ“، أحد أسماء الحشيش التي تُستخدم هنا في ليبيا.

هناك أسماء أخرى للحشيش، بعضها أكواد، رموزٌ نخترعها خوفًا من ضابط في أجهزة مكافحة المخدرات الرسمية وغير الرسمية، مجهول يتنصت على مكالمتنا في الجهة الأخرى من سماعة الهاتف، الأسماء المحلية كالحشيش والقلّوب والويد والماريخوانا نستخدمها فقط عندما نكون في العكسة (جلسة الشباب) والبفرة تدور بيننا، أما الكودات فما أحفظه منها كما يلي: الشيّ، الخضرا، العشبة، النخلة، الشجرة، الجوْ، الموضوع، العلاج، الدواء، المرّوكي، المعجون، البخور، صاحبنا، وأسماء أخرى لا تحضرني الآن.

أنا أحب اسم الشيّ، فيه نوع من التحايل، لكنني لا أحب كلمة القلّوب، بها شحنة من السلبية تجاه النبتة ومستخدميها، رغم أنّ الكلمة تعد صحيحة نوعاً ما، فالقلّوب (من التقليب) يقلب لك مزاجك أحياناً ويضعك في زاوية سوداء أو زاوية ملونة ورائعة، سيمضي زمنٌ طويل قبل أن أتعلّم هذا الأمر.

أول مرة دخنت فيها الشيّ على شكل جونتة (سيجارة عادية نفرغها من التبغ، نخلط جزء منه مع الحشيش ومن ثم نعيد تعبئته فيها) شاركتها مع أربعة أصدقاء بريْبة وخوف من المستقبل المحتوم الذي سننجذب فيه إلى الهرّا والكوكا والمقرمشات (أنواع مخدرات)، أنا الآن أضحك حتى على من يدخن جونتة لوحده، لكن تلك الجونتة قلبت العكسة وجعلتنا نضحك طيلة الوقت على نكات تافهة وغبيّة.

كما يمكنك أن ترى دكاكين بيع السجائر على جانِبيْ الطريق المزدحم بشتى أنواع السيارات، من الفارهة إلى الخاربة، أخبرت صديقيْ بأنّني ولأول مرة في حياتي أتأكد من أنّ ‘الشعب كلّه يسكر’

أحببتُ الشعور وعرفتُ من وقتها أنني سأبحث عنه أكثر، ومع الوقت ورغم تغير العديد من زملاء العكسة أصبحت أعشق هذا النبات، أبحث أكثر حوله، عن مخاطره والعوارض الجانبية وفائدته وعلاقته بكل نواحي حياتنا، أطالع عنه وأشاهد الأفلام الدرامية والكوميدية والوثائقية، أقرأ عن خط هجرته من البلاد الأفريقية إلى ليبيا والبلدان التي قنّنته والبلدان الأخرى التي يمكن أن تمضي حياتك في الحبس من أجل سيجارة واحدة منه. ورغم أنّ الرحلة ولدت من تلك الجونتة، لكنها تطورت وترعرعت في حي الهِندِي.

القراقشة، سوق غير السوق

أول مرة أدخل فيها الهِندي في حي القراقشة (قرقارش) غربي طرابلس كانت مع صديقيْن آخريْن، أطلق الناس على الحي اسم الهِندي لأنّه كان مليئاً بنباتات التِين الشوكي “الهِندي” عندما كان مجرد واحة وحيدة غرب المدينة. كنت أملك عربةً وكان الصديقان بلا سيارة، أرادا أن يشتريا شيشة ويسكي، ولهذا تطوعت أن أقلّهما، بدافع الأخوة والفضول حول ما يدور في ذلك الحي الذي سمعت عنه الحكايات.

يقع الهِندي بين حيين من أكثر الأحياء “الفاخرة” في طرابلس، على يمينه حي الأندلس بمطاعمه وأسواقه وبيوته التي تختلف في كل شيء عن الأماكن التي جئنا منها، وعلى يساره السياحية، منطقة إذا بحثت في طرابلس بأكملها ومن ثم دخلتها ستشعر لوهلة أنّك عبرت داخل ثقب زمني.

القراقشة، كان حي تطيير العين الذي يفصلهما، تختفي من شاطئه المقاهي الراقية للطبقة المعبية وتبدو بيوته ودكاكينه كأنّك دخلت الغيتُو، القراقشة يعيشون على الهامش بين هضبتيْن وشاطئ رغم أنّ تجار الممنوعات في الحي يملكون ثروة عظيمة، بعضهم حسب ما عرفت كانوا يملكون عقارات كثيرة في حي الأندلس والسياحية، يعيدون تدوير أموالهم في الجانبيْن؛ وهذا يجعلك تفكر كيف ترعرعت منطقتين فاخرتيْن من حي هامشي.

المهم، لا وجود لسوق معيّن في الهِندي، ولا وجود لمدخل ولا مخرج معيّن، هو عبارة عن مجموعة من الأزقة الضيّقة كحفر الأرانب، الطريق فيها ليست ترابية تمامًا، بل خليط من الصخور وأرضية تشبه السكوليو، ما يزيد من أزمة الدخول للمكان ازدحام سيارات الزبائن فيها، خصوصًا العشية. نزلنا من كوبري القراقشة واتجهنا للبحر، يمكنك أن ترى العمّال الأفارقة يشغلون كل ساحة، كما يمكنك أن ترى دكاكين بيع السجائر على جانبيْ الطريق المزدحم بشتى أنواع السيارات من الفارهة إلى الخاربة، أخبرت صديقيْ بأنّني ولأول مرة في حياتي أتأكد من أنّ ” الشعب كلّه يسكر”.

دخلنا عبر زقاقٍ ترابي وعر بصعوبة بعد أن انتظرنا مطولًا سيارتيْن، إحداهما تحاول الدخول والأخرى تحاول الخروج، أن يحلا المعضلة بينهما، اتسع الزقاق قليلاً على ساحة واسعة ومن ثم ضاق أكثر في زقاق آخر لا يمرر إلا سيارة واحدة بين جدران البيوت المتهالكة.

بعض التجّار في المنطقة عندما يترصدون سيارة تحمل مراهقين أو يشمون أنّ صاحب السيارة يعد وجبة سهلة، قد يخططون لتمشيط سيارته قبل الخروج عندما يحاصره أتباعهم في أحد الأزقة الضيّقة.

كنا نسير ببطء، السيارات متلاصقة ببعضها البعض حيث لا يمكن الهروب أو التراجع أو الاقتحام حتّى. وصلنا للدكان الذي قصده الرفيقان. كان الدكان أحد البيوت الواقعة في الزقاق، يقف على الباب مجموعة من الشباب الليبيين بعضهم يحرسون المكان بأسلحة الكلاشن وفي الداخل يمكنك بصعوبة أن ترى العمال الأفارقة يشتغلون. هناك من يقول بأنّه وبدل العمال الأفارقة، كانت نساء العائلة هي من تعمل على تعبئة مشروب “البوخة” لشبابها، يدرنَ حسابات التجارة ويترأسن الحياة هناك.

“آه شن تبّي؟” قال أحد التجار بعدما أنزل صديقي -ولأسميه أبسولوت لأنّه لا يحشش- زجاج النافذة ليتحدث.

“واحدة تشيفاز.” قال أبسولوت، بعد أن غير تماما نبرة صوته، كان كنسخة مشوّهة منهم.

“مافيش”

“باهي شن فيه؟”

“فودكا أبسولوت كحلة بس”

“شني ناخذوا أبسولوت؟” سأل أبسولوت الصديق الآخر.

“هيا فيسع.. يا خوذ يا خلّي”. قال التاجر دون أن ينتظر رد الصديق الآخر وطرق بيده على سقف السيارة ليخبرنا أنّه فقد صبره القصير.

“باهي واحدة أبسلوت”

خرجنا من زقاق آخر، وخلال مسار الخروج كنتُ أفكر في مسألة واحدة، لما غيّر أبسولوت نبرته عند الدخول للهِندي؟ سألته. أخبرني أنّه كان عليه أن يفعل ذلك، أولًا حتى لا يشعر التاجر بأنّه “بوف” – لوطي- ويُعطى سعرًا عاليًا، كما أنّ عليه أن يشعره بأنّ هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها للقراقشة، بعض التجّار في المنطقة عندما يترصدون سيارة تحمل مراهقين أو يشمون أنّ صاحب السيارة يعد وجبة سهلة، قد يخططون لتمشيط سيارته قبل الخروج عندما يحاصره أتباعهم في أحد الأزقة الضيّقة.

حفظت بعد ذلك القراقشة، أحياناً كنت أدخل صحبة صديق أو مجموعة من الأصدقاء، أحياناً أخرى كنت أدخل وحيداً قبل أو بعد الدوام. كنا نركن السيارة مع فوجِ سيارات الزبائن الأخرى ونترجل للدخول إلى أحد الدكاكين، كان عليك أن ترى المشهد عشية يوم الخميس، بعد صلاة العصر مباشرة، تزدحم طريق القراقشة بسيارات الشباب الذين يركنونها في كل مكان، أفواجٌ عظيمة من كل طبقة من الأغنياء والطبقة المتوسطة والفقراء، أطباء، مهندسين، رواد أعمال، نشطاء وفنانين وعمّال وطلبة، أصدقاء عريس وأحيانًا يمكن أن ترى شابًا جديدًا على طريق الالتزام داخل المكان، كما كان يمكنك أن ترصد رجال بين الأربعينيات والستينيات من العمر.

“الآن، لا وجود للنَتْشَة”

لم نشترِ الشيّ من مكان واحد فقط، لكنني يمكنني أن أعدّ لك مجموعة منها، كان هناك قبل حرب فجر ليبيا كشك يبيع سجائر في عمارات أبوسليم، كنّا نشتري منه، اشترينا أيضًا من الهضبة في الأزقة المهجورة والظهرة من التجار المتجولين وتاجوراء من المجموعات المسلحة وحي مرغنة في سوق الجمعة وزناتة وفي جزيرة الفرناج ومن باعة متجوّلين كان واحدٌ منّا فقط يتعامل معهم، أحدهم كان يجلس في العشية أمام بيته حاملًا قفص عصافير، تحت القفص يخبئ الشيْ، لكن لم يكن أي من هذه الأماكن بسحر القراقشة، خصوصًا عندما افتتح سوق “الساحة”، أحد أكبر أسواق الحشيش شبه العلنيّة في المنطقة.

كان حشيش “الساحة” أفخر الأنواع وأرخصها في 2015، تدخل دون أن تحاصرك الأزقة الضيّقة والكلستروفوبيا التي تصاحبها

كانت الساحة اكتشافًا عظيمًا، أولًا لأنّها في منطقة تعد خالية من الازدحام، ثانيًا لأنّها لم تكن مختبئة في زقاق ضيّق، كانت ساحة كبيرة من سيارات التجّار المركونة تحت أشجار النخيل بالقرب من شاطئ قرقارش، تنزل من منحدر ضيّق ووعر لحماية التجّار من أية غارة مفاجئة من القوات الأمنية، وعندها ينفتح المكان أمامك، ترى الرشاشات في سطوح المنازل وسيارة أو سيارتيْن عليها مضادات الطائرات مركونة بعيدًا عن مكان التجارة، يجلس الصبيان اللذان غالبًا ما يكونان من العمالة الأفريقية في سيارات مرصوفة بجانب بعضها البعض ولا يبيعون إلا الحشيش. كان حشيش “الساحة” أفخر الأنواع وأرخصها في 2015، تدخل دون أن تحاصرك الأزقة الضيّقة والكلستروفوبيا التي تصاحبها.

أذكر أنّه وفي إحدى الصباحات دخلنا الساحة، كان السوق مغلقًا، وكانت سيارات التجار تحاصر المكان وقد أوقفوا عملية البيع، دخلنا المكان، استوقفنا أحدهم وكان أحد الأفارقة الذين يحملون السلاح، سألناه عن المشكلة، “ليس هناك بيع الآن، عودوا بعد ساعتين”، قال لنا. “هناك من يحاول الهجوم علينا”. أضاف.

نشتري الحشيش حسب الحاجة وحسب ما نملك من المال، هناك عملية لوزن وتسمية الأنواع، تبدأ من الذبّانة إلى النتشة إلى طرف إلى قُرصة، الذبّانة هي ما يكفي لتصنع جونتة وفي العادة يتصدق بها أحدهم عليك، النتشة سعرها من خمس إلى عشرة دنانير، بالطبع هذا التسعير القديم، الآن لا وجود للنتشة، وهناك الطرف الذي يكون سعره بين عشرة دنانير إلى مئة دينار بالتسعيرة القديمة، الآن يبيعون طرف خمسين وطرف مية وطرف ميتين، أما القرصة وبتقسيماتها رُبع قرصة ونُص قرصة، هي ما يساوي في العادة كيلو من الحشيش، آخر مرة سمعت عن سعرها، كانت قد وصلت إلى 5000 دينار ليبي، ما يقارب ألف دولار. لم أرى قرصة في حياتي.

ورغم أنّ القراقشة كانت سوقنا إلا أننا لم “نُسَبِّسْ” (من سبسي وهو عود تدخين تقليدي) فيها أبدًا، لا أحد يسبس في القراقشة إلا القراقشة أنفسهم. كنا نسبس في مناطق أخرى، غالبًا في السيارة، دُخنا على شواطئ البحر، في الاستراحات، بين أزقة أحياءٍ لا يعيش فيها أحدنا، في الطريق إلى المقهى، وأحياناً يحالفنا الحظ بأن نسبس في إحدى الشقق أو البيوت، ولكن أكثر الأماكن التي دخنا فيها هي سيارة أحدنا، في الطريق السريع – أكبر الطرق التي تربط مدينة طرابلس-، حتى أننا اخترعنا جملة نتفق عن طريقها على تدخين الشيّ، كنا نقول ” شن، نمشوا السريع؟”.

من طرابلس الغرب إلى لندن

عندما نخرج من القراقشة أنا وأصدقائي: العُشبة، الجو، النتشة والويد. في الغالب أكون السائق ويتولى النتشة لفّ البفرة، النتشة يضع قوانينًا للتدخين، “اللي يلفها يولعها”، “اللي يشريها يسبّس بعده”، وإذا لم يكن السائق هو نفسه من اشتراها، فهو ثالث من يدخن.

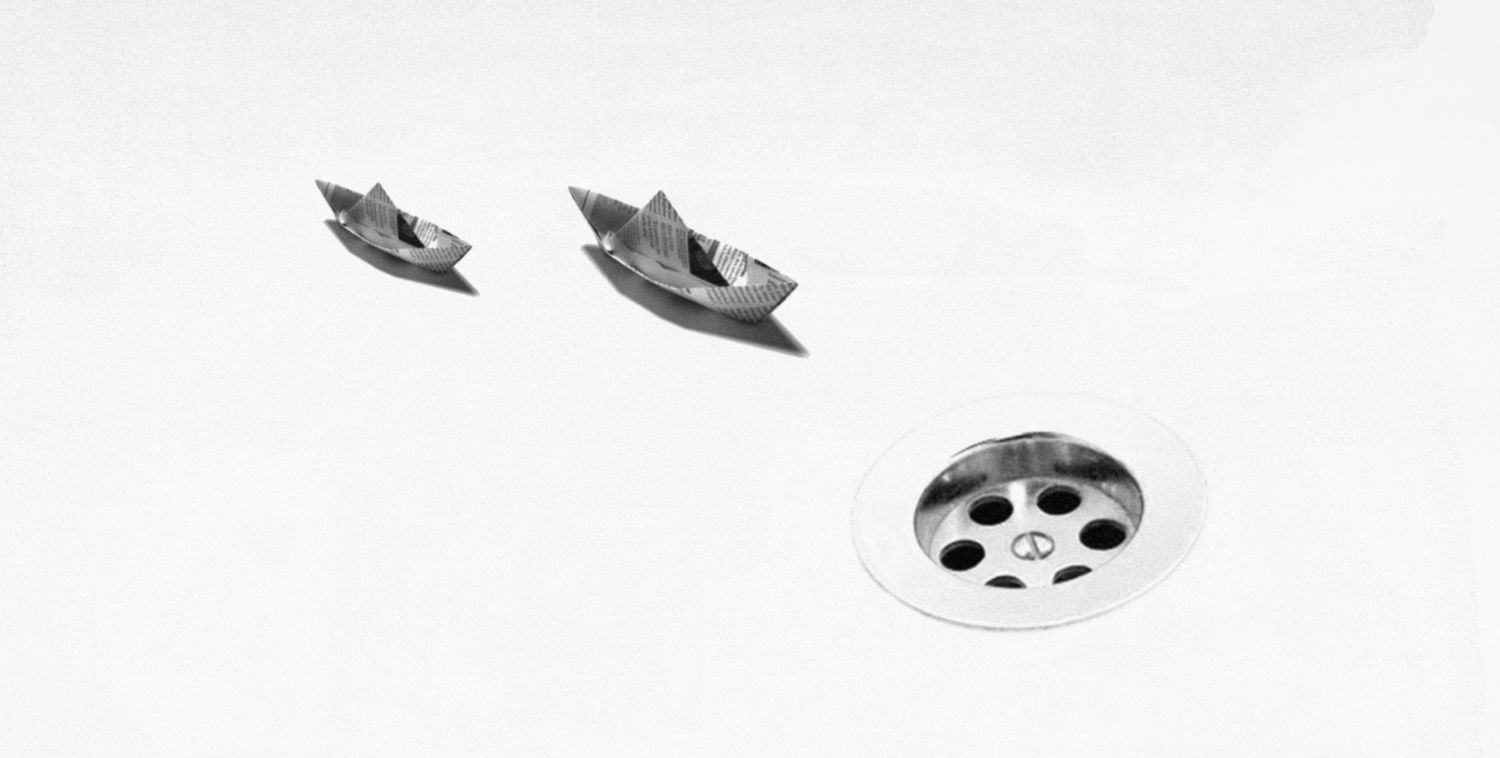

يبدأ النتشة عملية الفرك، في البداية يحرق بعضًا منها ويقربها لأنفه ليشمها، إذا أعجبته يصيح ويتحمس لتحضير البفرة. يجهز القارب، ورقة كرتونية على شكل قارب ليقلّنا من السريع إلى لندن. عندما تخرجت من البكالوريوس، صنعتُ قاربًا من شهادة الإفادة. كان طقسًا لكل متخرج نعرفه، عليه أن يصنع نسخة من الإفادة (بعضهم لا يمشي لهذه الخطوة، بل يستخدم النسخة الأصلية) ونصنع منها قاربًا.

تزدادُ البارانويا أكثر عندما نصل إلى الحي الإسلامي، وعندما تختفي سيارتنا بعيدا عن ازدحام السيارات، يضع النتشة القارب بين فخذيه أو ينزله إلى مستوى أقل من ذلك ويظل يراقب الطريق من النافذة بينما يحدثني

هناك اختلافٌ على ما الذي تضعه أولًا في القارب، الحشيش أم التبغ، ولكن يفضل أن تضع التبغ أولًا، حتى يمكنك تنقيته ونزع القطع اليابسة وغير الصالحة، تضغط بالولاعة وحرارتها (لا تضع اللهب على القطع) على التبغ وتبدأ عملية الفرك بأصابعك الإبهام والسبابة، تحرق وتفرك، تحرق وتفرك، حتى يمكنك أن تنتج قطعاً تشبه الكُسكس، بعد ذلك تحرق الحشيش بحرارة اللهب لا باللهب نفسه، إذا كان الحشيش جيداً سيبدأ في التساقط حتى بدون حرارة، ولكن النوعية التي تفرك بحرارة بسيطة هي أيضًا جيّدة، النوعية السيئة هي من تجاهد معها حتى بالحرق باللهب.

المسافة بين القراقشة والسريع كنا نتخطاها في حذر، ينقل لي النتشة – في الغالب نكون وحدنا أنا وهو دون بقية الأصدقاء- قصصًا عن أناس أوقفتهم إحدى القوات المسلحة بعد أن تتبعتهم طيلة الطريق. تزدادُ البارانويا أكثر عندما نصل إلى الحي الإسلامي، وعندما تختفي سيارتنا بعيدا عن ازدحام السيارات، يضع النتشة القارب بين فخذيه أو ينزله إلى مستوى أقل من ذلك ويظل يراقب الطريق من النافذة بينما يحدثني. أقلّبُ نظري بين مرايا السيارة للبحث عن أي سيارةٍ قد تثير انتباهي، يزداد التوتر أكثر كلما اقتربنا من كوبري سوق الخضار المؤدي إلى السريع، وعندما ننزل السريع، في الغالب يكون قد انتهى النتشة من كل شيء، لفّ البفرة وعبأها بالخليط وجهز كوبًا كرتونيًا ملأ جزءًا منه بالماء، لنستخدمه كمطفأة مؤقتة.

على الطريق السريع، نكون قد حضرنا الطقوس الخاصة بالتسبيس، نترك فتحة بسيطة في إحدى النوافذ حتى يخرج الدخان بطريقة انسيابية دون أن نفقد الكثير منه ودون أن نكشف أنفسنا بين بقية السيارات، نجهز البلايليست، مجموعة من أغاني الهيبهوب، يعمل النتشة كدي جي وفي الغالب يأتي في كل عكسة بأغنية أو ألبوم جديد، استمعنا للكثير من الألبومات الكلاسيكية والعظيمة والأغاني العجيبة ونحن نقود في السريع، نتبادل الكوب الكرتوني وندخن، أنا أقود وهو يحكي، والشيْ يتسلل إلى أعضاءك وعقلك ليخدرك، تشعر باللذة وحب الدنيا وبسعادة غامرة وتستعد للوصول إلى لندن. تتخدر.

بين الساتيفا والإنديكا

مصطلحات أخرى لها علاقة بالشيّ، مثلاً، هناك الجنود: جمرات الحشيش التي تسقط من البافرة وإذا سقطت على ملابسك أو كرسي السيارة ستترك ثقبًا لا يمكنك معالجته، تتدرب طويلا على التدخين وطريقة الإمساك المناسبة حتى لا يسقط جندي عليك. الستارات: “طاحوا ستاراته”، بمعنى أنّ أعين المدخن نزلت وبدا واضحًا أنّه مخدر. “خليهالي، حلاوتها في طاقتها” – الطاقة هي المؤخرة-، أن تطلب من زميلك أن يترك لك شرف إنهاء البافرة.

العدّة غالبًا ما تتكون من ورق البفرة، في السنوات الأخيرة من تدخيني للشي، أصبح العثور على ورق البفرة أمرًا مضنيًا في وسط المدينة، يخبئ أصحاب محلات السجائر الأوراق في أماكن لا يعرفها أحد ولا يبيعونها إلا لمن يثقون بهم، أغلب محلات السجائر لم يعودوا يبيعونها لما فيها من شبهة، المناطق التي لا تدخلها الجماعات المسلحة التي تكافح المخدرات وحدها التي يمكن أن تجد فيها ورق البافرة.

“البروزلين”، علبة دواء للعين تشتريها من الصيدلية، قطرة واحدة كفيلة بتصفية عينك وتحويلهما من الأحمر الذي ينتج من تدخينك للشي إلى عينين طبيعيتيْن، أعرف أناسًا كان الدليل الوحيد لحبسهم هي قطرة البروزلين. “القارب” قطعة كرتونية من الورق التي عادة ما يكون استخدامها مرة واحدة، كنا دائما ما نتخلص منها مع الكوب، لكنني أعرف أصدقاء يحتفظون بقاربهم منذ سنوات. الولاعة، الطبلة والحلويات بعد الانتهاء من التدخين.

كنا بعد أن ننهي البفرة، نستمتع بالحياة، إما بالجلوس في إحدى المقاهي والدخول في نقاشات علمية وفلسفية أحيانًا، أو بالجلوس في البيت ومشاهدة الأفلام أو اللعب أو الاسترخاء أو قص النكات. نذهب لعوالم متخيلة ونشعر بأننا في لندن نتمشى على الجسر ونقترب من ساعة البيق بن، لا نُجَرُّ دائماً إلى عوالم وردية وجميلة بالطبع، بعض تلك العوالم والسيناريوهات التي تخلقها لنا عقولنا تحت أثر الشيْ تكون سوداوية ومخيفة، ولكن أظن أن السبب الرئيسي ليس من المادة نفسها، بل من الجو من الخوف والترقب الذي نعيشه يوميًا.

نحن نعيش في مجتمع حيث يتقبل الناس فكرة أنّ المرء قد يكون سكّيرًا، رأيت نماذج عجيبة من المرونة مع مدمني الكحول سواء من قبل الدولة أو المجتمع، بل تتمادى هذه المرونة والتسامح إلى تركهم يشربون ويعربدون في الشوارع بينما يضحك الناس من تصرفاتهم، لكن لم أجد أبدًا نموذجًا خارج مستخدمي الحشيش للتسامح مع “مدمن” هذا النبات، ينظر له كحثالة، كإنسان قذر وفاسد ومتهيئ للسرقة والإجرام، ككلب دوخة. مما يجعل المستخدم نفسه يشعر بأنّه كذلك.

ولتعرف مدى جهل الدولة الليبية بهذا النبات، وضعته في قانونٍ مكافحة المخدرات تحت اسم القنب الهِندي “ساتيفا”، ولو أننا في بلاد تحترم القانون وتحملُ محاميين شاطرين كان بإمكانهم بسهولة أن يخرجوا كل من يُسجن بسبب بيع، شراء، زراعة أو استخدام الحشيش كالشعرة من العجين؛ ساتيفا هو أحد أنواع الحشيش وليس اسما له، ينقسم القنب إلى نوعيْن: ساتيفا وهو يعمل في العادة كمنشط لخلايا العقل، وإنديكا وهو يعمل في العادة كمهدئ للعضلات؛ ولا وجود لنبتة واحدة في العالم تعد نبتة “ساتيفا” كاملة أو “إنديكا” كاملة، بل تتراوح نسبها بين الإثنتيْن. وهكذا، تكتشف أنّه ليس من الصعب الدفاع على أي إنسان قد ارتكب جرم حيازة الحشيش في ليبيا. إن كانت هناك دولة بالطبع.

في العادة، يستخدم المحاربون والجنود والناس الذين تعرضوا لأهوال الحروب والصدمات النفسية عشبة بها نسبة كبيرة من الإنديكا، تساعدهم على الاسترخاء، هكذا قرأت. العشبة التي تحمل نسبة أكبر من ساتيفا في الجانب الآخر، قد تتحول إلى مهلوسٍ حقيقي. تعمل أكثر على الدماغ وتتركه في حالة عجيبة من التركيز وفقدانه، ينقاد عقلك بسهولة مع الأفكار التي عادة لا تترك لها المجال، بعض تلك الأفكار قد يتحول إلى السواد، لكن الأمر لا يتعدى ذلك أبدًا، على الأقل فيمن عرفتهم من مستخدمين.

لم نتحول إلى مجرمين وقتلة وسفاحين وسراق ولم نفكر يومًا في استخدام الهرّا أو الكوكا أو حتى قرمشة التريما وغيرها من الحبوب. بقينا مجرد مستخدمين للشيْ، قد نتضايق من انعدامه عندما نفتقده لكن لا تصاحبنا أي حالات نفسية أو هيجان كتلك التي تشاهدها في المسلسلات أو الدعايات التي تنشئها أجهزة الدول ضده.

في مرّات، كانت الأفكار السوداوية تأخذني لعيش تجربة موت افتراضي لأحد أقربائي، أتخيل العالم بدونهم، أتألم بينما تزداد نبضات قلبي سرعة، أحياناً تزداد شدة انتباهي لأشكك في الأصوات التي أسمعها كصوت حفيف سعف النخل، أتخيل أحدًا ما يراقبني عبر شاشة النقال أو أعيد التفكير في كلمات عادية لصديق وأبحث عن مؤامرة داخلها، في بعض الأحيان كدتُ أن يقبض علي في إحدى البوابات الأمنية فقط من تصرفاتي تحت تأثير الشيْ، يبدو عليّ الخوف والقلق. أحيانًا كثيرة كان يغادرني النوم فيها، لم يعد الأمر ممتعًا دومًا بالنسبة لي.

حشّاشون ومخبرون

عشتُ لمدة طويلة في تلك الأفكار، كرهتُ الويد مرات عديدة، كنتُ دائمًا ما أقاطعه أحيانًا لأشهرٍ طويلة، مرة قاطعته لعامٍ كامل، كنتُ متأثرًا باستخدامي اليومي له وأجواء الحروب المتلاحقة في البلاد وعشتُ أشهرًا سوداء في حياتي، كان لزامًا أن أعيد السيطرة على عقلي قبل أن أفكر في العودة له، أن أعرف بأنّه عندما أعود له عليْ أن أتحكم باستخدامي له، كان عليْ أن أصبح “كلب دوخة”، شخصٌ لا يمكنه العيش إلا به، يهرب عند تدخينه من العالم ويعيش في عالمه الخاص، عالمٌ ليس فيه حروب، بطالة، كراهية أو حقد، تلك المشاعر التي تتركك قبيحًا نفسيًا.

أمريكا، الدولة التي اخترعت ‘الحرب على المخدرات’ في القرن الماضي أصبحت ببطء تعمل على تقنينه، لا بصفة طبية فقط، بل بصفة الاستمتاع به كالسجائر والكحول والبرغرز. تخيّل؟

ساعدني إغلاق القراقشة في الهروب من “فخ الإدمان” سنة 2016، دخلت إحدى الكتائب في المدينة إلى السوق وبعد يوم من المعارك في الحي الذي لم تستطع حتى أجهزة القذافي من إغلاقه، جرجرت الكتيبة التجّار الذين كانوا يعملون مع بعض المسؤولين في الدولة، كما جرجرت “صبيانهم” القادمين من نيجيريا وتشاد والنيجر بحثا عن كسب سريع يوصلهم إلى أوروبا.

أغلق السوق رسميا وارتفع سعر الحشيش وأصبح سلعةً نادرة، تحول السعر في أقل من شهر من عشرين دينار لطرف جيد يلف لك خمس بافرات إلى طرف عشرين لا يلف لك إلا بافرة وحيدة، أصبح التجار نادرين، بعضهم استغل الموقف وأضاف علاوة الخطر والوشاية وعلاوة الندرة، أصبح التاجر المتجول رجلًا مهمًا بين معشرِ المستخدمين، بعد أن كان أيام السوق “فريلانسر” لا يتعامل معه العديدون.

بعض من أعرفهم صاروا أكثر حرصا على حشيشهم، واستمروا في الشراء من أولئك التجار الصغار دون أن يفصحوا عن مصدرهم، يتحدثون لي عن مشاكلهم معهم، وكيف “رخّوا بيهم” في آخر لحظة. أنا، ولأنني كنتُ أحب السلام الداخلي، تركت الصنعة، وصرتُ أعيش على “صدقات” الأصدقاء أو ألصق نفسي معهم، حتى تركته.

لكن عندما تركته، عجبتُ من نفسي أنني خرجتُ بنتيجة أنّ على الدولة أن تعمل على تقنينه، حتى إن ولم أكن من مستخدميه إلا في الحفلات النادرة التي نقيمها، تابعتُ أخباره وأخبار مستخدميه القدامى والجدد، قرأت عنه أكثر وعن الدول التي بدأت تقننه، أمريكا، الدولة التي اخترعت “الحرب على المخدرات” في القرن الماضي أصبحت ببطء تعمل على تقنينه، لا بصفة طبية فقط، بل بصفة الاستمتاع به كالسجائر والكحول والبرغرز. تخيّل؟

الدولة التي استوردنا منها تعريفنا لهذا المخدّر وحاربناه بنفس طريقتها، سواء القانونية، السياسية والإعلامية، تركت تلك التعريفات وبدأت تتقبل وجوده. تركتنا مع إرث كراهيتها له. لكن بالطبع، لن أخرج متحدثا في العلن وأقول للدولة الليبية، هيا قنّينيه، كأي “ناشط سباسي” يتمنى دائما أن يتوفر الشيْ ولكنه يحترم نفسه ويعرف مكانة قضيته في مجتمعه.

أجدُ أحياناً على فيسبوك أخبار عن ضبط كمية من الحشيش من قبل أحد أجهزة “الدولة”، ألاحظ تعليقات الناس على المنشور، بعضهم يبدأ في إلقاء النكت، يخبر “جهاز الدولة” أنّ عليه أن يعيد تدوير الثروة ويوصيهم بقُرصة، يدخل الآخرون ناشرين تعليقات تنبئ عن زعلهم بسخرية، حتى في الفن أصبح من العادي رؤية مشهد تدخين حشيش، في مسلسل ” غسق” العام الماضي هناك شخصية من الثوار الذين عاشوا حرب التحرير في 2011 والذي لم يستطع الهروب من الكوابيس وعالمه الذي يعيشه إلا بتدخين الحشيش.

كما أنّ الكثيرين من الرابرز الليبيين الذين يستمع لهم الجيل الجديد، تجدهم يتحدثون عن علاقتهم بهذا المخدّر، أحيانًا بطريقة تجذب المستمعين، يتفاخر بعضهم أنّهم كانوا يبيعونه في الأزقة الضيّقة التي يخاف “المزيفون” من الدخول لها حتى، البعض الآخر يربط العلاقة بين الشيْ وبين إبداعه، وبأنّها تساعده في فنّه.

أغلب الجيل الجديد، على الأقل الذين أراهم في مواقع التواصل الاجتماعي، يبدون تفهمًا ونوعًا من “التعاطف” مع مستخدمي الويد، عادة لأنّ الكثير منهم يعرفون مستخدمًا أو كانوا يومًا مستخدمين له، على عكسِ الأجيال السابقة، أجيال السبعينيات ومن سبقوهم، أولئك في العادة تلاحظ احتقارهم للشيْ. تجد ذلك في الوسائل الإعلامية التي يتحكمون فيها، كالصحف التقليدية وشاشات التلفاز وغير ذلك من أدوات الإعلام التقليدية.

حقيقةً، أعود من فترة إلى أخرى إلى تدخين بافرة هنا أو هناك مع أحد الرفاق القدامى، يتحدث لي الرفيق عن السوق وكيف صار، “هل تعلم أنّه وفي بنغازي هناك شارع كامل تفوق على القراقشة، اسمه ‘بوهديمة’، شارع كامل من الأكشاك والدكاكين التي تبيع الحشيش والبوخة والشراب المكرشم والنبيذ المصنوع محليًا؟”

أخبرني ذلك الرفيق أنّه وفي رحلة صديق له إلى بوهديمة، أوصاه بأن يشتري له معه، فالشيّ في بنغازي أرخص بكثير، دخل صديقه إلى بوهديمة واشترى الشي من كشك مكتوب عليه “الجوكر” ويضع صورة لنبتة الماريجوانا كإشهار على المنتج الذي يبيعه، حي بوهديمة هو ما كان قد تكون عليه القراقشة لو استمرت، حي بين حيين راقيين في بنغازي يبيعُ “الممنوعات” أمام أعين الدولة بينما يغذي اقتصاد المدينة.

مدينة أخرى، يخبرني رفيقي، بدأ فيها الإعلان عن بيع الشي مفضوحًا وعلى العلن، هي مدينة الزاوية 40 كيلومتر غرب طرابلس، تنتشر محلات السجائر المحمية بالداخل والخارج والتي تبيع الشيّ فقط، أخبرني صديقي أنّهم يضعون رقم هاتف للخدمة، شيء مثل هذا لم أكن أتصوّر وجوده قبل أن تقفل القراقشة. ولكن في طرابلس لازال الوضع مختلفًا، بل أحيانًا تستخدم الأجهزة الأمنية التجّار لجذب زبائن لسجونهم، يقبضون على تاجر ومن ثم يطلقونه بشرط أن يحضر لهم المستخدمين الذين يشترون منهم، كبديل لحريته.

هذه قصة حقيقية لمستخدم للحشيش، استُعْمِلَتْ أسماءٌ مستعارة للشخصيات للحفاظ على هُويتهم. هذه المقالة لا تدعم ولا تبرر استخدام الحشيش أو أي نوعٍ من المخدرات، استخدام الحشيش يعاقب عليه القانون الليبي.