أثارت لاتفاقات الهجرة غير النظامية الجديدة بين دول ضفتي المتوسط نقاشاً حول جدواها والأهداف منها المعلنة أو المبطنة، خاصة بالنسبة لتونس، أقصى نقاط القارة الإفريقية شمالاً. ومع الغموض الذي أحاط بالاتفاقات التونسية الأوروبية، خاصة مع إيطاليا. تحول النقاش في أحيان كثيرة لتوجس من أن تمسي تونس لا محطة لعبور المهاجرين نحو أوروبا وإنما فضاء لإعادة المهاجرين المرحلين أو الذين لم ينجحوا في الوصول نحو أوروبا.

في هذه المرحلة بالذات، ظهرت عبارة “التوطين”؛ أي جعل تونس وطناً لأولئك القادمين نحوها أساساً من دول إفريقيا جنوب الصحراء أو القرن الإفريقي. وما كان حديثاً في المقاهي وصفحات الفيسبوك عن التوطين تدحرج ليصبح صيحات فزع ودعوات لحماية “الذات التونسية” و”التركيبة الديمغرافية التونسية”، قبل أن تنتهي في بعض الأحيان بموجات عنف أو عنصرية صريحة.

هذا الحديث عن التركيبة الديمغرافية التونسية يوحي وكأننا أمام مجتمع محدد المعالم ولأفراده لون واحد، هذه المعالم وهذا اللون مختلف حتماً عن أولئك القادمين من الجنوب، “سود” البشرة وذوي الثقافة “الإفريقية”. غير أن هذه الصورة المتخيلة، تتنافى مع الواقع الديمغرافي للبلاد التونسية، إذ نجد حضوراً كبيراً لعائلات بل وحتى فروع قبلية يغلب على أفرادها اللون الأسود، ولعل ما يلفت النظر أكثر هو التوزع الجغرافي لهذا الحضور على كامل المجال التونسي، وفي مختلف الأوساط الحضرية والريفية على حد سواء، من “طائفة غبنتن”، وقبيلة الحمارنة، وقرية “السودان” في الجنوب الشرقي للبلاد، مروراً بـ”دشرة الشواشين” في منطقة الساحل بالوسط، وصولاً للعاصمة في الشمال، والمدن الكبرى حيث بقيت ألقاب من قبيل “شوشان” و”الأسمر” وربما “عتيق” كاشفة عن ماضي عبودي في بعض الأحيان، أو ربما كنتاج لهجرات متتالية من أيام ازدهار طريق “التجارة الصحراوية” في العصر الوسيط.

هذا التباين بين الواقع والصورة المفترضة لـ“الشخصية التونسية” التي يجري الترويج لها والخوف عليها، تمسي معه محاولة تتبع جذور تونس المتخيلة أمراً صعباً، ذلك أننا أمام عملية مركبة ومربكة لتنوع الفاعلين في هذا التخييل ولتناقض نتائجه من حقبة لأخرى. صحيح أن المواد المكتوبة أو الذاكرة الجمعية من شأنها أن تقدم لنا إجابات كثيرة، غير أن زاوية أخرى مختلفة من شأنها أن تختزل ذلك وأكثر، هي زاوية الرسوم والألوان، من الجذور إلى اليوم. عسى أن تمنحنا هذه المقاربة المشهدية القدرة على رؤية تونس بألوان أخرى وأكثر تنوعاً.

للمُستَعمَر لون واحد

سنة 1885، نشر المؤرخ وأحد رجالات الحركة الإصلاحية محمد بيرم الخامس التونسي كتابه “صفوة الاعتبار” الذي خصص قسماً كبيراً منه للتعريف بالبلاد التونسية من كلّ النواحي. وفي فقرة عنونها بـ “في أصل أهالي القطر التونسي”، يكتب عن المكونات الإثنية لسكانها الذين يقسمهم إلى أصل “بربري” ثم وافدين عرب، فوافدين من بلاد الأندلس، ونهاية الأتراك القادمين في العهد العثماني، وهي مكوّنات يؤكد “انسجامها” في التركيبة العامة للسكان. وباستثناء المكون اليهودي الذي يذكره في موضع لاحق، يغيب كليّا عن هذا القسم من “صفوة الاعتبار” الحديث عن المكون الأسود بالرغم من أنه ” قد” يضاهي في الحجم العددي مكونات أخرى ذكرها وأكد أنها قليلة العدد كالأتراك.

ومثل بيرم التونسي، لا تسعفنا جلّ المؤلفات التاريخية التونسية بكثير من المعلومات الدقيقة عن السود في تونس رغم حضورهم الملموس والذي يبرز أحيانا وفي مواضع محددة مثل حدث إلغاء عبودية “السودان” سنة 1846، الإلغاء الأول من نوعه في كامل العالم العربي والإسلامي، والذي أفرد له المؤرخ ابن أبي الضياف (1804-1874) عدة صفحات من تاريخه “إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان” ، باعتباره حدثاً مفصلياً في حركة التحديث وقتها، ومع ذلك فإن التأريخ لوضعية السود ما بعد الالغاء سرعان ما وقع تجاهلها من طرف ابن أبي الضياف، ليغيب حضور السود من جديد ضمن المؤلفات التونسية لتلك الفترة، مثل كتاب “صفوة الاعتبار في مستودع الأمصار والأقطار” الذي طبعه محمد بيرم الخامس التونسي سنة 1885 وخصص قسماً كبيراً منه للتعريف بالبلاد التونسية من كلّ النواحي. وفي الفقرة التي أفردها لـ” أصل أهالي القطر التونسي” وفيه أشار لسكان البلاد من العرب والبربر والترك والأندلسيين – وفي موضع آخر أضاف اليهود كمكون تونسي مستقل- في حين لم يشر للتونسيين السود بتاتاً.

أما يمكن استخلاصه هنا، هو أن التعاطي مع حضور السود في النصوص المكتوبة للفترة الحديثة لم يغادر حيز اعتبارهم موضوعاً ما، موضوع سياسي كما في مسألة إلغاء العبودية، أو موضوع فقهي كما ورد في كتاب فقهي نادر هو ” إعلام الأعيان تخفيفات الشرع على العبيد والصبيان” لأحمد برناز (1664- 1726) أحد أبرز فقهاء تونس الأحناف في القرن الثامن عشر. أما التأريخ للسود كفاعلين في الحياة الاقتصادية وإسهاماتهم الثقافية، أو حتى كمجموعة متمايزة عن النسيج المجتمعي التونسي، فيغيب بشكل لافت. مما يجعل أي محاولة لرسم صورة واضحة المعالم لهذا الحضور أمرا عسيراً. عُسر يضاعفه، انتفاء مدونة بصرية محلية، وهو أمر مفهوم ومتوقع في ثقافة، ترفض رسم “الآدميين” مطلقاً.

وفي المقابل وفي نفس الفترة، سيسعى طرف آخر لرسم صورة مغايرة لتونس وثقافتها وسكانها، حيث سيطغى السواد وبكثافة. والمقصود هنا، صورة تونس كما تمثلها الأوروبيون، لا فقط بعد فرض الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881، ولكن ربما قبلها بفترة طويلة. إذ تشارك الأوربيون على اختلافهم نفس الصورة تقريبا عن بلاد ” المور” قديماً أو “سواحل برباريا” منذ نهايات العصر الوسيط، ومن خلال المصطلحين وما بعدهما، تم ترسيخ صورة التونسي – المحلي- كأفريقي أسود بقطع النظر عن أصوله الإثنية عربياً كان أو أمازيغياً. وهو تصوّر رسخته الأعمال الفنية صراحة، من أقدم اللوحات التي وصلتنا نسخة منها، أُعيد رُسمها في القرن السابع عشر من طرف الهولندي بيير روبنس (1577 – 1640) عن أصل مفقود، وهي بورتريه (لوحة عدد1) رسمه لأول مرة هولندي آخر، هو جان فيرماين (1500- 1559) لآخر أمراء الدولة الحفصية في تونس “مولاي أحمد الثالث” أواسط القرن السادس عشر، أثناء مرافقته للقوات الإسبانية في حملة تونس عام 1535. وفيها يظهر السلطان أسود البشرة.

لوحة رقم 1

وفي واحدة رسومات في العصر الحديث، رسم الإنجليزي بنيامين ويست سنة 1781، لوحة (لوحة رقم2) تخلّد زيارة سفير باي تونس إلى إنجلترا خلال تلك السنة. سفارة لا يمكن أن يمثلها غير أعيان الدولة من الأسر التركية والمملوكية أو الأندلسية، وهي حقيقة لا يمكن للرسام تجاهلها، إذ يضع في قلب اللوحة العناصر الأساسية للوفد ببشرتهم البيضاء وثيابهم التركية من قفطان وبشمق. وفي يمين اللوحة يخفت بياض اللون، لتعوضه ملامح أكثر سمرة لعضو في الوفد تشير ملابسه من العمامة والبرنس إلى أنه تمثيله لأحد العناصر التونسية المحلية. أما في الخلفية، يظهر طيف شخص أسود البشرة، وهو الوحيد من كل أفراد اللوحة الذي لم يرسم منه إلا وجهه، فلا تعرف بذلك حقيقته أو دوره، هل هو عضو أم مجرد مرافق مكلف بالخدمة أو ربما هو إضافة فنية من رسام مكلف برسم وفد قادم من إفريقيا، وبالتالي يكون لزاماً عليه إبراز تلك اللمسة ” الإفريقية” كما تتمثلها ثقافته.

لوحة رقم 2

غير أن الطفرة الحقيقة لهذا التوجه، ستبرز مع الحملة الفرنسية العسكرية سنة 1881 ضد المملكة التونسية وتوّجت باحتلالها. في المرحلة الأولى سيبرز هذا المنحى في اللوحات الملحقة بالصحف والمجلات الفرنسية المتعلقة بوصف معارك وانتفاضات القبائل التونسية ضد الغزاة، خاصة قبيلة “خمير” وهي حلف قبلي امازيغي – عربي، موطنها الأساسي أقصى شمال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر. وباعتبارها جدار الصدّ الأول، خاضت خمير معارك شرسة، وثّقتها الصحف الفرنسية، بل تجاوزتها لما هو أبعد. ففي الغلاف الإشهاري (لوحة عدد3) لإحدى منتجات مصنع الشوكولاتة البلجيكي “سيني ستريبال” والتي تعود لأواخر ذلك القرن، تم وضع صورة بعنوان ” هزيمة خمير” وفيها تم تصوير أفراد من هذه القبيلة ببشرة سوداء وملامح جنوب صحراوية، بالرغم من غياب هذا المكون – على عكس قبائل تونسية أخرى- في تركيبة أو ملامح أبناء القبيلة لليوم.

لوحة رقم 3

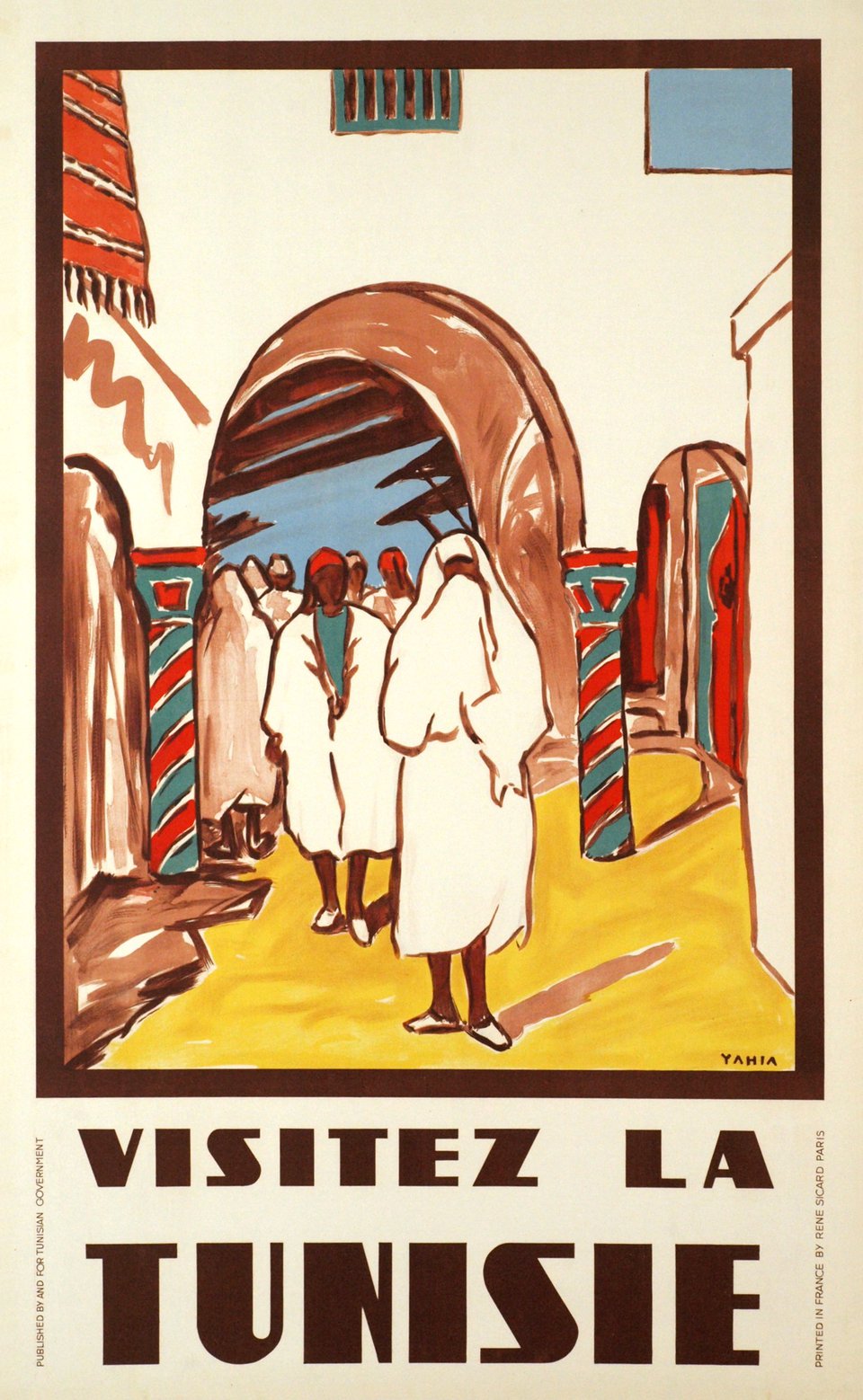

أما في الفترة التي تلت انتهاء المقاومة المسلحة واستكمال فرض النظام الاستعماري، تحول التركيز من الرسومات الحربية إلى مواضيع مختلفة ذات منحى دعائي واضح، سواء فلاحياً من خلال الترويج للمنتوجات الفلاحية التونسية – الممتلكة من طرف الفرنسيين طبعاً- أو الترويج للسياحة وربما لجذب المستوطنين الفرنسيين. ولكن مع المحافظة على نفس المنهج. فعوض تصوير التونسي المحارب الأسود تم التركيز على الفلاح والعامل الأسود، بكل بساطة ذلك ” الأنديجان” – الوصف التحقيري الفرنسي لسكان المستعمرات المحليين- الخانع.

ففي لوحة دعائية (لوحة عدد4) تمت طباعتها في باريس، مطلع خمسينات القرن الماضي، أي قبل سنوات فقط من الاستقلال، تحت عنوان ” زر تونس” والتي تصوّر أحد أنهج العاصمة والعابرين فيها من نساء ورجال جميعهم دون استثناء سود البشرة. حتى السيدة الملتحفة بالسفساري الأبيض، لم يغفل الرسّام رسم ساقيها وقد ارتفع عنها السفساري، وبانت ملامحها السوداء. ربما تمثل المفارقة في أن هذه اللوحة من رسومات رسام تونسي هو يحيى التركي (1903 – 1969)، بل هو أول رسام تونسي مسلم في الفترة الحديثة. وفي رصيده أصناف شتى من اللوحات. ومع ذلك فإن الاختيار والانتقاء للنشر والترويج لم يقع سوى على هذه اللوحة، مما يشي بأن هذه العملية ربما لم تكن أصلا من مشمولاته وإنما من مشمولات الطرف المصدر للدعاية.

لوحة رقم 4

ومن ملامح الأشخاص إلى الرمز الشمولي، وصل هذا التوجه إلى أقصاه مع ما أصدره المكتب المكلف بزيت الزيتون في تونس من لوحات دعائية، ظهر أكثرها بداية من ثلاثينات القرن الماضي (لوحة عدد5) وفيها تبرز فيها تونس صراحة وكأنها امرأة سوداء – وأحيانا سمراء- ترتدي الملية البدوية وبين يديها زير يقطر زيت زيتون. وهي الصورة المثلى التي ستتكرر عبر مختلف إنتاجات الدعاية الفرنسية إلى حدود الاستقلال.

تلك الدعاية تكثّفت أساساً مع بروز نتائج سياسة الاستعمار الزراعي الواسعة، والتي يكشف أحمد القصاب في كتابه “تاريخ تونس المعاصر” أنها أفضت في النهاية لثنائية جديدة من الهيمنة الأوروبية على الضيعات و”الهناشير – التسمية المحلية لأهم الحقول والضيعات الفلاحية الكبرى- الأخصب، مقابل تحول شاغليها السابقين من التونسيين لمجرد يد عاملة فلاحية رخيصة أو ” خماسة” بالمصطلح التونسي. وبذلك أمسى القطاع الواسع من التونسيين حبيسي تلك الصورة النمطية للفلاّح المجهد، بأسماله البدائية وبشرته السمراء الداكنة والملفوحة بالشمس.

لوحة رقم 5

في نفس الفترة، وعلى الضفة المقابلة ستتجذر الحركة الوطنية التونسية وتتبلور معالم تصوراتها: الاستقلال ولو بعد حين. وعلى خلاف الجيل الأول من الوطنيين من أبناء الأرستقراطية المحلية من قيادات الحزب الحر الدستوري التونسي “القديم” ذوي النزعة النخبوية، توجه الجيل الشاب من الحركة، مع الطبيب محمود الماطري والحبيب بورقيبة وغيرهما نحو الجماهير الواسعة سعياً لتعبئتها تحت شعار”التونسيين”، ولأول مرة في أحداث وتظاهرات “تسعة أفريل” من عام 1939، أمسى الحديث عن مجموع التونسيين ككتلة موحدة وقادرة عن التعبير عن مطالب وأفكار مشتركة. هنا كان على القادة الجدد للحركة الوطنية، الاهتمام بصياغة معالم شخصية تونسية نموذجية قادرة على استيعاب كل المكونات الثقافية المحلية – أو تصفية بعضها كما سنرى فيما بعد – وحشدها وقادرة في الآن نفسه على مواجهة التنميط الاستعماري المقابل.

وبالنسبة لقيادات ترعرع جلّها في الحاضرة تونس أو غيرها من المدن الكبرى. كان من البديهي لها أن ترفض الصورة الاستعمارية المسبغة على التونسي باعتباره مجرد فلاح بدائي. وفي سبيل تفنيد ذلك شرع الحزب وأنصاره في خوض معارك الدفاع على الهوية التونسية مطلع الثلاثينات، باعتبارها هوية حاملة لإرث ثقافي وحضاري قوامه العروبة والإسلام، دون التفات لتلك الروابط الإفريقية، والتي استحال فصلها في ذلك السياق الاستعماري عن البدائية والهمجية، كما سيوضح الأنثروبولوجي الغابوني جوزيف توندا فيما بعد. ندد الوطنيون بمحاولات المس من حجاب التونسيات باعتباره رمزاً ثقافياً لمجتمع حضري متمدن -فيما بعد وإثر الاستقلال سيتغير هذا الموقف جذرياً خاصة بالنسبة لبورقيبة– . ودافعوا على تدريس اللغة العربية، مقابل الفرنسية، باعتبارها لغة علم وحضارة ودليلاً على تجذر هذا الشعب في انتمائه الطبيعي العربي “الشرقي”.

بالعودة لموضوع المكون الأسود، لا نقف على تنديد معلن وصريح بموجة الصور السوداء. ربما يعود ذلك لمجرد سهو أو لامبالاة من طرف الفاعلين الوطنيين، أو لعل معركة الدفاع عن الخصوصية التونسية كما تم تصورها كانت كفيلة بكنس كل محاولة تنميط، خاصة وأن الاستقلال الذي جاء بعد طول انتظار، نقلهم من حالة الدفاع عن هوية مهددة إلى بناء أمة.

دولة الاستقلال وبناء الخصوصية التونسية

مع استقلال تونس سنة 1956، كان القرار واضحاً بالنسبة للقادة الجدد في علاقة بنموذج الدولة وهوية شعبها. يمكن اختزاله في كلمتين: ” نحن أمة” عنوان كتاب صدر لعلي البلهوان (1909 -1958) أحد قيادات الحركة الوطنية التونسية في أربعينات القرن الماضي، وأمسى شعاراً لمرحلة ما بعد الاستقلال. أين سادت فكرة أن التونسيين أمة/ قومية ذات خصائص ثقافية وملامح حضارية متمايزة عمّا حولها. وهنا لا يبدو أن للمكون الأسود حضوراً واضحاً في صقل هذه الهوية، على الأقل كرافد صريح.

إذ عاش الساسة الجدد لسنوات طويلة تحت ظل الداعية الفرنسية وتنميطها للتونسيين في مظهر ولون واحد، وبذلك لا يمكن الاستغراب من أن يكون موقفهم عشية الاستقلال، على النقيض ممّا سبقه. ففي البداية وعند وضع الدستور لسنة 1959، جاء الفصل الأول صريحاً في تحديده لمكونات هوية الدولة ومن ورائها الشعب: تونس دولة الإسلام دينها والعربية لغتها. في حين نصّ الفصل الموالي على اعتبارها “جزءاً من المغرب العربي”. وبذلك غاب المعطى الإفريقي صراحة كمكون للأمة الوليدة. وعلى امتداد الدستور، لا تحضر إفريقيا إلا مرة واحدة، في توطئة الدستور التي نصّت على أن “هذا الشعب… مصمم على تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب الإفريقية”. والذي حدد معالم العلاقة مع إفريقيا كعلاقة تعاون لا انتماء.

وكردّ على الدعاية الاستعمارية، ستركزّ الدعاية الرسمية لدولة الاستقلال على إبراز ملامح تونس المتوسطية، بما هي بيضاء وسمراء بالأساس. ولعلّ الأدل على ذلك، ما سيصدره البريد التونسي من طوابع بريدية بشكل متواتر. ففي الطوابع المخصصة للنشاط الفلاحي مثلا، نجد طابعاً مبكراً بعنوان جمع الزيتون (لوحة عدد6)، تصور فيه سيدة ترتدي الملية البدوية -تماماً مثل صور الدعاية الاستعمارية القديمة- ولكن ببشرة بيضاء ناصعة. في حين سيخصص طابع آخر (لوحة عدد7) بعنوان ” منتوجات تونس” للغلال والحبوب التونسية، وفيه تظهر سيدة ترتدي الملابس الحضرية، بملامح وجدائل تعكس سحنة سيدة بيضاء رائجة بين نساء القرى الفلاحية الموريسكية في شمال البلد وشرقها والذين قدموا لتونس سنة 1609، بعد طردهم من الشمال الإسباني، وامتهن أكثرهم زراعة الفواكه والغلال. وبالتالي يأتي هذا في محاولة لتفكيك الربط الاستعماري بين النشاط الفلاحي والبشرة السوداء، وربما حتى دفاعا على تنوعه وثراءه وعراقته السابقة للحماية الفرنسية.

لوحة رقم 6

لوحة رقم 7

لوحة رقم 6 + 7

وإلى جانب الفلاحة، تمّ مبكراً الاهتمام بالسياحة كقطاع رديف سرعان ما أمسى محورياً. وباستثناء السياحة الصحراوية في جنوب البلاد والتي قد تعطي انطباعاً إفريقياً لا يمكن تجاهله أو إلغائه. تم التركيز ومنذ بداية بعث المؤسسات السياحية الرئيسية كالوكالة العقارية السياحية مطلع السبعينات على السياحة الشاطئية والتسويق لتونس كوجهة بحرية متوسطية نموذجية تضاهي قبرص واليونان وإيطاليا في تجذّرها الثقافي للمنطقة، وفي انفتاحها وتحديثها. وفي إعلان دعائي مبكر (لوحة عدد8)، حمل نفس الاسم السابق “زرّ تونس” يتم تصوير سيدة شقراء بلباس سباحة مكشوف على أحد شواطئ الضواحي الشمالية للعاصمة، وفي الخلفية البعيدة سيدتان ملتحفتان بالسفساري. وعلى عكس اللوحة الاستعمارية القديمة لا نعلم يقيناً ملامحهما، ذلك أن التركيز منصب كليا على السيدة الشقراء.

لوحة رقم 8

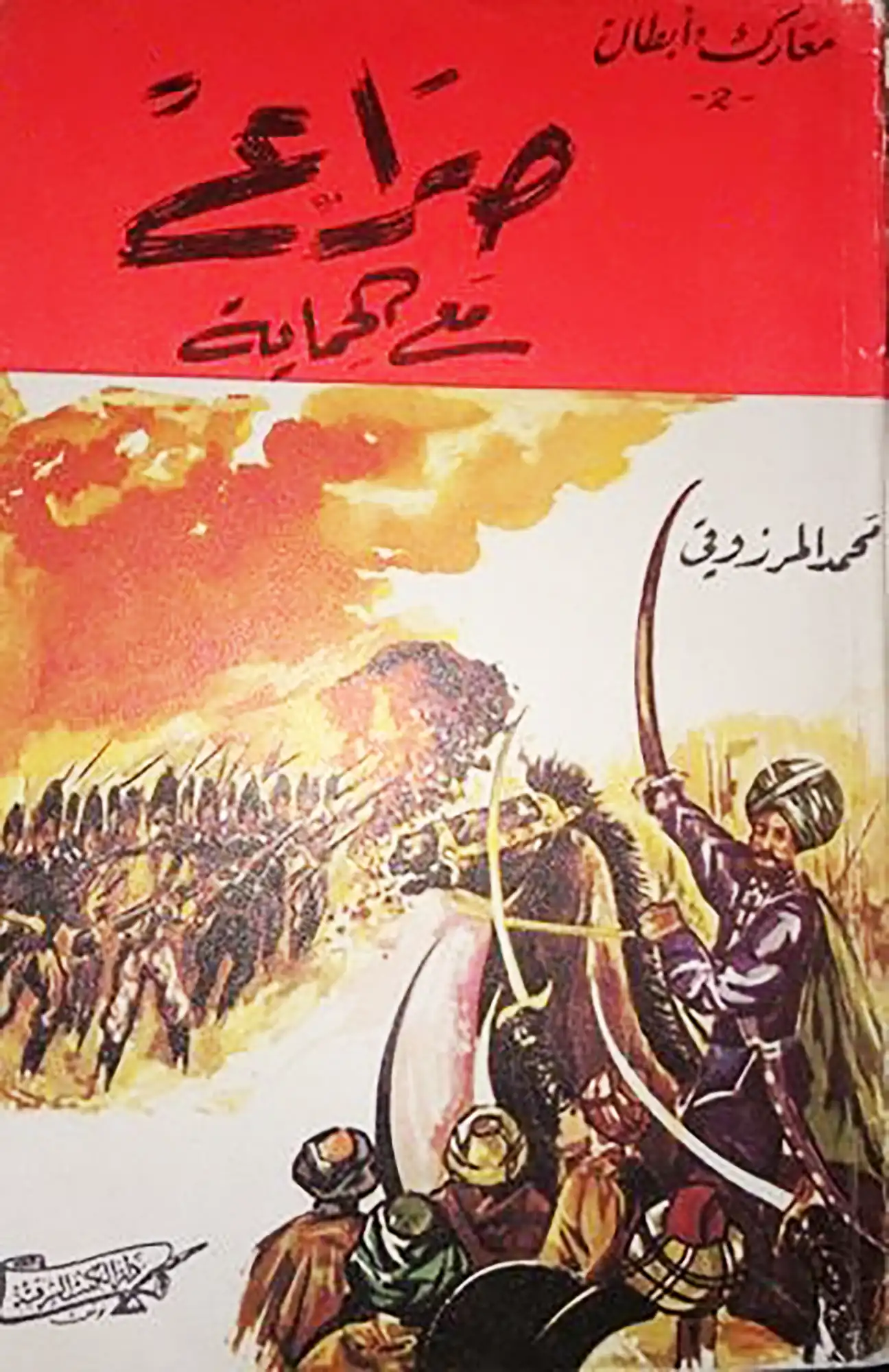

نفس النمط، يبدو أنه امتد للصور التونسية المجسدة لمرحلة النضال ضد الاستعمار، ككتاب “صراع مع الحماية” للمؤرخ محمد المرزوقي في طبعته لسنة 1973، والذي خصصه لما خاضته عدد من القبائل التونسية من معارك ضد القوات الفرنسية. واحتوى غلافه (لوحة عدد9) على مشهد معركة مع فارق بسيط، فعوض تصوير التونسيين مشاة – باستثناء واحد فقط- مقابل فرسان الفرنسيين في المنتصف كما في اللوحة السابقة، تأتي الصورة على النقيض بالضبط. غير أن الاختلاف الأبرز، هو ملامح التونسيين وتحديدا الفارس الذي يقود المجموعة، وقد جاءت ملامحه “عربية” سمراء البشرة وبثياب تستر كامل جسده.

لوحة رقم 9

لو أردنا حوصلة هذا المشهد عموماً، فإننا لن نجد أفضل من لوحة أخرى للرسام يحيى التركي. ولكنها لوحة رُسمت على خلاف ما طبع المرحلة السابقة من مسيرته، في سياق دعائي مختلف وفي جو تونسي لا فرنسي. هذه اللوحة (لوحة عدد10) المرسومة سنة 1958، جاءت بعنوان “حفل الاستقلال ببطحاء باب سويقة”. والتي كما يوحي اسمها، تصوّر مشهد التونسيين من سكان “الربط الشمالي” أهم أحياء المدينة العتيقة وأكثرها شعبية وحركية، وهم بصدد الاحتفاء بحدث الاستقلال. في هذه اللوحة المزدحمة وكثيرة الأفراد، يصّور أصنافا شتى من التونسيين من طبقات اجتماعية مختلفة كما يدل على ذلك صراحة تنوع ثيابهم. ومع ذلك، اختار لهم جميعا لوناً موحداً لبشرتهم، هو الأبيض الأقرب للصفار. وكأنه لُفح بشمس المتوسط، أو ربما الصحراء الغائبة.

لوحة رقم 10

في المحصلة، يبدو أن توجهاً هيمن على الصورة العامة المراد تسويقها لتونس ولشعبها، طغى عليها اللون الأبيض وأحيانا الأسمر، بما يحيل عليه الأخير من انتماء عربي. ولكن الحكم على هذا التوجه بما هو عداء وتغييب مطلق لكل ما هو أسود، لا يخلُ من تجني. بل لعله أساساً رد فعل فرضته رؤية غربية مسبقة، سرعان ما خفتت لتفتح الباب أما حضور أسود مخصوص.

السواد … على الطريقة التونسية

يبدو أن صورة تونس البيضاء لم تسد سيادة مطلقة. ربما لظرفيتها، كشكل من أشكال مقاومة التنميط الأوروبي أو لعوامل موضوعية لا يمكن تجاهلها أو نكرانها، ألا وهي الانتماء الجغرافي للقارة السوداء، وهو ما لا يمكن التنصل منه. صحيح أن دستور عام 1959، لم ينص على الانتماء الإفريقي. إلا أن نهضة شاملة على امتداد القارة عنوانها ” الوحدة الافريقية”، فرضت نفسها كمعطى يتوجب التعامل معه. وفعلاً توجه وفد تونسي إلى العاصمة الغينية “أكرا” يوم 15 أبريل من عام 1958، في إطار أول مؤتمر افريقي للدول المستقلة، قبل أن يتمخض ذلك في النهاية عن تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية يوم 25 مايو من عام 1963. وهو اليوم الذي سيعوض فيما بعد 15 أبريل، كيوم لإفريقيا.

على امتداد هذا المسار، شاركت الدولة التونسية في عملية البعث، دون أن تتصدرها أو تبدي الحماس الكبير نحوها. ومع ذلك تمّ الأمر. وعليه أصبح التوجه نحو إفريقيا أمراً لا غنى عنه ولو رمزياً. وبذلك برزت موجة جديدة من الطوابع البريدية. إذ صدر في السنوات الأولى على الأقل طابعان يحتفيان بتلك المناسبة، ولكن بطريقة خاصة. في الطابع الأول (لوحة عدد11)، تم تشكيل قارة إفريقيا من خلال التحام يدين تشدّان على بعضهما كعلامة للتضامن -وهو الشعار التونسي الصريح في علاقة بكيفية التعامل مع القارة- واللافت في كل هذا هو أن اليدين مختلفتان في اللون، الأولى سوداء أما الثانية بيضاء. وكأنه تأكيد على أن القارة ليست سوداء في المطلق، بل على العكس. وهي فكرة ستبرز بجلاء أكثر مع الطابع الآخر (لوحة عدد12) والذي قسم القارة مرة أخرى لشطرين أنثويين، الشطر الأول يصور امرأة سوداء، عارية الثدي وقد زيّنت نفسها بنقائش بيضاء على عادة بعض قبائل غرب إفريقيا وجنوب الصحراء. في حين تجسد شطر القارة الآخر في سيدة بيضاء ملتحفة، يعلو خدّها وشم كأنه حرف من حروف التيفيناغ الأمازيغية. والتأكيد الرسمي في الاحتفاء بالمناسبة بهذه الشاكلة، لا يمكن أن يُفهم إلا بكونه قبولاً مشروطاً، قبول بإفريقيا، ولكن بإفريقيا متعددة الألوان، لا سوداء فقط.

لوحة رقم 11

لوحة رقم 12

لوحة رقم 11 + 12

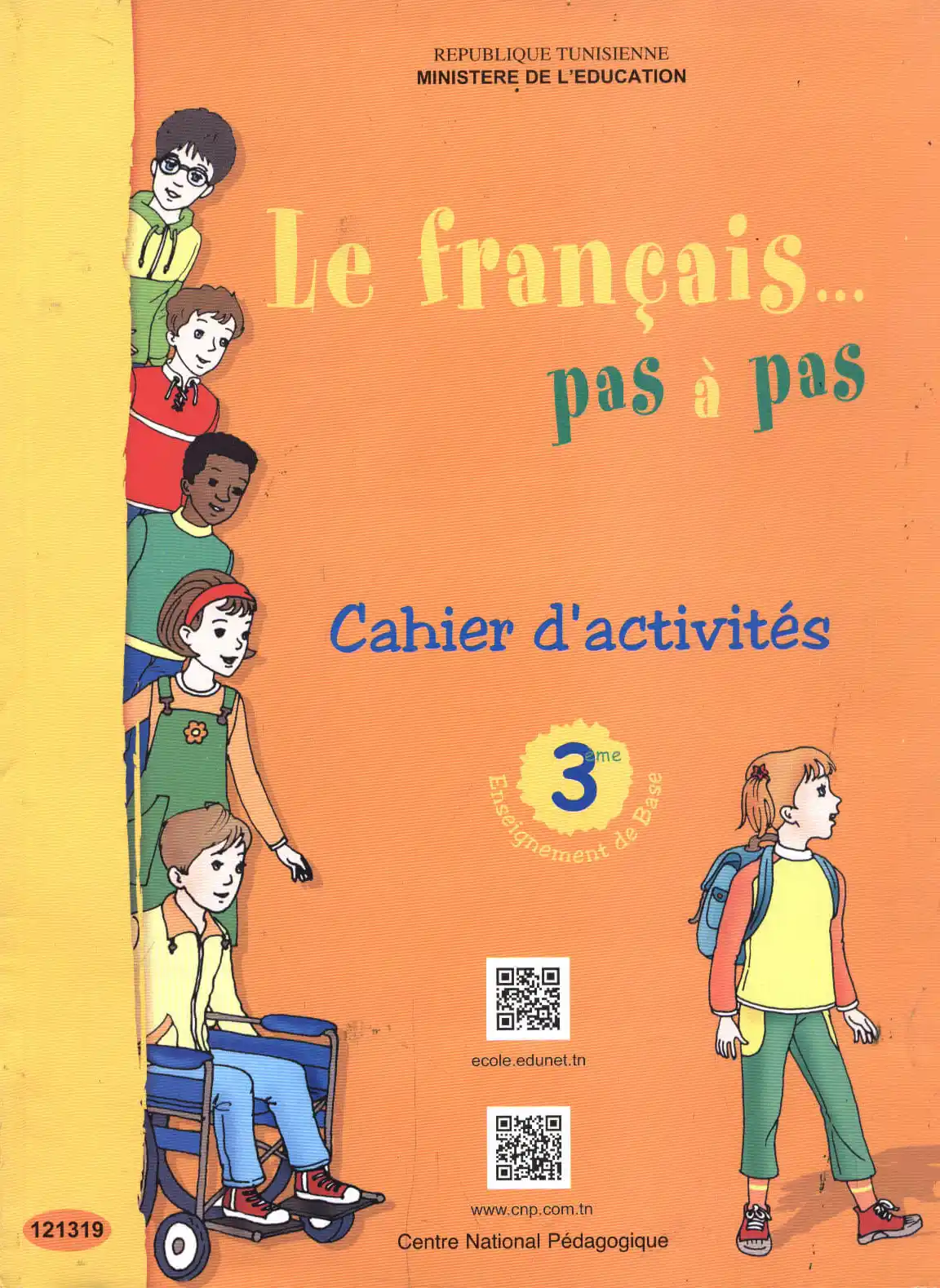

أما داخلياً، وعندما لا تتخذ المسألة بعداً سياسياً صريحاً، يصبح التعاطي مع الحضور الأسود أقل توجساً. ففي الكتاب المدرسي الرسمي المخصص للغة الفرنسية لتلاميذ القسم الثالث الابتدائي خلال العشرية الأولى من هذا القرن والذي درست به شخصياً، احتوت صورة الغلاف (لوحة عدد13) على عدد من الأطفال مختلفي الألوان والخلفيات، هم شخوص الكتاب الذين سيرافقون التلميذ على امتداد السنة. ومن بين هذه الشخصيات، طفل أسود البشرة، سيختار له المشرفون على الكتاب اسم ” أمادو”، الصيغة الإفريقية لنطق اسم أحمد في إفريقيا جنوب الصحراء.

لوحة رقم 13

وبالعودة للطوابع البريدية مرة أخرى، نجد طابعاً يعود لنفس الفترة تقريباً من سلسلة طوابع ” المهن التونسية” بعنوان الغسّالات (لوحة14)، وهو يصور مشهدا حضريا لعاملتي غسيل إحداهما سوداء البشرة والأخرى “نص نص”، ترتديان الثياب التقليدية لنساء الحاضرة وهنّ بصدد ممارسة عملهن، العمل الذي لم تمارسه وإلى حدود ثمانينات القرن الماضي، سوى الفئات الكادحة من النسوة، اللاتي يندر أن يكن بيضاوات.

لوحة رقم 14

في حين نجد لوحة أخرى للرسام زبير التركي (1924-2009) أحد أبرز وجوه الرسم في تونس المستقلة، خصصها لتصوير مشهد عملية “الطهور” أي الختان (لوحة عدد15). في اللوحة كل الحاضرين من الرجال – بيض البشرة- باستثناء سيدة وحيدة سوداء وهي بصدد مسك قدم الطفل العاري تحضيرا لتدخل “الطهار”. وبالنسبة للعارفين، فإن رمزية ذلك الحضور واضحة ومتصلة اتصالاً وثيقاً بالتصور السائد قديما في الأوساط الحضرية التونسية والتي تنسب لـ “الزنوج” قدرات صحية وعلاجية أقرب للسحرية، مما يجعل حضورهن في مشاهد الختان والولادة والعلاج الجنسي مألوفاً شعبياً، خاصة في علاقة بموسيقى السطمبالي وما رُبط بها من أجواء سحرية.

لوحة رقم 15

السطمبالي، هو اللون الموسيقي التونسي – دون أن يكون الوحيد- الذي عُرف به السود التونسيون، خليط من المدائح الصوفية والألحان الراقصة ذات الجذور غرب الإفريقية. وفي مقامات عدد من الأولياء الصالحين سود البشرة كسيدي منصور في صفاقس أو سيدي سعد في تونس وسيدي مرزوق في توزر، ترعرع هذا الفن وارتبط بطقوس ما يجري داخل هذه المقامات من أنشطة روحانية. وإلى حدود فترة قريبة، ظل السطمبالي خارج التأطير الرسمي لهياكل الثقافة الرسمية من مهرجانات أو تغطية إعلامية. مشهد تغير نسبياً في السنوات الأخيرة. وهنا نجد طابعين بريدين فريدين من نوعهما صدرا تحت عنوان “موسيقى السطمبالي والقناوة” بتاريخ 2 ديسمبر 2021، بالشراكة مع البريد المغربي. يحتفي الطابعان (لوحة عدد16) صراحة بالسطمبالي كموسيقى سوداء ونظيرها المغربي “القناوة”، مع تركيز واضح على ملامح العازفين. ومع ذلك جاء الوصف المرافق لنص إصدار الطابعين بشكل مثير للاهتمام، إذ نصّ على أن هذه المبادرة جاءت كتمتين للروابط الثقافية بين البلدين. دون أي إشارة لجذور هذه التعبيرة الثقافية المشتركة.

لوحة رقم 16

إجمالاً يبدو شريط صور تونس والتونسيين مع السنوات متعدد الألوان. وفي كل مراحله، لم يخل من اللون الأسود الذي يطغى حيناً وينحسر آخر وفقا للسياق والمرحلة، ولخلفيات “رسّاميه”. الثابت الوحيد، أنه لم يغب. تفرضه الجغرافيا والتاريخ والثراء الثقافي لوطن، كان على امتداد تاريخه – وعلى الأمد البعيد- مستوعباً لكل تعدد. وكما انهارت الصورة الاستعمارية النمطية لتونس السوداء، عجز رسّامو تونس الحديثة عن صبغها بالنقيض دون سواه.

وفي شهر مارس من عام 2018، وجدنا أنفسنا أمام صورة أخرى مختلفة، مشهد حيّ هذه المرة. وذلك مع تولي محمد أمين إبارة، الصحفي الشاب التونسي أسود البشرة، تقديم النشرة الجوية المسائية على القناة الوطنية الأولى. ليكون بذلك الأول في القناة الرسمية وفي أحد أكثر برامجها شعبية وجماهيرية. والأهم من كل هذا، هو أن إبارة، تونسي قبل أن يكون أسود البشرة. ولا يحتاج في سبيل ذلك لإثبات انتماء أو نفي آخر.

في تلك الفترة، كان للتعيين صدى إيجابي خاصة وأنه جاء في مناخ رحب مع صدور قانون تجريم العنصرية في نفس السنة، خطوة أخرى تم خطوها نحو رسم صورة أكثر ” فسيفسائية” لتونس. أو على الأقل، هكذا ظننا، قبل أن يتغير كل شيء من جديد، ويعود السواد ليحتل خانة العدو بين الألوان تدريجيا أواخر العام 2022. نفس العام الذي انتشر فيه، في مصادفة ساخرة، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ينتمي لذلك الصنف المسمى بصحافة “ميكرو الشارع” وفيه يشتكي تونسي أسود البشرة من أولئك الذين احتلوا الشواطئ والأحياء. يسأله الصحفي باستغراب مصطنع عن ماهية هؤلاء، ليجيبه الرجل بإنفعال ” لي زافريكان“! لي زافريكان كلمة فرنسية تعني الأفارقة، في الاستعمال التونسي الدارج تعني كل أولئك القادمين من إفريقيا السوداء –باستثنائنا نحن التونسيين طبعاً–، وفي مقطع الحال يبدو أن صديقنا التونسي الأسود، بصدد وضع قواعد جديدة لإدارة معركة الألوان، قواعد مفادها لا رفض التمييز على أساس اللون، ولكن التمييز بين صنفين من السواد، سواد إفريقي وسواد تونسي، لا يستويان!