دخل عامل إلى صالة التحرير، اعتلى السلّم برشاقة وبدأ يفكّ أجزاء من السقف الصناعيَ، استخرج منها أسلاكاً موصولة بكاميرات مراقبة تطلّ من فتحات صغيرة بحجم عملة معدنية. بعد ساعة تقريباً كانت كاميرات جديدة وبارزة تحل محلّ القديمة المختبئة في الأعلى.

انتهى من تركيب الكاميرات، أزاح السلّم جانباً وانتقل لتثبيت المزيد منها في زوايا القاعة بالمقدار الذي تُسجّل فيه حركات الموظفين في الدخول والخروج أو في التوجه إلى أقسام أخرى.

كان هذا أول أيام عملي في وكالة إخبارية في رام الله. لم أفهم سبب وجود عشر كاميرات في قاعةٍ بالكاد تتسع لعشرة أشخاص، أو لماذا ينبغي على موظّف أو موظفة أن يعيشا ثماني ساعات يومياً مع عيون زجاجية تتلصّص على أدق تفاصيل يومهما.

مضى على الكلام نحو سنتين عملت خلالها محررة صحفية تتّبع الأوامر بحذافيرها، تنسخ أخبار من وكالات أخرى ثم تعيد نشرها كما هي أو أحياناً مع تغييرات بسيطة، تتكلم مع المصادر على الهاتف ثم تكتب من خلف الطاولة، تصحح خطأً نحوياً هنا أو هناك، لا تجرؤ على اقتراح موضوع أو الخروج للتغطية الميدانية.

أما الكلام الذي أكتبه الآن تحت أنظار عدسات المراقبة -والذي لن ينشر على صفحة الوكالة- فهو مجرد محاولة تشعرني أني ما زلت صحافية، أغطّي ما يحصل، ولو أنه يحصل في مكان عملي نفسه.

وقفة عز.. في المنزل

كانت جائحة كوفيد-19 ترخي بظلالها على المؤسسات الإعلامية في عموم فلسطين وبالكاد يمكن الحصول على فرصة عمل عندما بدأتُ البحث عن وظيفة مراسل صحافي أو محرر أخبار في مدينة رام الله. ومع أنها ليست مدينتي، لكني أردتُ الحصول على وظيفة تمكنني من الاستقلال بعيداً عن بيت العائلة.

أقيل عشرات الإعلاميين في وقت الجائحة أو تقلصت رواتبهم، سحبت شركات كثيرة إعلاناتها من الصحف والتلفزيونات الخاصة، وبناء عليه اتخذت هذه المؤسسات خطوات على حساب سمعتها المهنية، فألغت أقساماً صحفية وخفّضت تكاليف التغطية، وبعضها أغلق أبوابه بالكامل.

كان يمكن رؤية هذا الأمر في رام الله أكثر من أي مكان آخر من محافظات الضفة الغربية، فالمدينة الصاعدة بالنمو رغم المستوطنات ونقاط التفتيش التي تحاصرها من كل جانب، تستحوذ على النصيب الأكبر من مؤسسات الإعلام، باعتبارها مقراً للحكومة ومركز لقطاع الأعمال والمصارف، ولمئات المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

لم تنفع ميزانية صندوق “وقفة عزّ” الذي خصصته الحكومة الفلسطينية لدعم القطاعات المتضررة من كورونا في إنقاذ مئات العاملين من القعود في منازلهم، بل إن الصندوق نفسه طاولته فضائح الفساد المالي والإداري، واتهامات بسلب العمال حقوقهم.

مقابلة عمل

ترددت كثيراً أثناء ذهابي لإجراء مقابلة العمل، توجّست من العودة إلى وكالة خاصّة تدربت فيها سابقاً لبضعة أسابيع، وخشيت من الاصطدام بالعقلية الإعلامية ذاتها ومن لقاء الزملاء ذاتهم، لم تتغير رواتبهم أو مناصبهم بعد باع طويل وسنوات مديدة في المكان.

كان المدير يجلس خلف مكتب مبالغ بحجمه، جعل جسده يبدو أصغر بكثير من المعتاد، كأنه في مقعد في حافلة ركّاب. كان يقلب الأوراق مصطنعاً ضيق الوقت، مرّر إليّ بعجالة نسخة من العقد، مسحت بصري عليه سريعاً ووافقت بعد المفاوضة على راتب أعلى بقليل من الراتب الضئيل المعروض.

كان العقد مؤلف من صفحة واحدة، لم تحتو على الحقوق والامتيازات التي يحظى بها عاملون في مكاتب إعلام عربية أو حتى في وسائل إعلام حكومية؛ فلا تأمين صحي، ولا إجازة سنوية، أو علاوة غلاء المعيشة، أو بند يثبّت الشيكل (العملة المتداولة في فلسطين) مقابل نسبة معينة من الدولار، ولا بند يعطي مهلة مناسبة للموظف قبل إنهاء الخدمة، وبالطبع، كان من المبالغة التفكير ببدل مواصلات أو بدل سكن.

يمكن تلخيص الخط التحريري ببعض العبارات التي اعتدنا عليها كمسلّمات؛ “إسرائيل” بدلاً عن دولة احتلال، “المجتمع العربي” بدلاً عن الأراضي المحتلة في الـ 48، “الجيش السوري” بدلاً من جيش النظام، وخطابات حسن نصر الله تنشر جميعها كأخبار عاجلة

عندما تكلمت مع المدير عن الغلاء المعيشي الذي تشهده المدينة في السنوات الأخيرة، وهو غلاء يرتبط بـ”طفرة خدمية وعمرانية” أوصلت معدل التضخم في العام الحالي إلى 2.13%، صارحني بأن زملائي لا يحصلون على زيادات منذ سنوات، وأن أعلى دخل لن يتعدى بكل الأحوال الـ 900 دولار أمريكي، مبلغ بالكاد يكفي لاستئجار منزل لأسرة شابّة مؤلفة من ثلاثة أفراد.

كان الأمر يتجلّى واضحاً على الزملاء في يأسهم وإحباطهم المهني، شعورهم الدائم بالقلق، أحاديثهم الحالمة عن الهجرة والعمل في دول الخليج، وبأن لا بديل يوفره البقاء في فلسطين. ولسوف يتضح الأمر أكثر في جلساتنا الهامسة في مطبخ الصالة.

في أحد الأيام ناقشت مسألة المرتّب مع محرّر أخبار بينما نعدّ القهوة. كان زميلنا المستخدم (نسميه المراسل) يستمع إلينا وهو يدخنّ، تكّ رماد سيجارته قائلاً لنا “والله إنتوا الصحفيين بتشتغلوا ببلاش”. انفعل المحرّر وأقسم بالأيمان الثلاثة أنه سوف يترك العمل ويذهب مع عائلته إلى أراضي الـ 48، وبأنه سوف يفتح بسطة خضار تدّر عليه دخلاً أضعاف مرتبه الحالي.

انتهينا من إعداد القهوة، رجعت إلى مكتبي ورجع المحرر إلى مكتبه، اختفى وجهه خلف شاشة الكومبيوتر وغرق في نشرة الأخبار التي يعدها يومياً.

كاميرا بزاوية منحرفة

بين المقابلة العاجلة التي استغرقت حوالي عشر دقائق وبين توقيع عقد العمل دخلت إلى صالة التحرير.

هندسة القاعة لم تتغير، وكالة إخبارية خاصة يتبع لها تلفزيون محلي وإذاعة، كلها في شقة تطلّ من ارتفاع شاهق، نوافذها مخيفة تنكشف على السماء دون حماية أو سياج حديدي، جدرانها بيضاء مائلة للصفرة بفعل دخان السجائر المسموح به، أرضيتها فقدت لمعانها مع الوقت تغطّيها بقع بنية وبواقي العلكة.

تنفتح الصالة من الداخل على بعضها البعض إذ لا غرف مغلقة أو مكاتب يحيط بها الزجاج تمنح القليل من الخصوصية. توزع طاولات العمل بشكل متقابل، الزميل مقابل الزميل، ويلحق بالصالة غرفة صغيرة نسميها المطبخ لا تتسع لفسحة استراحة أو تناول فطور سريع، ميزتها الوحيدة خلوها من الكاميرات، وهناك أخيراً “تواليت” مشترك للموظفين والموظفات من الواضح أنه يحتاج لتنظيف عميق ولساعات.

تستطيع “نظرة” الكاميرا التي تعمل بسرّ وصمت والتي لا تُرى، أن تجعل الخاضعين لها “منضبطين” فتمارس عليهم سلطتها التأديبية. ستنفجر الكاميرا معلنة عن شراستها وقوتها في التعقب والعقاب، ستواجهنا نحن غير المسلحين بأي قدرة على الأرشفة والتسجيل

في هذه القاعة الضيقة المقسمة بين موظفي التحرير والإذاعة والتلفزيون، والسلّم الهرمي الوظيفي (مدراء، محررين رئيسيين وثانويين، مراسلين)، نمضي روتيناً يومياً مؤلفاً من ثماني ساعات نعمل فيها، نتكلم ونجري الاتصالات ونتناقش ونتذمّر من العمل أو من الآخرين، تحت كاميرات تراقبنا.

اشتاط زميلي غضباً من تركيب كاميرا عند رأسه تماماً، بزاوية منحرفة قليلاً، تطل على الممر المؤدي إلى باب صالة التحرير. ذهب محتجاً عند المدير، ورغم محاولات إقناعه أنها لا تستهدفه بالذات لم يستسلم وعاد وكرر الشكوى. رضخت الإدارة أخيراً لطلبه، أزاحت الكاميرا بضعة سنتيمترات باتجاه زميلٍ آخر.

تدخّل حينها سائق المؤسسة وتكلم كما يليق بالموظف المخلص قائلاً “الكاميرات توفر أماناً للموظفين من الغرباء وتمنع حصول السرقات”، واستعرض قدرته على الوصول إلى التسجيلات في حال حدث أي مكروه. ابتسم المدير مؤيداً كلام السائق وانتهى النقاش. نحن البقية صمتنا، والكاميرات مسُلّطة فوق رؤوسنا.

مراقبة ومعاقبة

ارتبكتُ لاحتلال الكاميرات للمكان بتلك الطريقة الاستفزازية الموجهة مباشرةً على مكاتبنا. تساءلت عمنّ يقف وراء الفكرة وعمّ يبحث، وإن كانت تلتقط أصواتنا أيضاً أم فقط الصورة، فأنا أعيش مع بقية زملائي معظم أيام الأسبوع في حركة مستمرة بين القاعة والممرات.

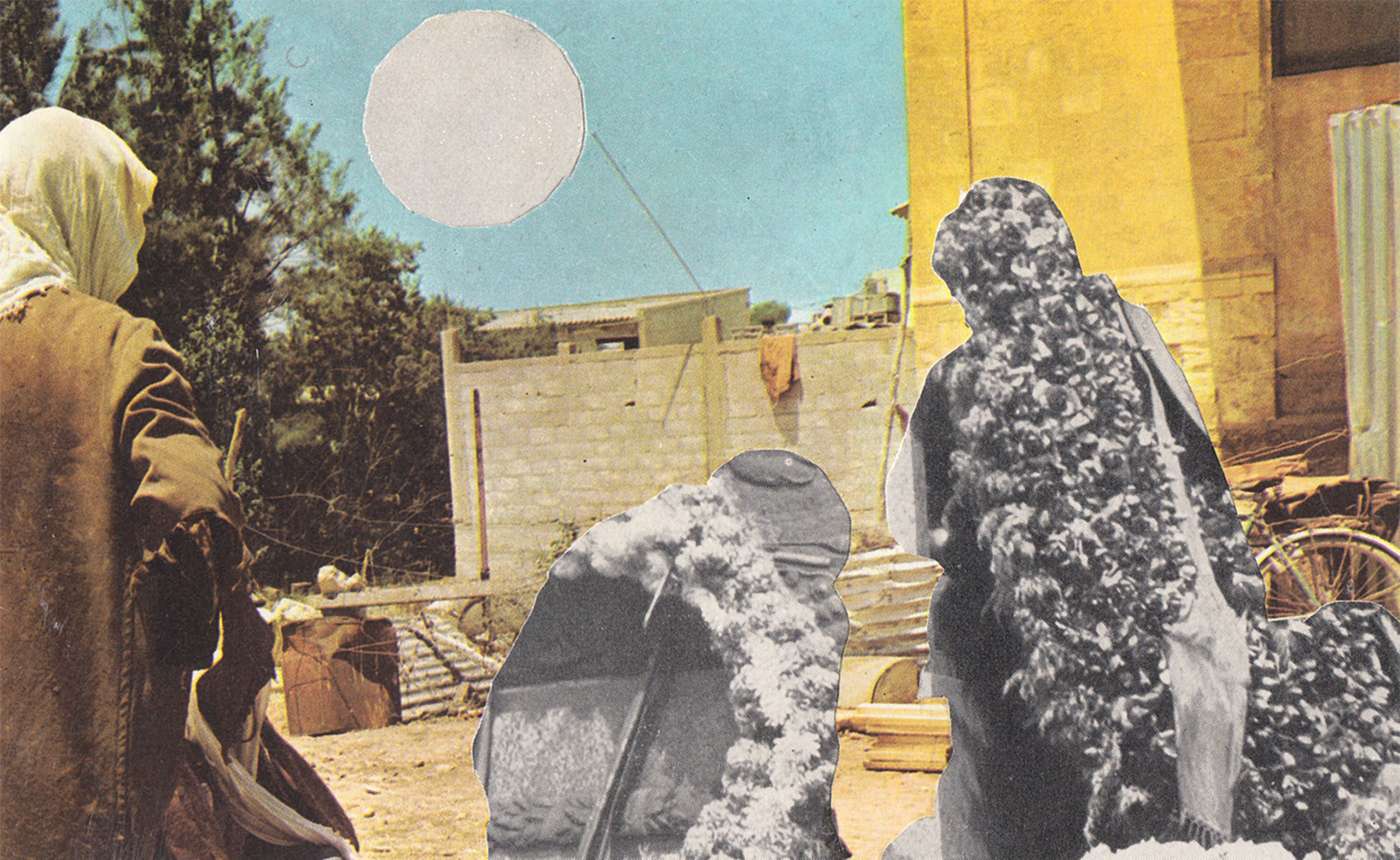

الكاميرا ترصد نقراتنا اليومية فوق أجهزة التحرير، تلتقط حركاتنا وأين نتوجه وإلى أي زميل نتحدث، ماذا نأكل ونشرب فوق مكاتب العمل وأعيننا متسمرة في شاشة، متأهبين للردّ على رسائل المدير في أي لحظة. يذكرني صمتها بكاميرات الاحتلال المنتشرة على الحواجز ومفارق الطرق، نمرّ، فتومض قليلاً ثم تعود إلى عتمتها دون أن نعرف تحديداً ماذا التقطت، أهي لوحة السيارة أم وجوهنا.

يتكلم فوكو في كتابه “المراقبة والمعاقبة- ولادة السجن” كيف تستثمر السلطة عادةً في الأجساد (أجساد العاملين، الجنود، الخ..)، تحولها إلى أجساد طيّعة عبر “الانضباط”. تستطيع “نظرة” الكاميرا التي تعمل بسرّ وصمت والتي لا تُرى، أن تجعل الخاضعين لها “منضبطين” فتمارس عليهم سلطتها التأديبية. في لحظة ما وإن أخطأنا نحن الموظفين، ستنفجر الكاميرا معلنة عن شراستها وقوتها في التعقب والعقاب، ستواجهنا نحن غير المسلحين بأي قدرة على الأرشفة والتسجيل.

نمرّ بطاحونة “الكوبي بيست” التي تتنافى مع أخلاقيات الصحافة.. ساعتان أيضاً أمام أجهزة الحاسوب نلتقط الأخبار من وكالات أخرى، ننسخها مع تغيير بسيط في العنوان أو في الصياغة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى محطة ثالثة..

ينفي صحافيون يعملون في مؤسسات أخرى وجود وسائل للمراقبة في قاعات التحرير في وكالاتهم أو في غرفهم الإخبارية، قال لي أحدهم إن لا قانون يسمح بوجودها أو ينص على ذلك، لكن لا قانون أيضاً يمنع، بقدر ما هي قرارات فردية، وفي ظل صمت الصحافيين يصبح الأمر عادياً.

خارج قاعات التحرير، زادت الانتهاكات ضد الصحافيين، احتلالاً وسلطة، خاصة في الفترة التي أعقبت مقتل الناشط السياسي نزار بنات على يد مسلحين ملثمين، واتهام أجهزة أمن فلسطينية بقتله بعد فترة من اختراق هاتفه المحمول. دخلنا عصر جديد عنوانه المراقبة والمعاقبة، وزعت فيه كاميرات خفية في حياة الصحافي الفلسطيني، جزء منها “مراقبة ذاتية” فرضت انضباطاً لا يسمح معه للصحافي بالتمرد، يحيط به مندوبون أو أعوان سلطة يكتبون تقاريرهم “الأمنية” من داخل المؤسسات الإعلامية، هم أنفسهم صحافيون.

كانت السلطة قد أسست لذلك من خلال قانون “الجرائم الإلكترونية” (2017) الذي يقمع حرية التعبير، ويسمح لأجهزة الأمن بالحصول على الأرشيف الإلكتروني للصحافي أو المواطن بما فيه المواقع التي تصفّحها والرسائل التي أرسلها لثلاثة أعوام سابقة. هذا عدا عن كاميرات المدير “المرئية” في المؤسسة والتي تحقق له أهدافاً كثيرة في التلصص وممارسة السلطوية غير المبررة.

طواحين العمل

وقّعت على عقد ونلت ما كافحت من أجله، العمل المؤسساتي بدلاً من الــ “فريلانس”. طمحت إلى تحقيق الاستقرار وظيفياً بعد تجربة العمل الصحافي الحرّ التي يشكك الناس بماهيتها ويسمونها في بلادنا بـ”العمولة”. انضممت إلى فريق يعمل بدوام صباحي ومسائي نتناوب فيه ويمرّ أغلبنا من المحطات ذاتها.

المحطة الصباحية يزداد فيها ضغط طاحونة التفريغ، تفريغ مقابلات البرامج والأخبار والإذاعة. يمضي الموظف يومياً ساعتين أو أقل حسب المهارة في الاستماع والكتابة والمراجعة وإرفاق الصور والفيديوهات. القدماء ينهون سريعاً تفريغهم، والجدد يغرقون لساعات في هذه العملية الروتينية.

في المحطة الثانية، نمرّ بطاحونة “الكوبي بيست” التي تتنافى مع أخلاقيات الصحافة. ساعتان ايضاً أمام أجهزة الحاسوب نلتقط الأخبار من وكالات أخرى، ننسخها مع تغيير بسيط في العنوان أو في الصياغة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى محطة ثالثة، نقوم فيها برحلة بحث عن الأخبار الواردة من الإيميل أو من رسائل خاصة أو من نشرات “العلاقات العامة” التي تعتبر أولوية في سياسة الموقع التحريرية.

تأخذ الأخبار المحلية النصيب الأكبر، بينما تظلّ الأخرى هامشية، والأخبار التي تحتاج تعليقاً رسمياً ننجزه عبر الهاتف، ونرفق الخبر بصور متاحة مجاناً عبر جوجل، نضيف فوقها لوغو الوكالة.

يمكن تلخيص الخط التحريري ببعض العبارات التي اعتدنا عليها كمسلّمات؛ “إسرائيل” بدلاً عن دولة احتلال، “المجتمع العربي” بدلاً عن الأراضي المحتلة في الـ 48، “الجيش السوري” بدلاً من جيش النظام، وخطابات حسن نصر الله ترسل عبر صفحتنا وتنشر جميعها كأخبار عاجلة، بغض النظر عن مضمونها وأهميته.

عيون مختلفة

هكذا أصبح “نقل” الأخبار ونسخها أمراً اعتيادياً، ورغم محاولات قليلة لوضع مقترحات لمواد جديدة وإجراء تعديلات على الموقع وتحسين خطه التحريري إلاّ أن الأمر قوبل برفض مدير الأخبار وبسخرية الزملاء القدامى قائلين “يا ما انطرحت هالمواضيع.. بس ذان بتسمع وذان بتطنش”.

في الأيام الأولى أنجزتُ تقريراً خاصاً عن معركة قانونية يخوضها أهل بلدة فلسطينية إلى جانب نضالهم اليومي ضد الاستيطان، وبقدر أهمية المعركة إلّا أنني أنجزت المقابلات والتقرير عن بعد عبر الهاتف، وفق طلب مدير الأخبار.

وفي مرة ثانية طلبتُ انجاز قصة عن أثواب فلسطينية ذهبتْ إلى أمريكا وعادت إلى فلسطين عبر المتحف الفلسطيني، وعندما استأذنت مدير الأخبار بزيارة المتحف قال: “ليه ما بتقدري تنجزيها على التلفون؟”. عاد إلى مكتبه وعدت إلى مكتبي، وأصبح الجلوس على كرسي التحرير في قاعة ضيقة أمراً مألوفاً على مدار الشهور التالية، يرافقه شعور بعدم الرضا أو الإنجاز.

الأيام والشهور تتناسخ وراء بعضها، أرى الدائرة ذاتها التي تلقفت زملائي الآخرين تتلقفني، لم تشفع لهم سنوات خبرتهم الطويلة في المكان في الترقي مهنياً ومادياً فوظفّت المؤسسة مدراء أخبار من الخارج بدلاً من ترقيتهم، أما الموظفات فاليأس لديهن مضاعف.

أعتقد أن لديهنّ عيون مختلفة يرون من خلالها صالة التحرير عن تلك التي لدى زملائهنّ الذكور. تقسيم العمل متساوٍ على الورق في الساعات والأيام، إلّا أنهنّ يعملن بنسبة مضاعفة وبرواتب أقل، ولا حاجة للقول أن جميع المدراء رجال، وهي نسبة معتادة في دوائر الإعلام، حيث امرأة واحدة في منصب إداري مقابل تسعة من الرجال.

قد يمضي الزميل وقته معتمداً على الزميلات بينما يلعب ورق الشدّة على هاتفه أو يستمع للأغاني أو يشعل سيجارة وراء سيجارة ويشاهد بطولات كرة القدم، في حين لا يتيح المنصب الوظيفي للزميلات فرصة من هذا النوع. فقط عند دخول الحمّام، تمضي الموظفة وقتاً أطول في تنظيف الآثار العالقة على المرحاض، بينما ينجز الموظف مهمته بسرعة البرق ثم يخرج.

نهاية علاقة

الكلام الهامس في المطبخ بات يصل مسموعاً إلى الصالة، وميدان “الشللية” يتسع للمشاركة والتفاعل والنميمة والاحتجاج والمعاتبة وتقديم الدعم، ثم تخفيف ضغط العمل بالنقاش حول الأفلام ومحلات الأكل وغيرها.

الوقت ضاغط، لكنه مجانيّ يسمح بمراقبة كل منا الآخر: من يعمل أكثر من الآخر، من يصل متأخراً إلى دوامه، لماذا هذا يطلب من زميلة إعداد قهوة له، لماذا زميلة تحضر فطوراً لزميلها المجاور لها، حتى جاء زميل يوماً وهمس: “ليه برأيك فلان وفلانة دايما بجيبوا أكل لبعض وبسمعوا نفس الأغاني؟”.

تدريجياً أجد نفسي واقعة في شباك القدماء في التحشيد والتجييش ضد الآخرين، وفي لعبة “معرفة الخبايا” التي يتفاخرون بإتقانها، كأن يقول أحدهم “أنا بعرف مين بنقل الحكي هون (داخل القاعة) ولمين بنقله”، زميل آخر يتفاخر “آه هداك مزبط حاله بالمخابرات برا، بس بقدرش يطبّ فيّ”.

.. بقي أن أنهي علاقتي مع الكاميرا وأن أعتاد العمل الطبيعي معها وكأنها غير موجودة. هي حفظتني في سجلّ كبير على مدار ساعات وأيام قادر على مواجهتي يوماً ما، بينما لا أملك شيئاً أواجها فيه سوى أن أكتب تحت أنظارها

تدريجياً تسلب مني صالة التحرير مهنتي في وطأة تقليد الأخبار ونقلها ونشرها، أعتاد على وجود الكاميرا وتلصصها على روتيني وحركة جسدي بالمكان، أستسيغ أحاديث الزملاء ونمائمهم.

تصبح الأسئلة أمامي أكثر إلحاحاً: هل ما أفعله صحيح؟ أخلاقي؟ هل بإمكاني الخروج من الصالة إلى الميدان، أو إلى جانب صحافيات تظاهرن وسُحلن وضربن في مظاهرات مطالبة بالعدالة لمقتل الناشط نزار بنات؟ هل بإمكاني رمي استقالتي على الطاولة والخروج إلى أي مكان بحثاً عن عمل آخر؟

في العامين الماضيين كنا نستخدم للتحرير أجهزة استعملها آخرون سابقاً، تركوا معلوماتهم وكلمات سرية لحساباتهم في مواقع أنترنت سهواً واستقالوا أو فصلوا من العمل. اليوم مسحت كل المعلومات الخاصة بي عن جهازي، تأكدت من كافة الحسابات، بقي أن أنهي علاقتي مع الكاميرا وأن أعتاد العمل الطبيعي معها وكأنها غير موجودة. هي حفظتني في سجلّ كبير على مدار ساعات وأيام قادر على مواجهتي يوماً ما، بينما لا أملك شيئاً أواجها فيه سوى أن أكتب تحت أنظارها.