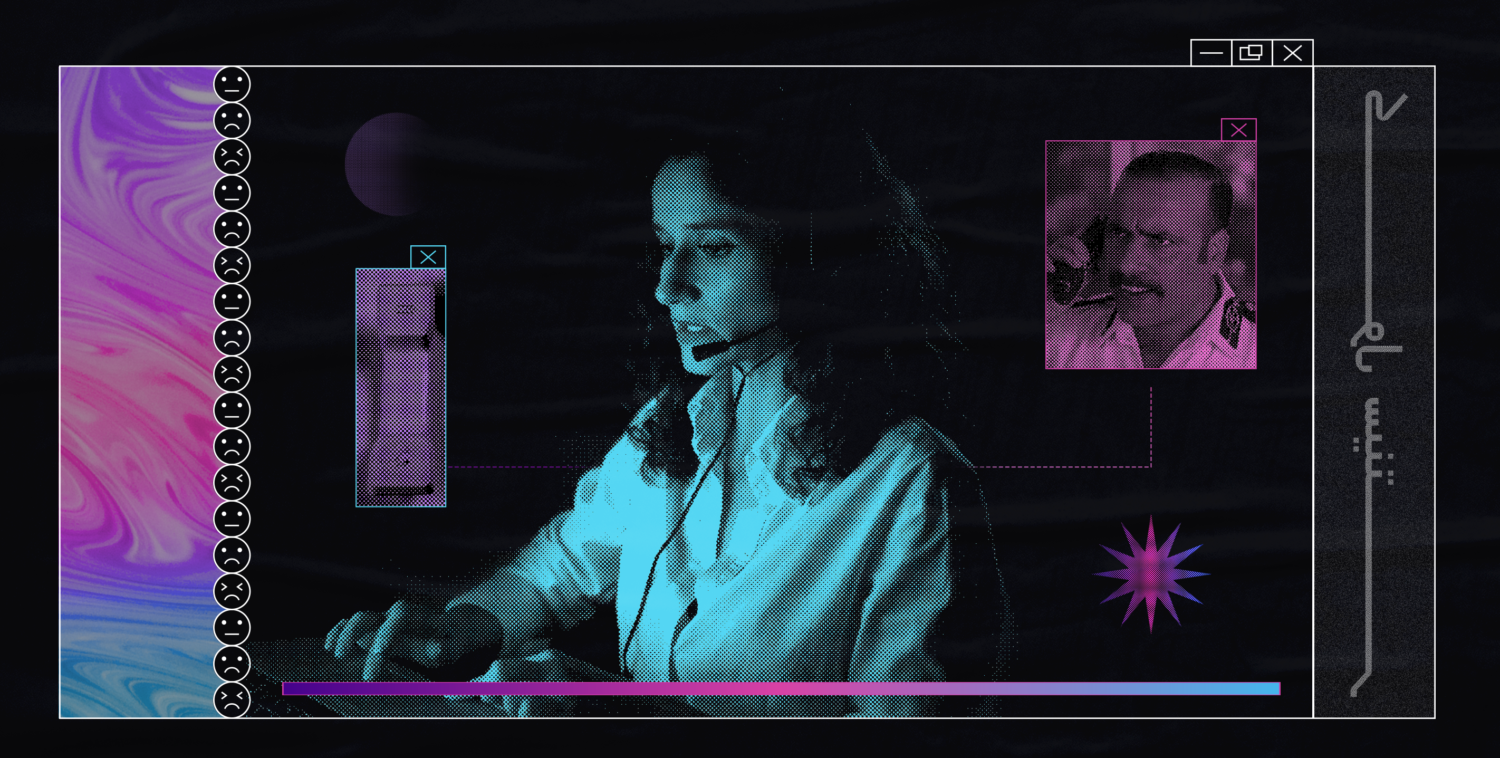

كنت أستيقظ في السادسة صباحًا، أخرج في السابعة، وأتحدث بلا توقف من الثامنة إلى الرابعة مساءً، وفي الساعات القليلة التي تفصل بيني وبين الوردية الجديدة، أريح جسدي وعقلي وكأن ذلك سيعفيني من ضغط اليوم الجديد، لكن بلا طائل.

أثناء فترة عملي، كنت اسأل جميع زملائي عن المدة التي قضوها في المكان إلى اليوم، كان هناك من قضى عدة أشهر، سنة، ثلاث سنوات، أكبر مدة سمعتها كانت ثماني سنوات، كانت درجة الزميل الوظيفية لا تختلف عني. كان يُمثل الشركة في إدارة أخرى.. كيف يمر الوقت إذن.. هل سأتحمل؟

كنت أتساءل، هل سأصاب بالتبلد مع الوقت، وأصمد إلى أن يتم تعييني في الشركة، أم سأظل عاطفية وحساسة كما أتصور نفسي؟

أحيانًا نتعرض إلى تجاوزات بشكل شخصي، قليلون منهم كانوا يذكرون قبل الانفعال أو التجاوز أن معركتهم ليست معنا، ولكن مع المسئول الحقيقي. كانت تلك البداية تشعرني بالارتياح، وتجعلني أكثر إصرارًا على المساعدة، حيث كانت تدخلني في حالة من الهدوء، كنت أذّكر نفسي أن الأمر ليس شخصيًا.

عذرًا إذا بدأت الحديث دون تعريف.. أنا خادمة عملاء.. أقصد ممثلة قسم خدمة العملاء.

على طريق الاستقلال

بدأت دراستي الجامعية في 2019، في كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي، كانت المحاضرات تستهلك الأسبوع كله تقريبًا، شعرت بالإحباط، كنت ابحث عن دخلٍ ماديّ خاص بي، بحيث يمكنني ذلك من الحركة بقدر أكبر من الحرية، وتحقيق درجة معينة من الاستقلال المادي. مع هذا الإيقاع كان من الصعب الحصول على وظيفة بجانب الدراسة.

مع بداية الفصل الدراسي الثاني، تم تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا، تحديدًا في الخامس عشر من مارس 2020، وأصبح مصيرها غير معروفًا. ساعتها شعرت بضرورة إيجاد عمل، لتوفير دخل مادي خاص بي كما أردت، وأيضًا لرفضي البقاء في المنزل لوقتٍ طويل، لم تكن خطورة الإصابة بالڤيروس تشغلني كثيرًا.

ولأني شخص يمل بسرعة، ويكره الروتين، كنت أصاب بالرعب كلما فكرت في تلك الوظيفة. كانت الوظيفة المؤقتة التي أريدها هي العمل في مكتبة، أو متجر لبيع الأسطوانات الموسيقية، لكن حظي لم يحالفني في ذلك تحقيق هذا الحلم

كانت طريقة البحث، هي الاشتراك في المجموعات الخاصة بالإعلان عن الوظائف على الفيسبوك، ملء الاستمارات الإلكترونية، وانتظار مكالمة من موظف “إتش آر”.

كانت معظم الوظائف المعروضة في مجال خدمة العملاء، أي العمل في “كول سنتر”، وكانت تلك الوظيفة الوحيدة التي تناسبني لأنها على الأغلب لا تتطلب خبرات بعينها. كان الأمر محبطًا بالنسبة لي؛ كنت أرفض تلك الوظيفة بمجرد التفكير بها، وأسخر من الأداء الرتيب والممل، الذي يتبعه الملتحقين بها، حيث يكررون نفس الكلام مع جميع العملاء.

ولأني شخص يمل بسرعة، ويكره الروتين، كنت أصاب بالرعب كلما فكرت في تلك الوظيفة. كانت الوظيفة المؤقتة التي أريدها هي العمل في مكتبة، أو متجر لبيع الأسطوانات الموسيقية، لكن حظي لم يحالفني في ذلك تحقيق هذا الحلم. أصبحت متأكدة أن الرد سيأتيني بعد ساعات من مجرد ملء بيانات أي طلب توظيف كخادمة للعملاء.

خطوة أولى

بالفعل، في صباح اليوم التالي، جاءتني مكالمة من رقم غريب، تخيلت أنها ستكون معاكسة جديدة. أجبت، فردت علي موظفة من إحدى الشركات الوسيطة، التي تكلفها الشركات الكبرى بجلب الموظفين لها، في جميع المجالات، دون تدخل من الشركات الكبرى في الأمر.

أخبرتني الموظفة أنني إذا قبلت العرض، سأعمل لدى إحدى شركات الاتصالات الكبرى في إدارة الفواتير، بمرتب 2200 جنيه شهريًا (140 دولار تقريبًا)، قابل للزيادة حتى 3000 جنيه (190 دولار تقريبًا)، حسب الأداء الوظيفي. بحماسٍ ساذج، تخيلت أنه مبلغ كبير بالنسبة للمجهود الذي سأبذله، لم أكن أعرف ساعتها أني سأكون كبش الفداء أمام العميل في مشكلاته مع إهمال الشركة.. هذا أدركته فيما بعد.

أدركت أيضًا أنه مبلغ زهيد جدًا نسبةً إلى ما تحصله الشركة يوميًا، سواء بالطرق العادية، أو بالطرق الملتوية، التي عرفتها أثناء عملي هناك، أهمها كان إضافة خدمات إلى فاتورة العميل دون أن يطلبها. مرة كان هناك عميل متقدم في السن، وجدتُ في فاتورته بند ألعاب ڤيديو بقيمة 200 جنيه، ولم أملك أي رد عندما قال.. “أنا عندي 78 سنة، ألعاب إيه يا بنتي اللي هلعبها أنتوا مجانين؟”.

قبلت العرض، وخضتُ المقابلة الأولى التي تم إجراءها تليفونيًا، في نفس مكالمة عرض الوظيفة، سألتني فيها الموظفة عن سني ودراستي، وطلب مني أن أقدم لها نفسي بالإنجليزية. والمقابلة الثانية تمت من خلال تطبيق “زووم” مع اثنين من موظفي الشركة الوسيطة، تعرضت فيه لاختبار آخر، وهو القراءة بالإنجليزية وشرح ما قرأته. وفي اليوم الثالث أخبروني بأنه تم قبولي.

بعد خمس أيام من بداية التدريب، تم تعليقه بسبب تفاقم أزمة الكورونا لأجل غير مسمى، وفي هذا الفاصل تعرضتُ لعروض وظيفية أخرى، كانت على قدر كبير من الطرافة.

مرتب مقابل التارجت

بعد الانتهاء من الأبحاث الدراسية كبديل للامتحانات الملغاة، فقدتُ الأمل تقريبًا في استئناف التدريب، وبدأتُ في البحث مرة أخرى. صادفتني عروض غريبة جدًا، مستنزفة وأقرب إلى الاستعباد، إحداها في مجال خدمة العملاء أيضًا، لدى إحدى الجمعيات الخيرية المعروفة، والمهمة هي جمع التبرعات عبر الاتصالات الهاتفية. أذكر أني أخبرت والدتي بالموضوع بشكل سطحي، كان ردها.. “أنا مش موافقة، لأنك ماتعرفيش ولأن مفيش سبب يخليكي توافقي”، كانت على حق.

أبلغني الموظف أني سأستلم قائمة من 130 رقم يوميًا، ويجب علي أن أقنع 12 منهم، على أقل تقدير، بالتبرع. سألت عن المقابل المادي، كان 1800 جنيه (115 دولار تقريبًا)، وإن لم أحقق “التارجت”، لن أحصل عليهم.

في المقابلة الشخصية سألني الموظف.. “هتعملي إيه لو عميل اتصل وقالك أنه جاله تسمم بعد ما أكل من عندنا؟”. كانت الإجابة الأولى في ذهني.. “هستقيل فورًا حضرتك”، لكني كتمت الصدمة، والضحك أيضًا، وأعطيته الإجابة التي يريد سماعها

بشكل شخصي، شعرتُ بالإهانة، حيث ستكون وظيفتي هي الابتزاز العاطفي مقابل مبلغ زهيد. رفضتُ دون تفكير، أيضًا شعرتُ ببعض الذنب لامتلاكي رفاهية الرفض.

مرة، على مجموعة توظيف ما، أعلن موظف “إتش آر” عن إتاحة وظائف خدمة عملاء في عدة مجالات. اتصلت في نطاق ساعات العمل التي وضحها في المنشور، رد علي صوت نعسان، أجرى معي مقابلة عمل عبر التليفون وقد استيقظ لتوه من النوم، في الثالثة عصرًا!

كانت آخر وظيفة تقدمتُ لها في تلك الفترة، لصالح مطعم من المطاعم الكبرى، سأكون أنا الوسيط بين المستهلك ومطعمه المفضل، وإرسال طلباته إلى الفروع. في المقابلة الشخصية سألني الموظف.. “هتعملي إيه لو عميل اتصل وقالك أنه جاله تسمم بعد ما أكل من عندنا؟”

كانت الإجابة الأولى في ذهني.. “هستقيل فورًا حضرتك”، لكني كتمت الصدمة، والضحك أيضًا، وأعطيته الإجابة التي يريد سماعها، بخصوص استيعاب غضب العميل وتعويضه.

تم قبولي في هذه الوظيفة، لكن لحسن حظي أبلِغنا باستئناف تدريب شركة الاتصالات، التي اخترتها لكونها أقرب في المسافة.

بداية مبشرة جدًا

في نهاية التدريب، نجحت في الاختبار، وكان اليوم الأول غريبًا، كان علي أن أتنبأ منه بما أنا مقبلة عليه. كانت هناك بعض الإجراءات قبل بداية الوردية، وهي استلام السماعة والإمضاء على إقرار باستلامها، وبأني إذا ألحقت بها أي ضرر، سأدفع تكلفتها وهو 1200 جنيه تقريبًا (76 دولار تقريبًا). لذلك طلبوا منا الحضور الساعة 6:45 صباحًا، أي قبل بدء العمل بساعة وربع الساعة.

وصلت وآخرين في الموعد، لكن لم يسمح لنا أمن المبنى بالدخول، وكان السبب هو أن المسؤول لم يرسل بريدًا إلكترونيًا، يؤكد فيه على حضورنا كموظفين جدد، ونتج عن ذلك انتظارنا في الشارع، وبدأنا العمل في العاشرة والنصف بدلًا من الثامنة. كان ذلك أول اصطدام لنا بإهمال الشركة، الذي سندفع ثمنه من صحتنا النفسية فيما بعد، والإشارة لذلك كانت في أول مكالمة استقبلتها.

بدأت المكالمة بالمقدمة المملة المكررة.. اسم الشركة، متبوعًا باسمي، صباح الخير/مساء الخير.رد علي صوتٌ منفعل، يقول.. “أنا اتصلت عشان أقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي الشركة اللي مشغلاكي”، ثم أغلق الخط. بعد انتهاء المكالمة، أخبرت زميلة لي بما حدث وأنا أضحك، فضحكت وأخبرتني أن أول عميل دخل لها، سبها وأغلق الخط.

صلاحيات

بعد أول مكالمة لي، عرفت أنه ليس لدى موظف خدمة العملاء رفاهية الرد على المكالمة من عدمها – الأمر الذي لم يذكره أي شخص أثناء التدريب – المكالمة تبدأ رغمًا عنه، مسبوقة بجرس قصير جدًا، ثم يتلو الموظف مقدمته المكرورة. في بعض الأحيان لم نكن نسمع ذلك الجرس، ونفاجأ بصوت يتحدث في أذاننا، وغير ذلك من المشكلات التقنية التي كنا نتأذى منها كموظفين تمامًا كما يتأذى منها العملاء.

يسمع موظف خدمة العملاء هذه الجملة كثيرًا.. “أنا بقالي ساعة على التليفون ومابتردوش عليا”، كنت أفكر أن العميل يتصور أنه تليفون أرضي، يرن، ونرفع سماعته إذا كان لدينا مزاج. كل مرة قال لي عميل هذه الجملة، كنت ألتمس له العذر، وأود أن أشرح له سبب انتظاره بالتفصيل، وأن الأمر تقني بحت، لكني لم يكن مصرح لي بذلك.

ما يتسبب في انتظار العميل طويلًا على الخط، هو ما كنا نسميه في بيئة العمل بـ “الكيو”/ الطابور، كلما انتهى موظف من مكالمة، يستقبل مكالمة جديدة، أي يستقبل عميل جديد من الصف المنتظر. يطول الصف لأسباب مختلفة، أحيانًا كان جميع العملاء يتعرضون لنفس المشكلة في نفس الوقت، فتزيد المكالمات ويطول الطابور.

من المشاهد المتكررة أثناء ساعات العمل، أن ينهض “التيم ليدر” ويسأل بانفعال.. “فيه كيو ليه شباب؟”، لا أذكر أني أجبت على هذا السؤال ولو مرة واحدة، كنت أستعجب لماذا يسأل وهو على علم تام بمشكلات الشركة المتكررة، وأنه أمر طبيعي جدًا أن يحدث ذلك، لكن مع الوقت فهمت أنه فقط يسأل ليعرف ما هي طبيعة المشاكل لهذا اليوم. كان الأمر يذكرني بـ “كوميك” ما، عبارة عن صورة للممثل محمد سعد في بذلة ضابط شرطة مكتوبٌ عليها “هاه عندنا إيه نتوتر منه النهاردة”، كنت أتخيل هذا المشهد وأنا أدخل من باب الشركة كل صباح.

من ضمن المشكلات التقنية التي وقعت أثناء عملي، هو أن العملاء كانوا يسددون الفواتير، وخطوط هواتفهم لا يتم تفعيلها، فينهال على رأسنا سيل من المكالمات، وأذكر أن “الكيو” في ذلك اليوم وصل إلى مائة عميل في انتظار الرد عليهم. كنا نكرر نفس الديباجة مع كل عميل.. “إحنا بالفعل يافندم عندنا مشكلة عامة مش خاصة بخط حضرتك”، ونضيف رقمه إلى الأرقام التي تواجه المشكلة نفسها، وكنا نفتح بالمشكلة ما يشبه الشكوى، يُسمى بـ “trouble ticket”، والتي يتم إغلاقها مع حل المشكلة بشكل نهائي، وفي بعض الأحيان كان المسئول يغلقها قبل حل الأزمة، ونكون نحن كبش الفداء كالعادة.

مجرد وسطاء

نعمل ثماني ساعات على مدار خمسة أيام، مع ساعة راحة يوميًا. متوسط عدد المكالمات التي نستقبلها، إن كانت مدتها قصيرة، يكون من خمسين إلى ثمانين مكالمة يوميًا، لن تكون مبالغة مني إذا قلت أن سبعين مكالمة من الثمانين، كانت تتعلق إما بفتح شكوى جديدة، أو مراجعة شكوى قديمة، تكون على الأغلب قد تم إغلاقها من قبل إدارة الشكاوى، التي لم يكن مصرحًا لأي شخص سواء كان نحن أو العملاء بالتواصل معهم.

كنت إذا اتصل عميل ليتابع شكواه، ووجدت أن الشكوى قد تم إغلاقها على أنه قد تم حل المشكلة، تتسع عيني من الخوف والتوتر، وأفكر.. “يا ترى هيعمل فيا إيه لما أقول له أن الـ 300 جنيه (20 دولار تقريبًا) اللي اتسرقوا مش هيرجعوا”. لم يكن العملاء يستوعبون أننا مجرد وسطاء، وأن الرد أيا كان، يأتينا من إدارة أخرى.. على كل حال، لا يمكن لومهم.

أظن أنه في كل مرة كان عميل يطالب بعمل شكوى، كان يأتي على ذهنه مشهد لموظف حكومي، يسحب ورقة كبيرة بعرض مكتبه، ويبدأ بكتابة اسم المواطن، تليه مقدمة روتينية طويلة وكأننا نقوم بعمل محضر في قسم الشرطة، ثم كتابة محتوى الشكوى. لم يكن مصرح لي بالكشف عن شكل الشكوى الحقيقي أو أي شيء آخر، مرة قال لي عميل.. “خلي الشكوى بتاعتى على الوش يا آنسة عشان تتشاف أول حاجة”، صمتت، وطمأنته فقط أنها سيتم مراجعتها في أقرب وقت.

الشكاوى عبارة عن أكواد رقمية، كل كود يعرّف عن الإدارة المعنية بنوع الشكوى. وكل ما يقوم به الموظف هو اختيار الكود الصحيح، وكتابة المشكلة في جزء الملاحظات، ثم الخطوة الأخيرة وتسمى بـ “marking severity”، أي تحديد درجة أهمية الشكوى.

وبالأمر، لم نكن نستعجل الشكوى إلا إذا هدد العميل بإغلاق خطه والانتقال لشركة أخرى، كنا كما يقولون “عالم تخاف ماتختشيش”.

غير ذلك، كنا نحدد أهمية الشكوى بـ “No dispute, customer insists”، أي أنه ليست هناك مشكلة والعميل مُصر، وكان يتم إجبارنا على ذلك حتى ولو كنا على اقتناع تام بوجود مشكلة حقيقية.

وهم السلطة

كانت المساعدة التي نتلقاها تنقسم إلى نوعين، النوع الأول أن يتواجد معنا المساعد بشكل فعلي، وساعتها يكون.. “assist on floor”، وذلك يتواجد لفترة محددة إلى أن نعتاد على العمل بمفردنا، والتي كانت شهر بالتمام والكمال.

والنوع الآخر هو أن نتصل بإدارة أخرى معنية بمساعدتنا إذا تعثرنا في أي أمر، بشكل مستمر وليس لفترة محددة، ويُطلق على هذا المساعد “assist on hunt”، وهذه الدرجة بإمكان أي شخص الترقي لها، في حال أن تمكن تمامًا من كل جوانب الوظيفة.

كان التعامل مع المساعدين الذين نتصل بهم على نفس الدرجة من الصعوبة التي نواجهها مع العملاء تقريبًا. وأذكر أنني كل مرة كنت أضطر فيها اللجوء إليهم كنت أصاب بتوتر شديد، فكما كان هناك عميل هادئ يفرق بيننا وبين المسئول الحقيقي عن مشكلته، وعميل يمكن أن يسبنا بشكل شخصي، كان هناك مساعد هادئ، يعلم أنه كان مثلي تمامًا في يوم ما ويحتاج إلى المساعدة، ومساعد يشعرنا أننا نقلق راحته، ولابد أن نتذلل للحصول على المعلومة، كنت أظن أن ذلك يرجع إلى شعور بسلطة ما، سببها تمتعهم بمعرفة أكبر منا.

كنت أقع أحيانًا في ذلك الفخ، وأشعر ببعض السلطة لمعرفتي بما لا يعرفه العميل، وكوني مطلعة على الكثير من بياناته، وأرى على شاشتي ما لا يمكنه رؤيته. شعرتُ في لحظة ما بأني تحولت إلى النموذج البيروقراطي الذي طالما كرهته..

أذكر إحدى المساعدات، كانت تتعامل معنا بعنف وعجرفة غير مبررين، وأيًا كان سؤالنا تشعرنا بطريقتها بعدم أهميته، جعلتنا نكرهها دون أن نقابلها أبدًا، ونتمنى في كل مرة نلجأ فيها إلى المساعدين ألا تكون هي من يرد علينا.

كنا نتعرض للأمر نفسه مع كل الإدارات إذا اضطررنا إلى الاتصال بهم، كإدارة التفعيل المسئولة عن تشغيل الخطوط، وإدارة جمع البيانات المسئولة عن التحقق من هوية العملاء، وغيرهم، الذين لم يكونوا على تواصل مع العملاء مباشرةً.

بشكل شخصي، كنت أقع أحيانًا في ذلك الفخ، وأشعر ببعض السلطة لمعرفتي بما لا يعرفه العميل، وكوني مطلعة على الكثير من بياناته، وأرى على شاشتي ما لا يمكنه رؤيته. شعرتُ في لحظة ما بأني تحولت إلى النموذج البيروقراطي الذي طالما كرهته، سواء في التعامل مع خدمة العملاء أو في العموم، كالتسلط الساذج الذي يمكن أن يمارسه بائع تذاكر المترو مثلًا، الذي يتصور أنه يمتلك سلطة على المواطنين لكونه المتحكم في التذاكر، كأن يتعمد تعطيلك، لعدم وجود “فكة”! أو الإصرار على معرفة وجهتك بحجة تحديد ثمن التذكرة حسب عدد المحطات، حتى ولو أخبرته مسبقًا بالقيمة التي تريدها.

من 1 إلى 10

خارج حدودي، كنت أتابع زملائي وما يتعرضون له، سواء الذين استمروا لفترة، أو الذين قدموا استقالتهم بعد مدة قصيرة، ومنهم من قدّم استقالته بعد مرور ساعتين من ورديته الأولى.

بطبيعة الحال كنا كخادمين للعملاء شخصيات عديدة ومختلفة، كانت لدي زميلة، تضع المكالمة على الوضع الصامت، بحيث تسمع العميل ولا يسمعها، وتتركه يتكلم، وتتحدث مع من حولها، تأكل أو تشرب، أو تستمع إلى الموسيقى. وبعيدًا عن أخلاقية للأمر، كنت أحسدها على قدرتها على فعل أكثر من شيء في الوقت نفسه، وتحليها بالهدوء الذي يمكنها من ترك العميل يصرخ في أذنها، ومع ذلك لا تهتز أبدًا، بل كانت تدندن في بعض الأحيان.

هناك النوع المتملق، أسمعهم يضحكون ويمزحون مع العملاء حتى وإن كانت لديهم مشكلة. كنت أتصور أن هذا مجرد لطف، لكني عرفت فيما بعد أنه بهدف كسب العميل، قبل إخباره بأنه ستصله مكالمة تقييم بعد المكالمة بخمسة عشر دقيقة، وأنه إذا استفاد من الموظف عليه تقييمه بالرقم 9، وإذا لم يستفيد يقيمه بالرقم 1. كان هناك من يقول للعميل بصفاقة.. “يا ريت حضرتك تختار رقم 9 في مكالمة التقييم”..أشكر نفسي أني لم أفعل ذلك أبدًا.

انهيار

على الجانب الآخر، أذكر جيدًا فتاة بكت في يومها الأول حوالي ثلاث مرات، ذهبتُ إلى مكتبها في مرة منهم لأواسيها، بعدما سمعتها تصرخ:.. “أنا مش هكمل”، بعد أن رمت سماعتها. ربتتُ على كتفها وسألتها.. “إيه اللي حصل؟”، فأجابت.. “العميل بيزعق لي وكأن أنا اللي قفلت له خطه”. صمتتُ، وبقيت أربت على كتفها إلى أن هدأت، وسألتني.. “أنتي ماعيطتيش قبل كدا؟”، لم أرد، وفكرتُ لثواني أني أكملت شهرًا ونصف الشهر في المكان، ولم أبك ولو لمرة برغم ما تعرضت له من ضغط عصبي.

لم أجبها ورجعت إلى مكتبي، بعد يومين، انهرت وأنا أتحدث إلى مساعد ما بخصوص مشكلة مع عميل شديد الانفعال إلى درجة مزعجة، لم يمكنني استيعاب كل ذلك.. اشترى خطًا جديدًا، ولم يتم تفعيله، ونتج عن ذلك تعطيل تجارته.

كانت لدينا إمكانية تحويل العميل إلى أحد المساعدين إذا وصلنا معه إلى حائط سد، وكانت تلك أول مرة أعرض فيها تحويل العميل إلى “مدير الشيفت”، وبعد 15 دقيقة من تعنيفي، تركت العميل وهو يتصور أني تكاسلت عن حمل عصاي السحرية وحل مشكلته. وعندما اتصلت بأحد المساعدين، تكاسل هو عن أخذ مكالمة العميل، انفجرت فيه، وبكيت، وقلت.. “أنا مش هكمل المكالمة.. وأنت هنا عشان تكمل المكالمات اللي أنا مش عارفة أكملها، ولو أنت مأخدتش المكالمة دا يُؤخذ عليك مش عليا لما المكالمة تتسمع”.

في النهاية حولت له العميل، وأكملت نوبة انهياري. بعدها بأيام قليلة، لاحظت غياب تلك الفتاة التي بكت ثلاث مرات في يومها الأول، وعرفت أنها تركت المكان في نفس اليوم الذي جاءت فيه.

عليّ التحكم في أعصابي، مهما كلّفني الأمر، كي لا أخسر الوظيفة، كتمت كل الضغط والانفعال، وبذلت كل جهدي لاستيعاب غضب العميل وإيجاد حل لمشكلته، وأنا أكرر.. “أنا هنا عشان أساعد حضرتك”، لكن ذلك كان يزيده انفعالًا..

قررت ترك الوظيفة بشكل نهائي. كانت القشة الأخيرة مكالمة من عميل شديد الغضب بسبب مشكلة كبيرة في فاتورته، تم إضافة خدمات وبنود زيادة عن استخدامه دون أن يطلبها، فزادت قيمة الفاتورة، وكالعادة كان عليّ التحكم في أعصابي، مهما كلّفني الأمر، كي لا أخسر الوظيفة، كتمت كل الضغط والانفعال، وبذلت كل جهدي لاستيعاب غضبه وإيجاد حل لمشكلته، وأنا أكرر.. “أنا هنا عشان أساعد حضرتك”، لكن ذلك كان يزيده انفعالًا.

بعدما انتهت المكالمة، كان ضغط دمي عاليًا، أصبت بصداع شديد، وآلام في أذني ناتجة في الأساس عن مشكلة صحية قديمة ، كانت تلزمني بتجنب أي ضغط على أذني ووعدم التعرض لأي صوت عالي بشكل مباشر، لكني لم أهتم لتلك المشكلة عندما فكرت في خدمة العملاء. عند خروجي من مقر الشركة في نهاية اليوم، انهارت أعصابي وبكيت في الشارع.

بعد خروجي من ذلك المكان بعدة أشهر، عُرضت علي وظيفة خدمة عملاء جديدة في شركة أكبر، بأكثر من ضعف راتبي السابق، وذلك لأنها تطلب مستوى مرتفع في اللغة الإنجليزية. فكّرت كثيرًا، وكنت على وشك القبول، لكني تخيلت العودة إلى تلك الوظيفة، وحجم الضرر الذي وقع عليّ، يتم استهلاك خادم العملاء نفسيًا وعصبيًا بدرجة مرعبة، خلال فترة عملي لا أذكر أني قمت بأي نشاط آخر خارج نطاق العمل أو محاولة الراحة منه، عكس ما كنت أتصور القيام به عندما أمتلك دخل يخصني.

مع نهاية الشهر، كنت قد وجدت وظيفة جديدة أقرب لمجال دراستي. في اليوم الأخير لي كممثلة خدمة عملاء، جاءتني مكالمة الساعة 3:55م، قبل انتهاء الوردية بخمس دقائق. العميل غاضب كالعادة، ووجه تهديدًا لمن يسمع المكالمة على الجانب الآخر قائلًا.. “أنا هحوّل من شركتكم لشركة تانية”، كان عليّ في السابق “إنقاذ” العميل، هذه المرة أخبرته بإجراءات التحويل، ونهضت للخروج من الشركة، ولم أعد.