أشعر دائماً كما لو أن وجودي في هذا المكان طارئ، وأن شيئاً ما سيتغير عما قريب. ربما أتمكن من السفر لمكان آخر. كلما سمعتُ نفسي أتحدث عن الانتقال من شقتي التي سكنتها منذ عام واحد لشقة أخرى، لأنني منزعجة من أعمال البناء في الخارج، شعرتُ بمزيج من الخزي والضحك، إذ كنتُ أدرك أنني وفي مكان عميق من روحي، أفعل هذا تزجية للوقت، بينما أتمكن من مغادرة هذا المكان، دون اضطرار للعودة إليه.

فهل يشعرُ الناس بالشيء نفسه في كل مكان آخر؟ أبحث عن إجابة هذا السؤال باستمرار مثلما يبحث هاري شخصية سول بيلو في روايته “الفعلي” عن الخير في أكثر الناس عقماً “شخصياً أبدو غبياً بقيامي بالبحث عن علامات لقدرات عليا في أنواع بشرية مكرسة لتكون عقيمة”.

هل هكذا أمنح مسقط عذراً في أنها ليست المدينة الوحيدة الطاردة لسكانها؟ وأن سرها لا يتجاوز أسرار مدن أخرى مترامية في هذا العالم. غريب كيف أنني أحول كل الأسئلة لأبدأ بالإجابة من مسقط، عندما فكرتُ في الكتابة عن مرور عشر سنوات على بداية الانتفاضات العربية، لم أتردد لحظة واحدة في أن أبدأ من هنا، على الرغم من أن عائلتي لم تشارك الحشود في مسقط مناهضتها للسلطة هناك، بل كانت في صحار.

وبهذا فإن عليّ أن أقص عليكم ما حدث كما أعرفه أنا، إنني أصر على أن تدققوا في فكرة “معرفتي أنا” فإنها سرديتي التي يتخللها انحيازي الشخصي، وموقعي من كل ما حدث. إنها معرفتي التي تجعلني ما أنا عليه في هذه اللحظة، مقدمةً على كتابة ما سأكتبه هنا والآن.

هل هنالك شيء ميتافيزيقي يتعلق بمسقط إذن؟ كيف يمكن أن يكون تاريخ هذا المكان، إمتداداً لشعوري بأن وجودي هنا مؤقت؟ إذن إنني في هذا النص أشبه من يتتبع رفات صديق دفن قديماً، مثلما يحدث في “الفعلي” إلا أن عملية المتابعة هذه تحدث باستمرار وفي كل لحظة من لحظات حياتنا اليوم.

هنا مرت مسيرة

في 17 يناير 2011 خرجت حشود في مسقط فيما سيعرف بـ المسيرة الخضراء، كان ذلك استجابة لدوافع عديدة جسدت المشهد العام في ذلك الحين، أولها الاستياء المتراكم من الوضع الداخلي في البلاد، جراء تدهور المستوى المعيشي، بالإضافة لتقييد الحريات، ومركزية السلطة. بالتأكيد ما حدث في تونس، عزز من دفع هذه الجماهير للمطالبة بالتغيير. إنها فرصة للحلم الجمعي.

استطاع ساعتها العمانيون أن يثبتوا عدم انعزالهم عما يحدث في العالم المحيط بهم، الأمر الذي أرادته السلطة باستمرار، وقد تحقق كثيرٌ منه. لستُ العمانية الوحيدة التي قال لها أحد العرب في أكثر من مناسبة.. “أنتِ أول عمانية نتصلُ بها شخصياً!”.

كانت المطالبات في ذلك الحين تتلخص بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى والقضاء على الفساد.

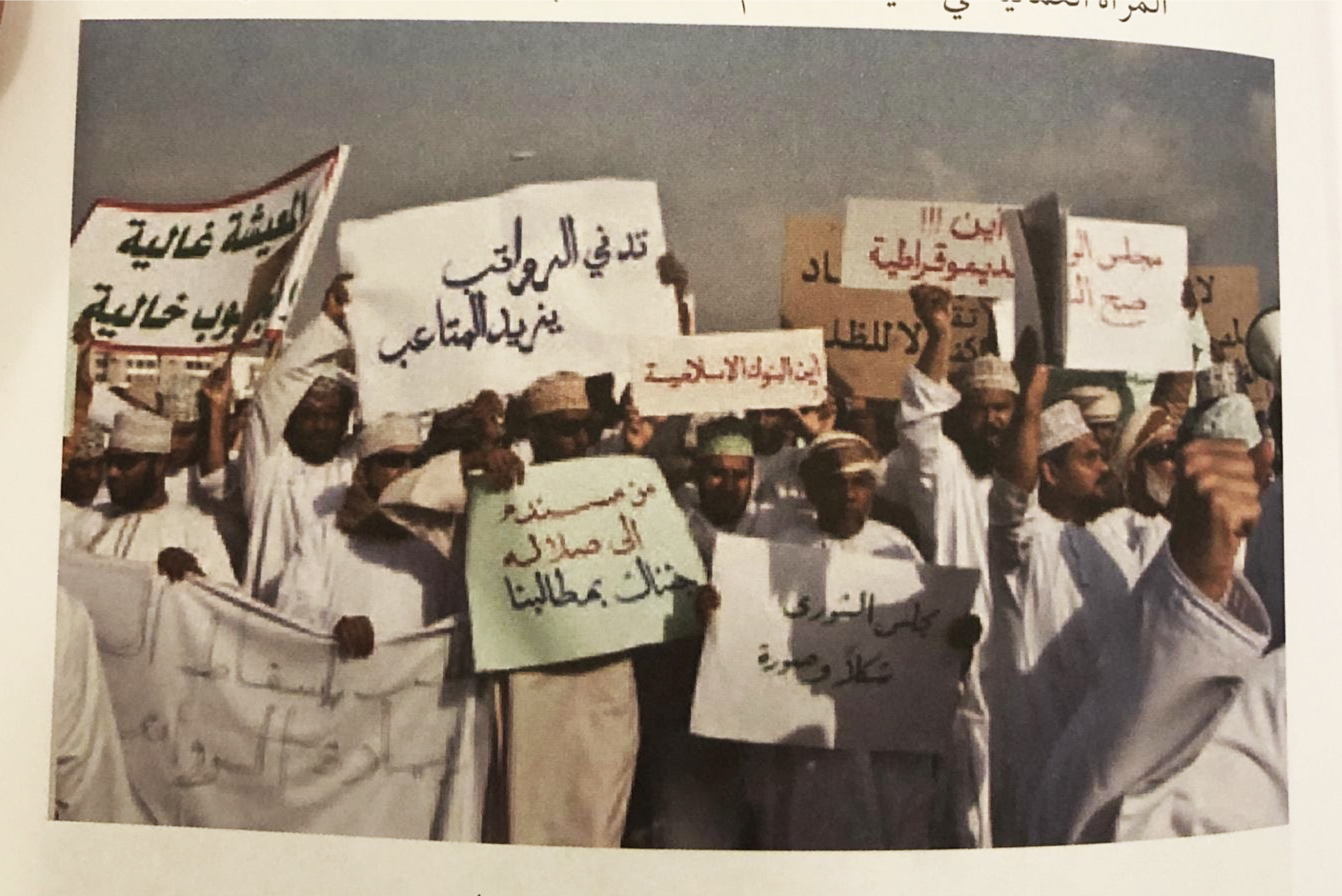

المسيرة الخضراء الثانية وافقت تاريخ الثامن عشر من فبراير 2011، العالم العربي كله يؤلف مشهداً واحداً هذه المرة لم يكن قاتماً. المسيرة الثانية انطلقت من مجلس المناقصات، وحتى دوار وزارة الثقافة والرياضة والشباب كما تُعرف الآن، مشياً على الأقدام، يحملون بأيديهم شعارات عندما نظرتُ للصور تأكدت من أنها لم تُكتب من قِبل شخص واحد.

محو 1

بينما أكتب هذا الآن، سأزور الشارع نفسه، لا أعرف لما أفعل هذا تحديداً، شيء من شبح الكاتب يدفعني دفعاً لتمثل دوره الاستقصائي هذا، أو أنني أحاول بلوغ لحظة تلاقٍ حقيقية مع ما حدث قبل عشر سنوات. اسم المسيرة ليس دموياً كما هو واضح، الأمر معقد عندما يتعلق بالثورة في مكان كهذا. هنالك تعلقٌ شديد بالحاكم، وسردية كُرست على الدوام عن أمن البلاد وخيراتها. من الصعب أن تكون صدامياً، وربما لن تجني شيئاً اذا ما كنت صدامياً، ناهيك عن كوننا منتجات لهذا النظام أولًا وأخيراً. من أين اُستمد الاسم؟ ومالذي يدل عليه الآن وسط هذا المشهد البيضاوي لشارع الوزرات؟ لا شيء تقريباً، سوى الأشجار بمحاذاة مدخل وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

وهنا ألمسُ أول جرح يهيجه هذا المكان، وتطبع علاماته جسدي ووجودي كله، استبعاد الماضي كما لو أنه لم يحدث إطلاقاً، نحن كائنات متطيرة، قادمة من اللاشيء، لم يكن هنالك ما حدث قبل أن أتمثل هذه اللحظة. ليس هذا بجديد على السلطة في عمان، فعلت هذا مع ثورة ظفار ومع ثورة الجبل الأخضر. لم يكن لها أي إشارة في المناهج التعليمية حتى على سبيل الإشادة بالنصر الذي تحقق مع هزيمة الثورة.

أكد شعوري هذا ما كتبه سعيد الهاشمي في كتابه ” عمان الإنسان والسلطة” فيصف الثورة على أنها “سر عظيم تواطأ الجميع على دفنه واسقاطه من الذاكرة الوطنية”. ورغم دعوته لنناقش ما حدث تحت ضوء شمس النهار باعتباره حجر زاوية في تراكم وعينا الجمعي، إلا أنني هنا الآن، فتاة في آخر العشرينيات، لا تعرفُ بالضبط من أين عليها أن تفهم كيف حصل ما حصل، ومالذي حصل بالفعل، وكيف لما حصل أن يكون على علاقة بي الآن في هذه اللحظة التي تنحسر مهدرةً وكأنها لا تهم أحداً على الإطلاق، كأن وجودي مجانيّ ولا معنى له أبداً.

يقول الهاشمي في كتابه أن ما حدث سيظل محفوراً في عقلنا اللاواعي الجمعي مهما حاولوا طمسه ومهما تغاضينا عنه. ولا أعرفُ إن كان في هذه الفكرة عزاء، أم هي فكرة مثيرة للخوف، فهل محاولاتي للانشغال بكل شيء في حياتي، لا يعدو كونه عودة مستمرة عما أحاول التغاضي عنه.

عندما بدأت هذه الأحداث كنتُ في سنتي الجامعية الأولى، أتابع ما يحدث من الكويت، حيث كنتُ أدرس، شعرتُ بوهم أنني أشاركهم ما يحصل لمجرد أنني أنشأت صفحة على الفيس بوك لنقل الأحداث. عندما أتأمل فيما فعلته الآن، لا أعرف من أين جاءت كل تلك الشجاعة. أنا الآن أكثر تحفظاً –اللفظ المهذب للجبن– وأحياناً أفكر في الطرق الناعمة للتغيير، وأقهقه بداخلي، بالمناسبة هذه استعارةٌ من كتاب قرأته ولا أتذكره الآن، إنني أمارس مع كتبي النسيان نفسه الذي يمارس عليّ، النسيان نفسه الذي يغيظني ويفتتني من عائلتي فيما يتعلق بماضينا المشترك في البيت. إنها إذن ترسانة نسيان ضخمة نحاسية وعليّ أن أسلم بها.

ومع ذلك تنتابني أحياناً حمى التذكر، هوسُ الإمساك باللاوعي الجمعي، وأن أضعه على الطاولة مجسّدةً إرادة الشاعر المصري مهاب نصر.. “أريد أن أكتب قصيدة مثل الطلاء الجديد، تولد كل مرة بتلك اللمعة الوحشية التي تعرفونها، تلك الرائحة التي تشق الصدر، وأخيراً، بذلك الملمس الدهني المخادع لضغينة تنتظر تحت قشرة الكلمات”.

وأحاول أن أزيح “غابة من الغيوم الموسمية” وأن أضع المونسون أمامي Monsoon ، وأتمكن من إستخدامه. تعود فاعلية “المونسون” في أن ظفار طوال فترة الخريف تغطى بضباب سميك، ساهم حسب رأي الباحثين في أحداث ظفار التاريخية. ينتهي هذا عادة بأن أضع على هاتفي خلفية لإحدى المناضلات في الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي، مأخوذة من فيلم “ساعة التحرير دقت” للمخرجة هيني سرور. يالها من مشاركة!.

عودة للهواء، إن أول ما توحي به الثورة في رأسي، الضباب السميك، ورياح المونسون. في كل أصقاع الأرض هذه هي أول صورة أتخيلها عن أي حراك شعبي. عندما التقيت سعيد الهاشمي، وهو من وثق أحداث عام 2011 في كتابه “الربيع العماني قراءة في السياقات والدلالات”، سألته سؤال عرضياً بعيداً عما حدث آنذاك، قلتُ له ما أهم كتاب قرأته في السجن؟ قال لي الجبل السحري لتوماس مان، وبدأت بقراءة الكتاب بعد أن تركته ذلك اليوم. ووجدت جملة يجتمع فيها الهواء مع النسيان.. “يقال أن الزمن هو النسيان. لكن هواء الأمكنة البعيدة يعد جرعة شافية أيضاً. إن تأثيرها أقل عمقاً لكنه بالمقابل أسرع”.

رغبة في العادي

بالنسبة لي، كنتُ قبل عشرة أعوام أكثر توقاً لشيء لم أكن أفهمه جيداً، مالذي أريده؟ حنينٌ طاردٌ لسماءٍ رحبة لكن ما اسمها؟ ومع مرور الوقت، كنتُ أتجرع مرارة الألم في تجارب حياتي اليومية، لأتعلم فيها الأسماء.

لقد عرفتُ حقاً مالذي كنتُ أتوق إليه. إنني أنشدُ الحرية، الحب، وهاجس الحياة العادية العادي، القدرة على رؤية الطريق واضحاً غير مضبب، وإمكانية النظر إلى عطبٍ شخصي، بدلاً من تواشج هذا الأخير مع هواء فاسد في الخارج، فيصبحُ مرضي، مرضين، وحزني حزنين، ويأسي يأسين.

كل يوم في شقتي التي أعيش فيها لوحدي، أسأل نفسي، لمَ كل هذا التطلب؟ ألا تبدو أحلامي مثالية؟ هل يخزني شعوري بالنقص، وكل ما أريده هو الكمال؟ صيغة ميتة أستقيها من علم النفس لأشرح بها حالتي. ثم ما الذي يمكن أن يحدث بالفعل؟ هل يعيش الناس في أوطان أكثر حرية، حياة مختلفة بالفعل؟ ألا يسقطون على أسرتهم كل يوم، ويصدرون صريراً من خشبٍ متطير، بالٍ، وينبغي أن يُرحم من مهمة احتواء الجسد المتعب؟ ألا يحدقون في الفراغ، ألا يطلبون مواعيداً غرامية مع غرباء ثم يشعرون بأن لا شيء هناك على الضفة الأخرى، وأن العالم فلقةٌ واحدة، باب واحد، لخزانة رديئة، فقدت قدرتها على الإبهار، أو في أحسن الأحوال على منح ذلك الشعور بالحزن الصافي الأليف الذي يعيد الإنسان لطفولته عندما لم يكتشف بعد أن العالم معقدٌ للغاية؟

***

كل يوم عندما أذهب لعملي، وتواجهني أي مشكلة كانت، أشعر بالغضب الشديد لأنني لا أستطيع مواجهتها، وإن كنتُ أنسى، كل ما حدث، أو أتناساه، فإن موقفاً من هذه المواقف التي تحدث لي في عملي بإستمرار، يستطيع أن يدفع دماً حاراً في جسدي، فأتمنى لو كان بإمكاني على الأقل أن أعود لـ 2011 وأجمع كل المواد الصحفية، وأجري مسحاً شاملاً لكل ما قدم في ذلك الوقت عبر وسائل الإعلام وأن أجري قراءة شخصية عن السياقات التي أنتجت تلك الخطابات، وأن ألقي أحياناً ولو على سبيل التنفيس جملاً ساخرة وتهكمية، لكنني لا أجرؤ على قول ذلك حتى بصوت عال.

كأن أبي يقول لي بإستمرار أننا يجب أن نسكت بعد أن نغضب وبعد أن نفرح أيضاً، حتى لا نمنح الآخرين رداً قد يودي بنا إلى التهلكة، ولو أن أبي الذي لم يواصل تعليمه، لا يعرف أثر الصمت، والكبت العاطفي علينا، إلا أنني أستمدُ من حكمته هذه سر الأسرار في تعاملي مع ما يحدث في حياتي اليومية.

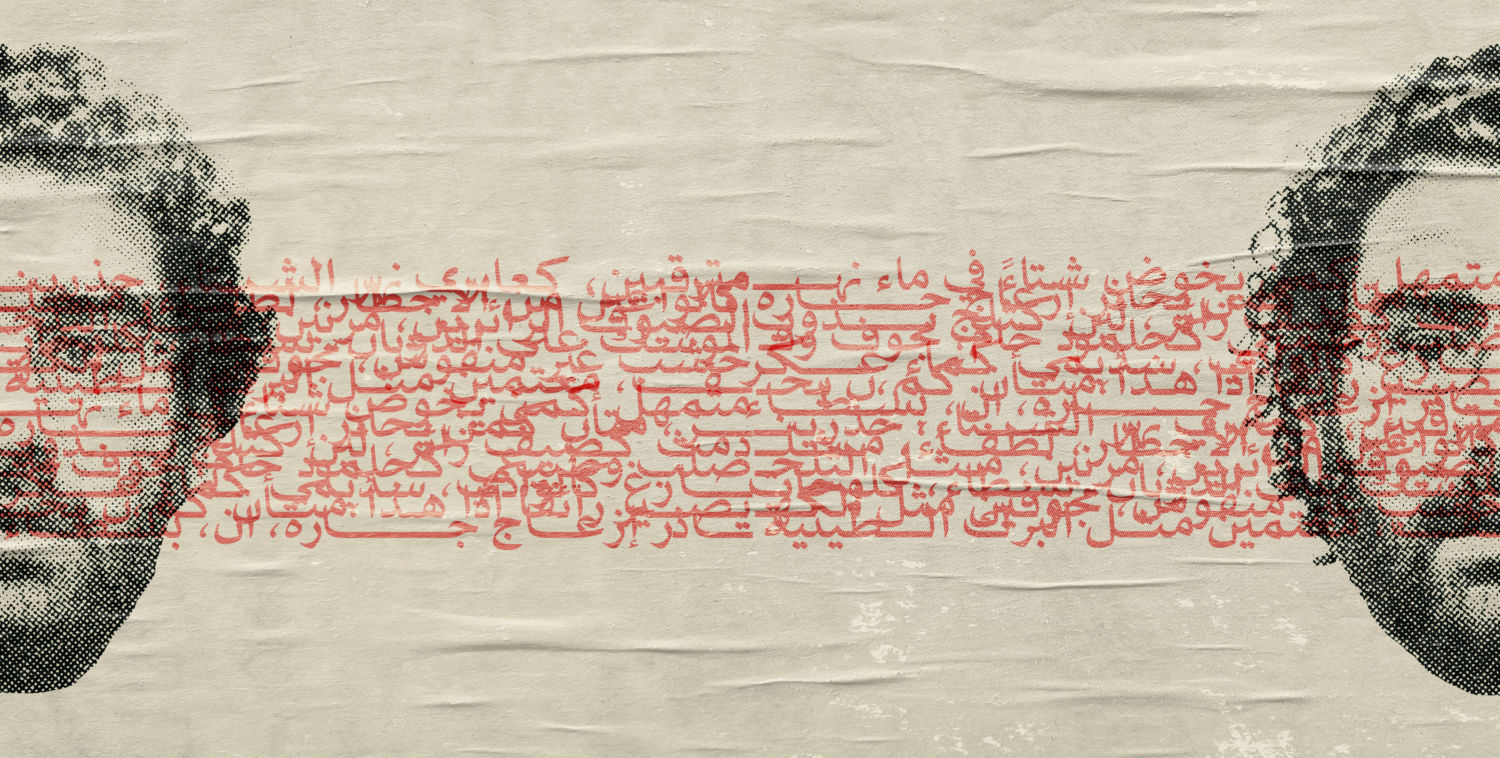

من أعمال الرسامة الأفغانية Shamsia Hassani

عشر سنوات إذن، لا أريد أن أثقل عليها، أن أنصبها كجثة، وأرجمها، بل على العكس من ذلك تماماً، أريد أن أبحث عن تلك الأخاديد التي تركتها الحشود آنذاك على الأرض، وهي أخاديد معنوية، حتى لا يظن أحدكم، أننا كنا نقوى على حفر الأرض فعلاً، بينما كنا منشغلين بحشد أنفسنا من أجل أن نقول لا، في ظل سلطة علمتنا طوال الوقت عاقبة أن نفعل ذلك!

عليّ كل يوم عندما أستيقظ من النوم، أن أذكر نفسي بكل شيء حتى أكثرها بداهة لكي لا أسمح لهذا المكان بأن يملي عليّ شروطه، تزوجتُ، يمكن أن أنفصل، إن ارتفاع معدلات الطلاق في أي مجتمع دليل على الصحة، نستطيع أن نترك العلاقات التي تُهلكنا، والوصم الاجتماعي حول الطلاق ينحسر كثيراً، أريد أن أحب، سأحب، إن الحب، ليست “خلطة استقرار وشروط متوافقة لعائلتين” كما يقول سعيد الهاشمي، ذكّري نفسك بكل هذا يا أمل، في الشخصي جداً نواجه أعنت السياسات وإن قليلاً، وأن كان الشخصي منتهكاً هو الآخر.

محو 2

عند دوار مدينة صحار وهي كما أراها أجمل مدن عُمان، اجتمع المحتجون في عام 2011. كان بجانب ذلك الدوار محل اللولو هايبر ماركت، لمالك هندي، ينتشر هذا المحل في كل ربوع عمان، وعادة ما تكون مواقعه جذابة. سمعتُ عبر النمائم، أن تسهيلات تقدم للمالك منحته هذه المواقع دون غيرها، لكنني يوماً لم أتأكد من صحة ذلك. لا أعرف أصلا السبيل للتنقيب عن هذا الأمر.

المهم أن صحار تقع بجانب صحم الولاية التي نشأت فيها. عندما كنتُ صغيرة، كان لفظ صحار بالنسبة لي يوحي بمكان خلاب، مدينة حقيقية، فيها حدائق ألعاب ضخمة، والناس فيها أكثر ترفاً، أسواقها جميلة، وكنتُ لا أحظى بزيارة صحار إلا لسوقها الشعبي، أو سوق الذهب كما كان يعرف بين أوساط عائلتي. صحيح أن عائلتي كانت تعيش حياة الفاقة، لكن جولة بين المحلات المتنوعة في ذلك السوق، ورؤية الدراجات الملونة برؤوس اليونيكورن، وبأصوات أبواق مضحكة، كافية لإنعاشي. كان ثمة بسطة هناك، نصلحُ فيها أحذيتنا المعطوبة، وتمكنت غير مرة من إصلاح حذائي المفضل والوحيد. لم أشترِ دراجة، لكن صورتها تعود اليوم لمخيلتي لتدفعني لتعلم قيادة الدراجة الهوائية حتى وإن بدا ذلك متأخراً.

صحار في 2011 جسدت صورة أكثر حيوية من تلك التي احتفـظتُ بها طوال سنوات طفولتي. انقسمت عائلتي، بين من ذهب للمشاركة مع الجماهير هناك والمطالبة بالإصلاح، وبين من يرى في ذلك ضرباً من الجنون ونكران الجميل، ودفعاً بالبلاد الى ما لا تحمد عقباه.

راج بين أوساط العائلة، ذلك العذر الشهير عن كون الأحداث مدعومة من أطراف خارجية، لاسيما وأن حدودنا في صحار أقرب للدول المجاورة عنها في مسقط. كنتُ في الكويت إذن، عندما شاهدت صورة عمي، بعين مضمدة، بعد أن كُسرت نظارته وأصيبت إحدى عينيه.. واختلفت طرق عمي تماماً بعد هذا الحادث.

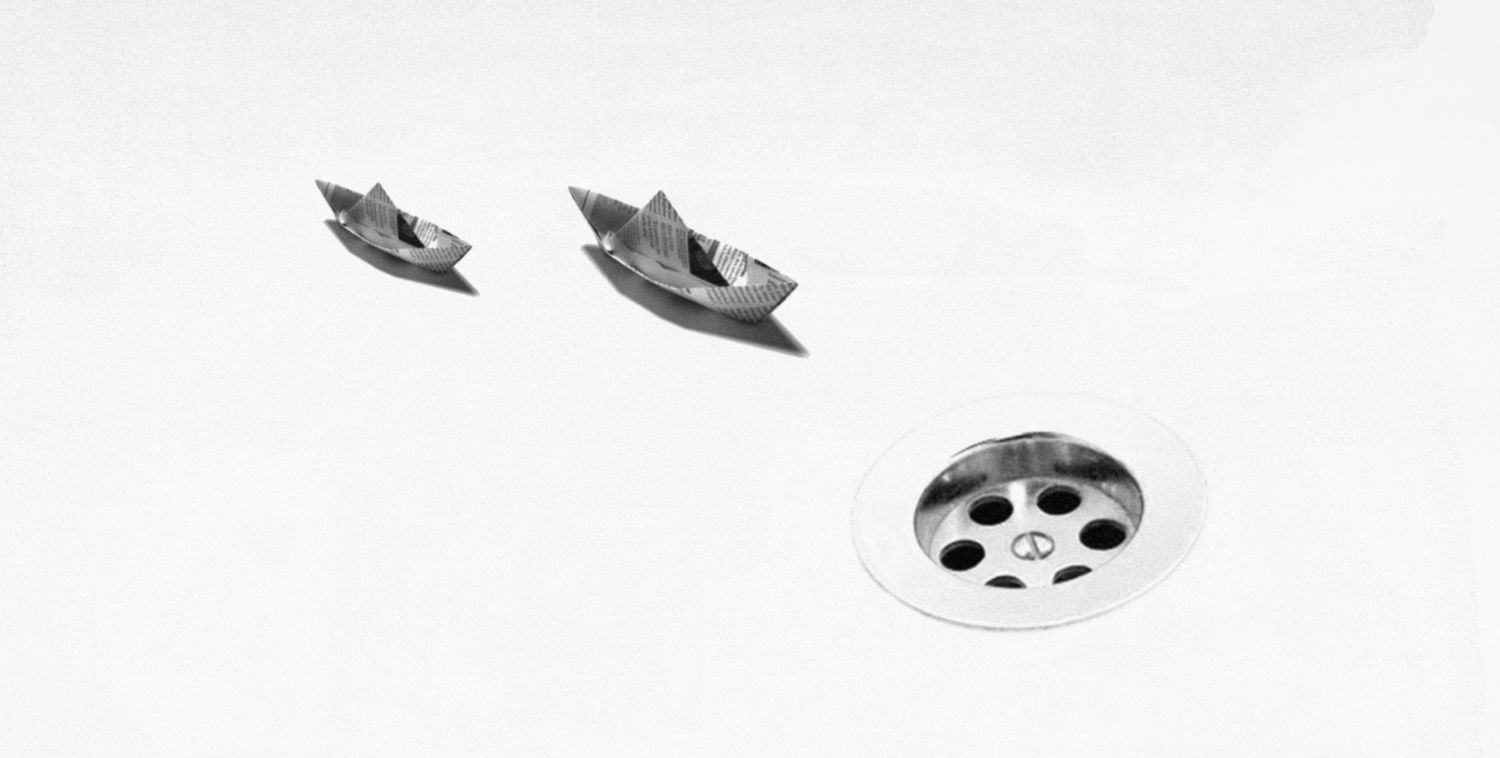

في أحد الأيام تم إحراق اللولو وسرقته، أو هذا ما سمعته. إنه دليل على عدم سلمية المطالبات! بعد أن فُضت الإعتصامات عاد اللولو للازدهار، وتم استبدال المعلَم الذي اجتمع عليه الناس الدوار بجسر، لم يعد الدوار موجوداً، الآن كل يوم أقف فيه في الحارة الثانية من شارع هذا الجسر القادم من سينما صحار، اتجاهاً إلى صحم، أتذكر أن دواراً كان هنا، في حمى التذكر ضد النسيان.