“هل تعرف مقهى تونس؟ أنا عنده”. أتذكّر الآن تلك الكلمات التي قالها لي صديق في أحد مساءات 2012 على الهاتف كما لو أنها قيلت لي الآن. كان يريدنا أن نلتقي لأمر يخصه. وقفتُ على ناصية الطريق في حيّ “مجمع المدارس” وأخذتُ سيارة أجرة ولحقتُ به لنتحدث بالأمر.

ظننت أنه مقهى من مقاهي الأنترنت التي انتشرت بكثرة في نواكشوط في العقد الأول من الألفية الجديدة، والتي توفّر أجهزة كمبيوتر على اتصال بالأنترنت لكن قليلاً ما يحصل فيها تواصل بين الزبائن أنفسهم.. قلت لنفسي: لا بأس، لنلتقي هناك.

إنها المرة الأولى التي أرى فيها مقهى حقيقياً، فضاء شاسع ومفتوح على الشارع، وكراسٍ وطاولات كثيرة وطلاب جامعيين يعلو ضجيج نقاشاتهم. حتى ذلك الحين كانت المقاهي نادرة الوجود في العاصمة، معظمها يجتمع فيه أبناء الجاليات العربية من مغاربة وشوام ومصريين.. أكثر من الموريتانيين أنفسهم.

منذ منتصف التسعينيات ومع تنامي تيار الصحوة الإسلامية أُغلقت السلطات دور السينما، آخر الفضاءات المدينية للتلاقي. وفيما عدا اللقاءات المنزلية كان هناك أنماط محددة جداً من التجمعات العامة في المسجد أو الملعب أو السوق.

العيش في الداخل

عند زيارتي الأولى للمقهى كان قد انقضى على سكني في نواكشوط العاصمة حوالي أربع سنوات. عشت طفولتي ومراهقتي في الداخل الموريتاني في مدينة الطينطان شرقي البلاد على مقربة من الحدود مع مالي حيث تُأحذ الحياة شكلاً أكثر انغلاقاً.

ربما لهذا السبب أمضيت فترات الطفولة والمراهقة شغوفاً بالجموع ومدفوعاً برغبة شديدة في اكتشاف ما حولي. لا أذكر أني فوّتُ حدثاً توافد عليه الناس ولم أكن متواجداً فيه؛ حملات التلقيح، بعثات الحزب الجمهوري، أحداث العشائرِ، أقسام محو الأمية، خيام الحملات الانتخابية، المناسبات الشخصية.. لم يحدث أن شعرتُ بالغربة وسط التجمعات. لكن مجيئي إلى نواكشوط التي يقطنها حوالي مليون شخص والمكوث فيها أظهر لي أنه مهما كانت درجة تناغمي مع الجموع، فلا بدّ لي أن أمرّ ببعض الدهشة.

كانت الساعة حوالي التاسعة مساءً في المقهى التونسي والمكان يضجّ بالحيوية بكل ما هو فيه، وأنا أترقّب الموجودين وأسأل نفسي بعجب: ألا تنتهي أحاديثهم؟ كيف يجدون لذّة في احتساء القهوة وراء القهوة؟ أين الشاي الموريتاني ذي الكؤوس الثلاثة؟

انقضى الوقتُ سريعاً، وكان الصديق قد انشغل عنّي بفتح الكومبيوتر الخاصّ به وبدأ يكتب تدويناتٍ على الفيسبوك. وبينما هو منهمكٌ في كتابته وقفتُ استودعه، ثم ألقيتُ نظرة أخيرة على المكان، وكانت أعداد الحضور تتزايد.

هدوء لن يدوم طويلاً

جاء المواطن التونسي رؤوف إلى موريتانيا قبل نحو عامين من حرق البوعزيزي نفسه وافتتح مقهى سمّاه “مقهى تونس” في وسط العاصمة. كان اختياره للعاصمة نواكشوط ذكياً، فبالإضافة إلى أنها أرض خصبة للأفكار والمشاريع التجارية، فقد كانت البلاد وقتها تشهد تطوراً ملحوظاً على الصعيد العام.

كان حديث الناس آنذاك يدور حول الشرعية الدستورية لنظام الانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في أغسطس سنة 2008 على أوّل رئيس مدني منتخب للبلاد منذ استقلالها في 1960، دافعاً إلى اتخاذ مواقف حادّة بين التأييد أو المعارضة.

أثار انقلاب ولد عبد العزيز جدلاً غير مسبوق رغم أن لموريتانيا ماضٍ عريق مع الانقلابات. فقد تبعه هذه المرة نشوء جبهة معارضةٍ قويّة له كانت تتكون من أحزاب وقوى وشخصيات وازنة وفئات من الشباب لم يسبق لها العمل بالسياسة.

سوف تحل بعدها فترة من الهدوء عقب حوارٍ سياسي نُظّم في العام 2009 ونتج عنه إجراء انتخاباتٍ رئاسية فاز فيها محمد ولد عبد العزيز بحوالي نسبة 52 في المائة ليحكم بذلك البلد أول عهدة رئاسية له، مدتها خمس سنوات.

توقف طرح موضوع الشرعية لقليل من الوقت، لكنّ الهدوء لن يدوم طويلاً، ولن تلبث القوى السياسية المعارضة مع نهاية 2010 أن تعلن خيبتها من النظام الجديد وطريقة تسييره لشؤون البلاد.

كان البوعزيزي قد أضرم النار في نفسه، وفي نفس الوقت كانت القوى السياسية المعارضة في موريتانيا تتلقى الأنباء وتستعدّ لمعارضة النظام آنذاك. وفي هذا الوقت تحديداً بدأ التونسي رؤوف يجذب تدريجياً نوعاً جديداً من الزبائن الدائمين لم يألفه من قبل.

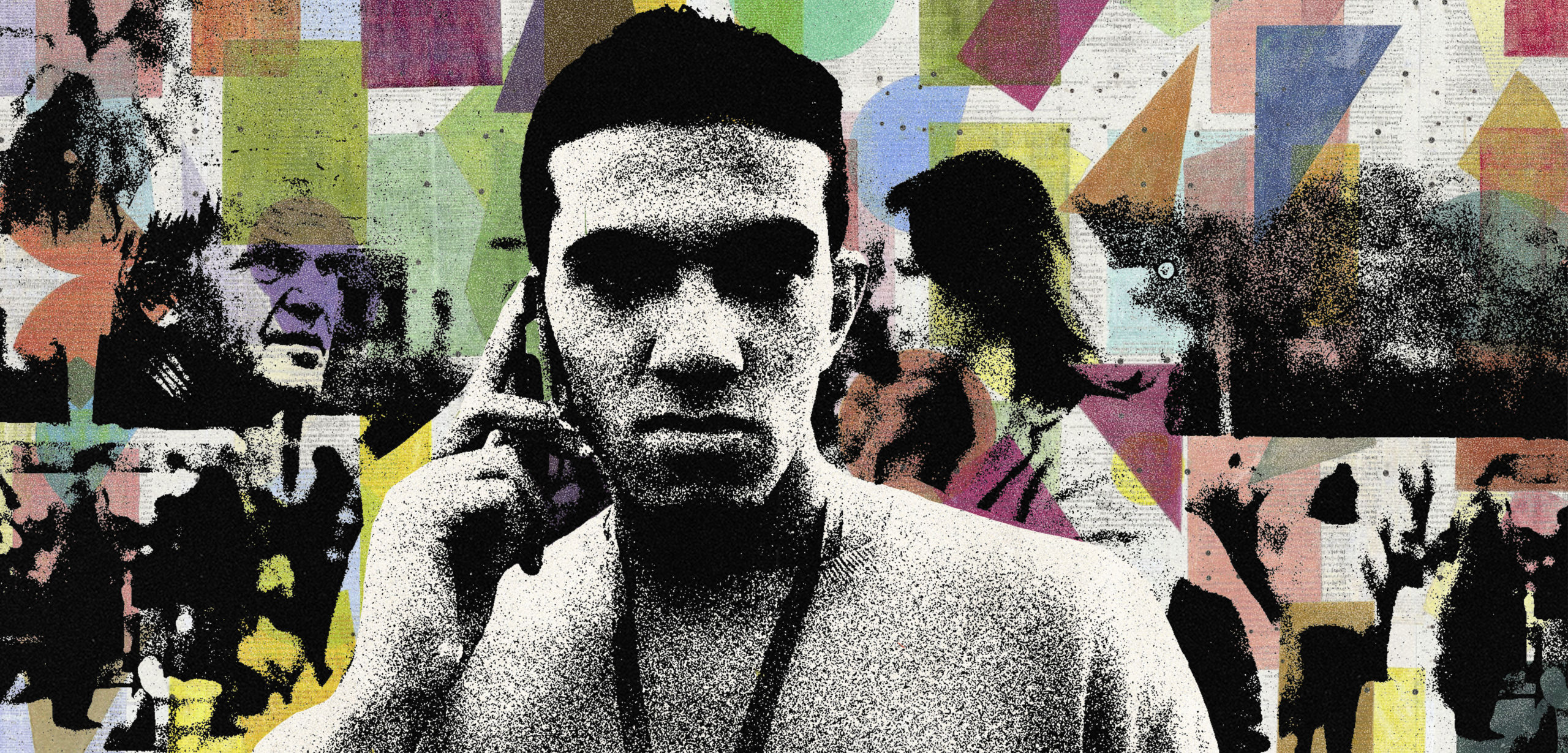

شبان يتحلقون حول طاولات، كأنهم أدركوا للتو سوء الوضع المعيشي والخدمي والحقوقيّ، يتكلمون عن الحراك في البلدان العربية بينما أنظارهم تتراقص كالبندول بين عناوين شريط الأخبار على شاشات التلفزيون.

طاولة واحدة للجميع

في المقهى التونسي في العام 2011 ولدت تقريباً حركة 25 فبراير. كانت في بدايتها مجموعة من الاحتجاجات الصغيرة في مناطق متفرقة من البلاد ثم شكلت ائتلافاً يضمّ نشطاء من شتّى المشارب نظموا أنفسهم عبر الفيسبوك.

أول خروج لهم إلى الواقع كان عندما دعوا إلى مظاهرات في ساحة “ابلوكات” وسط العاصمة، رافعين قائمة بالمطالب منها تحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء تدخل الجيش في السياسة وتحسين أوضاع المرأة الموريتانية والتخلص من آثار العبودية.. ولكن مع زيادة غير معتادة: المطالبة برحيل الرئيس.

لم تنطلق الحركة من تصوّرات ايديولوجيّة ولم تستند إلى شعارات حزبية، وهذا ما جعلها بالإضافة إلى مطالبها الجذرية، تستقطب جلّ الشباب الفاعل في الساحة، وكثيراً ما كانوا يعودون من مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية للجلوس في قهوة رؤوف التي انطلقوا منها.

مع الوقت كانت مبادرات أخرى في طور التشكل أبرزها ملتقى 21 أغسطس الثقافي الذي نشأ لأول مرة نتيجة لقاء عفويّ في “مقهى تونس” أيضاً صيف العام 2012.

وبينما كان شباب حركة فبراير يحتلون جزءاً من الطاولات عند السيد رؤوف، كان رواد ملتقى 21 أغسطس الثقافي يحجزون طاولات أخرى.

كثيراً ما كانت الكراسي تنزلق من هنا إلى هناك أو تتصل الطاولات ببعضها البعض لتصبح طاولة واحدة، وهذا طبيعي، فحركة فبراير كانت مهمومة بإحداث تغيير سياسي والملتقى مهموم بإحداث تغيير على الصعيد ثقافي، وكان يتضح وقتها صعوبة الفصل بين الأمرين.

أما إدارة القهوة وعلى الرغم من حسّها العملي وأغراضها التجارية، لكنها لم تعترض على تلك النقاشات. وبالإضافة إلى تقديمها شتى أصناف القهوة، وبعض الأطعمة، فقد ركزت على استدخال الشاي الموريتاني في نظامها بحيث صار بإمكان أي شخص أن يطلبه.

بين جيلين

ستكون زيارتي الأولى لتلك للقهوة التونسية بكل ما تضمنته من دهشة إيذاناً بحصول زيارات عديدة، قليل جداً ما كنت فيها وحدي.

مبكراً تعرفت على مجموعة من الشباب يتقاسمون معي الاهتمامات، وصرتُ مثابراً على المشاركة في ملتقى أغسطس الثقافي وأحياناً في تنسيق الجلسات. وفي مساء كل يوم جمعة كنا نستضيف شخصية ثقافية أو إعلامية، من بينهم مثلاً الصحفيّ الفرنسي آلان غريش الذي تحدث وقتها عن الانتفاضات العربية والمسألة الديمقراطية، والبرفسور عبد الودود ولد الشيخ، أستاذ للعلوم الاجتماعية في الجامعات الفرنسية، والذي يحظى بتقدير واسع بين صفوف الشباب المستقل.

حضر اللقاء مع ولد الشيخ شباب كثيرون ومثّل لي بداية تحوّلات شخصية هامة، من بينها أنني قررتُ بمشاورة مع ولد الشيخ، التحوّل من دراسة القانون إلى دراسة الفلسفة والعلوم الاجتماعية.

مؤخراً وأنا أفكّر في الكتابة عن مقاهي نواكشوط وعلاقتها بفترة الاحتجاجات تواصلت مع البرفسور ولد الشيخ من أجل التعرّف على انطباعاته عن ذاك اللقاء.

يقول ولد الشيخ إنه فعلاً كان قد سمعَ بالقهوة التونسية كمكان يرتاده “الشباب الطامح إلى التخلص من الضغوط الإيديولوجية والباحث عن طرق للحاق بالمخيّل الشبابي العالمي”.

وما لفت انتباهه وقتها كان غياب النساء عن الملتقى بالمقارنة مع المشاركةٍ النسائية القوية في أوساط الحركات التقدمية في السبعينيات.. ونحن هنا نتحدث عن جيلين، أو تحركين شبابيين يفصل بينهما حوالي الأربعين عاماً.

رسم: isabel fiadeiro. ينشر بإذن من الفنانة

لا سياسة.. ولا ثقافة

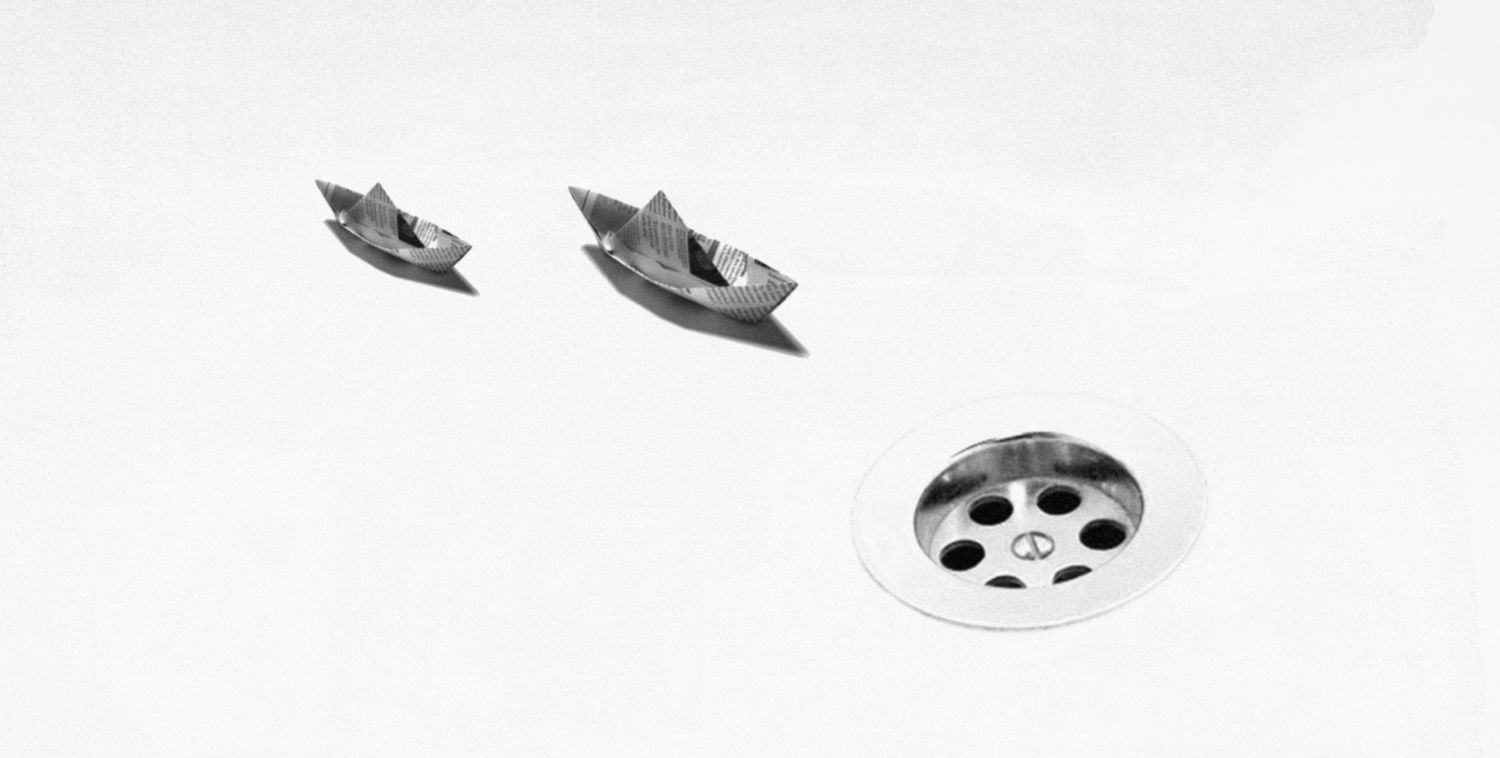

توجد اليوم في نواكشوط عشرات المقاهي، لكنّ هذه الوفرة مهما بدت مدهشة بالمقارنة مع الأمس القريب، إلا أنها ذات معنى تجاريّ واستهلاكي.

قد يكون التكاثر في عدد المقاهي مؤشراً على تطور في أداء المدينة وانفتاحها، لكن وبعد أن كانت المقاهي قبل سنواتٍ مليئةً بروح التجمّع العمومي والتشارك والأمل بالتغيير، تغدو الآن فردية وانعزالية.. لا سياسة ولا ثقافة.

أثناء كتابة هذا النص قمتُ بزيارة لإحدى المقاهي الجديدة.. كان الجوّ طيلة الوقت الذي أمضيتُه فيها صامتاً ورتيباً، ووجدت نفسي أدفع الحساب قبل أن أنتهي من شرب قهوتي.

ربما يعود ذلك إلى أن تجربة المقاهي كفضاء للتجمع السياسي والثقافي قامت بدورها على أكمل وجه وهناك طرق لقاء وتواصل جديدة ستحل محلها.. ربما يكون ذلك مرتبطاً بمآلات الشباب الذين طالبوا بالتغيير والتقدم، والذين سحبهم الإحباط إلى شؤون حياتهم الخاصة، ربما.. لا أدري.

لكن وبما أني كنت واحداً منهم فقد تغيّرتُ أيضاً على نحوٍ من النواحي.. لم أعد كما كنت.. لهذا عندما زرتُ أحد المقاهي بعد ثماني سنوات من الانقطاع تملّكني الشعور أنّ تجربة ما في نواكشوط، هي في الأساس تجربتنا أنا وأولاد جيلي.. قد قالت ما لديها.