لم أكن في طفولتي بمعزل عن الهواجس والمخاوف التي كانت تؤرق مضجع أقراني، وتشغل خيالاتهم. بل لعلّ هواجسي كانت أكثر تأثيرًا وأشدّ وطأة بحكم ارتباطها بالمنزل الواسع الفارغ الذي تربينا فيه، والواقع في منطقة منعزلة وسط مدينة سطيف (308 كلم شرق العاصمة الجزائر) تسمى القصرية.. وتلك حكاية أخرى.

“شعبة لاخرة”، “هنا تنتهي الحياة”، “بقعة الشر” هكذا يسمون القصرية. قيل بأنها بنيت على جثث الموتى أيام الاستعمار، وأنها ذات أصول رومانية تدلّ عليها بضعة أحجار موزعة هنا وهناك، وضريح مهترئ يدعى سيبيون ويكتب الشباب على جدرانه أسماء حبيباتهم. لا يمكن أن تقوم قائمة لأي مشروع في هذا الحيّ. هو ملعونٌ كما يقولون، لا يُفتح دكّان جديد إلا وسرعان ما يُحتضر، ولا يقلّك إليه سائق سيارة أجرة إلا مع الكثير من المنّ والتذمر.

الحيّ موحش وخاوٍ، لكن ما زاد الطين بلة موقعه الذي يتوسّط غابةً مهجورة، وكان منزلنا لسوء الحظ مقابلًا لهذه الغابة، به حُجرات مفتوحة بعضها على بعض، وينتهي ممرّه إلى حوش واسع كئيب، ذي باب صدئٍ تحرّكه رياح الشتاء بقوة فتنخلع مع حركته قلوبنا. أما الطابقان الثاني والثالث فلم تسعفنا الظروف حينها لاستكمال بنائهما، ممّا جعل البيت مكشوفًا وعرضةً للسّرقة.

“كانوا السرارقة يعسّونا من الغابة، أنا وماماك نروحوا نخدموا الصباح وهوما يدخلوا. علابالهم علاقداه نخدموا وعلاقداه نكملوا، مرة دخلوا من باب الحوش، ومره من التاقة تاع الدوش. حرنا كيفاه دخلوا منها.. صغيرة مره”، كنتُ أسمع بانتباه وخوف كيف سرق منزلنا مرتين، لأنّه الوحيد المأهول بالسكان في ذلك الحيّ، إلى جانب منزل آخر. وأربط القصة تلقائيًّا بوحش عسّاس الدار الذي لا يأتي إلا في وقت القيلولة ساعة الهجير والذي كانت خالتي تخيفني به حتّى أنام، وتعزّز قصصها الدرامية بنقراتٍ متتابعة على النافذة لتعلن مجيئه.

وكان هذا الوحشُ في تصوري أحد اللصوص الذين دخلوا منزلنا. رجلًا ملثّمًا، تلمع عيناه بشكل مخيف، يحملُ فأسًا حادةً ولا يرحم أحدًا، يجدني هناك وحيدةً بينما والداي في العمل، فيأخذني معه إلى الغابة المقابلة، ويريني في طريقه أحذية الذين دخلوا الغابة ولم يخرجوا منها أبدًا. هو على العكس من اسمه، لم يأت ليحرس الدار، بل جاء ليسرقها.

القايلة: طقس مقدّس ذو أثر رجعيّ

تُعرّف القيلولة في المعجم الوسيط بأنها نومة نصف النهار، أو الاستراحة فيه وإن لم يكن هناك نوم، فهي أشبه بوقفةٍ مستقطعة في يوم حافل لشحن الطاقة واستئناف العمل من جديد. وكانت – وما تزال في بعض الأماكن- تحوز على قدسية، خاصة في بلدان البحر الأبيض المتوسط وأمريكا الوسطى، كما ارتبطت تاريخيًا بالفراعنة واليونان.

أمّا نحن فقد كنّا أطفالًا صغارًا، يعني قنبلةً موقوتةً من الطاقة والحماس، وشحنةً أحلامٍ وتخيّلاتِ، ولم نكن نشعر إطلاقًا برغبة في النوم، فكانت القايلة بطبيعة الحال عدوّنا الأكبر الذي يقودنا إلى الانحصار لساعاتٍ وسط أربعة جدران. لا شيء فيها سوى الملل الخانق والضجر وانتظار مرور هذه الفترة للخروج واللعب مع الأصدقاء. وبين عنادنا ورغباتهم، اخترعت الجدّاتُ لمقاومتنا وحوشًا مأثورة ذات مسميات وأشكال مختلفة، لا تشترك في شيء سوى أنّها تأتي ساعة القيلولة، وتلتهم من تراهُ مستيقظًا.

لكنّ أثرها عليّ وعلى معظم أقراني كان رجعيًّا، لأنّ الخوف لم يكن يصيبُنا في القايلة، وإنّما في الليل. يسرح كلّ منا في كوابيسه. لأجد في نفسي -بحكم الظروف المحيطة بي وقصص الغابة وعظام الموتى المدفونة تحتي- ما يغذّي هذه الخيالات. وفي سكون الليل، تبدأ معاركي الخاصة مع عسّاس الدار، أتخيله واقفًا بجانبي وينتظر لحظة فتحي لعينيّ حتّى ينقضّ عليّ بفأسه، فأسرع لإنارة المصباح، وأجلس بجانب القاطعة طويلًا وأنا ألهث، ثمّ يأتي صوتُ أبي من بعيدٍ خافتًا، آمرًا بإطفائه.

لماذا لم نكن نخبر أهالينا بمعاناتنا؟ راودني هذا السّؤال كثيرًا. البيتُ القديم الذي كانت تسكن فيه خالتي لبنى مع جدّتها “ما الويزة” وخمس عائلاتٍ أخرى يتوسّط حيًّا قديمًا في مدينة سطيف اسمه “لانقار” شُيّد زمن الاستعمار الفرنسيّ وسكن فيه اليهود والفرنسيون والعرب جنبًا إلى جنب. تتخلّل هذا المنزل بعض الزوايا والغرف الصغيرة المظلمة التي لا يجرؤ أحدٌ من الصغار على الاقتراب منها، وتنتشر فيه ممارساتُ الفال القديمة التي كانت تستطلع الغيب، حتى تنبئ أهل المنزل بموعد حصول “مسعود” على عمل، وسبب طلاق “بركاهم” من زوجها.

تنظر خالتي بإمعان نحو الغرف المظلمة التي شكلت ذات يوم مسرحًا لأسطورة وحش الرحمة الذي تخيفها به ما الويزة في القايلة، وتصف أثر هذا التخويف عليها: “عانيت من الاكتئاب ليلًا، والمشكل كان النهار يخلاص بسرعة ويجي الليل. كنت كي نرقد نغطي رجليا وراسي حتى أختنق، نخاف تجي الرحمة تعضني ولا تجبدني من شعري.” لكن المفارقة أن هذه الجدة المسكينة كانت تتخير عمدًا مصطلح الرحمة لتضرب عصفورين بحجر وفق فهمها؛ فهي تريد أن تخيفها، وأن تدعو لها بالخير ونزول الرحمة عليها في آن واحد، على نحو يشبه قولنا بالعامية “يعطيك الربح” حينما نغضب من شخص ما، لكننا نقرّر أن ندعو له لا عليه، ولو بصوتٍ حادّ متبرم.

سألتُ أصدقاء لي عن كيفية تخيلهم لوحوش الصغر، كيف بدوا؟ كيف كانت أوصافهم؟ ماذا كانوا يرتدون؟ وإلى أيّ مدى كانت هيئتهم تثير الفزع؟ صحيحٌ أن أوصاف بعض هذه الوحوش متفق عليها سلفًا في الخرافات المتوارثة؛ فكانت الجدات توردن وصفًا لشكلها أثناء سرد الحكاية، لكنّ البعض الآخر لم يكن له نصيبٌ سوى الاسم، لذلك أردتُ أن أرسم في ذهني وذهن القارئ بورتريه لهذه المخلوقات

مشاهدة خالتي لمسلسل الرعب Vendredi 13 الذي كان يعرض على القناة الأرضية وهي في سن الثامنة شكّل شرخًا في نفسيتها، ووسّع من هوة هواجسها. هذا المسلسل الأمريكيّ الذي بثّت منه أول حلقة سنة 1980 كان يمثل سلسلة لا تنتهي من وحوش تشبه الرحمة، على حدّ قولها، ولم تكن لتمتنع عن مشاهدته وإلا وصفت بالـ خوّافة من قبل أفراد عائلتها. قاطعتُها متلهفّة لمعرفة ما إن كانت جدتها على علم بكلّ هذه المخاوف. أجابت بالنفي: “لم أجرؤ على إخبارها، لا أدري لماذا؟”، أقراني بدورهم لم يعلموا أهاليهم. أنا أيضا لم أعلم أهلي. عانى الجميع في صمت.

الواضح هنا أنّنا لاإراديًا يئسنا من الشعور بالأمان عند إخبار أهالينا، لأنّهم كانوا مصدر هذه القصص التي ولّدت خوفًا بداخلنا. هكذا هو الطفل! تتوكّأ نفسيته على قطعة خشب متأرجحة بين مدّ وجزر، فلا يصل إلى مرحلة الأمان النفسيّ والعاطفي بسهولة. وقد زاد الأمر صعوبةً عقلية الآباء السابقين التي لم تكن منفتحةً آنذاك لسماع الأطفال وخوض نقاشاتٍ معهم. كنّا عن غير قصدٍ إذن فاقدين للأمل، متيقنين بأنّ إخبار الأهل لن يجدي نفعًا، فاخترنا خوض المعركة بأنفسنا.

تشرح الأخصائية في علم النفس، الدكتورة ثريا عثماني الأثر السلبي للتخويف على نفسية الطفل، قائلةً: “حين نسير من منطلق الخوف في أي تجربة، فنحن نحمل احتمالية حدوث ما نخافه، مما يؤدي إلى الفشل في حياة الأفراد. كما يؤدي إلى مشاكل غير مرغوب فيها كالتبول، سلوكيات محاولة لفت الانتباه، العناد، النوم في غرفة الوالدين، فقدان الاستقلالية، لهذا يجب أن نعلّم الأطفال أن الخوف مجرد فكرةٍ وهمية تظل حبيسة الجهاز أو التلفاز” كما تجيب عن سؤال “هل يمكننا التشافي من هذه الصدمات؟” من خلال وصفها لألم التخويف بأنّه: “حلقة […] مشوهة إذا توقفنا عندها معتقدين بعجزنا أو بلوم أهلنا على عدم توفير الحماية الكافية لنا، وتغدو صحية إذا آمنا بأن لكل الآباء مستوى وعي معين، وأنهم بذلوا كل ما كان في وسع وعيهم وأن من المسؤولية الذاتية أن نسعى في البحث عن الشفاء”.

فيما يعزو الأخصائي في علم النفس العيادي عبد الغني مناع التأثير السلبي لقصص الرعب على الأطفال إلى الصعوبة التي يواجهها الطفل في التفريق بين الخيال والواقع، “وبالتالي بمجرد ما نقص عليه هذه القصص أو يشاهدها، يدخل في ذلك العالم مباشرةً وينتقل من كونه مستمع أو متفرج إلى عنصر في القصة” ممّا يولد في نفسيته خوفًا من كل العناصر المذكورة في القصة، وينمو هذا الخوف أكثر بمجرد حصول تواصل بين الطفل والمحفزات اليومية التي قد تكون بسيطة، كما يقول غاني. “قصص الرعب قادرة تخلق للطفل مشاكل وخيمة وعقد نفسية اتجاه أمور ضروري يقابلها يوميًا ويتعامل معها، وهنا يجد نفسه في صراع مع ما تم كبته في عقله اللاواعي، ومع الواقع”.

المصدر: كتاب البلهان (الذي جمعه عبد الحسن الأصفهاني في القرن الرابع عشر الميلادي و رسم تصورات لملوك الجن وطلاسم السحر)

الوحشُ ابن بيئته

عساس الدار والرحمة لم يكونا الوحيدين اللذين وصلانا من عالم الوحوش. هناك نماذج أخرى كثيرة تختلف باختلاف الظروف، وامتداد المناطق. فالجزائر شاسعة، وفي كلّ زاويةٍ من الخريطة تصاغُ حكايةٌ بمنظور مختلف، فتنتج على إثر ذلك وحشًا مختلفا.

سألتُ أصدقاء لي عن كيفية تخيلهم لوحوش الصغر، كيف بدوا؟ كيف كانت أوصافهم؟ ماذا كانوا يرتدون؟ وإلى أيّ مدى كانت هيئتهم تثير الفزع؟ صحيحٌ أن أوصاف بعض هذه الوحوش متفق عليها سلفًا في الخرافات المتوارثة؛ فكانت الجدات توردن وصفًا لشكلها أثناء سرد الحكاية، لكنّ البعض الآخر لم يكن له نصيبٌ سوى الاسم، لذلك أردتُ أن أرسم في ذهني وذهن القارئ بورتريه لهذه المخلوقات.

كان ذلك بالطبع مستحيلًا؛ لأنّ خيال الأطفال ليس قانونًا فيزيائيا محدّدًا بعناصر ثابتة ليُنمذج الظواهر الطبيعية، ويدرس سلوكها. إنّما هو أشبه بمحيطٍ شاسع، مجهول الأغوار، مليء بالأسرار، لا تعلم على وجه التحديد ما ستجد في أعماقه، المهم أنّه رهيب، لا يخلو من مفاجآت. لكنّ ما لفت انتباهي هو أنّ الأوصاف بمجملها أتت مستمدّة من الواقع المحيط بالطفل.

بوقايلة وسلال القلوب: بوجمعة مثلًا كان يتخيّل الوحش المسمّى بوقايلة بأنّه عجوزٌ طاعنةٌ في السنّ، شديدة البياض، ضخمة البنية، ترتدي حايك أبيض تارةً، وأسود تارةً أخرى، وتظهر للأطفال ساعةَ الهجير فتدغدغهم حدّ الموت. “يا للطرافة! محكوم عليكم بالإعدام دغدغةً حتى الموت؟ ماذا يريد المرء أكثر من أن يموت ضاحكًا؟” قلتُ لبوجمعة، فضحك، ولم يقل شيئا.

لجأ خيال بوجمعة الصّغير تلقائيًّا إلى بيئته في إحدى قْصور (قرى) غرداية، واستعار اللباس التقليديّ الخاص بالنساء الميزابيات والمعروف ببوعوينة، ليلبسه لهذه العجوز المخيفة، مثلما لجأتُ بدوري إلى قصّة السارقين لأجسد عسّاس الدار.

أمّا منيرة فقد كانت تشهد كثيرًا على الشجارات بين أمّها وزوجة عمها، وكانت بطريقة ما تعلم أنّ أمها هي الحلقة الأضعف في هذا الخصام بالنظر إلى بكائها الدائم، وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها أمام اتهامات زوجة العمّ “كانت تجي تسب ماما وتعايرها كي ما عندهاش طفل، وتقلها والله نخرجك من الدار. ماما غير تبكي ما تقول والو”.

مقيدش لم يكن وحشًا، بل على العكس من ذلك كان ضحيةً لرغبات الغولة في أكله، وخاض معها صراعًا دائمًا يعكس ثنائية الحياة والفناء، ويُصوّر بصفته بطل المغامرات والدهاء والخير الذي سينتصرعلى شرّ الغولة مؤديًّا إلى حرقها، ويقول في النهاية: “أنا خذيت الطريق، وهوما خذاو الحريق، أنا كليت الرفيس، وهوما داو الديس”..

سلال القلوب بالنسبة لمنيرة تجسيدٌ حرفيّ لزوجة عمّها، بوجه مكفهر بشع، وأنفٍ مليء بالبثور، وثديين ضخمين، ورأس يوشك على الصلع، يرتدي “بينوار الصدف” (لباس تقليديّ سطايفي) المصنوع من قماشِ جلد النمر، ويختطف قلوب الأطفال. الانطباع الأول لا يمحى أبدًا

مقيدش وبوشكارة: مريم كانت على العكس من كلّ سابقيها تعتقد بأنّ العالم الموسوعيّ عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ هو الصورة الأمثل لـ مقيدش، لأنّها سمعت قصته مع المرأة التي طلبت مساعدته، فأخذته لعند الصائغ وقالت له: مثل هذا، ثمّ انصرفت. وحينما استفسر صاحبنا عن الأمر، أخبره الصائغ أنها تريد صنع خاتم على صورة شيطان، فلمّا أعلمها بجهله لشكل الشيطان، استعانت بالجاحظ.

مقيدش إذن حسب مريم رجلٌ “جاحظ العينين، قصير القامة، شديد السمرة، دقيق العنق، ذو رأس صغير، وأذنين صغيرتين، يملك نتوءًا في حدقتيه.” فهو يشبه الشيطان، ويأتي في القايلة ليجمع الأطفال في كيس، ويهرب. ثمّ إنّه يشترك في الوصف مع وحشٍ آخر ذائع الصيت في المدن الساحلية وسط الجزائر، كالبليدة وجيجل، والعاصمة يدعى بوشكارة، والشكارة بالعامية تعني الكيس.

لكنّ مقيدش بعيدًا عن تصورات مريم وغيرها لم يكن وحشًا، بل على العكس من ذلك كان ضحيةً لرغبات الغولة في أكله، وخاض معها صراعًا دائمًا يعكس ثنائية الحياة والفناء، ويُصوّر بصفته بطل المغامرات والدهاء والخير الذي سينتصر على شرّ الغولة مؤديًّا إلى حرقها، ويقول في النهاية: “أنا خذيت الطريق، وهوما خذاو الحريق، أنا كليت الرفيس، وهوما داو الديس”. فالظاهر أنّ ورود مغامرات مقيدش مرتبطٌ بالغولة وابنتها لونجة بشكلٍ شفهيّ متوارث، وغير مدوّن سبّب لُبسًا في أذهان بعض المتلقين للحكاية، والراوين لها، وجعل من مقيدش بدوره وحشًا مخيفًا.

القزانة الغجرية: لم تكن القزانة بمنظور فادية سوى نسخة بشعة من إحدى العجائز ذوات التجاعيد، تملك حدبة وتغطي رأسها بمنديل أو محرمة وتحمل كيسًا فوق ظهرها لتجمع فيه ما يعينها على اختطاف الأطفال. والحقيقةُ أنّ هذه العجوز القزانة موجودة فعلًا في الواقع، ويعود أصلها إلى العرّافات الغجريات اللواتي كنّ منتشراتٍ في كلّ منطقة تقريبًا بالجزائر، بحكم نمط عيش الغجر، والمعتمد على التنقّل والتغيير المستمرّ للأسماء. يطلق على هؤلاء اسم “بني عدّاس” أو “الجيطانو” نسبةً إلى الكلمة الإسبانية gitano وينتشرون بكثرة في الشرق الجزائري، دون هوية أو جنسية أو وجود في سجلات الحالة المدنية، ويشتهرون بالفعل بممارسة والشعوذة وقراءة الكفّ.

يصف المؤرخ الفرنسي بول بتايار ضمن فصلٍ، من كتاب له، بعنوان: أبحاثٌ عن الغجر في الجزائر بعض المشاهد والمواقف التي عاينها في الجزائر العاصمة خلال الاستعمار الفرنسي سنة 1846 عن ممارسات هؤلاء الغجر وطبيعة حياتهم، ويرجّح بأن مصطلح “القزّانة” لفظ مؤنث يخصّ نساء قبيلة القزاني أو التسيقاني – Les tsiganes وهو اللفظ الذي يطلق على قبيلة غجرية هاجرت من إسبانيا إلى إفريقيا، وعاشت لفترات طويلة فيها. فالقزانة إذن في الحقيقة لا يعني العرّافة، ولكنّه اسم نسبة إلى القبيلة، خاصّ بالنساء.

“في العادة تسير عجوز مسنة، أو امرأة متوسطة في العمر في شوارع الجزائر العاصمة، متبوعةً بثلاثة أو أربعة أطفال وهي تصرخ: من يريد أن يعرف المستقبل؟ كنّ يحملن الدفّ، ويضعن فيه قطعة من الشب (يرمز للماء)، وحبوب القمح (الأرض) وقطعة من الفحم (النار)، ثمّ يحركنها عشوائيًّا حتى يعرفن تنبؤات الأبراج طبقًا لترتيب هذه الأشياء، ولأن اليهود والعرب يؤمنون بالخرافات، فقد كسب الغجر الكثير من المال”، بهذه الكلمات يصف بتايار هيئة الغجر وطريقة لباسهم الذي كان بدويًّا مهترئًا، لكنّهم مع ذلك يزينون أنفسهم بالشعاب المرجانية وأحجار الكريستال، ويضعون حلقات وأساور في الأذن، والمعصم والكاحل. أما النساء، فيكنّ عادة موشومات ويحملن أبناءهنّ على ظهورهنّ. يضيف: “تضع القزانة في غربال أو على الأرض حبوب القمح، أو الفاصوليا أو الحجارة الصغيرة، وتتنبأ بمستقبل الموريسكسيين واليهود بناء على ترتيبها، وفي أحيان أخرى تدير مكعبا من السكر حول رأس الشخص […] عادةً ما تدخل القزانات معًا إلى المدينة ثمّ يتفرقن”.

الكونتيسة عيشة قنديشة: تحدثني إحسان بحماس واستفاضة عن مشاعرها اتجاه بطلة كوابيس صغرها عيشة قنديشة. تصفها بكونها حورية بحر ينتشر ذكرها في الغرب الجزائريّ، وبلاد المغرب خاصة، وأنّ قصصها شكّلت هاجسها الأكبر في قرية بوتاشفين بتلمسان. “كانوا يقولوا لنا أنها امرأة شابة بزاف، بصح لي يشوف فيها تاكله، وأنا كنت نخاف نفتح عينيا في الليل باش ماتاكلنيش.”

تقول بعض المصادر أنّ قنديشة تحوير لمصطلح الكونتيسة، وأن عائشة هذه ذات أصل بربريّ، أو برتغاليّ، حاربت الاستعمار البرتغالي للمغرب من خلال إغواء الجنود بجمالها وسحرها الذي لا يقاوم، ثمّ القضاء عليهم؛ فعوقبت بقتل خطيبها وجميع أفراد عائلتها، ممّا تسبب في جنون لالة عيشة، وأكلها لكلّ من يعترض سبيلها من أهالي القرى. تمتلك قدميّ ماعز أو جمل، وترتدي أقمشة جميلة تخفي ثدييها المتدليين.

يرى البعض أنّ أسطورة الرهبان ليست إلا شرنقة من خيال نسجت خيوطها حول رهبان مسيحيين أوربيين يكونون قد قدموا منذ زمن بعيد إلى المنطقة، فاستوطنوا مغارات الجبال وكهوفها متفرغين للعبادة والصلاة .. وربما جمعتهم الصدف ببعض السكان المحليين فيسارعون عندئذ إلى الفرار منهم والاختباء حتى لا يكشف أمرهم

حمارة القايلة: ذكر ابن منظور في لسان العرب شرحًا للفظ مشابه لحمارة القايلة هو “حمارة القيظ” فقال: “وحمارّة القيظ بتشديد الراء، وحمارته: شدّة حره.” وجاء وصف آخر للفظ في الكامل للمبرد باعتبار أنّ القيظ هو الحر وحمّارته تعني احتدامه واشتداده.

فورود هذا المصطلح في قواميس العرب الشهيرة جعل البعض يعتقد وجود علاقة غير مؤكدة بين الوحش واللفظ، الذي تم تليينه وإضفاء تغييرات خفيفة عليه بمرور الوقت حتى صار حمارة القايلة، أو حمار القايلة. يحضر ذكر حمارة القايلة في المخيال الشعبي للكثير من الدول العربية، ويوصف بأنّه يمتلك جسد إنسان ورأس وأطراف حمار، وأنّه تبعًا لاسمه يظهر حينما تشتدّ حرارة الهجير. وقد جسده الفنان بدر منصور بشكل لافت للنظر في معرض القرين بالكويت متبعًا في ذلك خريطة الأوصاف المأثورة عنه.

حمار القايلة كان كابوس عيشة الأكثر رعبًا، وحضورًا. فكثيرا ما تخيلته يتجول بين أزقة شارع الحاج مسعود بغرداية، ويأكل كل من يعترض طريقه. وقد شكل لها ذلك حاجزًا نفسيًا لم تتجاوزه إلا في سن الخامسة عشر على حدّ قولها “كنت عايشة في رعب، عايشة في عالم آخر، وساعات نبول على روحي من الخوف، ونتخبى تحت ذراع جداتي”.

الرّهبان / الرّهباني: تحوز أسطورة الرهباني على صيتٍ ذائع جدًّا في شرق الجزائر ومنطقة القبائل، وتتحدّث القصة عن مخلوقاتٍ جاءت نتيجة تزاوج بين الجنّ والإنس، تحمل صفاتٍ جسمانية إنسانية، وبعض القدراتِ الخارقة الخاصة بالجن كسرعة الضوء؛ لا تظهر للجماعة بل للفرد الأعزل، تتخذ من المغارات والجبال والغاباتِ مسكنًا لها، وتعرف أماكن تواجد الكثير من الكنوز والأحجار الثمينة، وهي لا تدلّ عليها إلا إذا شعرت بالخوف من الإنسيّ.

فرغم أنها مخلوقات خيّرة ومسالمة، إلاّ أنّ ارتباطها بالجنّ، وغموضها والأسرار التي تملكها أكسبها طابع الإخافة والتوجّس. توصف بامتلاكها لستّ أصابع، وليدين طويلتين، وعينين زرقاوتين طبقًا لما جاء في المخيلة الجمعية الجزائرية من أمثالٍ شعبية تدلّ على ذلك “يديه طوال كي الرهبان”، “عينيه زورق كي الرهبان”، “لابس الابيض في الابيض كي الرهبان”، “تقول طل عليه رهبان”، ولا تظهر هذه المخلوقات إلا في الصباح الباكر، أو عند الظهيرة في فصل الصيف.

يعيد عبد الحليم مخالفة تفكيك هذه الأسطورة وربطها بشكل أكبر بالواقع السياسي والتاريخي والاجتماعي للجزائر في مقال أكاديميّ بعنوان: تجليات الجن للإنس في الحكايات الشعبية الجزائرية – أسطورة الرهبان نموذجا- قائلًا: “يرى البعض أنّ أسطورة الرهبان ليست إلا شرنقة من خيال نسجت خيوطها حول رهبان مسيحيين أوربيين يكونون قد قدموا منذ زمن بعيد إلى المنطقة، فاستوطنوا مغارات الجبال وكهوفها متفرغين للعبادة والصلاة […] وربما جمعتهم الصدف ببعض السكان المحليين فيسارعون عندئذ إلى الفرار منهم والاختباء حتى لا يكشف أمرهم”، وهو يرى أنّ الصفات الفيزيولوجية التي نسجت في الأسطورة كالقامة الطويلة، واللباس الأبيض، وزرقة العينين هي تجسيد لصفات الرجل الأوربي مع بعض المبالغات اللازمة لإخراج الحكاية من زاوية الواقعية إلى الميتافيزيقا.

المصدر: كتاب البلهان (الذي جمعه عبد الحسن الأصفهاني في القرن الرابع عشر الميلادي و رسم تصورات لملوك الجن وطلاسم السحر)

هل أتاك نبأ الخُريْفة؟

تشكّل الوحوش السابقة بقصصها وتفاصيلها ركنًا من الأركان الأساسية للحكايات الشعبية، التي تعرّفها صليحة سنوسي في ورقة بحثية بعنوان: الواقع الإجتماعي والأخلاقي للحكي الشعبي. بأنها “نمط من أنماط الأدب الشعبيّ الذي يعدّ جزءًا لا يتجزّأ من الفلكلور أو المأثور الشعبي. اتّسمت بالتداول والانتشار بين الشعوب منذ زمن بعيد، ومن جيلٍ إلى جيل عن طريق الرواية الشفوية التي تحاكي أحوالهم الاجتماعية وتصور مظاهر حياتهم.” فتكتسب مسمّيات شتّى بحسب البلد الذي تنتمي إليه.

تُعرف في الجزائر باسم الخُريفة أو المْحاجية، ولفظ خرّف يعني فساد العقل من الكبر، وقول أشياء لا أساس لها من الصحة. وتتميز هذه الحكاياتُ الشعبية أو الخريْفات بصيغٍ أساسية مشهورة يبتدئ بها الراوي الحكاية، ليعلن الانتقال من عالم الواقع إلى عالم الخيال، ويضفي عليها شيئًا من التشويق، فيقال: “خارفتك مْخارفة الشيطان على الأوطان”، ويقال أيضًا: “كان يا ماكان في قديم الزمان، وحد السّلطان والسلطان غير الله، كان كذبت أنا يغفر لي الله، كان كذب الشيطان، عليه لعنة الله”، ويتمّ الاستناد على الصيغ الموحدة ذاتها في نهاية الخرافة كإعلان عن العودة إلى عالم الواقع، ومن ذلك: “خرافتنا خذات الحريق، واحنا خذينا الطريق.” ومن المثير للاهتمام كيف انتقلت بنا هذه الصيغ الشعبية الكلامية في رحلة عبر بساط علاء الدين بين العالمين، الخيالي والواقعي.

لا يخفى على الكبار اكتشاف الطابع الفنتازي غير الحقيقيّ لهذه الخرافات من خلال الصيغ، ومجريات الأحداث، إذ تأتي الخريفة عمومًا للتسلية والتوعية الاجتماعية والحفاظ على موروث شعبيّ امتدّ لسنوات، فلا تؤثر عليهم بشكل سلبيّ من الناحية النفسية، على عكس الصغار الذين يكلفهم الأمر سنواتٍ من طفولتهم ليكتشفوا حقيقة هذه الحكايات.

تأثير خرافات الوحوش على نفسية الأصدقاء السابقين لم يمتدّ لحسن الحظّ إلى كبرهم، على الرغم من أنّ أثرها كان كبيرًا لكنه آنيٌّ أيضا حسب تعبيرهم. تقول مريم بأنّها تضحك الآن كثيرًا على نفسها حينما تتذكّر مقدار خوفها من أشياء وتوهمات لا وجود لها. توافقها عيشة في الرّأي وتعزو الفضل في تخلصها من عقد الصغر إلى زيادة وعيها بالأجزاء الحقيقية والخرافية للموروث الشفهيّ الشعبيّ.

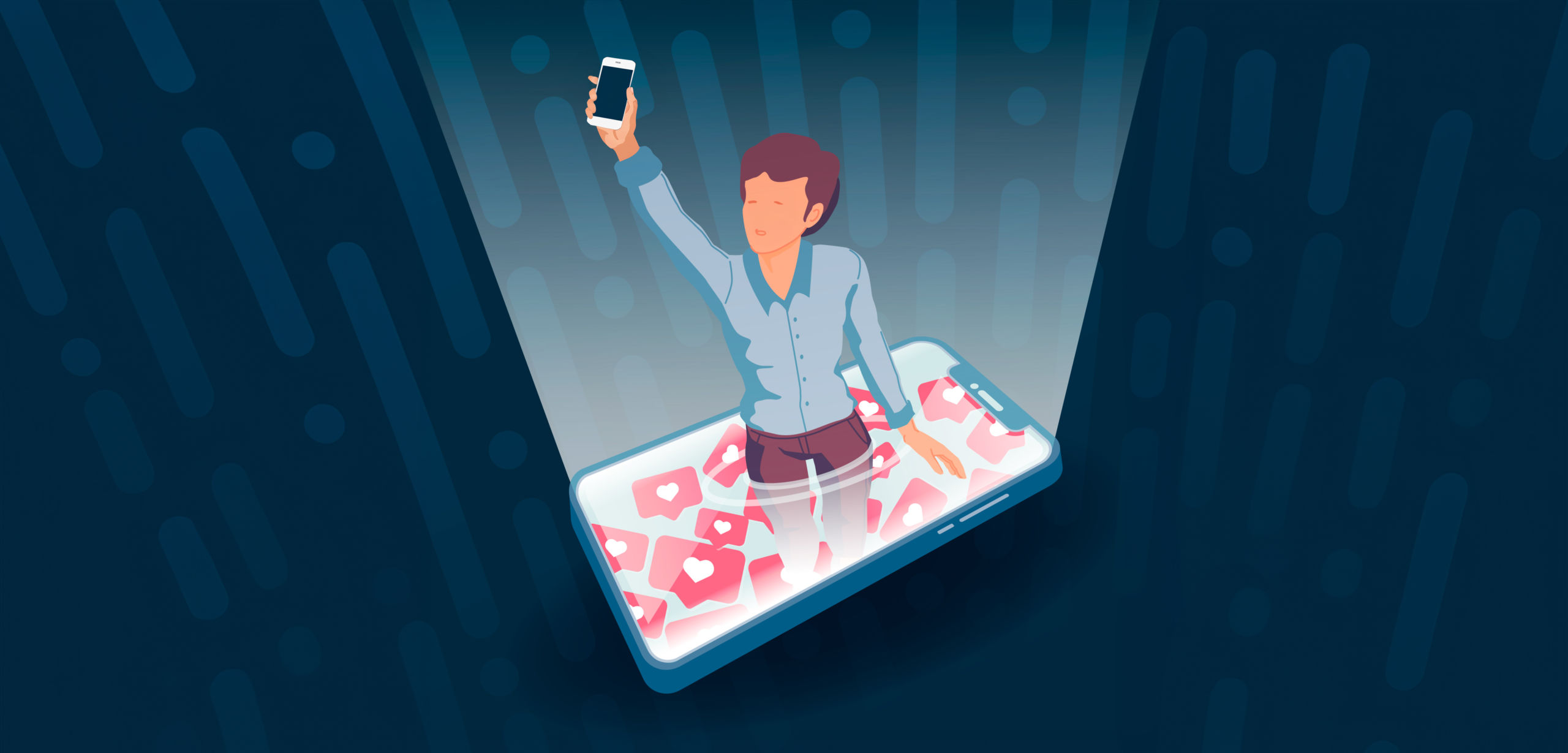

لكن، السؤال المطروح الآن يخصّ طفل اليوم، لماذا لا تهمه هذه الوحوش، ولا يستحضرها، بل لا يخاف منها أصلا؟ تمنيتُ مثلًا لو أستطيع إقناع أختي بقصة مثل هذه القصص لتدعني أكمل ما عليّ من واجبات، في الليل أو القايلة. المشكلة أني لا أستطيع ذلك، لأنّها ببساطة ستنظر إليّ نظرة توجّس وتطلب مني الكفّ عن السخرية.

هناك الكثير ليفعله أطفال هذا الزمن في القايلة: ألعاب الفيديو وحتى الدردشة مع أقرانهم عبر الانترنت. عقولهم مبرمجة على واقع آخر، افتراضيّ وأكثر اتساعًا، ووحوش أخرى أكثر بشاعةً من عالم سلال القلوب. فهل ساهم هذا الوضع الحداثي في توسيع آفاقهم بشكلٍ أشمل من أن تخيفهم قصة خيالية عن وحش لا وجود له؟ أم أننا نحن الذين كنا “نيّةً” فوق اللازم؟