مرة، حدثتني أختي أن الموت للكبار رحمة، لأن كبار السن عاشوا ما يكفي من تغييرات لدرجة أن أرواحهم وعقولهم لن تستطيع استيعاب هذا الكم من التغييرات.

استوقفني منطقها عن معنى الزمن وليس عن حكمة القدر. تذكرنا سويًا، جدتي لأمي التي توقف تعليمها في العام الرابع من مدرستها الإبتدائية ولكنها لم تتوقف عن قراءة الجرائد أو الكتابة في نوتتها التي أحفظ رائحتها وخطها ومكانها بجوار التليفون الأرضي الرمادي ذي القرص. تحتوي النوتة على أرقام أقارب وأصدقاء لها على مر عمرها.

تذكرت مع أختي لحظة موتها في عام 2014، وما سبقها من ثلاث سنوات كنا فيما يشبه رحلة معها لإقناعها أن هناك ثورة قد حدثت وأن مبارك لم يعد يحكم مصر.

مشهد فكاهي يتكرر كل عدة أيام، تمسك جدتي الجريدة وتقرأ بعض العناوين ثم تسأل أي منّا.. “ليه مش مكتوب حاجة عن حسني مبارك؟” فنبدأ في سرد الأحداث تباعًا. وتبدي دهشتها، ثم تسألنا عن أسماء قرأتها مثل.. “من هو محمد مرسي؟”، “من هو اللواء بدين؟” أو آخرين من قيادات في الجيش ظهرت أسماؤهم بكثرة في تلك الفترة، بخلاف المشير حسين طنطاوي لأنها تعرفه. لم نكن نملّ من إعادة السرد.

هي لم تكن مصابة بالزهايمر، ولكنها فقط تنسى ما حدث والحوارات ذات المدة الزمنية القصيرة، وفجأة نسمعها تشدو بصوتها: “أنا قلبي دليلي وقالي هيحبك، دايما يحكيلي وأنا بأصدق قلبي”. ساعتها كنت أشعر بصفاء بالها واستمتاعها وهي في عز معاناتها من أمراض عدة صارعتهم جميعًا في نفس التوقيت.

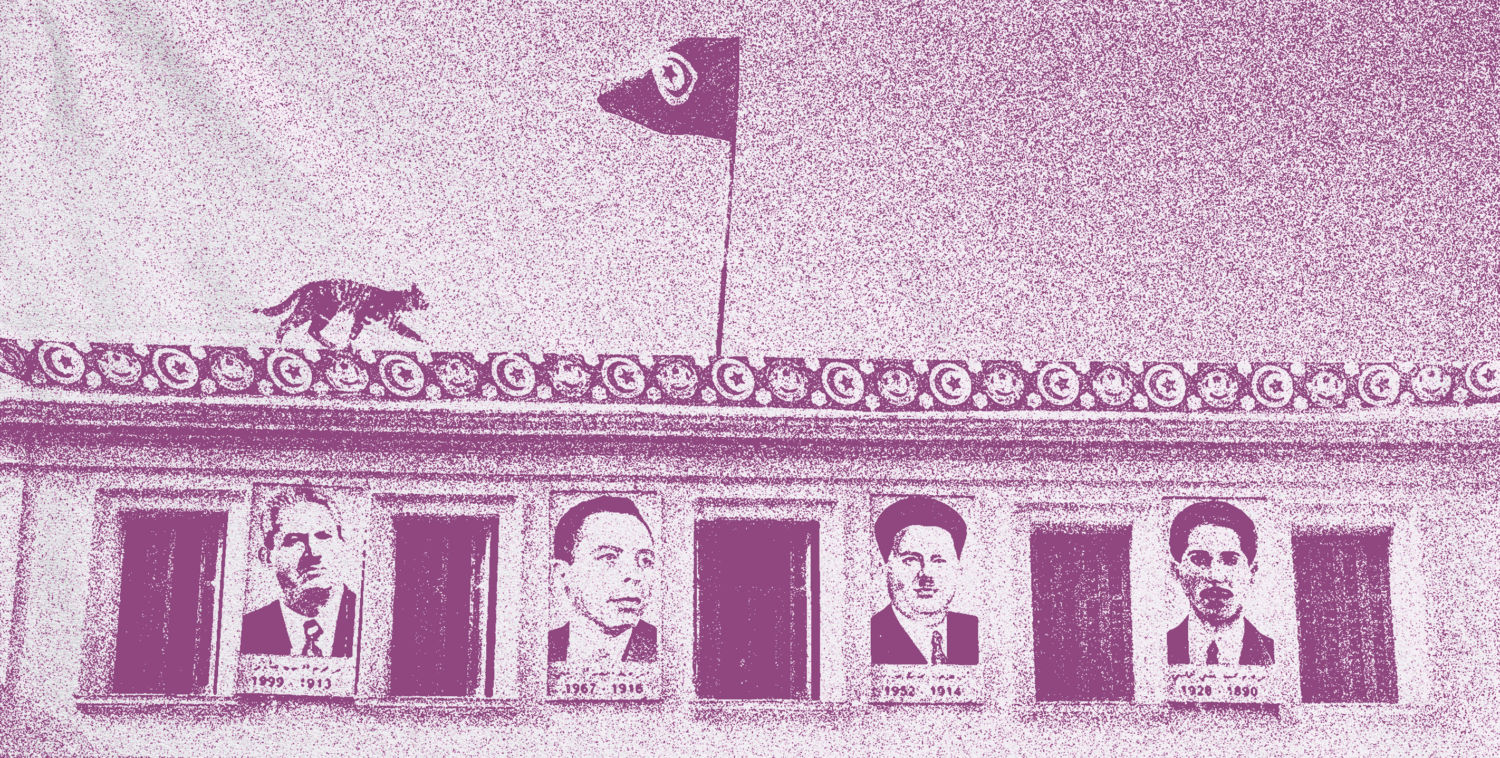

الزمنية

كلما أعادت أختي هذه الفكرة عن الموت والرحمة، تذكرت بداخلي جدتي، وفكرت في معنى “الزمن” وليس “الوقت”. كلمة “الوقت” التي يفضلها الكثيرون تذكرني بالساعة وبالنمط الرتيب لدوران العقارب.

“الوقت” خط مستقيم واضح يساعد عقلنا على استيعاب القصص بترتيب ما، ولكنه لا يعبر عن تقاطعات الزمن، والتوازي الذي يحدث في توقيتات مختلفة من حياتنا.

نتعلم الوقت منذ ميلادنا بتعريف واضح، أن هناك حركة بين ثلاث مناطق “ماضي”، و “حاضر” و”مستقبل” ويرتبط ذلك أيضًا بالتعلم، واللغة، والتعبير عن أنفسنا.

عادة ما ندرك معظم أحداث حياتنا كسردية تتحرك من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل.

لكن توجد لحظات تكون مختلفة، يحدث فيها نوع من ارتباط الأزمنة، حالة تتوازى فيها لحظات من فترات مختلفة لكن يجمعها رابط ما، هذا الرابط قد يكون ماديًا أو غير مادي، قد تكون رائحة أو ملبس أو صورة ما في الذاكرة، أو مقطع حركي. وقد يصيبنا فيها شعور بالألفة أو الانزعاج أو بمشاعر أخرى لكن قوية.

فمثلًا عند زيارة مكان مع حبيب جديد اعتدنا التواجد فيه مع حبيب قديم، قد يصاب البعض بالألم أو يقرر المغادرة لأن روحه لا تستطيع التعامل مع كل تلك المشاعر.

في تلك اللحظات سواء بدت لأرواحنا طويلة أو قصيرة، لا يسري الزمن في خط من الماضي للمستقبل، لكن يحدث نوع من التقاطعات بين أزمنة متعددة ومشاعر وحالات مع الأماكن أو الأشخاص أو كليهما معًا داخل ذات المُتذكر الذي يعيش تلك “الزمنية”.

انزلاق زمني

في تلك اللحظات التي أحاول وصفها سواء كانت عشر ثوان أو ساعة كاملة -أضطر هنا لقياسها بالساعة المتعارف عليها لأنها الأداة الوحيدة المتاحة حتى مع فشلها في التعبير عما يحدث داخل أرواحنا وعقولنا وذاكرتنا في تلك اللحظات- يعجز الواحد عن تحديد موقعه، ويفقد الوقت.

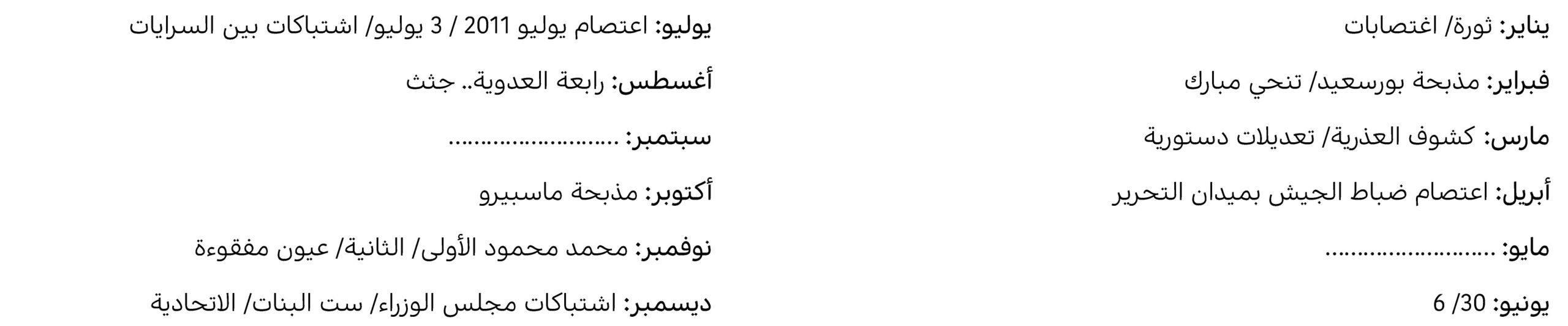

مثلًا.. تلك الثواني من يوم عادي من أيام 2019 التي تستوقفك فيها عبارة تُركت منسية على أحد الحوائط في شارع من شوارع منطقة باب اللوق بوسط القاهرة، تقرأ “المستشفى الميداني” مكتوبة بالأحمر.

تتوقف أمام العبارة، وقد تتغير كل حواس جسمك في استعادة مشاعر وحالات شتى، قد تسمع صوت أبواق سيارات الأمن المركزي في تلك الشوارع التي شهدت المجازر والقتل والكر والفر والانتصار والهزيمة في أحداث 2011، و2012، و2013، قد تسمع صوت دقات حجر على إحدى القوائم المعدنية يحمله شاب ويدق به لينبه الآخرين لاقتراب الخطر ويحفزهم للاستعداد والتأهب، قد تشم رائحة الغاز ويصيبك ضيق تنفس، أو تلمح ضوء شمروخ يشعله أحدهم ليعلن حدوث تحرش جماعي لامرأة في الأزقة المجاورة.

“الزمنية” هي تلك الثواني التي تمضيها أجسادنا في استعادة تلك المشاهد والأصوات والروائح، هي إعادة عيش أحداث شهدتها أرواحنا من قبل.

ثم يقطع كل هذه الحالة جرس دراجة لشاب يحمل كمية مهولة من الخبز معترضًا لسدك طريقه، ويبدأ في الحال إدراكك يعود إلى اللحظة الآنية التي تعيشها في هذا المكان الآن.

ثم تبدأ في استيعاب المشهد.. سيدتان تعبران الشارع، مدخل سوق باب اللوق المكتظ بفاكهة وخضروات في مدخله الجانبي الصغير، يجاوره مدخل سوبر ماركت يدخله أحدهم لشراء الجبن، وبجانبه لوحة عرض زجاج تحمل عدد من ماركات التبغ والفلاتر وورق بفرة للف السجائر.

وتغطي أصوات أبواق سيارات قادمة من الشارع الرئيسي المجاور على المشهد كله. قد تنزعج روحك وجسدك، ولكنك في لحظة تفقد الوقت ولا تدرك في أي لحظة منهما أنت موجود، فترة مستقطعة من الوقت الخطي المُقاس بمرور الساعة، تنزلق فيه الروح بين الأزمنة.

عشر سنوات!

هل ننزعج أننا في 2021؟ هل ننزعج من مرور عشر سنوات على الثورة؟ هل يعني ذلك شيئًا أو لا شيء بالمرة؟

***

ولدت في 1984 وأحيانا أشعر أن التاريخ توقف عند العقد الأول من الألفية.. لا أعلم لماذا؟ هل لأني تخرجت من الجامعة عام 2006 وعليه انتهت المحاضرات وكتابة الملاحظات في كراستي وكتابة التاريخ في رأس كل صفحة، فبعدها ربما ضاع التاريخ؟

ورغم أني عدت منذ 2011 مرة ثانية لصفوف الطلبة من ماجستير لدكتوراه، وعدت مرة أخرى لتدوين ملاحظات في كراستي أو على هاتفي وعادة ما أبدأها بتاريخ اليوم والذي أكتبه نصًا ليحتوي اليوم والشهر والسنة وأحيانًا يوم الأسبوع، ولكن ثمة شيء اختلف، لم يعد التاريخ لسيرورته القديمة.

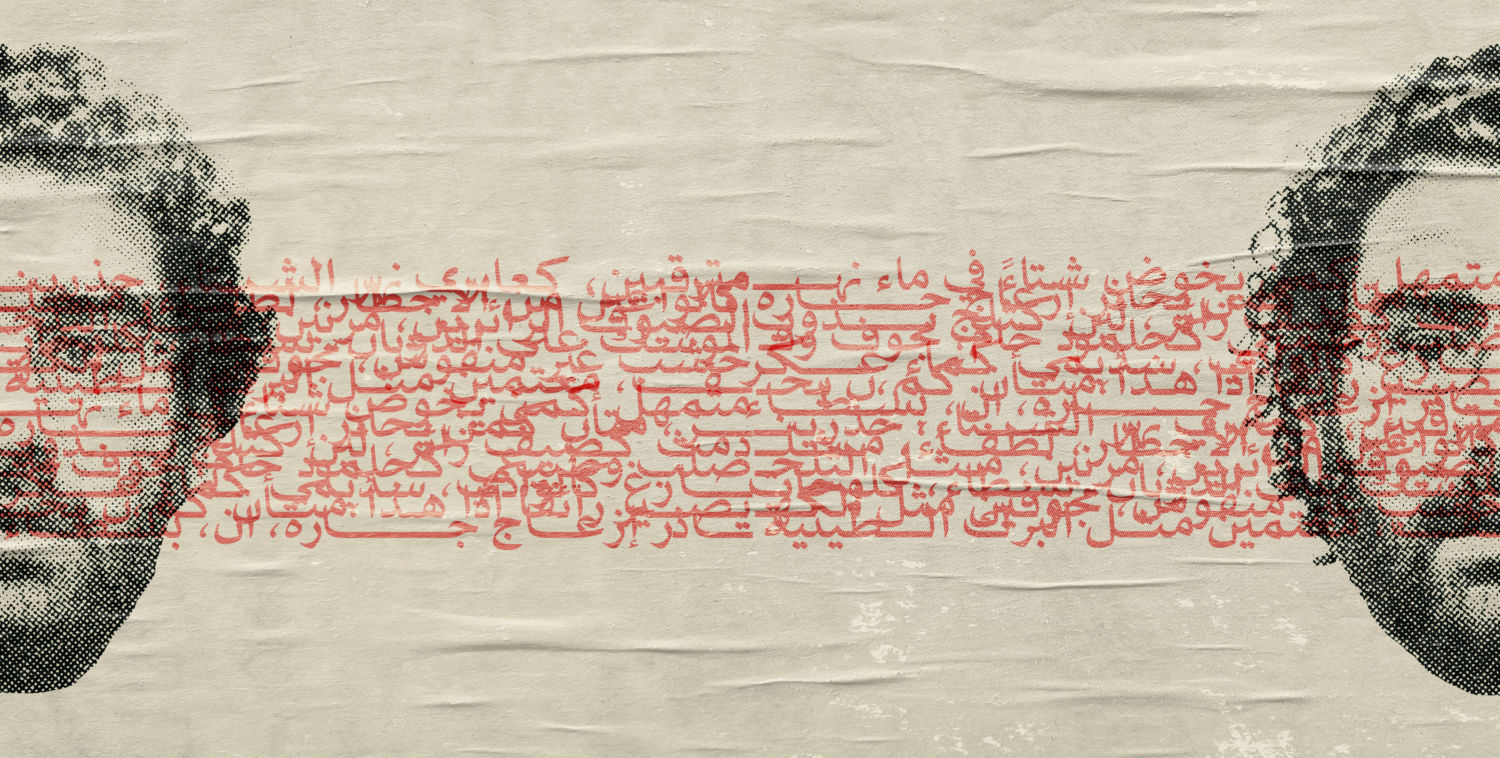

عندما بدأ شهر يناير هذا العام، قرأت منشورًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مفاده أن الزمن توقف، وأن “الزمن الحقيقي” كان فقط في 2011، وجاء المنشور مرفقًا بصورة للتجمعات الضخمة في مواجهة قوات الأمن.

للوهلة الأولى أحسست أن ثمة شيء من الابتذال الرخيص في اختزال مواقف كثيفة التعقيد في بعض ذكريات تحملها صور فوتوغرافية لأيام محددة.

لكن بعد قليل، أدركت أيضًا أن عقلي وروحي يحملان ساعة ذات خط زمني صريح بدأ في يونيو 2010 منذ تعذيب وقتل خالد سعيد في الإسكندرية على يد قوات الأمن، حتى احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.. أليس هذا اختزالًا؟

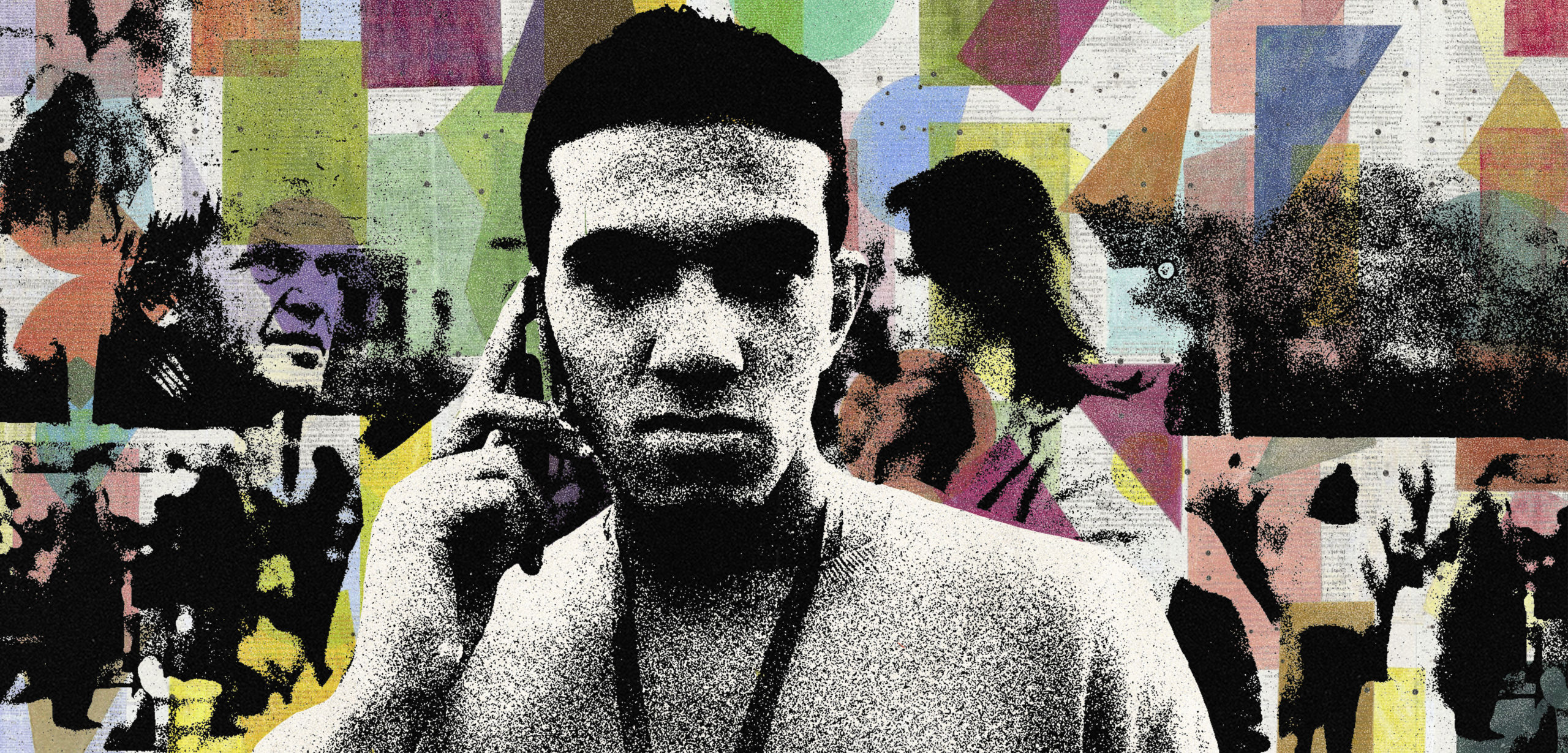

تقويم شديد الخصوصية/ شديد العمومية

***

أبذل مجهودًا عقليًا حتى لا أنحبس في التقويم الخطي، لكن لا أستطيع مشاركة ذكرى “28 يناير” مع أشخاص لا يعرفون معنى ذكراه، بالنسبة لي غاب “28 يناير” الأول، وما ظل راسخًا هو 28 يناير 2013 والذي حدثت فيه أقسى اغتصابات جماعية شهدها ميدان التحرير وشوارع محمد محمود، وتتقاطع في ذهني أحيانًا مع صور وأحداث 28 يناير 2011، ولكني أفضل الاحتفاظ بذكرى 2013 ولا أعلم لماذا تفضل ذاتي شهور الكسرة والهزيمة عن شهور الانتصار.

***

ما بين “الزمنية” و”الانزلاق”، يتحرك أبناء هذا الجيل.. أو هكذا أشعر. أتممت عامي السابع بعد الثلاثين منذ أيام، وانزعج من استيعاب كم السنين التي مرت على الثورة. انزعج بداية من مرور الوقت بمعناه المادي، واضطراري للاهتمام بصحتي لاقترابي من الأربعين.

وبسبب “الزمن” و”الزمنية” و”الانزلاق”، أشعر بخوف شديد من استيعاب مرور عشر سنوات على الثورة، يرتبط خوفي بالأحلام ومعاني تحقيقها. أشعر بالألم والانزعاج الحقيقي عند تخيل حياة من يسجنون، ومن لديهم تدابير احترازية يضطرون معها لقضاء نصف يومهم قيد الاحتجاز الفعلي، وأمام ذلك أنقم أحيانًا كثيرة على نفسي، وتحقيقي لأشياء أردتها.

الكثيرين توقفت حياتهم دون إرادتهم وسُلبت حريتهم تمامًا، بل ويحيون أيامًا في ظروف شديدة الصعوبة داخل محبسهم، ناهيك عن هؤلاء الذين اضطروا لترك البلاد والعيش في جغرافيات أخرى لا يتكلمون لغتها ولا يعلمون ماذا يحمل غدًا لهم. جميعنا، من ينزلقون زمنيًا في أحداث الثورة، يدفعون اثمانًا وإن اختلف أحجامها.

حدثني طبيبي النفسي أن الانزعاج الذي أشعر به، والتذكر الدائم للانكسار والضعف والعنف، هو رد فعل لكرب ما بعد الصدمة والذي أعاني منه منذ سنوات. هذا بالإضافة لإصراري على جعل عملي البحثي يرتبط بنفس الموضوعات، وحيث يأتي “العنف” على رأس القائمة.

لا أدعي الشجاعة بالمرة، ولكني أعلم أن إصراري هذا يرتبط بخوف شديد من الفقد، من رؤية أول الحلم، وبداية طريق ثم تركه إلى المجهول.

أفكر في “الزمنية” و”الانزلاق بين الأزمنة”.. قد لا يهم بالمرة مرور عشر سنوات بالنسبة للوقت المُقاس بالثواني والدقائق والساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنين، هو مجرد تاريخ على الحائط، لكنه ما زال أداتنا الوحيدة للقياس المادي للأيام ووقتها.

بعضنا يريد إكمال الانزلاق، وبعضنا يجاهد للتخلص منه، بعضنا يريد التخلص من شهر يناير، وبعضنا يريد عيشه دائمًا، ثمة خليط من مشاعر الانزعاج والحنين داخل أرواحنا يشير لشيء ما، نسبي ومختلف لكل منا، لكنه بالتأكيد جرح لا يُشفى، ترك علامة أو ندوبًا داخلية ولبعضنا خارجية، لا يمكن التخلص منها.

سياسات الذاكرة

ذاكرتنا شيء مركب ومعقد، وعملية التذكر وسياساته داخل العقل البشري ليست بالبسيطة في تفسيرها أو فهمها. ذاكرة الحواس، أيضا ذاكرة الجسد إضافة إلى تفاعلات أخرى داخل عقولنا وأرواحنا. ماذا نتذكر؟ ولماذا؟ ومتى؟ أسئلة تفسيرها معقد.

في ذكرى أحداث شارع محمد محمود 2011، قد يتذكر البعض خط الدم أو صوت الرصاص أو الخوف الشديد أو “الانتصار” أو الهزيمة. آخرون استطاعوا تحليل ما حدث، أو ما حدث لهم شخصيًا في هذه الأيام، وكلٌّ يصف ما حدث بشكل مختلف.

لا أحد يكذب، أو يحاول التضليل، أو يختلق ذكرى غير حقيقية، حتى المُصرّين على الإنكار، وتسمية الحدث بأسماء ربما عجيبة لاستحضار حالة ما يريدون استعادتها.

في تلك الأيام.. يوجد أشخاص قتلوا، والكثيرين فقدوا عيونهم وحياتهم تغيرت تمامًا بعد هذا الحدث. يوجد سيدات تم التحرش بهن واغتصابهن في ذكرى نفس الحدث. لم يرهم أحد بطلات رغم أنهن دفعن ثمن الحدث من أجسادهن وأرواحهن ولن يعودوا مرة أخرى مثلما كانوا من قبل.

الكل يستحضر الحدث، ولكن يحدث الانزلاق فيه زمنيًا بطريقة مختلفة، شيء فردي جدًا، ونسبي للحدث نفسه، ويتوقف على مواقعنا الجغرافية، وأي حواس في أجسادنا عملت قبل الأخرى. فماذا ترى في القمر وهو بدر مكتمل، هل هي غزالة، أم بطة، أو أرنب، أو شكل هلامي لا معنى له، نترك خيالنا يعمل كما يريد أن يعمل، ونطلق لأعيننا حرية الرؤية.

وبنفس المنطق عند ذكر أيٍّ من أسماء الأحداث التي عبرنا بها، سوف يترجم كل منا الحدث بطريقة مختلفة، وعندما نقارن سردية كل منا عن الحدث وماذا استحضرت ذاكرته ولأي مدى انزلقنا زمنيًا في الحدث، سوف نملك قطع مختلفة من صورة مبهمة مُقسمة لقطع كثيرة، قد تستطيع تركيب القطع والحصول على صورة أوضح قليلًا، أو قد تظل الصورة ضبابية، ولا أحد يكذب.

الهزيمة والانتصار

ماذا تعني الهزيمة والانتصار؟ ماذا تعني عندما تترك أحداثٌ في حياتنا لحظات تجعل ذواتنا تعيش أزمنة متوازية في عوالم مختلفة، وأحيانًا في نفس المكان ولكن بنسبية ارتباط في الزمن.

الانزلاق الزمني هو بُعد لا يقاس بالثواني، هو تلك الحالة التي تترك أثرًا شديدًا في روحك، لا يرتبط الأثر بالانتصار أو الهزيمة أو الفرح أو الحزن، لكنها لحظات تُشكل تاريخ وجودك في الحياة. قد تكون لبعضهم لحظة رؤية طفلهم الأول، أو أول مرة ترى هدف المباراة في الاستاد، أول فقد لشخص عزيز عليك مات واضطررت للصلاة عليه.

***

نعم لم يتوقف الزمن منذ يونيو 2014، وتوالت أحداث عدة، وتغيرات شديدة، ليست فقط في المجتمع المصري ولكن في العالم.

ولكن هل تركت روحك محبوسة في عالم الأشباح لإعادة عيش نفس السنوات الثلاثة على مدار عشر سنوات؟ هل تعيدهم مثلما تعيد شريط الكاسيت وتحاول التوقف عند لحظات بعينها؟ أم تكمل العيش؟ هل تراجع مواقفك سواء شغلت مواقع سياسية في الحراك الثوري أم لا؟ هل تستعيد اللحظات والمواقف لتسأل نفسك إذا ما كنت ستعيد ما فعلته إذا عاد بك الزمن إلى الوراء؟

كلها أسئلة مشروعة لتجربة كل شخص منَا. لكن لا، لم يتوقف الوقت ولم تتوقف الساعة، فهل تترك روحك للانزلاق الذي حييته، أم قد تترك روحك تعيش تلك اللحظات الزمنية ولا تتوقف كثيرًا عندها.

الثورة المصرية حدث عام وسياسي من الدرجة الأولى. أيضا أثر في مجتمع كامل سواء اختار المشاركة أم لا.

من اختاروا المشاركة ربما تكون أرواحهم محبوسة في ذلك الانزلاق الزمني وسوف يكتبون أن 2011 هي “أطهر” و”أعظم” و”أحسن” عام مر عليهم. آخرون أدركوا اللاوقت بطريقة مختلفة وقرروا البحث عن معنى المشروع العام والسياسي ويحاولون الاستمرار، ويعملون جاهدين لإدراك الهزيمة حتى يستطيعوا التعامل ببعض من المسؤولية مع حاضرهم ومستقبلهم.

ما حدث منذ عشر سنوات لم ينته بعد، لم ينته لأننا نعيش توابعه السياسية، وخاصة على مجموعات أنتمي لها شخصيًا، فالكثير ما زالوا في السجون، والعديد تركوا مصر إلى جغرافيات أخرى رغمًا عنهم، ومن بقي يعيش في حرص وخوف متواصل، ويظللنا هاجس أنه في أي لحظة قد نكون وراء القضبان سواء فعلنا ما يمكننا إدراكه كفعل سياسي أم لا.

التفتيش في الشوارع أصبح أمرًا شبه اعتيادي في أيامنا، الدخول والخروج من مطار القاهرة يعقبه العديد من الرسائل بما حدث مع ضابط الجوازات من تهديد أو وعيد أو توقيف أو سحب للجواز نفسه وبالتالي المنع من السفر.

***

ماذا تعني الهزيمة وماذا يعني الانتصار في هذه الأجواء؟ نعم انتصر اعتصام الثمانية عشر أيام الأولى ونجح في إجبار مبارك على التنازل عن الحكم. ونجحت بعض الاعتصامات التالية في تحقيق بعض المطالب ولو ضئيلة.

لكن الهزيمة تخيم منذ فترة، وهي لا تعني النهاية ولا الموت، لكن الاعتراف بها وتحديد مساحتها شيء هام جدًا.

إدراك الهزيمة هو أولى الخطوات لجعل الانزلاقات الزمنية محتملة، مؤلمة للجروح لكنها غير مستنزفة، هذا الفهم يساعد في إدراك معنى وقيمة ما يحدث في حياتنا على المستوى العام والخاص.

شعرت بمسؤولية شديدة بعد أحداث الثورة الدامية، فلم أفقد عيني أو ذراعي، لم أُسجن. وتكوّن لدي وعي مختلف تجاه السياسة وفكرة الحكم والمجتمع، كانت أفكار متخبطة في بدايتها، ثم قررت محاولة فهم العمل العام وكيف أحول مشاريعي الخاصة إلى مشاريع عامة.

كان المستقبل في تلك اللحظة ضبابيًا وغير مفهوم بما قد تحمله السنين القادمة.

***

أخذتني رحلة التعليم والقراءة في فهم ما حدث ومراجعته دون الانفصال عن الخط الزمني للأحداث السياسية في مصر وفي العالم.

شعرت بالعجز معظم الأوقات، لكني وجدت في السنين الماضية ما بعد 2014، مساحة للمحاولة، مساحة للتذكر ولاستعادة انزلاقي بطريقة تختلف عن السنة التي تسبقها.

***

هل عيش اللاوقت نقمة أم نعمة؟ هل يمكن تقييمه؟ هل يمكن استحضاره؟ بالتأكيد هو وقت مختلف، يجعل الأرواح تحلق في أماكن متباينة، وخلق داخل ذواتنا فهمًا مختلفًا للزمن وللذاكرة والثورة، ومحاولة إدراك أن انزلاقنا بين الأزمنة ليس سيئًا، لكن علينا أن نحاول ألا نجعله داميًا.