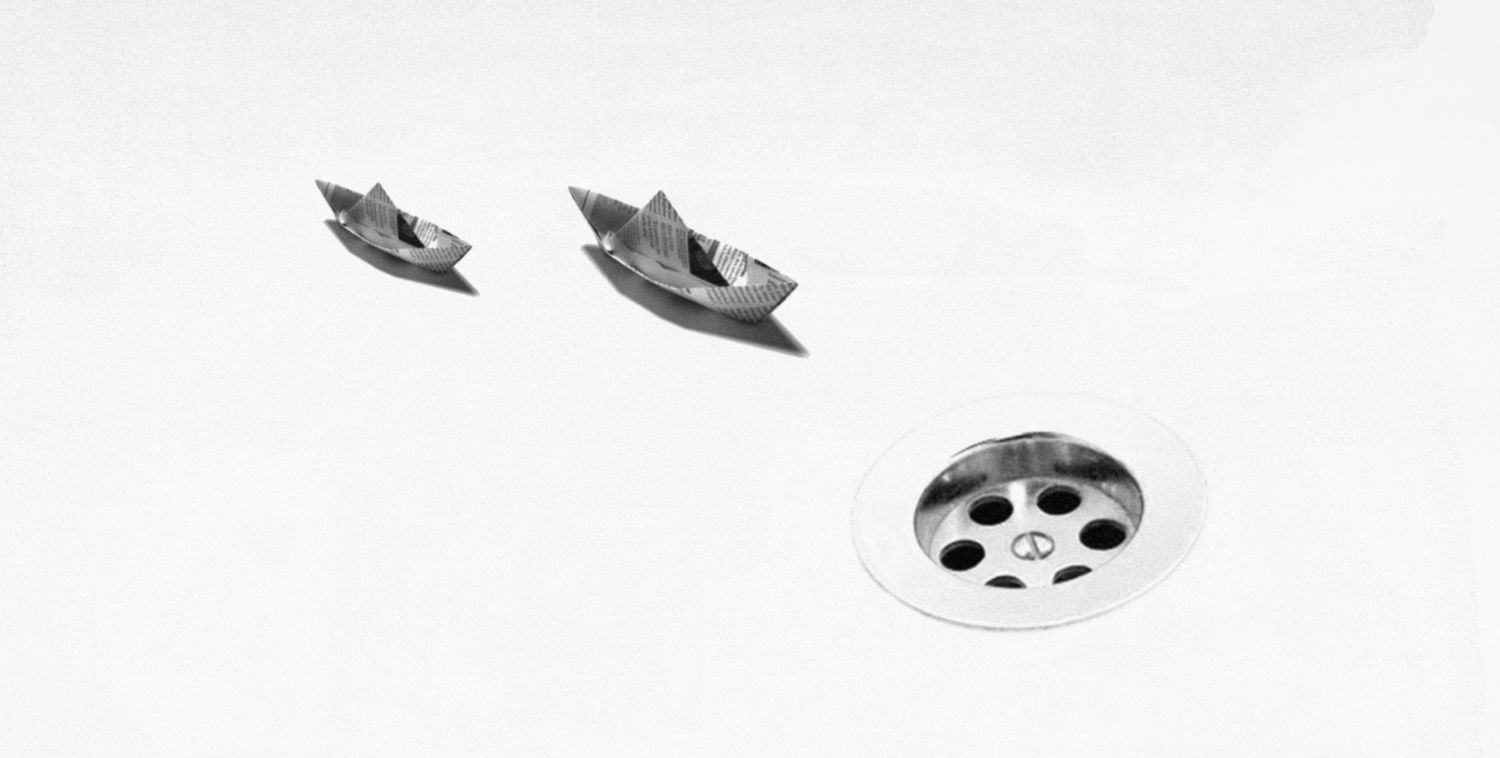

بحسب “ايفنت” صفحة كلنا خالد سعيد على موقع “فيسبوك”، كانت الدعوة للمظاهرات في 25 يناير /كانون الثاني 2011 مخطط قيامها لساعتين فقط، بدءًا من الثانية عشر ظهرًا.

كانت الشواهد عديدة على أن ثمة زخمٍ هائل على وشك الفيض، لكن متى بالضبط؟ في 25 يناير؟ في هاتين الساعتين؟ ترددت كثيرًا. ثم في صباح الثلاثاء، في صحبة عدة رفاقٍ مجتمعين في منزل أحدنا، كانوا جميعًا قد عزموا على الخروج، كنت أخيرًا قد حسمت أمري: لا، لا يمكنني المشاركة في تظاهرة أخرى مدتها ساعتين!

كانت تلك مجازفة هائلة. فقبلها بأسابيع فقط، في نوفمبر / تشرين الثاني 2010، اقتحم زوار الفجر منزل أسرتي في غيابي وروّعوا أبي وأمي، وهددوهما وإخوتي حال استمراري في “رعونتي”. لم يكن أهلي حينها على دراية بانشغلاتي السياسية، وكانت تلك الليلة كافية لبث كل الذعر في قلوبهم. ووفاءًا لسلامتهم، كنت وعدتهم ألا أُقدم على أي فعل قد “يدفع ثمنه” أحدٌ عداي.

أخبرت أصدقائي أني مستعد فقط للمجازفة إذا كانت الدعوة هي للخروج والبقاء في الشوارع حتى رحيل مبارك. وحيث لم يكن الحال كذلك، أخبرتهم أنني سأتابعهم وأتابع سلامتهم عبر التليفون والإنترنت، وأنني – يا لسذاجتي – سأنتظرهم في المنزل حال عودتهم لتناول الغداء سويًا. تفهموا جميعًا.

حانت الساعة الحادية عشر. تجهز الجميع.. ثم ودعتهم، وانصرفوا.

***

يختلف القارؤون لتاريخ الثورات والمنظرون لها ليس فقط في تعريف ماهية الثورة وما يؤهل لها، بل أيضًا في ما يؤسس لنجاحها أو فشلها. لكن مما يتفقون عليه، أن هناك توليفة خاصة من الوعي والتنظيم والعفوية اللازمين معًا لتأجيج ثورة شعبية. وإذا كان بالإمكان، لغرض التبسيط، رسم معادلة خطيّة لتلك التوليفة، فهي: وعيٌ بالظلم، فتنظيم، فانطلاقٌ عفويٌّ لحشود أكبر وأضخم من كل تنظيم. تقضي تلك المعادلة أنه لا يمكن التكهن بموعد ذلك الانفجار العفويّ، وإلا ما كان عفويًا؛ وفي نفس الوقت، أنه لا إمكان لعفويّة جماهيرية دون أي قدر من التنظيم.

***

كنت في الثامنة عشر من عمري في يناير 2011، وكان أول عهدي بالسياسة في الشارع قبلها ببضعة أشهر في يونيو / حزيران 2010، في أولى تظاهرات خالد سعيد، والتي حفزت قضيته ولادة حركة عفوية تضامنية انعكس تنظيمها في صور تظاهرات احتجاجية ووقفات صامتة سرعان ما امتد صداها – بفضل الإنترنت – لأغلب أنحاء الجمهورية. وفي نفس الصيف، كان المشهد السياسي والشعبي يفيض بالمطالب والقضايا والحركات والمجموعات. “لا للطوارئ، لا للتوريث”، “كفاية”، “6 إبريل”؛ و”شباب من أجل العدالة والحرية”، مجموعات جمع التوقيعات على بيان التغيير. كان صيفًا عامرًا بالحركة، والإيفنتات.

وهكذا، طيلة أسابيع وشهور، بدا الشارع طيّعًا أمام اندفاعاتنا، وما كان لِأُفُقه إلا أن ينبسط أمامنا أكثر فأكثر. كنت وأكثر رفاقي ناشطين في أغلب الحركات السياسية، ولسنا أعضاءً بأي منها. شهدنا “سياحة المظاهرات”؛ في أكتوبر وحده حضرت مشاهد احتجاجية في أربع مدن: القاهرة وبورسعيد والشرقية والإسكندرية. ما بين لا للتوريث ومعًا للتغيير، ولا للتعذيب ولا للطوارئ. كان الثابت فقط هو الإيمان بالحركة.

في مساء الجمعة 22 أكتوبر / تشرين أول 2010، دعاني صديقان في بورسعيد للانضمام إلى تظاهرة احتجاجية صباح اليوم التالي في الإسكندرية، أمام المحكمة التي تحاكم قتلة خالد سعيد. فورًا تحمست، واتفقنا على الرحيل معًا في الرابعة فجرًا حتى نلحق بالتظاهرة أمام المحكمة في التاسعة. لم يكن لدينا أي تواصل مع منظمي التظاهرة؛ كانت الـ”إيفنت” على الإنترنت كافيًا ليخاطب وعينا بالظلم، وجاهزيتنا للاندفاع في أي اتجاه.

دراجة بخارية يجلس خلف قائدها عفريت يحمل عبوة سبراي، يمتطيان الليل سويًا ثم تتوقف الدراجة جوار حائط ديوان المحافظة، أو مبنى الحزب الوطني، أو سور مدرسة، ليرسم السبراي سريعًا حروف لا للتوريث، لا للطوارئ، أو يسقط حسني مبارك. طُرِحت الفكرة أول الليل، ونُفذت في آخره. كان الإيمان بالقضية ثابت، والدراجة البخارية تتحرك ..

وصلنا صباح السبت ناحية المحكمة، وفي ثوانٍ فقط، كنا قد وقعنا صيدًا يسيرًا في قبضة الأمن. قضينا ساعات اليوم بين التحقيق والاحتجاز والتعذيب، ثم أفرج عنا بعد منتصف الليل، منفردين شبه عارين دون هواتف أو أموال، على طريق اسكندرية-القاهرة الصحراوي. لم يكن لي سبيل للنجاة تلك الليلة، وحيدًا حافيًا في ظلمة طريق صحراوي سريع، إلا بكل ما لاقيته من تضامن عفوي. سائق الحافلة الوحيد الذي توقف بعد مضيّ 40 دقيقة على تضرعي للإله؛ والراكبة الوحيدة التي تحركت باتجاهي فور صعودي واتجاهي للجلوس في المقعد الأخير، ومدتني بهاتفها ومالًا يسيرًا لأتصل بأصدقائي وأعود لمنزلي؛ وأفراد الحركات والمجموعات السياسية الذين كانوا في استقبالي عند عودتي. كنت محظوظًا تلك الليلة بالغرباء كما كنت بالرفاق؛ فما نجوت تلك الليلة لولا أيا منهم.

وبالطبع لم تكن كل الحركات “إيفنتات” الكترونية. كانت “عفاريت بورسعيد” وليدةُ عفويةٍ خالصةٍ ذات ليلة على إحدى المقاهي حيث كنا نلتقي بعد أن انتهينا من أشغالنا. كنا طلاب وعاملين، بائعين وعمال مصانع ومهندسين وعاطلين. نلتقي بعد أشغالنا، لنتناقش ونتدبر الممكن. كنا ننفق المال على حركاتنا كما أنفقنا على هوايتنا، أو حتى على احتياجتنا الأساسية.

كانت فكرة “العفاريت” غاية في البساطة: دراجة بخارية يجلس خلف قائدها عفريت يحمل عبوة سبراي، يمتطيان الليل سويًا ثم تتوقف الدراجة جوار حائط ديوان المحافظة، أو مبنى الحزب الوطني، أو سور مدرسة، ليرسم السبراي سريعًا حروف لا للتوريث، لا للطوارئ، أو يسقط حسني مبارك. طُرِحت الفكرة أول الليل، ونُفذت في آخره. كان الإيمان بالقضية ثابت، والدراجة البخارية تتحرك. كان لتلطيخ كل حائطٍ جديدٍ زهوًا مميزًا. كما كان في طلاء الحكومة للحيطان صباح اليوم التالي حافزًا جديدًا على انتظار الليل.

إلى أن كان نوفمبر. طرق زوار الفجر منزل أسرتي في غيابي، واصطحبا أبي وأمي بعد أن فتشوا المنزل ولم يجدوني، فقضيا نحو 14 ساعة في مقر أمن الدولة خاضعين للتهديد والترهيب إن لم ينجحا في إثنائي عن نشاطي السياسي. التهمني شعور الذنب لفزعهما، ووعدتهما أنهما لن يعيشا ذلك ثانيةً.. ثم كان اختبار يناير.

الصورة الأصلية: Mohamed El Dahshan. وفق رخصة المشاع الإبداعي

***

دقت الساعة الثانية عشر.. بيدي هاتف وأمامي لاب توب وشاشة أخبار إقليمية.

كانت الدعوة للتظاهر في 25 يناير قد حددت نقاطًا لانطلاقها في مواقع مختلفة في القاهرة، وفي الجيزة، وفي مدن مصر المختلفة في آن واحد، ولم يكن ميدان التحرير أبدًا ضمنها. اتصلت بأصدقائي أتابع مواقعهم، في ناهيا بالجيزة، وشبرا بالقاهرة، بينما أتابع تحديثات الإنترنت الخاصة بمسيراتهم وبقية الأصدقاء في المدن الأخرى.

لم تكن الدعوة للتظاهرات محل أي انتباه إعلامي، وكالعادة، كان مستخدموا شبكة الإنترنت هم المصدر الوحيد للمعلومات. لم تكن الهواتف ذكية حينها إلى الحد الذي ألفناه اليوم، لكن بعضها، بقدر من الحظ والمشقة، كان ذكيًا ما يكفي لتصفح فيسبوك وتويتر وبث فيديوهات حيّة على منصة Bambuser.

لم تمر ساعة حتى بدت المسيرات أكثف مما توقعت، أو توقع أحد آخر. منذ ديسمبر / كانون أول 2004، مع ولادة حركة كفاية، لم يعدُ قوام أكبر تظاهرة ضد نظام مبارك حتى يناير / كانون ثاني 2011 على خمسة آلاف شخص، على أكرم تقدير. الساعة الواحدة والنصف، والآلاف يفيضون من كل الشوارع والمدن، بينما شرعت الحكومة في تشويش التواصل وحجب مواقع الإنترنت.

في الساعة الثالثة عصرًا رأيت صور وفيديوهات المتظاهرين القادمين من ناهيا، مرورًا بشارع البطل أحمد عبد العزيز في طريقهم إلى التحرير. مشاهد مهيبة. قُدرت الأعداد لحظتها في تلك المسيرة وحدها بالعشر آلاف متظاهر. ظل اليوم يبدو شيئًا فشيئًا أكبر وأضخم من أي يوم مضى.

في الساعة الرابعة، رأيت مشهدًا حيًا من ميدان التحرير، وفيه ينقضّ أحد المتظاهرين على باب سيارة إطفاء ضخمة قادمة من شارع قصر العيني إلى داخل الميدان بينما تفرق جموع المتظاهرين دفعًا بالمياه، ثم به يفتح الباب ويلقي بسائقها خارجها، ثم يدير اتجاه السيارة مرة أخرى نحو شارع القصر العيني باتجاه عساكر الأمن المركزي، مفرقًا بالمياه جمعهم. كانت أول لقطة أرى فيها عساكر الأمن يهرولون. وكانت تلك اللقطة هي دليلي. أغلقت اللاب توب فورًا، وتركت المنزل في اتجاه التحرير.

استعدت وعيي في إحدى غرف استقبال المستشفيات العامة، لأجدني مكبلًا في السرير. همست في أذني الممرضة: إنهم بالخارج ينتظرون إفاقتك ليبدأوا التحقيق معك. أخبرتني أن شابان عثرا عليّ فاقد الوعي، فاستوقفا سيارة أجرة واصطحباني إلى تلك المستشفى، وفور وصولهم، قبض عليهما والسائق، وأُودعت أنا في سرير الطوارئ حتى أفيق ..

غربت الشمس، بينما ظلت المسيرات من كل مواقع القاهرة والجيزة تجد طريقها إلى الميدان. بحلول الثامنة مساءًا، حجبت الحكومة الاتصالات عن التحرير بعد أن وصله ما يربو على ثلاثين ألف متظاهر. وبعد ساعة وشيء، وصلت أنباء سقوط أول شهيد للثورة في محافظة السويس. ازداد الضجيج وعلا السقف، ودوى في سماء مصر لأول مرة في ذلك اليوم هتاف: الشعب يريد إسقاط النظام.

ظل لهيب الحماس طوال الليل صاعقًا. الجميع ينظر حولهم في دهشة؛ أمر لا يصدقه عقل. انتهى كل ما كان مخططٌ له، فماذا الآن؟ ثم سريعًا سارت بين المتظاهرين قناعة أننا معتصمون في الميدان، بينما يتولى حراسة مداخل الميدان ومخارجه مجموعات متناوبة من المتظاهرين.

حان منتصف الليل. الميدان بلا قنوات اتصال ولا إنارة. والإجهاد والبرد يتسللان إلى الأجساد شيئا فشيئا. البعض يطمئن الآخر أن بوسعهم النوم تحت نظرهم، وآخرون يستعدون لحراسة الميدان من الليل. وفي بغتة من الجميع، دوّت سارينات سيارات الأمن المركزي معلنة استعدادها للعدوان. وفي خلال دقائق، كانت قنابل الغاز المسيل للدموع تطارد عشرات الآلاف خارج الميدان وخارج منطقة وسط البلد. كنت أحد الآلاف الذين فروا من القنابل باتجاه شارع طلعت حرب. الشوارع عتمة، و الهواء خانق، وجحافل الأمن المركزي منطلقين خلفنا في كل شارع وحارة بلا هوادة. وفي لحظة ما، أدركت أني ضللت كل الطرق إلى رفاقي، وإلى نفَسي. ثم هدأ كل شيء.

في الثانية صباحًا، استعدت وعيي في إحدى غرف استقبال المستشفيات العامة، لأجدني مكبلًا في السرير. همست في أذني الممرضة: إنهم بالخارج ينتظرون إفاقتك ليبدأوا التحقيق معك. أخبرتني أن شابان عثرا عليّ فاقد الوعي ناحية صيدلية الإسعاف في شارع رمسيس، فاستوقفا سيارة أجرة واصطحباني إلى تلك المستشفى، وفور وصولهم، قبض عليهما والسائق، وأُودعت أنا في سرير الطوارئ حتى أفيق. ثم في رأفة منها، سلمتني هاتفًا وأمهلتني دقائق معدودة كي أتصل بمن يهمهم أمري قبل أن تنادي على الضباط. لم أجرؤ على الاتصال بأهلي، فماذا أخبرهم؟ ذهبت إلى مظاهرة أخرى ووقعت صيدًا في يد الأمن؟ أني خاطرت بسلامتهم مجددًا؟ اكتفيت بالتقاط صورتين بيدي الحرة وأعدت للممرضة هاتفها. ثم نادت على الضباط.

تصوير: أحمد مدحت

***

ثم كان 28 يناير. سادت الجماهير وفرَ الضباط..

ولكن، ماذا بعد؟ ماذا بعد الانفجار العفويّ؟ يطرح دارسو الثورات بالفعل إشكاليات عديدة لتقدير الوعي الكافي، وماهية التنظيم الكفؤ، لاستدامة انفجار جماهيري كهذا بالقدر اللازم لإنجاز مكتسبات ثورية متجاوزة للحظة، ولإخماد الثورة المضادة.

في الحقيقة، لم أعرف أبدًا بالثورة المضادة أو أعي بماهيتها قبل يناير. متى تبدأ تلك الثورة المضادة؟ هل هي، كما يوحي اسمها، رد فعل على الثورة؟ أم لها حضور قبلها؟ ما معنى أن يرحل مبارك ولا يرحل نظامه؟ لم أدرِ ولم أعِ كل هذا وقت التجربة، ليس لحداثة سني حينها، بل في الأغلب لأن وعيي بالقهر كان محض اختبار شخصي وتضامن طبقي، ومثلي كان الكثير. فكان شعورنا بالظلم أعمق من إدراكنا المعرفي به؛ وكانت إحاطتنا به وبصوره أطغى من وعينا بالعدالة وسبلها. ولم يكن كذلك بين تنظيمات ما قبل يناير – وما بعده – من يحمل مشروعًا ثوريًا متجاوزًا لتكتيكات رد الفعل. فكانت بحق تنظيمات إثارية، أكثر من كونها ثورية. كانت جديرة بخلق القلق الكافي لاستثارة الجموع، وليس لبناء مشروع اجتماعي ثوري متجاوز للحظة. فما إن رحل مبارك، زاغت الرؤية، وانشطرت عشرات التنظيمات إلى آلاف.. فخمد الانفجار، وأضحت الثورة المضادة مستمرة.

***

فات عامان وشيء على يناير. وكان أغسطس / آب 2013، حيث شهدت شوارع مصر أكثر أيامها دموية، وطويت معه صفحات كل ما كان ممكنًا وصار اليوم ضربًا من الغرابة والخيال. مضى الآن أكثر من عقد كامل من تطبيع محاكم الإرهاب والقوانين الاستثنائية، والإخفاء القسري والتعذيب، والسجون الأبدية. لم يعد مكان للجد ولا للهزل، لا على الانترنت، ولا في المقهى أو في البيت. قبع الآلاف في القبور، وعشرات الآلاف في غرف التحقيق، وبات ميكي ماوس وباتمان خلف القضبان.

تجمد الجميع… لا حضور ولا حركة. لا مجال لأي تنظيم، ولا عفوية إلا في الخوف. أينما تولوا تدرككم الغربة. لا شوارعَ ولا حركات، ولا أحزاب ولا نقابات. الملل سيد الموقف. خلا المجال العام تمامًا من أيّ ملامح للتنظيم الطوعيّ المقاوم، اللهم إلا من دقائق هنا وهناك تبث في القلب خفقان استثثنائي،كدقائق العام الماضي الثلاث: انتخابات نقابة الصحفيين ونقابة المهندسين، التي انتصرت فيها المعارضة، وحملة أحمد الطنطاوي، التي تمكنت من جمع عشرات الشباب قبل أن تعرقل الدولة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

عدا تلك الدقائق، التي شكل تدفقها عصفًا استثنائيًا لكل حواجز الركود والجمود، فشارع النشاط السياسي شبه خالٍ تمامًا، ربما إلا من نموذج “الناشط الموظف“، أسير المنظمات والمؤتمرات حبيس المكاتب، ليصبح رغمًا عنه تصورًا لأفق المقاومة السياسية، حيث تتوه فرص التنظيم والانطلاق والتحريض، بين ضوابط المهنية، وصفحات التقارير والدراسات والمشاريع.

***

إن من أعظم فضائل يناير عليّ أن أتاح لي الانصهار في روافد إنسانية ومعرفية أهلتني لتأمل تجربتي الإنسانية بعمق لولاه لم أكن لأدركه؛ كيف أفهم قضيتي الشخصية على نحو سياسي، وكيف أتأثر بموقعي من صور القهر الطبقي والجندري، ثم كيف لي أن أبني بذلك الفهم تصورًا لدروب العدالة.

كنت الطفل الأول لأسرة فقيرة. كان منطقيًا جدًا أن ألتحق بأول عمل لي وأنا صبي في التاسعة، رغم أنني لم أتقاض أي أجر في أول عامين، حيث كنت قد ارتضيت أن عليّ أصبح عاملًا منتجًا أولًا حتى أستحق يوميتي. كنت صبيًا مساعدًا لعامل تركيب سيراميك.. أبي. كان مدرسًا في الصباح وفني سيراميك في المساء وخطيب في مسجد الحي يوم الجمعة. بدا لي عملي حينها التزامًا أخلاقيًا طبيعيًا. فأنا أكبر الذكور وغايتي الأولى في الحياة أن أعين أسرتي ماديًا. لكن تلك الشَرطية، كما سأعي لاحقًا، ليست طبيعية تمامًا، فليس كل طفل أول في أسرته يذهب للعمل في سن مبكرة.

لماذا قد يولد أحد فقيرًا؟ هل هو فقط قدر الرب؟ ما هو الصراع الطبقي؟ أو سبل العدالة الاجتماعية؟ كيف يصبح الإنسان رجلًا أو امرأة؟ كيف تُقيّد حقوقنا ومصائرنا القانونية والاقتصادية تبعًا لأعضائنا البيولوجية؟ بأي وجهٍ مثلًا يُحرم من العمل أو يرث النصف من وُلد صدفة بشِقٍّ بين فخذيه؟

تخرجت أمي من كلية التجارة، تمامًا مثل أخوالي. كنت رفيقها وأنا ابن بضع سنوات في عشرات الطوابير بمكاتب القوى العاملة بحثًا عن وظيفة لم تأت أبدًا. وبعكس أخوالي الذين التحقوا بوظائف في وزارة المالية فور تخرجهم، حصلت أمي على أول وظيفة لها بعد مرور 18 عامًا على تخرجها، والتحقت بإحدى أقل المهن أجرًا في الحكومة: مُدرسة. وهكذا، تشكلت مصائر أسرتي ومعاناتها كأثر لكل مناحي العلل المؤسسية. فلم يكن أبي ليشغل ثلاث وظائف إن كانت أمي تحصلت على عمل بأجر كريم في بادئ شبابها. ولم أكن لأذهب للعمل في بادئ نشأتي لو لم ترهق مصاريفي وشقيقيّ وأمي كاهل أبي، فلم تعد وظائفه تكفي لنا الخمسة. لم أكن قد وعيت لسياسات الإفقار، أو فطنت لماهية التنويع الاجتماعي للبشر وتأملت أثره في اقتصاد المنزل ومصائر أفراده، وربما لولا يناير، كنت لأعيش زمنًا طويلًا مؤمنًا أن هذا كله هو بعض من طبيعة الحياة. إذ لم يكن غريبًا حيث نشأت ألا تجد امرأة عملًا، أو أن يعمل رجل طيلة أيام الأسبوع صباحًا وليلًا، أو أن أتخلف أنا عن دروس الصف الرابع في المدرسة لأذهب للعمل. ولم يكن غريب أن غلب السرطان أبي في الثانية والخمسين من عمره، فمات قبل أن أعلم أن الرجال يموتون أقل عمرًا من النساء.

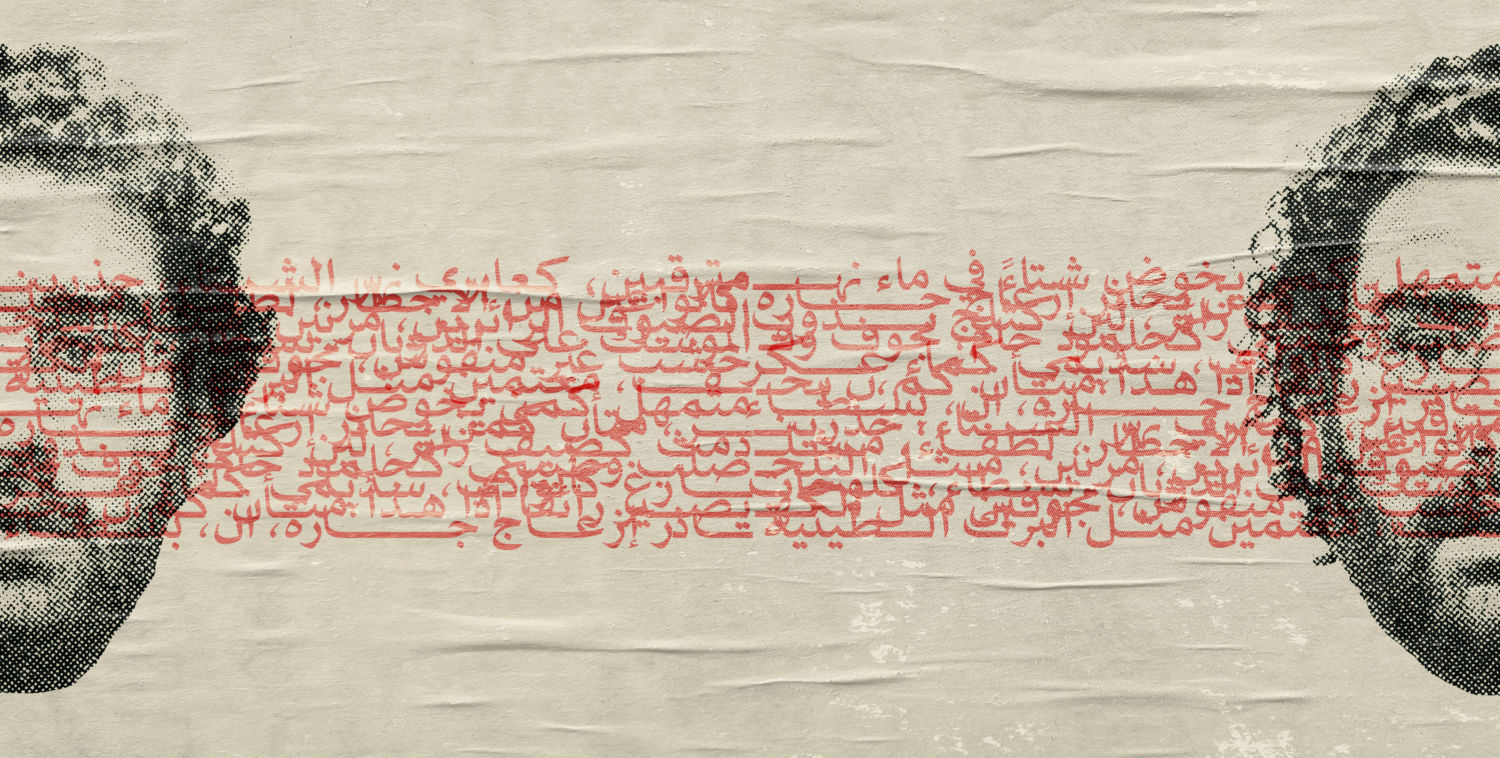

ربما لولا يناير ما وعيت لأيّ من هذا، ولما طرأت لي أي هذه الأسئلة. لماذا قد يولد أحد فقيرًا؟ هل هو فقط قدر الرب؟ ما هو الصراع الطبقي؟ أو سبل العدالة الاجتماعية؟ كيف يصبح الإنسان رجلًا أو امرأة؟ كيف تُقيّد حقوقنا ومصائرنا القانونية والاقتصادية تبعًا لأعضائنا البيولوجية؟ بأي وجهٍ مثلًا يُحرم من العمل أو يرث النصف من وُلد صدفة بشِقٍّ بين فخذيه؟ في العام الماضي خضع قرابة نصف مليون إنسان مصري للتجنيد القسري وأهواله فقط لتمايزهم بزوائد جلدية بين أرجلهم، أي عدل في هذا؟ أن يدفع بك عضو في جسدك قسرًا إلي معسكرات التجنيد؟ أن يحرمك “البلبل” من العمل أو السفر وتحجب عنك أهليتك القانونية حتى تنال صك مصنع الرجال؟ من يملك الفلات من تلك القيود؟ لماذا يصيح الكثير بالذكورة السامة ولا يجرؤ أحد على استنكار عذابات معسكرات الرجولة؟ وكيف ننقاد جميعًا في مسارات الخضوع للسلطة لتصيغ أقدارنا على نحو لا يعزز إلا استدامة تلك السلطة؟ ما هي السلطة الأبوية؟ وهل أنا حليف أو متضامن، أم صاحب مصلحة في إسقاطها؟ وإذا كان القهر، وإن تباينت أوجهه، قدر الكل، فكيف لنا أن نتفتت لنظن أن بعضنا قد ينجوا دون نجاة الجميع أيضًا؟ إن مما أدين به للثورة حقًا هو مبلغ علمي اليوم من صورٍ للظلم الممنهج، ومبلغ إيماني بحتمية التنظيم كسبيل للنجاة الجماعية.

الصورة الأصلية: Mohamed El Dahshan. وفق رخصة المشاع الإبداعي

***

تعرفون برنامج “شارك”؟ ذلك الذي يعرض فيه شباب المستثمرين مشاريعهم أمام لجنة تحكيم من “حيتان” التمويل الاستثماري؟ يجري الأمر على نحو مشابه جدًا في سياق تمويل المنظمات الأهلية، سواءًا الحقوقية أو النسوية أو البيئية، أو مؤسسات إنتاج المعرفة المعتمدة على التمويل الخارجي، إلا أن حيتان تمويل المنظمات الأهلية لا يشترطون امتلاك أسهُمٍ بها، بقدر ما يشترطون ضوابط للخطابات والرؤى التي ينتجها “الناشط الموظف” بشأن مختلف القضايا. وبهذا المسار، تحول النشاط السياسي إلى إحدي نماذج ريادة الأعمال، وبات لدينا رجال (أعمال حقوقية)، وسيدات (أعمال نسوية)، وهم المحترفون في إدارة تلك الكيانات والحفاظ على فرص تشغيلها، على النحو الذي يفرضه الممول من مهنية وانضباط حضاري يغيب عنهما أي أفق للتحريض والتنظيم السياسي المقاوم.

ولذا يبرز هنا سؤال محوريٌّ حول جدوى الوعي بالقهر وصوره في غياب الوعي بحتمية التنظيم كجسر للتغيير. فبينما لا يضمن التنظيم بالضرورة إنجاز مكتسبات ثورية، تقضي التجربة بأنه لا تحقق لتغيير دونما تنظيم. في مشهدي نقابة الصحفيين والمهندسين، نجح تيار الاستقلال بهما في تنظيم اختراقات فعالة لحاجزي الصمت والخوف، وفي المقابل، حوى مشهد الانتخابات الرئاسية الأخيرة على ملامح فرص التنظيم الممكنة، والفرص الغائبة والضائعة في آن واحد.

فمن ناحية، بينما تعيش البلاد أعتى صور الشمولية السياسية وأكثرها ضراوة، قادت حملة أحمد الطنطاوي حراكًا استثنائيًا في المشهد السياسي والشعبي كشفت بها عن أثر الممكن في ظل قدر – ولو ضئيل – من التنظيم. ومن ناحية أخرى، أبرز المشهد مثالين رئيسيين، سأشير لهما بإيجاز، تجلى فيهما الفقر الراسخ لدى المحسوبين على المعارضة وعجزهم الفاضح ليس فقط عن التنظيم بل كذا عن إدراك حتميته.

“إنتي ست مؤمنة؟” بهذا السؤال الساذج استهل أحد رموز المعارضة، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو ممن ترشحوا للرئاسة، إجابته حين سألته الصحفية عن فرص نجاحه في الانتخابات، ثم استطرد: “مفيش حاجة كبيرة على ربنا. زي ما ربنا نجح خالد البلشي (نقيب الصحفيين المعارض)، قادر كمان ينجحني”. لم يخجل فريد زهران أن يسوق منطقًا طفوليًا كهذا، وكأن المجهود التنظيمي لصحفيي تيار الاستقلال البواسل الذين عصفوا بترتيبات الأجهزة الأمنية هو ضرب من الغيبيات، بل أردف، متباهيًا بصراحته، أن حزبه ما نال ٧ مقاعد في مجلس النواب إلا من خلال إتمام صفقة مع السلطة.

إذا علمنا أن أول منظمة نسوية نشأت في مصر كانت في مطلع الثمانينات، أي أكثر من ٤٠ عامًا من المنظمات والمؤتمرات وورش العمل، أليس لدى النسوية المصرية اليوم على الأقل ٢٥ ألف امرأة على مستوى الجمهورية بوسعهن التنظيم على نحو استراتيجي، وفرض رؤاهن على أي مرشح للرئاسة يسعى لحيازة تأييدهن؟

إن الوعي بحتمية التنظيم وبناء تحالفات سياسية تضامنية لهو بالأساس منطلق ثوري لم يكن ليدركه مرشح الصفقات، الذي لم يتحرج من إعلانه بأن انسحابه احتجاجًا على منع مرشح آخر من الترشح هو أمر غير مطروح. فبدلًا من أن يكون التنظيم قبلته للتغيير، ويتحد والمعارضة لدفع الزخم الذي أحدثته حملة أحمد الطنطاوي إلى المدى الحرج، قرر زهران وموالوه أن يكفروا بالصالح العام، وأن يؤمنوا بصفقات السلطة.

أما المثال الثاني على غياب التنظيم وفقر الوعي بأثره وقوته فتصدر له قطاع واسع من نسويات المجتمع المدني، وهم إحدى تمثيلات “الناشط الموظف”. ففي أعقاب ظهور تصريح قديم لأحمد الطنطاوي بدا فيه مؤيدًا لجريمة الختان، أبدى التيار النسوي المنظماتي ارتباكًا مخجلًا، حيث طالبوه في البدء بالاعتذار، وحين تراجع واعتذر، وفي ذلك بادرة تحُمد، ظل ارتباكهم قائمًا وكأنهم لا يدرون ماذا عساهم أن يفعلوا بعد ذلك.

لم يكن ذلك الارتباك مفاجئًا على أي حال، إذ هو عرَضٌ راسخ لديناميكية عمل النسوية المنظماتية. فوفق دراسات علماء الاجتماع، يفرض سياق التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، خاصة تلك المتخصصة في حقوق المرأة والنوع الاجتماعي، ظاهرة يشار إليها باقتصاد الشحتفة. إذ يقترن نجاح تلك المنظمات في استدرار التمويل اللازم لاستمرار عملها اجتزاء سياقات القهر الاجتماعي واحتكار موقعٍ دائمٍ للمظلومية، يخسر العاملون بها وظيفتهم إذا فقدوه. وحيث أصبح تمويل المنظمات الأهلية سوقًا تنافسيةً شرسةً خاصة في آخر عقدين، يضمن الحصولَ على التمويل فقط أحرفُ المتقدمين له على “الدبدبة في الأرض”.

فإن كانت إحدى دروس يناير الكبرى هي مسائل الوعي والتنظيم، يبدر إذا السؤال المنطقي: إذا علمنا أن أول منظمة نسوية نشأت في مصر كانت في مطلع الثمانينات، أي أكثر من 40 عامًا من المنظمات والمؤتمرات وورش العمل، أليس لدى النسوية المصرية اليوم على الأقل 25 ألف امرأة على مستوى الجمهورية بوسعهن التنظيم على نحو استراتيجي، وفرض رؤاهن على أي مرشح للرئاسة يسعى لحيازة تأييدهن؟ سنمنحك كل التوكيلات التي تحتاجها إن أدرجت كذا وكذا في بنود برنامجك! للأسف لا. فاستراتيجيات التنافس في سوق التمويل تتعارض مع سبل بناء التنظيمات والتحالفات التضامنية. والنتيجة: أربعون عامًا دون أي رصيد تنظيمي. أربعون عامًا من الإمعان في استئثار المظلومية وإصقال مهارات الشحتفة. ولهذا، كان طبيعيٌّ جدًا أن تلا اعتذار أحمد الطنطاوي فقط مزيد من الارتباك والدبدبة في الأرض. فلا خبرة سياسية أو تنظيمية تعين على الانتقال للمربع التالي.

بين ما حققه أحمد الطنطاوي وأبطال حملته ومؤيدوه، وما أخفق فيه البقية، أتسائل: كيف كان لأفق ذلك المشهد، مشهد الانتخابات الرئاسية، أن يكون إن تحلى من يصدحون بشعارات المعارضة بالإيمان بحتمية الاتحاد والتنظيم؟ وإلى متى تظل بديهيات التنظيم غائبة عن صفوف الواعين بأفق الظلم والاستبداد والقهر، خاصة بينما يعيش المصريون أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بهم وتؤجج غضبهم يومًا بعد يوم، وينذر المشهد بدنوّ ساعة حرجة؟

***

ككل عام، تطل ذكرى يناير لتذكرني بكل ما نفقد، وما ننتظر. ومع هذا، أسلّي نفسي دائمًا والناجين من رفاقي بأنّا بذلنا كل ما وسِعَنا، وأن مسؤوليتنا تجاه تجربتنا، رغم مرارة مآلها، هو نقدها وفحصها وطرحها للمراجعة، علّ اللاحقين بنا يهتدون لما فقدناه. وحتى تنبسط الأرض مجددًا، ويزول المل، سيظل يناير يذكرني بكل ما أحن إليه حقًا حين أذكره، وهو والحضور والانطلاق، وألفة الجموع وتضامن الغريب. أحن إلى الحركةِ وتحريض العفوية. إلى الشارع وضجيجه. إلى السبراي، والدراجة البخارية.