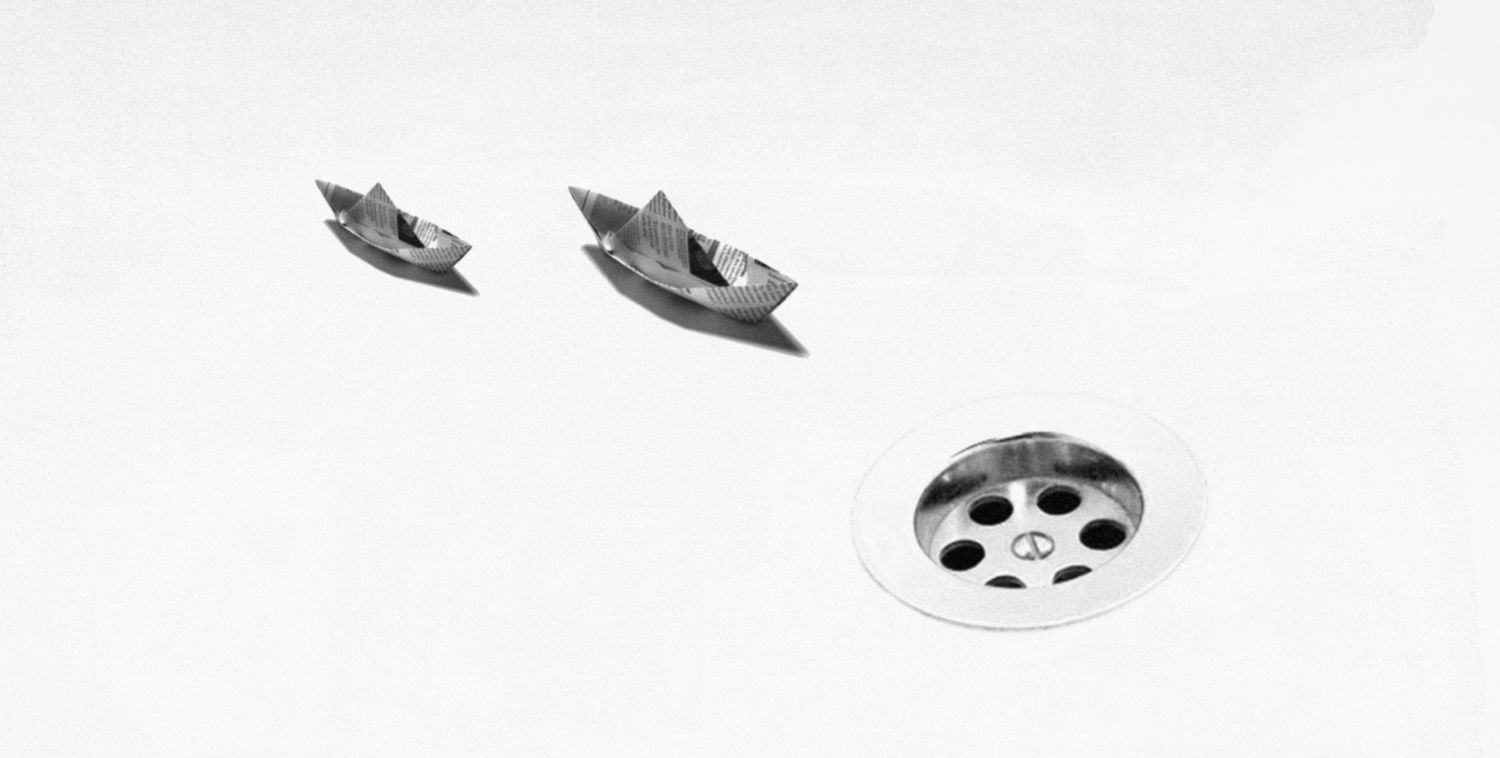

مع تعمّق آثار الانهيار، تخرج إلى العلن جميع عوارض البؤس الذي يعاني منه المجتمع اليوم. مؤخرًا، كانت حادثة غرق مركب طرطوس مجرّد دلالة على نوعيّة البؤس الذي يعاني منه المقيمون في لبنان على اختلاف انتماءاتهم وجنسياتهم. فهذا المركب، حمل على متنه عددًا يتراوح بين 130 و150 راكبًا سوريًّا ولبنانيًّا وفلسطينيًّا، بهدف الهجرة غير الشرعيّة نحو أوروبا، قبل أن ينتهى الأمر بالغالبيّة الساحقة من هؤلاء بين قتيلٍ ومفقود في عرض البحر.

هذه الحادثة كانت المرّة الثانية التي تشهد فيها الشواطئ اللبنانيّة غرقًا لمركبٍ من هذا النوع، فيما تكرّرت حوادث تعطّل المراكب المنطلقة من الشواطئ اللبنانيّة على مشارف أوروبا طوال الأشهر الماضية.

تنطلق مراكب الهجرة غير الشرعيّة على نحوٍ شبه يومي من شواطئ شمال لبنان، ليحمل كل مركبٍ منها احتمال غرقٍ جديد قد يودي بحياة عائلات كاملة مع أطفالها. في إصرار الناس على تكرار رحلة الموت هذه، رغم مخاطرها، مؤشرٌ على وطأة الضغوط المعيشيّة التي يرزح تحتها كل من يعيش في لبنان إلى حدٍ دفع كثيرين للخيار الصعب؛ المجازفة بخسارة الحياة نفسها في سبيل المغادرة.

أخطر ما في المسألة اليوم، هو تنامي هذه الضغوط وتحوّلها إلى أزمة أمن غذائي بكل ما للكلمة من معنى، بما يطال قدرة الأسر المقيمة على تأمين حاجاتها الغذائيّة اليوميّة. لم ترتبط أزمة الأمن الغذائي هذه بسلاسل التوريد أو توفّر السلع الغذائيّة في الأسواق، بل بتراجع قدرة الأسر على شراء المواد الغذائيّة، نتيجة تهاوي القدرة الشرائيّة للأجور، وارتفاع معدّلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.

تقلّص الطبقة الوسطى وأزمة الأمن الغذائي

لا يوجد ما يوسّع من الفوارق الطبقيّة بين الشرائح الاجتماعيّة أكثر من الانهيارات الاقتصاديّة الشاملة، التي ترافقها معدلات مرتفعة من البطالة والتضخّم، وخسارة في شبكات الحماية الاجتماعيّة. ففي مثل هذه الظروف، غالبًا ما تسقط الفئات الأكثر هشاشة ضحيّة انعدام قدرتها على مواكبة تداعيات الأزمة، فيما تتقلّص تدريجيًّا الطبقة الوسطى وتزداد معدلات الفقر.

على هذا النحو بالتحديد، يمكن فهم ما يجري في لبنان منذ حصول الانهيار المالي في تشرين الأوّل (أكتوبر) 2019، وخصوصًا لجهة تدهور قدرة الغالبيّة الساحقة من المقيمين على تأمين أبسط الحاجات الأساسيّة والبديهيّة. وهذا الواقع بالذات، هو ما تعكسه جميع المؤشّرات الاقتصاديّة والإحصاءات المتوفّرة، ما يدعو للبحث عن المخاطر التي تطال اليوم الأمن الغذائي، أي قدرة المقيمين على الحصول على حاجاتهم الغذائيّة اليوميّة.

أرقام المؤسسة الدوليّة للمعلومات في لبنان تشير إلى أنّ طبقة الأثرياء شكّلت عام 2010 نحو 5% من اللبنانيين، فيما مثّلت الطبقة الوسطى ما يقارب الـ70%، ما جعل نسبة الفقر تقتصر على 25% من المواطنين فقط. بعد ستّة أشهر من الانهيار، وتحديدًا في نيسان (أبريل) 2020، كانت أرقام المؤسسة نفسها تشير إلى تقلّص الطبقة الوسطى بشكل كبير، لتمثّل 35% من اللبنانيين فقط، فيما ارتفعت نسبة الفقراء إلى 60% منهم، دون أن تتغيّر نسبة الفئة الأثرى في المجتمع والبالغة 5%.

وبعد سنة و11 شهرًا على حصول الانهيار، كانت نسبة الفقر قد ارتفعت بحسب إحصاءات الإسكوا إلى حدود الـ74%، أي أنّ ثلاث أرباع المقيمين باتوا عمليًّا تحت خط الفقر. أما إذا اعتمدنا معايير الفقر المتعدد الأبعاد، أي تلك التي تأخذ بعين الاعتبار أبعادًا أخرى للفقر غير الدخل الفردي، كتوفّر التعليم والصحّة والخدمات العامّة، فإن نسبة الفقراء سترتفع، وفق الإسكوا، إلى 82% من المقيمين.

ثلثي الأسر المقيمة غير قادر على تغطية مصاريف المعيشة اليوميّة، ومنها الغذاء، من دخلها الشهري. كما أنّ 77% من الأسر باتت تنفق معظم مدخولها على تأمين الحاجات الغذائيّة وحدها، ما يهدد هذه الأسر بفقدان القدرة على شراء الغذاء نفسه، في حال استمرار الارتفاع في أسعاره..

باختصار، وبحسب الأرقام المتوفّرة، ثمّة ما يكفي من معطياتٍ تؤكّد أن معدّلات الفقر آخذة بالارتفاع على مراحل منذ حصول الانهيار، وبشكل مستمر لم يتوقّف حتّى اللحظة. إلا أنّ أخطر ما في الموضوع اليوم، هو أن ارتفاع معدلات الفقر بات يمس بالأمن الغذائي، أي قدرة المقيمين على تأمين الحاجات الغذائيّة البديهيّة.

فآخر الأرقام تكشف أن ثلثي الأسر المقيمة غير قادر على تغطية مصاريف المعيشة اليوميّة، ومنها الغذاء، من دخلها الشهري. كما تشير الأرقام نفسها إلى أنّ 77% من الأسر باتت تنفق معظم مدخولها على تأمين الحاجات الغذائيّة وحدها، ما يهدد هذه الأسر بفقدان القدرة على شراء الغذاء نفسه، في حال استمرار الارتفاع في أسعاره. وبذلك، يمكن القول إن الهواجس المرتبطة بأثر ارتفاع معدلات الفقر على الأمن الغذائي لم تنطوِ على أي مبالغة.

تقاطع أسباب الفقر والجوع المحليّة

من الطبيعي أن تؤدّي أي أزمة ماليّة إلى ضغوط معيشيّة مباشرة على جميع المقيمين، إلا أنّ الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة بالتحديد اتسمت بقسوة غير مألوفة على الطبقات المتوسّطة والفقيرة والفئات المحدودة الدخل، بشهادة البنك الدولي الذي صنّف أزمة لبنان من ضمن أقسى ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر.

لم يألف العالم هذا النوع من الانكماشات الحادّة في نصيب الفرد من الناتج المحلّي، وما يرافقها من جوع وفقر وانخفاض مفاجئ وسريع في المستوى المعيشي، إلّا خلال حقبات الحروب والصراعات والحصارات.

من الناحية العمليّة، تقاطعت عدّة عوامل داخليّة وخارجيّة لتُنتج كل هذه الضغوط المعيشيّة، وصولًا إلى أزمة الأمن الغذائي التي يعاني منها المقيمون في لبنان. العامل الأوّل، كما بات معلومًا للجميع، يرتبط بشكل أساسي بتدهور سعر صرف العملة المحليّة، التي تراجعت قيمتها من 1,500 ليرة للدولار في العام 2019، إلى مستويات تلامس حدود ال39,000 ليرة مقابل الدولار اليوم. أي بصورة أوضح، تضاعفت قيمة الدولار مقابل الليرة 25 مرّة خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات، في بلد يعتمد بشكل أساسي على السلع المستوردة في جميع المجالات، والتي تتضاعف أسعارها مع تضاعف سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

الأزمة الأساسيّة هنا، تكمن في أنّ أجور 95% من العاملين في لبنان –من مواطنين لبنانيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين- مقوّمة بالليرة اللبنانيّة، بينما ينتمي أغلب هؤلاء إلى فئة أصحاب الدخل المحدود أو الثابت، الذين لا يملكون ترف تعديل مداخيلهم بالتوازي مع تقلّبات سعر الصرف.

لفهم درجة تدهور القيمة الشرائيّة لهذه الأجور، تكفي الإشارة إلى أنّ 70% من العاملين في لبنان (من مختلف الجنسيّات) يتقاضون رواتب شهريّة تتراوح بين 1.5 و3 مليون ليرة في الشهر، أي ما يتراوح ما بين 39 و79 دولار شهريًّا بحسب سعر الصرف اليوم. وهذا العامل بالتحديد، مثّل طوال السنوات الثلاث الماضية سببًا رئيسيَا من أسباب تقلّص قدرة الأسر على تأمين حاجاتها المعيشيّة اليوميّة.

وفي مقابل تناقص قيمة الأجور الشرائيّة، كانت أسعار السلع الغذائيّة تواصل بالارتفاع على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار. على سبيل المثال، لغاية شهر آب (أغسطس) الماضي، كانت أسعار المواد الغذائيّة بالليرة قد ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وبذلك، باتت قيمة الراتب الشهري، المقوّم بالليرة اللبنانيّة، لا تكفي لشراء ثُلث السلّة الغذائيّة التي كان يمكن شراؤها منذ سنة بهذا الراتب. وهذا العامل بالتحديد، هو ما يفسّر ارتفاع النسبة التي يستنزفها شراء المواد الغذائيّة من أجور المقيمين، وصولًا إلى عجزهم عن تأمين الحاجات الأساسيّة كما تشير استطلاعات الرأي.

تقاطع مع هذا العامل سببٌ آخر أدّى إلى مفاقمة الضغوط على الأمن الغذائي. فنتيجة الانهيار الاقتصادي، وما تبعه من تداعيات تفشّي وباء كورونا، ومن ثم حصول انفجار مرفأ بيروت وتضرّر أحياء واسعة في العاصمة، تفشّت ظاهرة إقفال المؤسسات الإنتاجيّة والتجاريّة، أو تقليص نطاق أعمالها وعدد موظفيها. وفي النتيجة، ارتفعت معدلات البطالة لتلامس حدود الـ35% من عدد السكّان، أي نحو ثلث القوّة العاملة في البلاد. كما يُضاف إلى هؤلاء نحو 300 ألف عامل، أي 21% من القوّة العاملة، من الذين يعملون في القطاع غير النظامي، أي في مهن غير دائمة أو مستقرّة، وهو ما عرّضهم إلى تقلّص كبير في حجم مداخيلهم.

واقع الفئات الأكثر هشاشة

ساهم، كل ما سبق، في زيادة الضغوط المعيشيّة وتهديد الأمن الغذائي لجميع المقيمين من محدودي الدخل، سواء بالنسبة للمواطنين اللبنانيين، أو بالنسبة للاجئين السوريين والفلسطينيين. إلا أنّ الأزمة اتخذت أبعادًا أقسى بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتحديدًا اللاجئين واللبنانيين من سكّان الأطراف وأحزمة البؤس في المدن.

فهذه الفئات، عانت تاريخيًّا من انعدام استفادتها من شبكات الحماية الاجتماعيّة، التي تقدّمها الدولة عبر الصناديق الضامنة، إمّا بسبب عملها في المهن غير النظاميّة، أو بسبب القوانين التي تمنع انخراطها في العديد من المهن بالنسبة للعمال غير اللبنانيين. ولهذا السبب بالتحديد، ترك الانهيار هذه الفئات مكشوفة تمامًا تجاه مخاطر لا تُحصى، وخصوصًا بعد رفع الدعم عن استيراد الأدوية والمستلزمات الصحيّة، ما أدّى إلى تضاعف أسعارها في السوق، إضافة إلى تضاعف كلفة الخدمات الاستشفائيّة.

وبما أننا نتحدّث هنا عن سلعة أساسيّة لا يمكن الاستغناء عنها، فالنتيجة الطبيعيّة هي تقلّص قدرة الأسر من هذه الفئات على شراء سائر السلع الأساسيّة، ومنها المواد الغذائيّة.

كما عانت جميع هذه الفئات من تدهور ظروف البنية التحتيّة في أماكن إقامتها، ما كبّدها كلفة تأمين بعض الخدمات البديهيّة كتأمين مياه الشفّة مثلًا. ومع تضخّم الأسعار في السوق، وتاليًا ارتفاع كلفة هذه الخدمات، تزايد استنزاف ميزانيّات الأسر، ما فاقم مجددًا من الظروف الضاغطة على الأمن الغذائي في هذه الفئات.

طالما أنّ الدولة اللبنانيّة لم تمضِ بعد بأي خطّة معالجة شاملة للانهيار المالي، فمن غير المتوقّع أن يشهد لبنان غير ما يشهده اليوم. كما من غير المتوقّع أن تشهد البلاد أي تحسّن على مستوى الأمن الغذائي المرتبط بالأسر الأكثر فقرًا، في ظل تعثّر جميع محاولات خلق شبكات حماية كفيلة بمساعدة هذه الأسر، إلى حين المضي بخطّة متكاملة لمعالجة الانهيار..

ورغم كل ما سبق ذكره من معاناة، ساهمت البروباغندا الإعلاميّة في إثارة الحساسيّات بين اللاجئين والمجتمع المُضيف، بتشجيع من أحزاب المنظومة السياسيّة الباحثة عن فئة يمكن التصويب عليها، لإشاحة النظر عن فشل النظام السياسي في التعامل مع الأزمة الماليّة. ولإنجاح هذه البرباغندا، تم تسويق بعض الإشاعات غير الدقيقة، من قبيل المبالغة في حجم المساعدات التي يستفيد منها اللاجئون من منظمات الأمم المتحدة والمانحين الأجانب، أو حتّى الادعاء بأن جميع هذه المساعدات تصل بالدولار النقدي.

مع الإشارة إلى أنّ مصرف لبنان عمد –بالتفاهم مع المانحين- إلى مصادرة الغالبيّة الساحقة من الدولارات الواردة إلى هذه الفئة كمساعدات، مقابل سداد قيمة هذه المساعدات بالعملة المحليّة بأسعار صرف متّفق عليها مع المانحين. وبهذه الصورة، كان اللاجئون يساهمون في تعويم احتياطات المصرف المركزي التي يستفيد منها المقيمون، ومنهم اللبنانيون، بخلاف البروباغندا التي جرى تسويقها.

ساهمت كل هذه الحساسيّات، التي أنتجتها هذه البروباغندا، في مفاقمة ظروف بعض الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصًا اللاجئين السوريين. وأثّر ذلك على جهود التعامل مع أزمة الأمن الغذائي التي تعاني منها مخيمات النزوح. من نتائج هذه البروباغندا على سبيل المثال، اتخاذ السلطة قرارات غير مفهومة بحق هذه الفئة، كمنع الطلاب السوريين من ارتياد المدارس الخاصّة أو المدارس الرسميّة ضمن الدوامات العاديّة، بحجّة الحؤول دون اختلاطهم بالطلاب اللبنانيين، وحصر استفادة السوريين من التعليم بمناهج خاصّة ومنفصلة –ذات نوعيّة أقل- في الدوامات المسائيّة.

كما قامت الدولة اللبنانيّة بتطبيق إجراءات إضافية تقيّد استفادة السوريين من فرصة التعليم، من خلال طلب مستندات ووثائق يصعب الاستحصال عليها. وبذلك تزيد السلطة من تردّي ظروف اللاجئين بعرقلتها وتعطيلها تلقيهم التعليم اللازم للترقي الاجتماعي على المدى البعيد.

عوارض البؤس

بات جحيم الفقر والجوع قاسيًا بما فيه الكفاية لدفع المقيمين نحو مغامرات قد تكلفهم حياتهم، من قبيل الرحيل عبر مراكب الهجرة غير الشرعيّة، رغم علمهم بمخاطرها، ورغم تكرار الحوادث المأساويّة التي نتجت عنها. أمّا أسوأ ما في الأمر، فهو أن استمرار الانهيار، واستمرار تدهور سعر الصرف وارتفاع معدلات البطالة، سيستمر طوال الفترة المقبلة بزيادة معدلات الفقر، ما يعني المزيد من الجوع والبؤس، والمزيد من الساعين للهروب من جحيم الأزمة اللبنانيّة.

وطالما أنّ الدولة اللبنانيّة لم تمضِ بعد بأي خطّة معالجة شاملة للانهيار المالي، فمن غير المتوقّع أن يشهد لبنان غير ما يشهده اليوم. كما من غير المتوقّع أن تشهد البلاد أي تحسّن على مستوى الأمن الغذائي المرتبط بالأسر الأكثر فقرًا، في ظل تعثّر جميع محاولات خلق شبكات حماية كفيلة بمساعدة هذه الأسر، إلى حين المضي بخطّة متكاملة لمعالجة الانهيار. فبطاقات المساعدة الاجتماعيّة المباشرة، مازالت حكرًا على عدد صغير جدًّا من الأسر، بما لا يكفي للتعامل مع توسّع دائرة الفقر المدقع في المجتمع، وهذه المسألة تعود بدورها إلى تدهور عائدات الدولة وعجزها عن تمويل برامج مساعدة من هذا النوع. ستبقى هذه الأزمة بالتحديد مفتوحة على جميع الاحتمالات في المرحلة المقبلة، بغياب المعالجات المطلوبة على المديين البعيد والقريب.