لم تكن عندي أوهام حول قيس سعيّد، حتى قبل أن يصبح رئيساً.. لكن عندما شاهدت ذلك المشهد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، كدت ألا أصدق. كان متجمداً كعادته، يتكلم بنسق واحد، لكأنه رجل آلي حاملاً رسالة كتبت بالخط القيرواني وأمامه يقف مدير المراسم والتشريفات منصتاً في صمت مديد كاد أن يتحول إلى خشوع، في مشهد شبيه بالمشاهد البانورامية التي افتتح بها الراحل مصطفى العقاد فيلم “الرسالة” مصوراً رسل النبي إلى ملوك العالم.

سعيّد.. طبعة شعبية من “أمير المؤمنين”

الرئيس التونسي معروف عند الرأي العام بسمته الصارم ولغته العربية “القاسية” لكن ما اكتشفته لاحقاً، هو ذلك الولع بالتاريخ العربي والإسلامي لدى الرجل.

ليس التاريخ الحيوي، بل ما علق في الأذهان من محاكاة التاريخ درامياً وسينمائياً، أي الطبعة الشعبية للتاريخ الإسلامي، التي كرستها أفلام مثل “الرسالة” و”فجر الإسلام” ومسلسلات “الرشيد” وغيرها، ومرويات “العدل العمري” والصرامة “البكرية” والحكمة “العلوية”.

بدا قيس سعيّد يعيش في كوكب آخر، كما وصف نفسه في أحد خطاباته. رجل يرتدي بدلة وربطة عنق في قصر حديث وعلى رأس دولة، تسعى نخبها الحاكمة لوضعها على سكة الحداثة والتقدمية منذ نحو سبعة عقود. لكن خطابه ونواميس حكمه أقرب لحكام القرن الثاني للهجرة.

يخرج لتوزيع أكياس الغذاء على الفقراء ليلاً في ريف القيروان، تأسياً بعمر بن الخطاب، ويطعم خطبه بحوارات أبطال “رسالة الغفران” على أطراف الجنة ولا يتردد في تمثيل العلاقات السياسية السائدة بالعلاقة بين المتنبي وكافور الإخشيدي.

المفارقة مضحكة، لكنها تكشف في وجه آخر عن مأساة الرئيس، والذي بدا لي متماهياً مع “إنسان ألبير كامو” في أسطورة سيزيف، “ضحية الحقائق التي يصدقها” وبشكل أدق “ضحية التاريخ الذي يعيش داخله”.

هذا الرئيس الغريب يرسم صورة غير مسبوقة للرئيس في تونس المعاصرة. حيث تبدو ملامحه جامدة، لا تتأثر أبداً ولا تتغير باستثناء ربع ابتسامة تتسرب من تحت شفتيه أحياناً. تتجمد تقاسيم الوجه متابعة نسق الكلام المسترسل بالعربية الفصحى، لا يؤثر فيها تغير المخاطب ولا المكان ولا الزمان ولا سياق الكلام.

صورة الرئيس ثابتة ثبات الجمادات، في اللقاءات الرسمية كما في مخاطبة الناس على قارعة الطريق، الأمر سيان. قاطعاً مع إرث طويل من تحولات شكلية لصورة الرئيس في تونس، ومتجها نحو “اللاصورة” حيث تتلخص صورة الرئيس، باعتبارها مدلولاً، في أذهان الناس من خلال صوت قيس سعيد وطريقة كلامه باعتباره دالاً، لا من خلال ملامح وجهه، كما مع بقية الرؤساء الذي سيبقوه إلى قصر قرطاج.. وقصة من سبقوه مع الصورة طويلة ومعقدة.

بن علي.. بمرهم التلميع الفاخر

يأبى النوم أن يزور نزلاء الزنزانة رقم تسعة في قبو وزارة الداخلية المظلم والمخيف. القبو بارد ورطب. الزنازين الصغيرة مصفوفة على شكل مربع ناقص، والباحة الإسمنتية الصغيرة شديدة القذارة. رمادية وملوثة.

كل شي لونه رمادي، بإستثناء صورة السيد الرئيس. إطار على هيئة مستطيل مذهب الحواشي، يستقر وجه زين العابدين بن علي وسطه مبتسماً يكلله اللون البنفسجي، لون الحزب الحاكم المفضل. وكلما تجولت بنظرك في القبو بدا لك أنه يراك ويبتسم ابتسامة شامت.

النهار والليل سواء، لا فرق بينهما، فكل الأوقات ليل. شاهدنا الوحيد على اختلافهما تغيير الحراسة. فحراس النهار صارمون لا يتكلمون إلا همساً، خوفاً من نزول أحد المسؤولين المداومين فجأة، أما حراس الليل فسمتهم الثرثرة. النور مفقود تماماً بإستثناء ما تعكسه الألوان المنبعثة من صورة السيد الرئيس تلوح من بعيد كبقعة ضوء، مع أن الرئيس نفسه اعترف ليلة هروبه بأنه “ليس شمساً، كي يشرق على جميع البلاد بأفضاله وعطاياه”.

مكتب التحقيق الخشبي قذر، تنبعث منه رائحة الكراهية، وتحرسه صورة الرئيس. والموت يذرع طوابق البناية الرمادية، وزارة الداخلية، حاسر الرأس يبحث عن ضحاياه. يبحث عنهم بين المكاتب وتحتها ويفتش في أجسادهم عن بقية الروح ليأخذها معه عالياً. وصورة الرئيس تستقر فوق المكاتب توشك أن تتكلم لترشد الموت على مكان الضحايا.

كان الموت على بشاعته آخر الآمال في التحرر من الألم. يقف متوهجاً، تتلخص في قسمات وجهه الغامض الحرية. كان الموت في تلك البناية يساوي تماماً الحرية كما يتساوى الواحد مع الواحد في البداهة الرياضية البسيطة، أو كما تتشابه صور السيد الرئيس مبتسماً للمصور الرئاسي، صبوح الوجه، حليق الشعر وقد غمره بطبقة من مرهم التلميع الفاخر.

لم يكن الموت وحده يبحث عن ضحاياه. الضحايا، هم أيضاً، يبحثون عنه وكلما مرّ في الممشى الواصل بين المكاتب لمحوه يجري وتمنوا لو يلمحهم ويرفع عنهم أعباء الجسد المسجى بين مكتبين والقيد يحفر معاصمهم.

لكأنه أم حنون يريدون أن يدسوا رؤوسهم في حضنها، هرباً من الغول المستقر على الحيطان مبتسماً. ومع أنهم كانوا يتمنون الموت فلا يجدوه، فقد نجح الموت في أن يجد بعضهم تاركاً البعض الآخر لمصيرهم. تاركاً إياهم لحياة سيكون الوجود دونها أكثر انسانية. حياة في قفص كبير سكانه يعبدون صورة رجل يبتسم طوال الوقت.

وفي الخارج كانت الحرارة معتدلة والسماء صافية. أما الأغاني الوطنية فقد بلغت أشدها في الحناجر والرقص على الجثث بلغ أوجه، فيما استقرت صور السيد الرئيس مرتاحة على الحيطان وفي الصحف وبين مكاتب الوزراء وعلى اللوحات الكبيرة في الشوارع المليئة بالحفر، وفوق المخازن والحوانيت وفي صدر مجالس الجمعيات والأحزاب وتحت الزجاجات الخضراء والصفراء في الحانات والمقاهي وفي قلوب مليون عضو من أعضاء الحزب الحاكم، تبخروا ليلة رحيله عندما ترك السفينة تغرق كأي جندي يخون رفاقه متولياً عند الزحف.

كل شي لونه رمادي، بإستثناء صورة السيد الرئيس. إطار على هيئة مستطيل مذهب الحواشي، يستقر وجهه في وسطه مبتسماً يكلله اللون البنفسجي، لون الحزب الحاكم المفضل. وكلما تجولت بنظرك في القبو بدا لك أنه يراك ويبتسم ابتسامة شامت.

بدأت علاقتي بصور الرئيس، حالي حال أبناء جيلي، باكراً، أي منذ أن بدأت أميز بين الأشياء، حيث كانت هذه الصورة حاضرة في كل مكان.

كل ما وليت وجهك تجده مبتسماً، وفي نسخة أخرى كبيرة الحجم يظهر زين العابدين بن علي ملوحاً بيده للجماهير التي غصت بها الشوارع. وفي نسخة أكثر صرامة كان يضم كفّيه واضعاً إياهما على قلبه في حركة رمزية يحفظ بها ودّ الجماهير التي بحت أصواتها بالهتاف.

كانت طفولتنا مزدحمة بالحضور الطاغي لصورة الرئيس مع أننا لم نرَه يوماً رأي العين، لأسباب تتعلق أساساً بالجغرافيا البعيدة عن مركز البلاد. فالمدينة الصحراوية تطاوين التي كانت تعيش على مهل في أطراف حوض الرمال الكبير جنوبي تونس، لم تحظَ بزيارة منه إلا مرة واحدة في بداية تسعينات القرن الماضي.

كان يوماً مشهوداً، عشت فيه تقريباً ما عاشه الشاعر السوري سليم بركات نهاية خمسينات القرن الماضي عندما قرر رئيس البلاد آنذاك شكري القوتلي المرور على قرية موسيسانا في زيارته إلى عامودا في ريف القامشلي شمال شرقي سورية.

في مكان ما من الجندب الحديدي تلك السيرة “الناقصة لطفل لم يرَ إلا أرضاً هاربة فصاح: هذه فخاخي أيها القطا” يشير بركات إلى ما يسميه بــ “بداية العنف” عندما تحول استقبال موكب الرئيس إلى “كتل سوداء متدحرجة عنيفة في فوضاها” واصفاً الأجواء الكرنفالية ما قبلها بقوله:

“كنا صغاراً مثل فراخ الإوز، واقفين على طرفي الشارع كسطور الكتابة. وكان ثمت هرج كبير، هرج مهول، وكان المعلمون الذين يقفزون بين الصفوف ملوحين بعصيهم، أشبه بقطط مذعورة يصرخون: انتبهوا، لوحوا بأيديكم حين يمر الرئيس.. ومر الرئيس، مر وسطنا ملوحاً بيديه”.

عشت هذا الموقف في تطاوين، عندما حُملنا كالخراف الصغيرة نحو الشارع الكبير، نرتدي قمصاناً بيضاء ونحمل في أيدينا أعلاماً صغيرة في أحد وجهيها علم تونس وفي الثاني صورة الرئيس، فيما كانت المعلمة تقفز مذعورة والمدير يتصبب عرقاً في عز الشتاء.

ومرّ الرئيس دون أن يكلف نفسه التلويح بيده لأطفال صغار تورمت أقدامهم من الانتظار في يوم بارد، كما فعل القوتلي لأبناء قرية موسيسانا عند سفوح جبال طوروس، ليبقى الرئيس بالنسبة إلينا مجرد صورة لرجل يبتسم أو في أحسن الأحوال، يضم كَفّيْه واضعاً إياهما على قلبه، تعبيراً عن ودّ لن نكتشف حقيقته إلا عندما سنزور بناية وزارة الداخلية، البناية الرمادية المستقرة كالقدر في الطرف الشمالي لشارع الرئيس المؤسس الحبيب بورقيبة.

بورقيبة..تمثال واحد لا يكفي للخلود

كان بورقيبة مأخوذاً بسير الزعماء والأبطال في التاريخ، مأخوذاً بالتاريخ الفرنسي والتماثيل الفرنسية المنتشرة في شوارع باريس، حيث أسرف وقتاً طويلاً متسكعاً بين مونمارتر والحي اللاتيني، طالباً في كلية الحقوق بالسوربون، في عشرينات القرن العشرين.

تقول الأسطورة أنه كان يحفظ عن ظهر قلب كل ما كتب على اللوحات الرخامية لتماثيل الأدباء والزعماء في باريس، حتى أن تلميذه الباجي قائد السبسي يكتب في مذكراته الموسومة بــ “الحبيب بورقيبة- الأهم والمهم”:

“دعاني بورقيبة خلال إقامته بباريس، التي استمرت ثلاثة أسابيع، إلى مرافقته وعلمني الكثير من الأشياء. ولئن نسيت فلن أنسى اصطحابه لي أول يوم إلى تمثال أوغست كونت لكي أقرأ العبارة المنقوشة على قاعدة التمثال النصفي: “عش لغيرك”. كنت أدرك، طبعاً، ما يرمز إليه هذا التمثال المنتصب في وسط ساحة السوربون، تخليدا لذكرى الفيلسوف أوغست كونت، أب الفلسفة الوضعية، ولكن لم يسبق لي أن انتبهت إلى هذه الكتابة التي كنت أجهل وجودها أصلاً.”

هذا الهوس بالصور والتماثيل، كان وليد رغبة جامحة في الخلود. لا الخلود في خانة الرؤساء بل في مقام الآباء المؤسسين.

كان الرجل حريصاً منذ عودته منتصراً على ظهر الباخرة في يونيو 1955، على أسطرة شخصه، حيث تحول الزحف المقدس الذي رافق عودته محملاً باتفاقية الاستقلال الداخلي إلى عيد وطني، بل تم تحنيطه في تمثال استقر لعقود في شارع يحمل اسمه في قلب العاصمة.

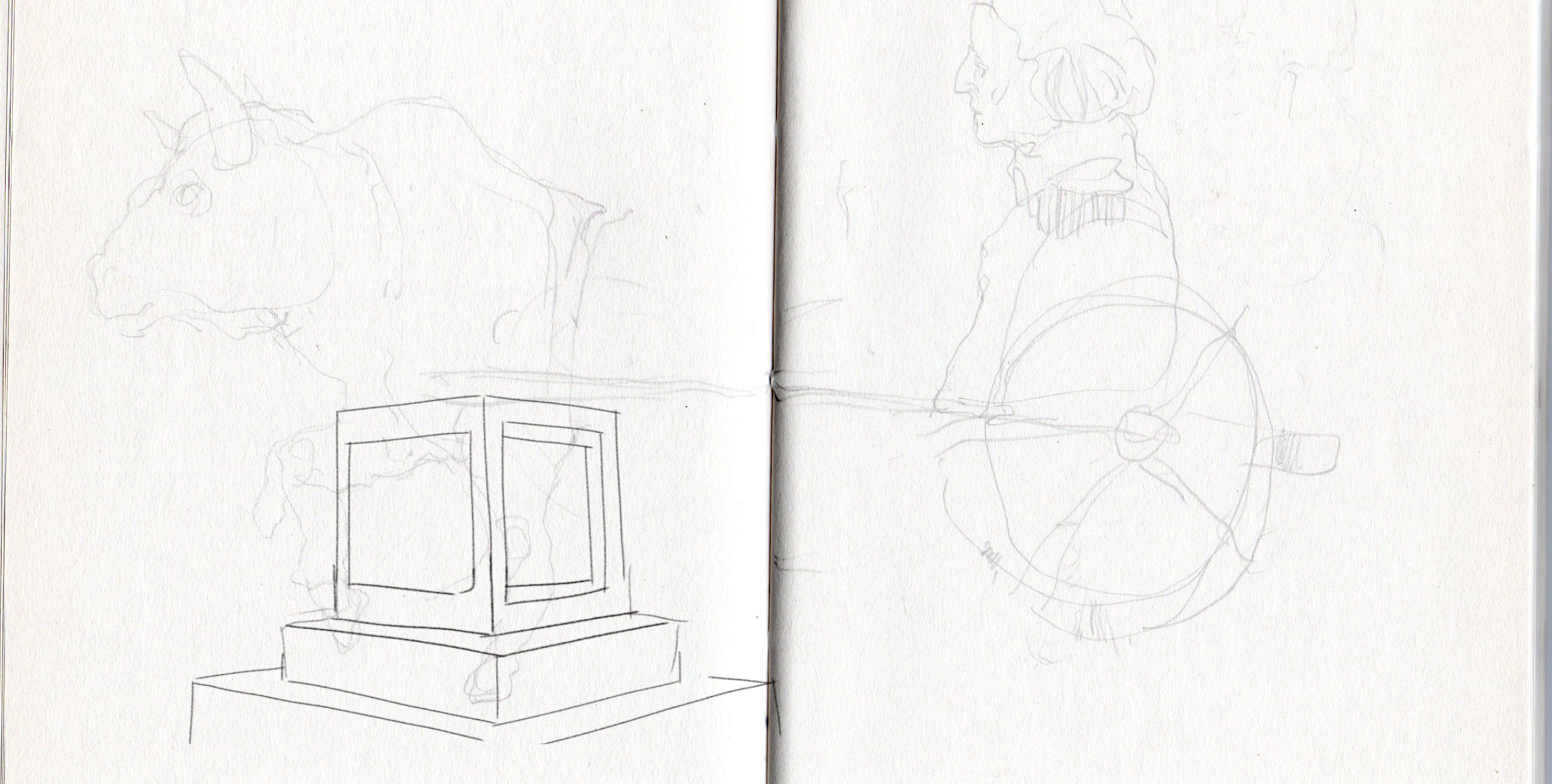

كان يرتدي قبعة كبيرة على صهوة جواد والجموع من حوله يذرعون الشوارع والأرصفة، في إعادة إنتاج أسطوري للصورة الشهيرة لـ نابليون بونابرت على حصانه الأبيض، بيد أن براعة بورقيبة في ركوب الخيل لم تكن تؤهله كي يأمر جواده بالوقوف على إثنتين بدلاً من أربع، كما فعل نابليون بيد واحدة مرتدياً عباءة برتقالية وقفازاً مطرزاً.

كان بورقيبة حريصاً منذ عودته منتصراً في يونيو 1955، على أسطرة شخصه، حيث تحول الزحف المقدس الذي رافق عودته محملاً باتفاقية الاستقلال الداخلي إلى عيد وطني، بل تم تحنيطه في تمثال استقر لعقود في شارع في قلب العاصمة.

سنوات قليلةً بعد الإستقلال (1956) بدأت صور الرئيس تنتشر في كل مكان: في الدوائر الرسمية للدولة، وفي مقار الجمعيات والشعب الحزبية والمراكز الأمنية وعلى سطح الأوراق النقدية بكل فئاتها والعملات المعدنية.

أما تماثيله فقد استقرت في العُقد الهامة من الشوارع الرئيسية للمدن، وهي الشوارع التي حملت إسمه. تماثيل تخترق سيرته الطويلة، طفلاً ويافعاً وشاباً ومكافحاً وكهلاً ورئيساً، وبمواد مختلفة تراوحت بين البرونز والرخام والسيراميك.

كان الحبيب بورقيبة يجاهد للخلود بكل السُبل، أباً للأمة وصانعاً لشعب من “غبار الأفراد” وكانت الصورة إحدى أدواته المفضلة لهذا الخلود جنباً إلى جنب مع الشعر والأدب والتاريخ.

فقد كانت الأجهزة الإيديولوجية للدولة بشتى فروعها الدينية والثقافية والتعليمية تعيش حالة طوارئ دائمة في سبيل وضع المجاهد الأكبر في الموضع الذي يرضي كبريائه، الذي يتجاوز حياته البيولوجية، حتى أنه أعجب خلال زيارته لتركيا في الستينات بالخلود الذي يتنعم به مصطفى كمال أتاتورك رغم غيابه الجسدي، وكان يسعى لشيء من ذلك بعد وفاته.

الرئيس ليس وحيداً

كانت الصورة رمزاً للسلطة أيضاً. فالحاكم هو من توضع صوره على الحيطان وتستوطن الفضاء العام، ولعل أبلغ تعبير عن ذلك في تونس هو ما حدث في أعقاب 7 نوفمبر 1987، تاريخ الانقلاب الذي أزاح به زين العابدين بن علي بورقيبة، عندما اختفت صورة بورقيبة في لمح البصر واستقرت مكانها صورة بن علي، حيث جُبل الناس على تغيير الولاء كما يغيرون معاطفهم.

حتى أن رئيس تحرير إحدى الصحف الرسمية كتب في ذلك اليوم افتتاحيتيْن واحدة طبعت في الهزيع الأخير من الليل قبل أن يذاع أمر الانقلاب ضمّنها مديحاً لبورقيبة بفرنسية عذبة، ووضع بجانبها على الصفحة الأولى صورة للمجاهد الأكبر في عنفوان شبابه، وثانية كتبت على عجل بعد الظهر وطبعت في العشية، أيد فيها “التحول المبارك” مشيداً بالرئيس الجديد ذامّاً الرئيس المطاح به، ووشّحها بصورة للجنرال بن علي ينظر للأفق بعمق أشبه بعمق الفلاسفة في نظرتهم للوجود.

وفجأة ظهرت الجموع أمام وزارة الداخلية لتحية الرئيس الجديد حاملةً صوره المطبوعة على ورق فاخر، دون أن يسأل أحد متى طبعت هذه الصور والرئيس الجديد لم يصل قصر قرطاج بعد.

ولأن الصورة كانت رمزاً للسلطة شرع بن علي لاحقاً في تطهير البلاد من صور سلفه وتماثيله، رافعاً شعارات وطنية بعيداً عن شخصنة السلطة. وخلال خمس سنوات نجح في حجب بورقيبة عن الناس شخصاً وصورةً، حتى أنه اجتث آخر تماثيله وأضخمها، من أكبر شوارع العاصمة، وهو التمثال الذي يجلس فيه بورقيبة على صهوة الجواد، ليضع مكانه ساعة عملاقة ويطلق على الساحة اسم “7 نوفمبر” اليوم الذي وصل فيه إلى السلطة.

لكن شعارات القطع مع “شخصنة السلطة” سرعان ما توارت خلف الكبرياء الصاعد للرئيس الجديد، حيث بدأ منذ التسعينات في إعادة إنتاج بورقيبة على نحو آخر.

كأن الزمان قد استدار كهيئته يوم الاستقلال، زرعت البلاد مرة أخرى بالصور. في الدوائر الرسمية للدولة والشُعب الحزبية كانت جزءًا من الديكور الرسمي، حيث تخصص لها اعتمادات مالية في دفاتر الموازنات السنوية، كما تخصص البلديات موازنة خاصة بالصور التي تعلق في الاحتفالات الوطنية والأعياد.

يتماهى الرئيس مع الوطن تماماً، كما يتماهى معارضوه مع الخيانة والتخريب واللاوطنية. أما الناس في حوانيتهم ومحلاتهم وشركاتهم ومقاهيهم وحاناتهم فقد كانوا يضعون صورة الرئيس باعتبارها جزءاً أساسياً من شروط فتح هذه المحلات، حالها حال التراخيص الحكومية اللازمة لبدء أي نشاط تجاري أو أوراق التأمين ضد الحرائق والسرقات، فيما كان غيابها يمكن أن يشكل نقطة انطلاق تدقيق ضريبي ضدهم أو موضوع تقرير وشاية يرفعه موظف أو مسؤول في البلدية إلى رئيسه في العمل ابتغاء منحة مالية أو ترقية في سلم الوظيفة.

هكذا تتحول صورة السيد الرئيس إلى مصعد نحو المزايا.

تواصلت عملية زرع البلاد بالصور، حتى أصبحت أشبه بدولة أوشينيا كما يصورها جورج أورويل ببراعة، فيما كان الرئيس رديفاً للأخ الكبير، حاكمها، داكن العينين، كما يصفه وينستون سميث، الموظف المسحوق في قسم الوثائق بوزارة الحقيقة.

لكن السنوات الأخيرة لبن علي شهدت تحولاً جذرياً في مسألة الصور، رافق التحولات الطبقية التي جرت تحت جسور البلاد.

لم يعد منفرداً، بل تصاحبه زوجته ليلى الطرابلسي في أغلب الصور الكبيرة المزروعة في الساحات والشوارع ومراكز التسوق، في رمزية عجيبة لصعود طبقة عائلية احتكارية مثلتها زوجته وإخوتها الذين تقاسموا اقتصاد البلاد، وظلوا يتقاذفون أموالها كالوسائد بين البنوك الأوروبية والجنان الضريبية في سواحل المحيط الهادي، حتى فاضت الكأس وخرج الشباب يحرقون الأخضر واليابس.

وعندما رأيت صورة بن علي تحرق أدركت أن الرئيس انتهى حتى وإن بقي حاكماً، ولم يجرؤ أي حاكم بعده على زرع صوره في الفضاء العام. وعلى نحو ما يبدو لي أن أول الطغيان زرع الصور.