قبل أسابيع، كنت أسير مع صديق في شوارع وسط القاهرة، حين قابلت حاجزًا أمنيًا يغلق ممرًا صغيرًا يفصل بين شارعين رئيسيين. كنت أعلم أنه لن يُسمح لنا باستخدام ذلك الطريق المختصر، لكن ذلك لم يمنعني من السؤال: «عايزين نعدي من هنا لو سمحت، نطلع على الشارع، ممكن؟»، رد علي أمين الشرطة الرد الكليشيه «ممنوع»، حاولت التفاوض بسذاجة «دي حتة صغيرة يعني لو عديتنا هنمشي بسرعة مش هيحصل حاجة»، هنا رد أمين الشرطة بابتسامة «هيحصل ضرب نار. ممنوع حد يعدي من هنا. لفوا كده علطول في يمين في يمين». لطالما أزعجتني الحواجز للغاية، لم أفهم أبدًا فكرة أن أسير في طريق ثم أجد حاجزًا يمنعني من المضي قدما، ولا أستطيع مقاومة محاولة المرور من الحواجز في كل مرة. اللعنة على كل الحدود..لا أدري لماذا ساعتها تذكرت وجه رينيه.

مشوار يومي

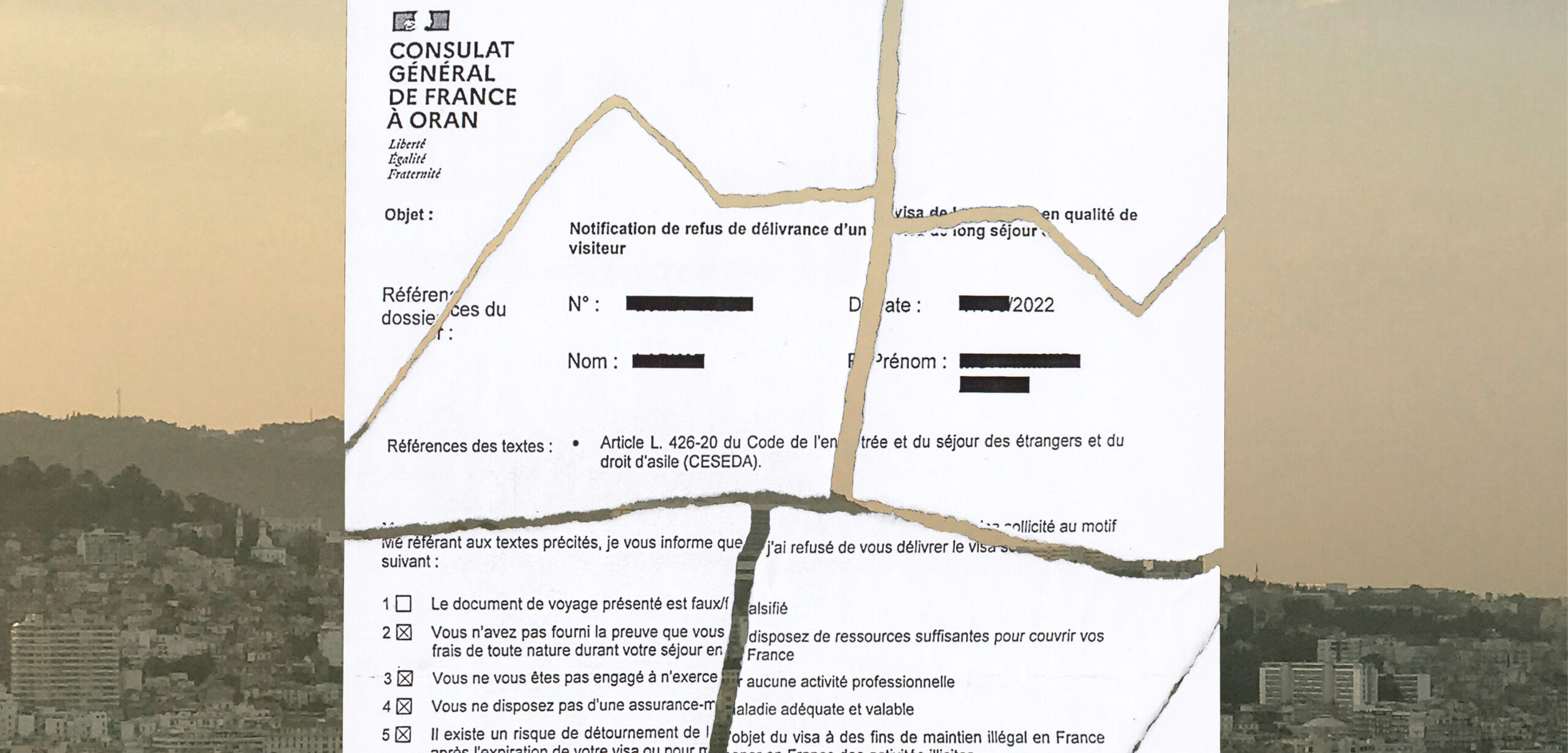

قابلت رينيه في تيخوانا المكسيكية قبل ثلاثة أعوام أمام البوابة الحدودية الغربية بين الولايات المتحدة والمكسيك، شاب في الثامنة والعشرين من عمره، من الكاميرون. ترك رينيه بلاده بسبب أزمة سياسية واقتصادية في يناير 2019، ووصل إلى المكسيك في مايو من نفس العام. خمسة شهور قضاها في رحلة شاقة، حيث سافر جوًا إلى الإكوادور، ثم عبر برًا من الإكوادور إلى المكسيك. تقدم بطلب لجوء للولايات المتحدة الأمريكية، حمل رقم 3000.

منذ تقدمه بالطلب، كان يذهب إلى البوابة يوميًا حاملًا حقيبة سفره، منذ السابعة صباحًا، حتى يأمروهم بالرحيل، بعد انتظار ساعات. لم يكن لدى رينيه أوراقًا ثبوتية، لدخوله المكسيك بشكل غير نظامي، وبالتالي لم يكن من حقه العمل، كما قد يتم ترحيله في أي لحظة. ما كان بحوزته من مال، صُرف بأكمله، أيضًا لم لا يتحدث الإسبانية. كانت تلك هي حياة رينيه في تيخوانا، في اللحظة التي قابلته فيها.

فقدت الإتصال برينيه بعد تلك الرحلة. كم من الوقت بقى رينيه أمام البوابة في انتظار الإذن في العبور؟ هل عبر؟ هل قبض عليه ورحل إلى بلاده أو بلد آخر؟ هل علق في المكسيك؟ لا أعرف. وهل سنظل نحن واقفين أمام حواجز تمنعنا من العبور من شارع إلى آخر وإلا تعرضنا لـ “ضرب النار”؟ يبدو العالم أحيانًا صغيرًا جدًا وكأن الحاجز المنصوب في أحد شوارع وسط القاهرة يمتد حتى يلتف حوله العالم كله.

البوابة الحدودية البرية – تيخوانا. تصوير: هدير المهدوي

أسرع عبور

في أثناء حملته الإنتخابية في 2016، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيبني سورًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، بطول 2000 ميل. السور في الحقيقة لم يكن فكرة ترامب، بل سبقه في ذلك زميله، الجمهوري أيضًا، جورج بوش، حيث كان هناك حاجزًا سلكيًا بالفعل بين البلدين طوله 654 ميلًا.

أراد ترامب بهذا السور أن يحل «مشكلة الحدود» كجزء من سياسة أسماها في 2018 «سياسة صفر تسامح» مع المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين عبر الجنوب. والتي كان من نتائجها الفصل بين آلاف الأسر عبر حدود البلدين.

الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، أعلن في المقابل تخفيف القيود على اللجوء للولايات المتحدة، وتحسين السياسات الخاصة بالترحيل أيضًا، منذ توليه السلطة في يناير 2021. لكن السور لم يزل هناك، يهدد البشر والحياة البرية أيضا.

حين عبرت الحدود الأمريكية المكسيكية، في أغسطس 2019، مرتين، سيرًا على الأقدام كانت أزمة الحدود والهجرة والترحيل على أشدها، ولسخرية القدر، كان ذلك أسرع عبور بين حدود دولتين في حياتي، ليس لأن عبور الحدود الأمريكية المكسيكية سهلًا في حد ذاته، في الحقيقة خلال حكم ترامب بدا العبور شبه مستحيل من الجانب المكسيكي، رغم سهولته من الجانب الأمريكي للسائحين الأمريكيين الباحثين عن المغامرة في نهاية الأسبوع، أو المهاجرين المرحلين، المطرودين من “أرض الأحلام”.

خلال الأسبوع السابق على رحلة المكسيك، كنت قلقة للغاية، من طوابير طويلة محتملة أو استجواب عند بوابات الحدود، لكني كنت سعيدة الحظ، أعتقد، في العبور سيرًا من أمريكا للمكسيك في خمس دقائق، والعودة من المكسيك للولايات المتحدة في خمسة عشر دقيقة. ذلك العبور السهل لم يكن بالطبع بسبب جواز سفري المصري، لكنه كان بسبب تأشيرة الولايات المتحدة التي كانت بحوزتي حينها، كنت محظوظة لتمكني من العودة لأمريكا، بينما أعداد متزايدة من الأشخاص، بينهم من يحمل تأشيرة الدخول، منعوا من العبور إلى الولايات المتحدة، بالذات ممن يحملون جنسيات غير غربية.

حدود مغلقة.. هواتف مغلقة

نضع نحن البشر كثيرًا من الحدود. نضع حدودًا لنحمي أنفسنا من المجهول. نضع حدودًا لعقلنا حتى لا يقفز لأماكن وأسئلة تفقدنا السيطرة على حياتنا. نضع حدودًا لما نشعر به لنحمي أنفسنا من الإنكسار ومن الألم. نضع حدودًا أمام الآخرين لنحمي أنفسنا من التورط، أو لنحمي أنفسنا من الغرباء. وأمام ما نحميه، نفقد الكثير، لأن الحياة موجودة في القفز والمجهول والإنكسار والتورط، وربما لا ينقصنا حدودًا فوق الحدود التي لم نضعها نحن في الطريق. اللعنة على كل الحدود.

قبل أشهر قمت بتغطية خبرية لوقفة احتجاجية للاجئين من السودان ومن إريتريا أمام مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، وبسبب التغطية الصحفية تم تداول رقم هاتفي خطأً باعتباري إحدى الموظفات في المفوضية.

لأسابيع وأسابيع تلقيت عشرات الاتصالات من لاجئين يودون تقديم شكوى، شكاوى تتعلق بالفقر والمرض والعنصرية والعنف الجنسي والعنف الشرطي وغيرها، تفاعلت مع بعضها صحفيًا، وحاولت أن أحيل بعضها لمجموعات أهلية خيرية، لكن لم يكن لدي، أمام معظمها، سوى الصمت والسماع للشكوى، لأن الشاكي أو الشاكية يعانون منذ سنوات وليس لديهم من يلجأون له، فهواتف وأبواب المفوضية وشركائها مغلقة معظم الوقت أمام اللاجئين. حدود أخرى أمام حتى من نجحوا في عبور الحدود.

محاولة أولى غير مكتملة

في ديسمبر 2008، كانت محاولتي الأولى الأطول وغير المكتملة لعبور الحدود. كنت في ذلك الوقت عضوة في قافلة طبية وسياسية، انطلقت من القاهرة، متوجهة إلى غزة، تضامنًا مع المدينة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي.

كان ذلك اليوم أحد أطول أيام حياتي، الطريق بين القاهرة ومدينة رفح الحدودية مع فلسطين، طويل بالأساس يبلغ حوالي 450 كيلو مترًا، يستغرق نظريًا حوالي ست ساعات، لكنا قضينا أنا ورفاقي اليوم بأكمله، ولم نصل في النهاية، الخطة لم تسر مثلما أردنا.

لم تكن السلطات مرحبة بزيارتنا إلى غزة، لذلك كان علينا الضغط أو التفاوض أو التظاهر عند كل نقطة تفتيش على الطريق، ربما اضطررنا لقطع الطريق، مرة أو مرتين احتجاجًا، ليسمحوا لنا بالمرور، حتى وصلنا إلى نقطة، لم يعد فيها الضغط مجديًا. الأوامر كانت أكثر حسمًا هذه المرة.

كنا قد دخلنا حدود مدينة العريش، شاعرين بانتصار صغير وإرهاق كبير، مع اقترابنا من الحدود، وجدنا في انتظارنا فرقة من قوات الصاعقة، بعرض الطريق، شاهرين أسلحتهم في مواجهتنا، يخبروننا بالعودة من حيث أتينا، وعدنا في طريق مفتوح إلى القاهرة.

بين رحلتي الأولى ورحلتي قبل الأخيرة، عبر الحدود، إلى تيخوانا عبرت الحدود أكثر من مرة لدول غربية وغير غربية، بشكل سهل، نسبيًا، كنت أسافر استجابة لدعوات رسمية أو شبه رسمية، أو سفر للدراسة أو للسياحة، ومع ذلك لم تكن إجراءات الحصول على تأشيرات السفر أو عملية العبور نفسها في المطارات سهلة.

لأن السفر لأشخاص من بلدي، إقليمي الجغرافي، أو من دول العالم الثالث بصفة عامة، ليس سهلا على الإطلاق. فنحن مشتبه بنا دائمًا، في كل مرة علينا إثبات أننا “نستحق” السماح لنا بالعبور، حتى لو كان بيننا من يطلبون العبور هربًا من السجن، الموت، أو الحرب، من يطلبون العبور لينجوا بأنفسهم.

المعبر الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك // السور بين المكسيك والولايات المتحدة. تصوير: هدير المهدوي

ليست مجرد أرقام

بسبب الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار في بعض الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ولأسباب تتعلق بسوء الأوضاع الاقتصادية، وعدم العدالة في توزيع الدخول، إلى جانب التغيرات البيئية، وصل عدد المهاجرين حول العالم في 2020 إلى حوالي 281 مليون مهاجر، وذلك بحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة لعام 2022. بينما يوجد أكثر من 26 مليون لاجئ حول العالم، وأكثر من أربعة ملايين من طالبي اللجوء، بحسب نفس التقرير.

في الشهور الماضية شهد العالم أزمتين نتج عنهما ملايين جديدة من اللاجئين. الأولى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وسيطرة طالبان في أغسطس/سبتمبر الماضيين، والثانية الحرب الروسية على أوكرانيا والتي كشفت عن عنصرية العالم في التعامل مع اللاجئين، ترحيب بالأوروبيين “المتحضرين” ورفض لغير الأوروبيين الذين لا نعرف “تاريخهم”.

ما تزال أوروبا هي أكثر قارة بها مهاجرين، حوالي 87 مليون مهاجر، تليها أسيا بحوالي 86 مليون مهاجر، ثم الولايات المتحدة، التي لم يزد عدد المهاجرين فيها عن العام الماضي، 59 مليون مهاجر، ثم أفريقيا حوالي 25 مليون، وأخيرًا أمريكا اللاتينية وبها نحو 15 مليون مهاجر.

تظل الولايات المتحدة الأمريكية هي وجهة المهاجرين الأولى، تليها ألمانيا، ثم السعودية، روسيا، وأخيرًا المملكة المتحدة. بينما تتصدر الهند أكثر البلاد المصدرة للمهاجرين في العالم، تليها المكسيك، روسيا، الصين، وأخيرا سوريا، بحسب المنظمة الدولية.

جروح دائمة

أظن أننا نحمل المأساة معنا أينما ذهبنا، لذلك حين ذهبت إلى الولايات المتحدة لبضعة شهور، لم تجذبني القصص البراقة، قصص الأحلام في بلد الأحلام، بل بحثت عن أحلام محطمة تشبه أحلامنا المحطمة هنا. أحلام تحطمت بسبب حدود وضعتها الرأسمالية والعنصرية والشوفينية للفصل بين بشر في الأصل جميعهم متساوون، ولن تغير كل الحدود اللعينة ذلك.

قبل ثلاثة أعوام، رشحتني منظمة مراسلون بلا حدود في ألمانيا للحصول على منحة إقامة في مدينة لوس أنجيليس الأمريكية لمدة ستة أشهر، في مقر المنفى التاريخي للكاتب والروائي اليساري الألماني اليهودي ليون فويتشتفانجر،الذي هرب من بطش النازية في بداية الأربعينيات، ولجأ للولايات المتحدة الأمريكية.

الزمالة المدعومة من جامعة جنوب كاليفورنيا، منحتني الفرصة للإقامة في فيلا أورورا الأثرية، في النصف الثاني من العام 2019، حيث أقام ليون وزوجته. أقمت هناك لستة أشهر، قبل أن يبدو أن العالم يصل إلى نهايته مع بدايات ظهور شبح فيروس كوفيد 19.

في البيت الأثري زاملني عدد من الفنانين الألمان، من بينهم أنجليكا ليفي، صانعة أفلام ألمانية، أصبحت صديقة لي فيما بعد. كان مشروع أنجيليكا في ذلك الوقت فيلم عن «جراوند زيرو» أو المنطقة صفر، وهي التسمية التي أطلقت على المنطقة التي حدثت فيها هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في نيويورك.

لم يكن فيلم أنجليكا، الذي عرض العام الماضي في مهرجان برلين للأفلام، عن الحادث نفسه، ولكن عن المسئولات عن إزالة الركام، عاملات لاتينيات مهاجرات، ليس لديهن أوراق، عينوا لمهمة التنظيف من خلال شركة «اسباتوس»، بدون حماية طبية، بدون اعتراف أو حتى تقدير من الحكومة الأمريكية.

قابلت أنجليكا بعض هؤلاء العاملات، الذين رحل عدد منهن، وأصيب عدد منهن بأمراض نتيجة عملهن في تنظيف آثار التفجيرات، دون تأمين طبي. تضمن مشروع أنجليكا ورشة عمل في مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية حول موضوع فيلمها، واحتاجت لمتطوعين لإعادة تمثيل مشاهد عمليات التنظيف تلك.

تطوعتُ على الفور، وقررنا السفر في أغسطس، وصحبتنا في الرحلة باحثة الأنثروبولوجيا والصديقة الألمانية ليزا رايندر، والناشطة بدورها في حركات تدافع عن المهاجرين واللاجئين في ألمانيا، كما صاحبتنا إحدى العاملات هؤلاء، والتي قدمت خصيصًا إلى كاليفورنيا من أسبانيا، حيث تقيم حاليا، للذهاب إلى تيخوانا.

عبور عكسي

في صباح يوم مشمس كالمعتاد في كاليفورنيا، أخذنا السيارة نحن الأربعة، ومعنا ثلاثة زملاء آخرين، انضموا لنا لتمضية ليلة واحدة في المكسيك. ثلاثة ساعات أخذها الطريق من لوس أنجيليس إلى مدينة سان دييجو الأمريكية الحدودية، حيث تركنا السيارة في جراج قريب من البوابات، عبرنا من الجسر المؤدي للبوابة، حيث كان بإمكاني رؤية علم المكسيك على الجانب الآخر، مثلما كان بإمكاني رؤية حائط ترامب-بوش يفصل بين البلدين. أنهينا الجسر، تتبعنا اللافتات والأسهم. دخلنا من البوابة، وعبرنا الحدود، وها نحن في المكسيك.

فور دخولنا من البوابة الحدودية الغربية، وجدنا عشرات من الأشخاص، يقفون وبجوارهم حقائب سفر خفيفة وثقيلة. قادت صديقتنا أنجليكا الطريق، كانت تعرف المدينة من زيارة سابقة، قالت «لا حاجة لتاكسي. يمكننا السير بضعة دقائق وسنصل إلى وسط المدينة». في الطريق عبر البوابة الحدودية وبعدها بقليل، كانت هناك أنفاق على الجانبين تفتح على مجرى لقناة شبه جافة من المياه.

أخبرني بعض السكان لاحقًا أن هذه الأنفاق هي مأوى لكثير من المرحلين والمهاجرين، يختبئون فيها خوفًا من الاعتقال، وبخلاف الأنفاق، قد يحصلون على مأوى وطعام بشكل محدود من عدد من الكنائس والجمعيات. أيضًا يبقى بعض طالبي اللجوء في الأنفاق، ليظلوا قريبين من البوابات، في حال قُبلت قضيتهم، أي سمح لهم، بإجراء مقابلة لتحديد ما إذا كان مسموحًا لهم بالعبور إلى الولايات المتحدة أم لا.

قد يطول انتظارهم لشهور، خلالها يذهبون كل يوم، منذ الصباح الباكر، ينتظرون أمام البوابة، على أمل أن يتم النداء على رقم ملفهم.. هناك قابلت رينيه الذي تذكرته أمام الحاجز في وسط القاهرة.

الانتظار عند السور // المكسيك من ناحية سان دييجو الأمريكية. تصوير: هدير المهدوي

سياسات لمنع الحياة

كان رينيه قد نظم وأصدقائه وأبناء بلده مظاهرة أمام البوابة الحدودية، قبل حوالي شهر من مقابلتي له. كانت المظاهرة ضد الوقت الطويل الذي تأخذه تتخذه عملية الهجرة/اللجوء. لاحقًا في سبتمبر من نفس العام، تظاهر آخرين من جنسيات أفريقية ولكن على حدود المكسيك الجنوبية، حيث علقوا، ومنعوا من الدخول.

حين قابلت رينيه كان يعرف بعض العالقين في الجنوب على الحدود بين جواتيمالا والمكسيك. علقوا بسبب رغبة الولايات المتحدة لمد حدودها جنوبًا، فعقدت اتفاقات عسكرية وأخرى خاصة بالهجرة لتشديد المراقبة الحدودية جنوب المكسيك.

سياسة مماثلة تقوم بها أوروبا مع دول شمال أفريقيا ومن بينهم مصر، تعقد الاتفاقات وتقدم المال والدعم وتتغاضى عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لمد حدودها جنوبًا لتمنع تدفق الناس عبر البحر المتوسط.

لم يكن لدى رينيه فكرة عما سيفعله بالتحديد لو سمح له بدخول أمريكا. حين سألته عما سيفعل لو تم النداء على رقمه، ابتسم لثوان وقال: «لا أعلم. لكن يوجد حياة أفضل هناك». كثير من الكاميرونيين والمكسيكيين كانوا عند البوابة في انتظار حياة أفضل مثل رينيه، متجاهلين العشرات الذين يرحّلون من الجانب الآخر يوميًا، عبر نفس البوابة، إلى نفس المدينة.. مطرودون من «الحياة الأفضل».

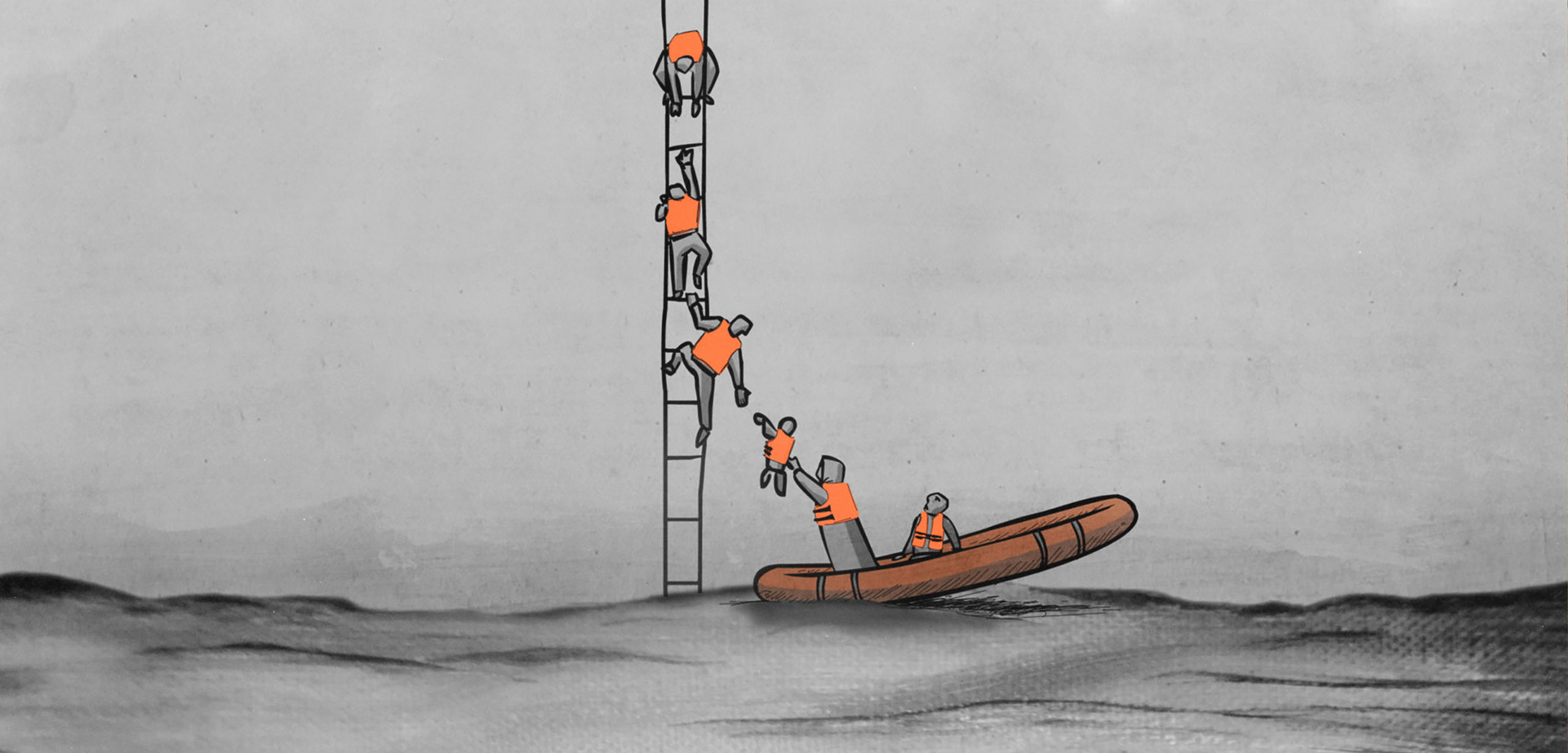

ذكرني رينيه بالكثير من اللاجئين الأفارقة الذين قابلتهم في القاهرة في السنوات الماضية. هم أيضًا تركوا بلادهم بحثًا عن حياة أفضل، أو عن حياة بالأساس. هرب معظمهم من بلاد دمرتها الحروب والفقر والمجاعات، وقدموا إلى مصر كنقطة عبور إلى أوروبا، ولكنهم علقوا هنا، إذ شددت أوروبا القيود على اللجوء والهجرة، ووضعت قيود على عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط في الأعوام القليلة الماضية، ما أدى إلى غرق أعداد أكبر من العابرين، وأحكمت القاهرة السيطرة على مسارات الهجرة، وعلى الأخص حدودها الشمالية والشرقية.

في مصر يعيش اللاجئون في أوضاع صعبة، ويتعرضون للعنف والعنصرية والسجن والترحيل.

لا أعلم إن كان دقيقًا تشبيه المكسيك بمصر كنقطة عبور. لكن مصر بالتأكيد هي واحدة من أهم نقاط العبور لأوروبا، مثلما المكسيك هي أهم نقطة عبور للولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط للمكسيكيين بل لأمريكا الجنوبية بأكملها، بل وربما حتى لمثل رينيه، القادمون من دول على الجانب الآخر من العالم.

عودة قسرية للثقب الأسود

مثل هؤلاء الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، رُحّل إريتريين من مصر إلى بلادهم، حيث فقدوا في الثقب الأسود. في الشهور الماضية رحلت السلطات المصرية عشرات من اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين.

بعكس المرحلين من الولايات المتحدة، لم أتمكن من مقابلة المرحلين من مصر، قبل أو بعد ترحيلهم. كنت أتابع تجهيزات الحكومة المصرية لترحيلهم، عبر ذويهم وعبر الناشطين في حقوق اللاجئين، والناشطين في مجتمعاتهم، لأن المرحّلين أنفسهم كانوا في السجون، وبالتالي كانت المعلومات التي تصلنا عنهم شحيحة جدًا.

أسر بالكامل من ثلاثة أجيال رحلت قسريًا. في أحد أيام نوفمبر الماضي، اتصل بي قريب إحدى تلك الأسر من أمام مطار القاهرة في منتصف الليل، حيث مُنع من الدخول لإمدادهم بالمال والملابس، وقال «راحوا جهنم خلاص».

تم ترحيل أسرته من القاهرة إلى العاصمة الإريترية أسمرة حيث سيواجهون عقوبات مشددة لهروبهم من التجنيد الإجباري وخروجهم من البلاد بشكل غير نظامي.

أهلا بكم على الحدود

قادت أنجليكا الطريق عبر بوابة صغيرة مفتوحة على ميدان مهجور، إلا من محلين هدايا يحاولون بصعوبة جذب الزبائن. أخبرني بعض الأهالي لاحقا أن أحد أفلام سلسلة «Walking Dead» تم تصويره في هذا الميدان.

بعد الميدان المهجور، صعدنا إلى جسر طويل، على طرفيه نقاط تفتيش أمنية. انتهى الجسر في ميدان آخر، مزدحم نسبيا، مقارنة بسابقه. ينتهي الميدان بلافتة «مرحبا بكم في تيخوانا».، وعلى بعد أميال شاهدت على يساري محل يرحب بالجيران باللغات العربية والإنجليزية والأسبانية. علمت لاحقًا أن هذا المحل يتبع منظمة حقوقية تسمى «Al Otro Lado’s AOL»، أو بالعربية «الجانب الآخر»، والتي تعمل منذ 2011 بين الولايات المتحدة والمكسيك، تضم المنظمة مئات المتطوعين وعشرات المحامين ممن يساعدون طالبي اللجوء والمرحّلين، وتحديدًا الأطفال غير المصحوبين بأسرهم، ويقدمون الدعم القانوني لهم، ويقيمون دعاوى قضائية ضد سياسات الترحيل وتقييد اللجوء الأمريكية.

المنطقة حول البوابة الحدودية الغربية بين الولايات المتحدة والمكسيك كانت ممتلئة بالعديد من المراكز الإنسانية والحقوقية التي تقدم الدعم للمرحلين وطالبي اللجوء. بخلاف المراكز، هناك بعض محال الهدايا التذكارية والمطاعم، والتي قد تستفيد من السائحين الأمريكيين، الذين يسافرون إلى تيخوانا بسهولة، من أجل قضاء نهاية أسبوع رخيصة ومثيرة.

خلال أسبوع إقامتي في تيخوانا، كنت أرى وأسمع صوت دوريات الشرطة في المدينة طيلة الوقت، تعطي إنطباع بالسيطرة، ومع ذلك سُرقت سيارة صديقنا المكسيكي من شارع رئيسي في منتصف النهار.

بالنسبة لي كمواطنة تعيش في القاهرة، شعرت بألفة شديدة مع التواجد الأمني المكثف ذلك، وغيابه في نفس الوقت. أظن أنني شعرت بألفة أكثر من اللازم لدرجة أن شرطي إقترب مني في أحد الأيام، وبدأ يتحدث إلى بالأسبانية في البداية، ثم الإنجليزية، عما كنت أفعله في الشارع، حيث كنت أدخن سيجارة. موقف ليس غريبًا بالنسبة لي، ربما أواجهه مع شرطي مصري في شارع التحرير في الدقي. شعرت برابطة العالم الثالث بقوة في ذلك اليوم.

شعور العبور كان شعور طاغ بالمدينة. الناس عابرون، لا يبدون كأنهم جزء من المدينة، كأنهم جميعا مجبرين لأن يكونوا هناك، في تلك اللحظة، بشكل مؤقت، لكنهم يحاولون أما العودة لما خسروه، أو التقدم للأمام، نحو مستقبل أفضل، مثل رينيه. مصاحبة فنانين في تلك الرحلة أعطتني فرصة للتعرف قليلًا على المشهد الفني بالمدينة، حيث كان كل شئ يدور حول الحدود، كل الأحاديث، الصور والعروض لها علاقة بالحدود.

وسط مدينة تيخوانا. تصوير: هدير المهدوي

وجوه ومسارات

«أتعرف على المكسكيين المرحلين، لأنهم جميعًا يرتدون بنطلونات وقمصان رمادية أو تيشرتات بيضاء. أتعرف عليهم من نحيبهم. أهالي رحلوا دون أطفالهم، وأطفال رحلوا دون أسرهم، أو رجال ونساء صغار السن، لا يتحدثون حتى الإسبانية، ولدوا وعاشوا طيلة حياتهم في الولايات المتحدة قبل طردهم منها» قالت لي ماريا جالاتيس، 71 سنة، مؤسسة مركز ” Madres y Familiares Deportadas en Accion” أو “أمهات وأسر المرحلين في الحركة”، حين قابلتها في تيخوانا. عملت ماريا مع المرحلين لأكثر من عشرين عامًا. وتعيش بين سان دييجو وتيخوانا.

أسست هذا المركز بعدما رأت أشخاصًا مرحلين في مجرى القنال القريب من الحدود، يعيشون هناك بعد أن طردوا من الولايات المتحدة بحقيبة ظهر. وبمساعدة نشطاء ومتطوعين، تقدم ماريا دعمًا نفسيًا وماديا للمرحلين، وتحاول مساعدتهم في توفيق أوضاعهم قانونا وفي البحث عن عمل.

“يحدث ذلك كثيرًا”

ذهبنا لاحقًا لمركز «Border Line – Crisis Help Center» لاستخدام مقرهم في التدريبات، وشاركنا بعض متطوعيهم في التمثيل لعرض أنجليكيا. حين دخلنا المكان لأول مرة، سمعنا نحيب، دخلنا وجدنا إمراة ملقاة على الأرض فاقدة للوعي، وبجوارها طفلة تبكي. قالت إحدى المتطوعات الأمريكيات: «السيدة المرحّلة في صدمة. يحدث ذلك كثيرًا».

أليخاندرو، 48 سنة، أحد المتطوعين الذين قابلتهم بالمركز. عاش في لوس أنجيليس مع أسرته منذ كان في العاشرة. ثم رحلته السلطات الأمريكية وفصلته عن أسرته في مارس 2019. بعكس أسرته التي كانت لديها أوراق إقامة، لم يكن لدى أليخاندرو إقامة هناك، قال «المكسيكيون الذين يحصلون على الإقامة يتغيرون، يصبحون أمريكيون». لم يكن أليخاندرو سعيدًا في تيخوانا، لكنه لما يريد العودة إلى كاليفورنيا. أراد الذهاب لبلد ثالث، “مصر ربما”، أخبرني بذلك حين علم أنني مصرية.

هيكتور لوبيز، كان أحد المرحلين الذين قابلتهم أيضًا، وكان يدير أحد المراكز التي تعمل مع المرحلين، لكن مركزه “Playas Barracks” متخصص في قدماء المحاربين المرحلين، ممن خدموا في الجيش الأمريكي.

كان هيكتور نفسه واحد من رجال الجيش الأمريكي السابقين في الثمانينيات، حيث عاش في الولايات المتحدة منذ أن كان عمره ثلاث سنوات. رحل هيكتور على خلفية جنحة حيازة الماريجوانا في 2006، فألغيت إقامته ورحل وأسس مركزه في 2009. أبناؤه وزوجته السابقة يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويرفضون زيارته بحجة أن المكسيك ليست آمنة. توفي والده هناك بعد عام من ترحيله إلى المكسيك، وتقدم بطلب زيارة استثنائية، لدفن والده، ورفض طلبه. الساخر في الأمر، قال هيكتور “لو مت الآن سأدفن في الولايات المتحدة، لكنني ليس بإمكاني الذهاب إليها حيًا”.

قوافل وأسوار

في تيخوانا، أخبرني النشطاء والأهالي عن قوافل المهاجرين. بحسب تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية في العام 2020، انطلقت قافلة المهاجرين من هندوراس في أكتوبر 2018 وتحركت باتجاه حدود أمريكا مع المكسيك، بنهاية العام وصل حجم القافلة لآلاف المهاجرين، من السلفادور وجواتيمالا، وكان أغلبهم من الأطفال. لمواجهة القافلة نشرت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش على الحدود مع المكسيك. من نجحوا في الوصول للحدود إلى أرض الأحلام، بعضهم حصل على تأشيرات إنسانية، والبعض رحل إلي بلاده، والبعض بقى في تيخوانا. كان العام 2018 هو بداية هذا النوع من القوافل، التي استمرت في التدفق منذ ذلك الحين.

انطلقت قافلة أخرى من المهاجرين من هايتي وكوبا بالأساس بخلاف بعض المهاجرين الأفارقة والأسيويين، ومرت بكولومبيا وبنما ثم المكسيك في فبراير 2019، اعتقلت الحكومة المكسيكية معظم هؤلاء المهاجرين. لكن فكرة قوافل المهاجرين لم تتوقف، وكان آخرها يناير الماضي، حيث انطلقت قافلة من هندوراس ونيكاراجوا، ضمت أكثر من 600 مهاجر، باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن رحلتهم سلطات جواتيمالا في الطريق.

لطالما وضعت أمامنا الحواجز، نحن أيضا، أهل المدينة. فمنذ 2011 تحول قلب القاهرة إلى مجموعة من المتاريس، متاريس فرض القوة والسيطرة، وضعناها نحن الثوار، حين فرضنا سيطرتنا لأيام معدودة، حولنا، ثم لإحدى عشر سنة تالية، وضعها الأمن في كل مكان. كانت السنوات الأولى هي الأصعب، لم تكن متاريس عادية، بل كانت أسوارا بالحجارة القديمة التي بني بها التاريخ. رأيت أوناشًا حكومية تضع الأحجار وتغلق الشوارع في وجهنا نحن الثوار والسكان والعابرون، ورأيت أشخاصًا يصنعون ممرات صغيرة للعبور، يدفعون حجرًا أو اثنين، فنكسر الحدود ونعبر في الطريق المفتوح.

كنت قد رأيت السور الفاصل بين أمريكا والمكسيك منذ يومي الأول هناك،. من لحظة عبوري للحدود، لكنه كان أمرا غريبا أن أراه لاحقًا عند الشاطئ، في «بلاج تيخوانا». امتد السور لبضعة أمتار داخل المحيط الهادئ. السور اللعين كان يفصل المحيط. كأنه سيعطي الجنسية الأمريكية لبعض الأسماك، وسيمنعها عن بعض الطحالب. في الحقيقة يبدو السور من مسافة بعيدة وكأنه سهل الإختراق، تسلقه لا يبدو مستحيلا، وهناك من يتسلقونه بالفعل، لكن أعتقد أن ما يمنع عبوره بالفعل، أو السباحة حوله هي الدرونز التي تطير فوق السور بين الحين والآخر.

شاطئ تيخوانا. تصوير: هدير المهدوي

تلك اللعبة المسماة بالسلطة، تصيب الناس بالهوس. وهم السيطرة والقوة يصيب الناس بالجنون. يوزعون صكوك الاستحقاق ويشيدون الأسوار ويمدون الحواجز، كي ينصبوا أنفسهم ملوكا في النهاية على سجن عمومي كبير. رغم الأميال الطويلة، ذلك الحاجز الأمني في وسط القاهرة وذلك السور الحدودي في تيخوانا ما هما إلا وجهان لهوس واحد.. هوس السلطة.

في يوم الأحد الأخير قبل السفر، قررت أن أحضر القداس الذي يجرى كل أسبوع يوم أحد على جانبي السور، والذي أخبرني عنه هيكتور سابقا. ازدحم الجانب المكسيكي بسرعة، رجال ونساء وأطفال وقساوسة ونشطاء، ومجموعات من بلاد مختلفة، من بينهم فلسطينيين ومصريين ولبنانيين مقيمين في المكسيك، يقيمون صلواتهم أيضا تضامنا.

وقفت الأسر ملتصقة بالسور ينظرون عبر فتحاته الضيقة، في مشهد يشبه زيارات السجون. ينتظرون وأنا وصديقتي ليزا ننتظر معهم وننظر، مثلهم، من الفتحات الضيقة للسور، حتى فتح الجانب الآخر أخيرًا. في دقائق أصبح هناك صفًا من الأشخاص بطول السور أمامي من جانبي تيخوانا وسان دييجو، يتحدثون. أسر تفرقت وأصدقاء وغرباء. لم أدرك كم كان ذلك المشهد مؤلما، حتى بدأت في كتابته.

انضممت للأسر والتصقت بالسور، أحاول بصعوبة رؤية الجانب الآخر، حين اقترب مني شخص على الناحية الأخرى، وحياني بإصبعه الصغير، عبر فتحة السور، فحييته بنفس الطريقة، واتضح لي لاحقا أن تلك هي «تحية السور».، هي أقرب شئ لتواصل شبه حقيقي. سألني عن اسمي، فأخبرته به، فرد «الله يباركك هدير»، ثم قاد الصلوات لاحقا في سان دييجو،. كان قسيسًا من الجانب الآخر.

بشكل أو بآخر.. كلنا محتجزون

تتبعت لاحقًا معظم السور في رحلة بالقطار على الخط الجنوبي للولايات المتحدة، من مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا إلى لوس أنجيليس، مرورا بتكساس ونيو ميكسيكو، في ديسمبر من نفس العام، قبل أيام من عودتي إلى مصر، وقبل أيام من «كورونا».

لم أفكر أبدًا بالهجرة. أحب السفر والترحال والتجوال، لكنى أفضل دائمًا العودة إلى القاهرة، حتى حين فقدت معظم ما يربطني بها في السنوات الماضية. منذ 2013 ارتفعت، بين دوائري، موجات الهجرة واللجوء أو السفر تحت مسميات وظيفية أو أكاديمية. “المصريين غزوا العالم خلاص” يمزح معي بعض أصدقائي في الخارج. مثلهم مثلي فقدوا الروابط، ومثلهم مثلي ضغطت عليهم سلسلة الهزائم المتتالية منذ الهزيمة الأكبر التي جرت للثورة المصرية.

بدايات جديدة، بعضهم مضى قدمًا والآخر رغم الأميال التي قطعوها لا يزالوا عالقين هنا. أما أنا لطالما كنت شديدة التعلق بالقاهرة، فكلما فكرت في السفر، حتى لإتمام الدكتوراه، تنتابني نوبات فزع شديدة وغير منطقية، وينتابني شعور غامر بأن لدي أمورًا عالقة لم تنجز بعد، مثل روح تائهة في عالم الأحياء، لا تعرف طريق الراحة والسلام في عالم الأموات حيث تنتمي، أو ربما في حالتي روحا تائهة في عالم الأموات تبحث عن طريق للحياة.

أتذكر رحلة تيخوانا كلما صادفت حاجزًا ولم أكن واثقة من العبور، أفكر، من عبر الحدود لم ينال حريته بالضرورة، فربما يكون عالقًا في حدود أخرى لا نهاية لها، حدود حتى لم يتعرف عليها بعد.. كلنا محتجزون بشكل أو بآخر، داخل الحدود أم خارجها.