على نحو غير مسبوق في تاريخ الفرق الغنائية التونسية، قليلة العدد، مازالت فرقة أولاد الجويني حاضرة في الساحة بعد حوالي أربعة عقود من تكوينها. عندما سئل فرحات الجويني عن مدى حضوره لدى التونسيين، أجاب ونصف ابتسامة تهرب من تحت شفتيه: “أجدني حاضراً في الأفراح والحفلات وحتى في حفلات الطلاق”، سارداً قصة إحيائه لحفلة طلاق غريبة أراد أصحابها المضي بحكمة “تسريح بإحسان إلى آخرها”. كأنه يريد القول بأن ذلك الإحسان لا يمكن أن يكون إلا صخباً يثيره وفرقته، فكما التعلق يحتاج فرحاً، فإن السماح بالرحيل يحتاج فرحاً هو الأخر.

هذا الحضور الطاغي للفرقة العجوز في لحظات الفرح والحزن على السواء، يشير رمزياً في وجه آخر من وجوهه إلى قدرة فرحات الجويني على استغلال جميع الظروف والسياقات من أجل الكسب المادي، وتالياً البقاء، في نوع من التكيف والتأقلم مع تطور حركة المجتمع فيما يمكن أن نطلق عليه تجاوزاً بــ “الداروينية الموسيقية”، وهذه سمة ستطبع تاريخ الفرقة ومسارها، بيد أنها تكشف في جانب آخر عن ”انتهازية فنية” تركب الموجة، وتغيير “نموذجها الربحي” بتغيير السياقات، حالها حال الشركات التجارية. لكن هذا التأثير الشعبي المديد للفرقة لم ينعكس حضوراً لدى النقاد أو حتى في الصحافة الفنية التونسية على مدى عقود، بإستثناء الظهور التلفزيوني في التسعينات.

الولادة في حضن الخصخصة

نهاية سبعينيات القرن الماضي، كانت تونس تعيش أزمة متعددة الأبعاد. النظام السياسي الذي استمد شرعيته من سردية التحرير بدأ يفقد بريقه، ورئيسه الحبيب بورقيبة يلوذ بشيخوخة مديدة، فيما أخذت صراعات الخلافة داخل حزب الدستور الحاكم مساراً خطيراً. وفي المعسكر المقابل بدأت حركة المعارضة تتجذر، وسط أزمة اقتصادية ولدت من رحم حقبة الانفتاح التي دشنها رئيس الوزراء الهادي نويرة (1970-1980)، حيث بدأت روابط ولاء الطبقة الوسطى للنظام تتفكك بعد اهتراء صيغة المقايضة الطبقية التي كرستها دولة الإستقلال.

تجلت الأزمة في فقدان النظام السياسي روافده الشعبية واحد تلو أخر، الاتحاد العام لطلبة تونس (مؤتمر 1972) والاتحاد العام التونسي للشغل (الإضراب العام 1978) وانشقاق الجناح الليبرالي داخل الحزب الحاكم. لتترافق هذه التحولات مع صعود التيار الإسلامي وتعاظم حركة الخصخصة، حيث كانت الدولة قد بدأت التخلي عن قطاعات عامة لفائدة البرجوازية الجديدة الصاعدة، وكان على رأس هذه القطاعات السياحة.

خلال هذه الفسحة، دخلت صناعة السياحة التونسية أشكال جديدة من الترفيه تشكل على هامشها التنشيط السياحي الذي استوعب خلال سنوات قليلة قطاع واسعاً من اليد العاملة الهشة الشبابية، خاصة من المغرمين بالموسيقى والرقص، لتقديم عروض يومية لطرد المللّ عن السياح. في هذا السياق المعقد والبسيط في آن، ولدت فرقة أولاد الجويني في العام 1983.

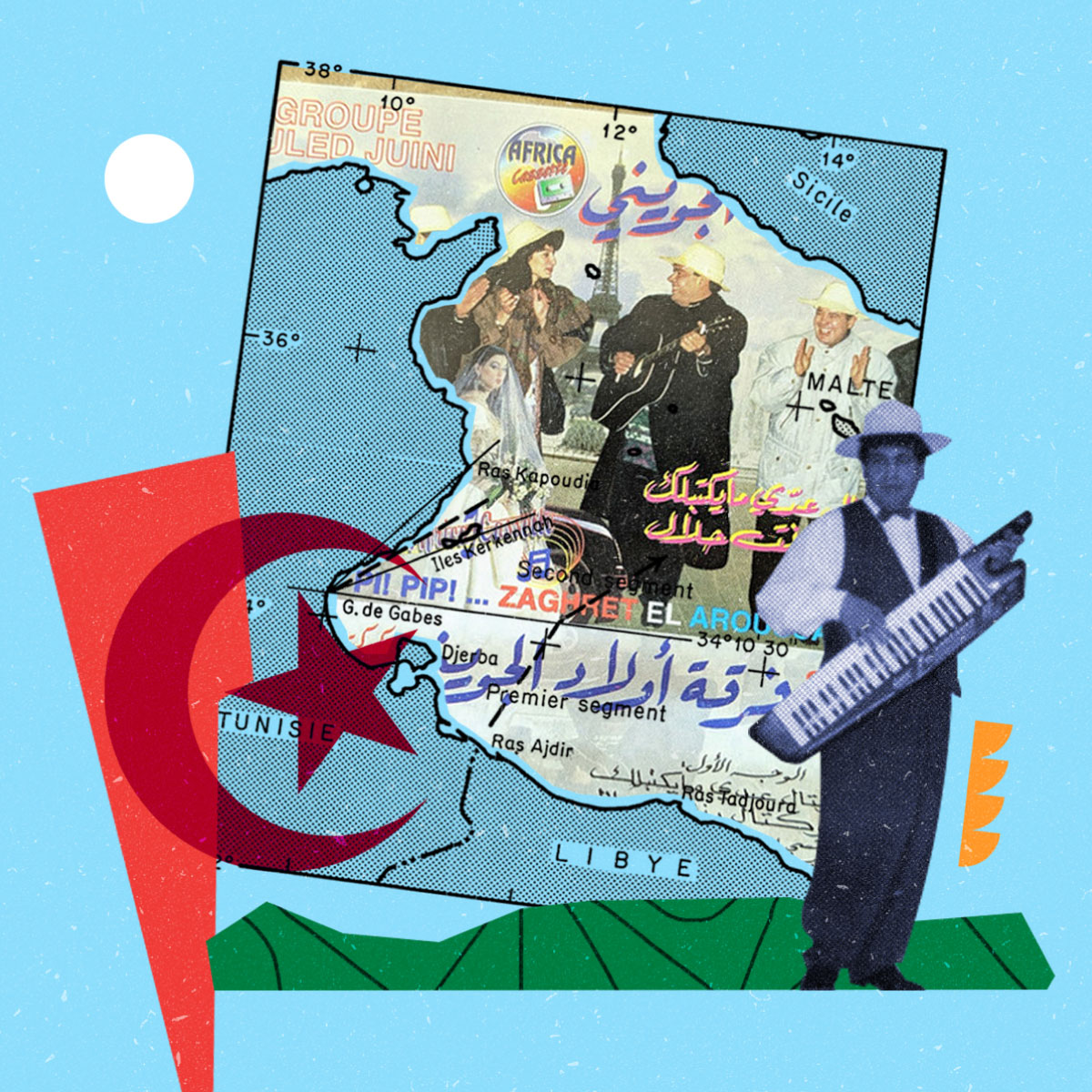

حرصت الفرقة على البروز بشكل جديد يتماشى مع “الموجة الشبابية الجديدة” من خلال الملابس الملونة والقبعات المكسيكية التي جلبها فرحات الجويني معه في حقيبة عودته إلى تونس نهاية الثمانينات.

مجموعة من الشباب في مدينة جرجيس، جنوب شرق البلاد، يعملون في قطاع التنشيط السياحي، كبيرهم فرحات الجويني، الذي حملت الفرقة اسم عائلته، متأثرين بموجة الموسيقى الشبابية الجديدة في الثمانينات قرروا أن يؤسسوا فرقة في اتجاه تنظيم عملهم السياحي متخصصة في الغناء الإسباني، وخلال هذه الفترة برزت فرق تونسية أخرى في سياقات محلية مشابهة اتجهت نحو إعادة توزيع التراث مثل “أولاد قـبـّوديـّة” في مدينة الشابة على الساحل الشرقي.

لكن تجربة أولاد الجويني الأولى ما لبثت أن فشلت، فيما دفع الغرام بالفن الإسباني فرحات الجويني للسفر إلى إسبانيا والإقامة فيها خمس سنوات، ليعود لاحقاً إلى تونس ويعيد تأسيس الفرقة بروح جديدة، طابعها الموسيقي غربي ولكن كلماتها عربية، متجهاً إلى الفلوكلور الشعبي، معتمداً على تقنيات إعادة التوزيع، لبثّ حياة جديدة في أغانٍ قديمة وإخراجها من نسقها البطئ نحو حركية تبعث على الرقص.

ترافقت هذه العودة الصاخبة مع الصعود الكبير لموسيقى حميد الشاعري في مصر، وفي العالم العربي، إذ كان قد سبق أولاد الجويني على فكرة إعادة توزيع الأغاني القديمة وحقق فيها نجاحاً كبيراً، خاصة في سلسلة “ألبوم شعبيات”. وعلى الشاكلة نفسها اقتبست الفرقة التونسية عمل حميد الشاعري وبدأت في تحريك عشرات الأغاني القديمة من سكون الطرب إلى صخب الرقص، وخلال وقت قصير، بدأت تحصد النجاح الجماهيري منافسة مغني “المزوّد” – الفن الشعبي الأكثر جماهيرية – في حفلات الأعراس.

خلال هذا المسار التجديدي الموسيقي حرصت الفرقة على البروز بشكل جديد، يتماشى مع “الموجة الشبابية الجديدة”، شكل كانت سمته البارزة هي الغرائبية، من خلال الملابس الملونة وقبّعات “سومبريرو” المكسيكية المصنوعة من القش، كان فرحات الجويني قد جلبها معه في حقيبة عودته إلى تونس نهاية الثمانينيات، في قطيعة مع صورة الفنان الكلاسيكي التونسي الذي يظهر للجمهور في كامل القيافة والأناقة.

انعطافة “بيب بيب”

في منتصف التسعينات، وفي درج مكتب كمال راجح صاحب شركة “أفريكا كاسيت” كانت أغنية “بيب بيب” تبحث عمّن يغنيها. كان راجح يملك حساً تجارياً عالياً، ويشتم رائحة الربح من بعيد، فاقترح على فرقة فرحات الجويني أن تغني “بيب بيب” لكن فرحات ورفاقه ترددوا بدعوى أن الأغنية شديدة السطحية، فهي أقرب إلى ضجيج زمامير السيارات منها إلى الغناء. لكن الأوضاع المالية الرثة للفرقة حينذاك دفعت بهم للرضوخ لمقترح صاحب الشركة، ولم يكن يدر في خلدهم أن “بيب بيب، زغرط لعروسة جات” ستكون بساط الريح الذي سيحملهم إلى آفاق أوسع.

أيام قليلة قبل دخول صيف 1996 طرحت “أفريكا كاسيت” ألبوم “بيب بيب“، وما إن بدأ موسم الأعراس في بداية شهر يوليو حتى انقلبت حياة الفرقة رأساً على عقب.

ألهب الألبوم أعراس الجنوب الشرقي التونسي وانتشر سريعاً نحو الشمال، وتصادف انتشاره مع وجود فريق من القناة الفرنسية M6 في جزيرة جربة السياحية، ملاحظين الحضور الطاغي لأغاني الفرقة في العلب الليلية وفي الحفلات العامة والخاصة، فحملوا الفرقة معهم عائدين إلى باريس خريف العام نفسه.

ومن خلال قناة M6 تكرست الفرقة كصوت للجاليات التونسية في فرنسا، وخاصة من المتحدّرين من الجنوب الشرقي في الضواحي العمالية للحوض الباريسي. وخلال هذه الجولة الفرنسية التقى فرحات الجويني بميشال ليفي مدير أعمال الشاب مامي، والذي أصبح مدير أعمال الفرقة في أوروبا، لتدخل الفرقة التونسية مرحلة التراكم بمعناه المادي، بعد أن أمسكت بنموذجها الربحي.

حققت الفرقة من خلال قربها من النظام مكاسب مادية كبيرة، فأصبحت الصوت الأبرز للفن الشعبي التونسي في فرنسا

شكل ألبوم “بيب بيب”، وجه “السّعد” على الفرقة، لكن مضمونه لم يشكل تحولاً في الطابع الذي درجت الفرقة على غنائه، إذ ضمّ تشكيلةً من الأغاني القديمة أعاد فرحات الجويني توزيعها بإيقاع جديد أكثر حركةً وملائمةً لجو حفلات الأعراس، وقد بدا واضحاً تأثير حميد الشاعري في خلفية هذا التوزيع، كما بدا الألبوم خليطاً من موسيقى شمال إفريقيا مستمداً من بيئات محلية متعددة، يبدأ بزفة شرقية “بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الليلة ” ويضم أغانٍ تراثية جزائرية مثل “عسلامة جيتي لالة لعروسة” و”خمسة وخميس كل يوم خميس” التي غناها الفنان الجزائري رياض الشابي بنسق بطيء و “يا للة مدي يدك للحنة” المأخوذة من التراث التونسي الجزائري المشترك، وكذلك أغنية “مبارك هالعرس الليلة يدوم فرحة وهناه” وهي من تراث الجنوب الشرقي كتب كلماتها الشاعر سعد المحجوبي، والزفة التونسية المدينية الشهيرة “تلمت الأحباب وجات من كل قبيلة”، مع أغنية “الليلة عيد” للفنانة التونسية نعمة (1934-2020).

هندسة الشتات

ترافق صعود الفرقة في أوساط الجالية التونسية مع سياسات نظام زين العابدين بن علي في تنظيم الشتات التونسي في الخارج، والتي بدأت منذ العام 1988 بإنشاء “ديوان التونسيين بالخارج“، وهي مؤسسة حكومية تعمل على تأطير الوجود التونسي في الخارج، وذلك لمنع المعارضة الخارجية من العمل في أوساط الجالية وكذلك الاستفادة المادية من الفوائض التي تحققها الجالية في سوق العمل الخارجية، وذلك في إطار سياسات النظام السياسي حينذاك لضبط المجتمع داخل البلاد وخارجه.

كانت الأجهزة الإيدلوجية الثقافية والتعليمية للنظام في صدارة الأدوات المكرسة لهذه السياسة، وقد تفطّن فرحات الجويني باكراً إلى هذه الفرصة، مستغلاً شعبية فرقته المتصاعدة في أوساط الجالية، إذ أصبح حضوره دائماً في برامج التلفزيون الرسمي المخصصة للجاليات التونسية في الخارج، وخاصة البرنامج الشهير “همزة وصلّ”، وخلال هذه الحقبة من الصعود، كانت مواقف الفرقة من النظام السياسي في تونس، والتي تصاغ عادةً على لسان رئيسها فرحات الجويني، مؤيدةً ومتماهية مع “سياسات قائد التحول المبارك”.

حققت الفرقة من خلال توظيفها في خدمة سياسات إعادة هندسة الشتات التونسي وقربها من النظام مكاسب مادية كبيرة، إذ أصبحت الصوت الأبرز للفن الشعبي التونسي في فرنسا، بكل ما يعينه ذلك من حضور دائم في المهرجانات وحفلات الأعراس، مستفيدةً من تنامي ظاهرة إقامة حفلات الزواج التونسية في الخارج في نهاية التسعينات، حيث وصلت سياسات تشجيع لمّ الشملّ العائلي التي دشنها حكم الاشتراكيين في فرنسا بداية الثمانينات إلى تشكل جيل ثانٍ من المهاجرين ثنائي الهوية واللغة لا يجد حرجاً من إقامة زيجات خارج البلد الأصلي خلافاً لما كان سائداً لدى الجيل الأول.

دأب فرحات الجويني منذ النجاح الكبير لـــ “بيب بيب، زغرط لعروسة جات” على إعادة إنتاجها بأشكال مختلفة في ضرب من التنميط المكرر، وهي السمة التي تحكم الموسيقى الجماهيرية الخفيفة..

وشيئاً فشيئاً تكرست الفرقة وسط الجالية التونسية خاصة بعد لقاء فرحات الجويني مع عازف الدرامز والجيتار الفرنسي – الجزائري جمال ضيف المعروف باسم جيس، والذي كان أحد مؤسسي فرقة Carte de séjour مع رشيد طه في بداية الثمانينات. اقترح ضيف على الجويني إطلاق نسخة فرنسية من “بيب بيب، زغرط لعروسة جات” (Bip Bip la mariée est arrivée) والقيام بجولة فنية واسعة سيكون لها الأثر الكبير على انتشار الفرقة.

هنا توجه فرحات الجويني لتحويل هذا الزخم إلى نموذج ربحي قوامه هذه الجالية متعددة الهوية الباحثة عن موسيقى تربطها ببلدها الأصلي، بعيداً عن دراما الفراق والأحزان التي كانت تتسم بها الأغاني الكلاسيكية وحتى أغاني “المزود” رغم إيقاعه الصاخب، إلا أن ذلك يكشف في وجه آخر عن الخفة التي تميزت بها عشرية التسعينات وما بعدها، في ترجمة واضحة لصعود سرديات صناعة الثقافة باعتبارها سلعةً لتحقيق سعادة المستهلك، وهو ما يصفه ثيودور أدورنو بتوقعات “الأذّن المتدربة”، والتي تمنحها الموسيقى الخفيفة متعة التخمين، “بعد الاستماع إلى أوّل جملة موسيقيّة لأغنية مشهورة، لتشعر بالسعادة عند تحقّق توقّعاتها”.

واعياً أو لاواعياً اكتشف فرحات الجويني سحر “سعادة التوقع” لدى جمهوره المستهدف، أبناء الجاليات. وقد دأب منذ هذا النجاح الكبير لـ “بيب بيب، زغرط لعروسة جات” على إعادة إنتاجها في أشكال مختلفة في ضرب من التنميط المكرر. وهي السمة التي تحكم الموسيقى الجماهيرية الخفيفة، حيث يقود “التنميط” عملية إعادة الإنتاج الموسيقي الذي تريد “السوق” تكريسه من خلال صنع ذائقة استهلاكية تتلاءم مع قوانين تراكم الربح، وفي جانب آخر منها لتأبيد الخطاب الثقافي للطبقات المهيمنة.

من هنا دفع حدس فرحات الجويني التجاري المتنامي إلى اكتشاف أن التنميط هو سبيله للمحافظة على النجاح الجماهيري وتالياً المادي، فجاءت أغلب أغاني الفرقة لاحقاً نسخة مقلدة من “بيب بيب، زغرط لعروسة جات”، تختلف الكلمات، لكن النغمة الناظمة والإيقاع المهيمن هو ذاته.

قبّعة السومبريرو من رأس إلى رأس

يغيّر فرحات الجويني الولاء كما تنتقل قبّعة السومبريرو من رأس إلى رأس. جاءت انتفاضة 2011 لتقلب مواقف الجويني السياسية، كما هو حال أغلب فناني السائد حينذاك. فجأة قفز الرجل وفرقته إلى مركب الثورة، فلم تمضي أيام عن فرار بن علي حتى أصدرت الفرقة أغنية “شهيد الله” بالنمط نفسه مع نبرة وطنية ودينية واضحة.

ومع أن هذه الأغنية لم تكن موجة للجمهور التقليدي للفرقة، والذي يلتقيها عادةً في سياقات غير سياسية كما في الأعراس أو المهرجانات، إلا أنها كانت مهمة في مسيرة الفرقة للدخول في حالة جديدة من الولاء للتيار الإسلاموي الصاعد شعبياً وفي السلطة عقب انتخابات خريف 2011.

بدا واضحاً اقتراب فرحات الجويني وفرقته من حركة النهضة. لم يكن هاجس الجويني هو الاقتراب سياسياً، بل كانت محاولة للمحافظة على النموذج الربحي للفرقة من خلال الحفاظ على الجمهور المستهدف، حيث كان القطاع الأوسع من الجاليات التونسية في الخارج، لاسيما فرنسا، لديه ميل واضح لحركة النهضة، التي استثمرت في هذه الجالية، كما استثمر النظام، لعقود من خلال حضورها السياسي والإجتماعي وخاصة الديني.

اللافت هو الصمت الذي لاذ به فرحات الجويني في أعقاب “الإنقلاب الدستوري” الذي قاده الرئيس قيس سعيد، مطيحاً بحركة النهضة

كان الجويني واعياً بأن ولاءه الجديد لحركة النهضة سيرفع من أسهمه في صفوف هذا الجمهور، كما سيعزز وجوده في ساحة الجنوب الشرقي التونسي، حيث المعاقل التاريخية للحركة الإسلامية التونسية. لكن هذا الميل، أصبح ولاءً طاغياً في العام 2014، عندما أعلنت الفرقة عن أغنية جديدة تحولت لاحقاً إلى شبه نشيد رسمي لحركة النهضة وهي “عليّ يا حمام النهضة”.

كانت حركة النهضة من جهتها تعي جيداً شعبية أولاد الجويني، وحاجتها إلى نمط من الفن يجاري تحولاتها الفكرية والسياسية، حيث اقترن إقرار هذا النشيد الجديد مع تواري السرديات الكبرى التي كانت تقوم عليها سردية الحركة خلال الثمانينات والتسعينات حول الدولة الإسلامية والشريعة ومناهضة قوى الإستكبار الدولي، وحضور سرديات جديدة تدور حول الإسلام الديمقراطي وطغيان “المناجمنت” على البناء البيروقراطي للتنظيم بدلاً من أعراف الجماعة المغلقة، وفي لحظة التواري والحلول تجلّت رمزية التخلي عن النشيد القديم “فـي حماك ربنا فـي سبيل ديننا” بخشوعه وسرديته الرسالية نحو “عليّ يا حمام النهضة” بتوزيع فرحات الجويني، المُطلّ برأسه -دائماً- من عشرية لأخرى في تاريخ تونس المُعاصر.

وحتى اليوم..

منذ ذلك التاريخ ارتبط فرحات الجويني وفرقته بالحركة الإسلامية، على نحو كان الجويني يؤكده في ظهور الإعلامي القليل، بسبب ما يعتبره حصاراً من وسائل الإعلام السائدة، والمعادية لحركة النهضة. لكنه في الوقت نفسه حافظ على جمهوره، حيث لم تكن الفرقة وفيةً – على مدى تاريخها الطويل – سوى لجمهورها باعتباره “نموذجها” في الربح المادي وداعم استمرارها. فقد حافظت على نسق مستقر من الحفلات العامة والخاصة في مدن الساحل والجنوب الشرقي وأوساط الجالية التونسية في فرنسا.

كما حافظ فرحات الجويني على موهبة “اقتناص” الأحداث وطرح الأغاني المناسباتية، إذ لم تفلت منه أي مناسبة، سعيدة كانت أو حزينة وإلا وغنى لها أغنية: بداية من المواسم الدينية كالمولد والأعياد وصولاً إلى فاجعة شهر الموت الطويل الذي عاشته تونس في يوليو 2021 بسبب الجائحة، والذي طرح خلاله أغنية “بلاد الموت”، مروراً بالغناء إحتفاءً بالأطباء والممرضين الذين خدموا خلال فترة الوباء والغناء لفلسطين أيضاً.

لكن الطريف في كل هذه الأغاني ذات المنزع “الإنساني والرسالي”، أنها جاءت بألحان قريبة من أغاني الفرقة في الأعراس وبكلمات هي خليط بين العامية التونسية والفرنسية، حيث عجزت عن التخلص من ذلك الطابع الصاخب حتى في أشد لحظات الحزن حزناً.

لكن اللافت أكثر، هو الصمت الذي لاذ به فرحات الجويني في أعقاب “الإنقلاب الدستوري” الذي قاده الرئيس قيس سعيد، مطيحاً بحركة النهضة. كنت أرقب صفحته على الفيسبوك منذ ليلة 25 يوليو لعلّي أجد منه تعليقاً على ما حصل، لكنه يواصل بشكل دؤوب نشر إعلانات حول حفلات جديدة سيغني فيها داخل تونس وفرنسا دون أن يعلق.

ومع أني لم أكن أنتظر الكثير من فرحات حول هذا الشأن، حيث لم يكن يتحدث كثيراً في السياسة على صفحته، إلا أنني كنت أعتقد أن ضخامة الحدث والوشائج التي ربطها الجويني مع الحركة الإسلامية يمكن أن تدفعه إلى كسر ذلك الحياد السياسي الزائف الذي يبنيه الفنان/ة كي لا يخسر قطاعاً من جمهوره، مع أن الجويني كان قد أعلن إنحيازه واضحاً للنهضة قبل ذلك.

وحين طرحت ذلك على صديق- يبدو أنه أكثر معرفة مني بالأوساط الفنية التونسية – رد ساخراً:” أي موقف تنتظره يا رجل…لا تتعجب لو طرحت الفرقة قريباً أغنية تشيد بالإخشيدي (اسم يطلقه التونسيون على الرئيس)”.